예술에서 후각 경험을 통한

감각의 확장과 몰입

정소영 기자

Special Feature

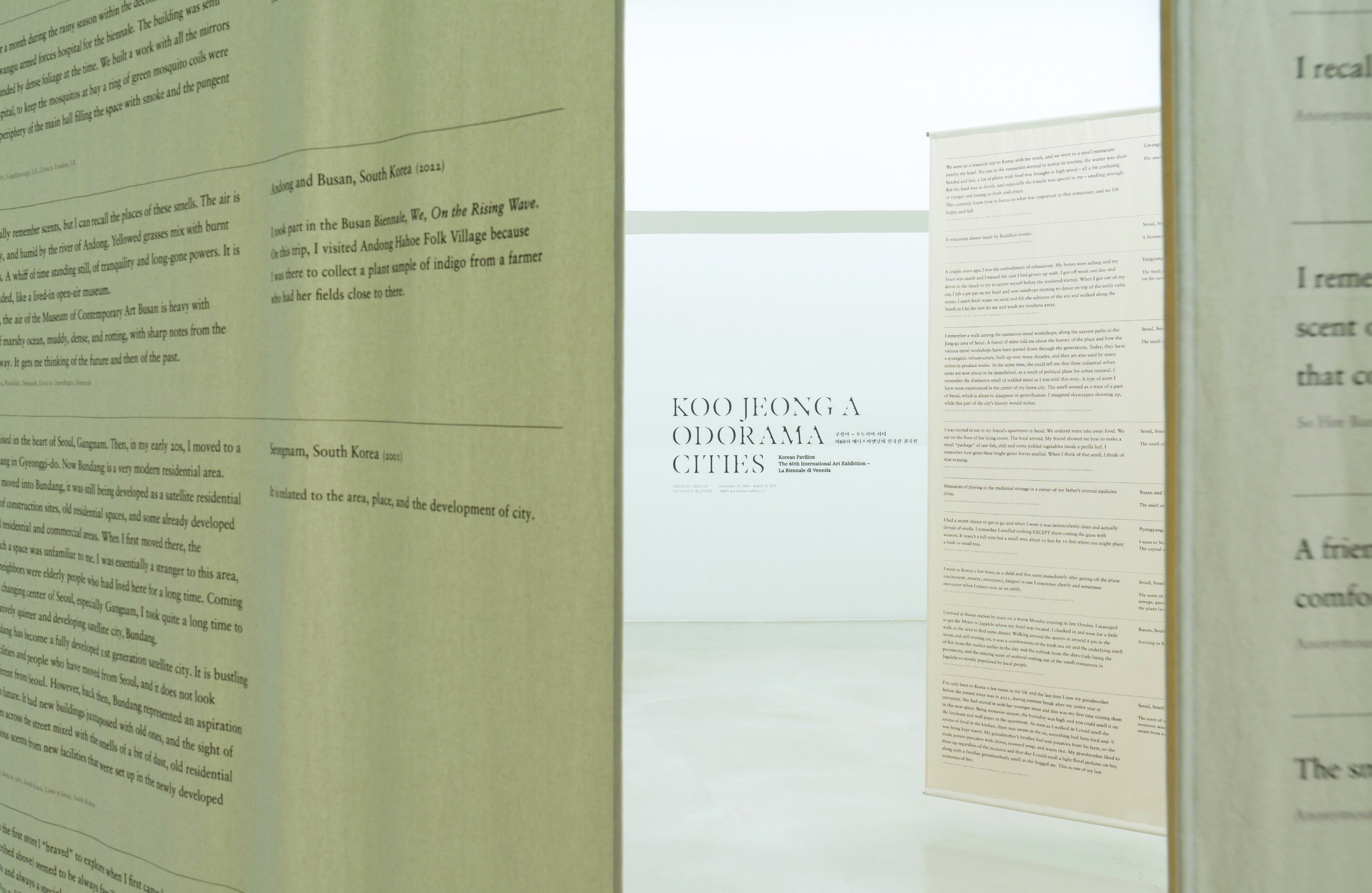

《구정아—오도라마 시티》제60회 베니스비엔날레 한국관 귀국전 2024 아르코미술관 설치 전경 2024 사진: 고정균 제공: 아르코미술관

오랫동안 후각은 예술에서 주요 감각으로 인정받지 못했다. 시각과 청각 중심의 미학 전통 속에서 후각은 비예술적인 영역으로 취급되었으며, 감각의 위계에서도 가장 하위에 놓였다. 그러나 현대에 들어 후각에 대한 인식이 변화하면서 예술에서의 역할 또한 점차 확대되고 있다. 특히 20세기 후반부터 예술가들은 후각을 활용해 관객과의 새로운 소통 방식을 모색했다. 후각은 즉각적이고 직접적인 감각으로, 시각 정보보다 더 본능적으로 받아들여진다. 이러한 특성을 활용한 작품들은 관람자의 신체적 경험을 중시하는 경향과 맞물려 주목받게 되었다. 이러한 흐름 속에서 후각예술(Olfactory Art)이라는 개념이 등장하며 향을 주된 매체로 삼는 작품들이 나타나기 시작했다. 이는 단순히 향을 예술의 한 요소로 포함하는 데 그치지 않고, 후각이 지닌 사회적·역사적 의미를 탐구하는 방향으로 발전해 왔다. 예술가들은 특정 향을 통해 개인적 혹은 집단적 기억을 환기시키고, 냄새가 지닌 문화적·정치적 의미를 작품에 담아낸다.

후각을 사회적·역사적 맥락에서 분석한 역사학자 알랭 코르뱅(Alain Corbin)은 18~19세기 서구에서 냄새가 계급을 나타내는 요소로 기능했다고 진단했다. 그는 악취가 빈곤을 상징하는 반면, 인공적인 향이 부르주아 계급의 상징이었다고 설명한다.1 그는 냄새가 단순한 개인의 경험이 아닌 사회적 권력과 긴밀한 관계를 맺으며, 특정한 사회적 의미를 형성한다고 주장했다. 후각이 개인의 경험을 넘어 집단적 기억과 사회적 경험의 매개체라는 점은 한국 문학에서도 찾아볼 수 있다. 한국의 특수한 역사적 맥락 속에서, 군부 독재 시대의 집단적 트라우마는 안기부 실험실의 포르말린 냄새로, 민주주의 투쟁은 최루탄 냄새로 표현되었다. 반면 풀, 꽃, 바람과 같은 자연의 향기는 자유를 상징하는 요소로 작용했다. 미술사가이자 비평가인 카롤리네 존스(Caroline A. Jones)는 미술이 시각 매체에 국한되지 않고 후각을 포함한 다양한 감각적 체험을 제공할 때, 관객의 몰입도가 더욱 높아질 수 있다 주장한다.2 이처럼 후각은 단순한 감각적 요소를 넘어, 향을 통해 구축되는 감각적·정서적 경험을 제공하며 기존의 시각 중심 예술을 보완한다. 또한, 예술이 관객과 소통하는 방식을 확장시키는 중요한 매개체로 자리 잡아가고 있다. 이에 본 장에서는 확장된 예술 형식으로서 후각 감각3이 구현된 다양한 예술작품과 전시 사례를 소개하고자 한다.

후각 감각의 표현: 굿즈에서부터 작품까지

미술에서 후각 감각이 표현되는 가장 일반적인 방식은 전시의 다감각적 체험을 강화하고 관객의 몰입도를 높이기 위한 형태로 나타난다. 특히 향을 활용한 후각적 요소는 전시와 연계된 이벤트로 구현되거나, 전시 굿즈를 통해 지속적으로 후각 경험이 이루어지도록 기획되기도 한다.

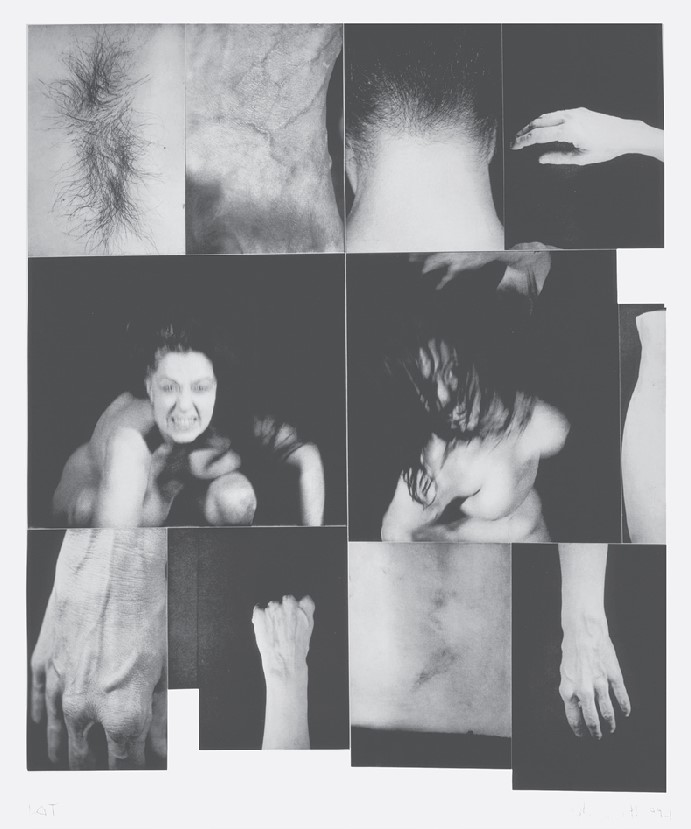

2022년, 여성성과 신체를 다룬 구상 조각으로 동시대 미술의 주요 작가 중 한 명으로 평가받는 키키 스미스(Kiki Smith)의 개인전 《키키 스미스—자유낙하》가 아시아 최초로 서울시립미술관 본관에서 개최됐다. 140여 점의 작품이 전시된 대규모 전시에서, 작가는 조향사와 협업하여 전시 공간에서 지속적으로 발산하는 특별한 향을 제작했다. 제조된 향은 미술관 굿즈로도 한정 판매되며 후각적 경험을 연장하는 방식으로 활용되었다. 조각, 사진, 영상, 설치, 태피스트리 등 다양한 매체를 통해 여성 신체의 대상화에 대한 심미적 관점을 재조명해 온 키키 스미스는 사회적·문화적으로 배제된 존재와 개념을 탐구하는 애브젝트 아트(abject art)의 대표 작가이기도 하다. 그런 그녀에게 향은 단순한 감각적 요소가 아니라, 신체의 해체와 경계를 허무는 작업 방식의 확장으로 볼 수 있다. 키키 스미스는 전시의 주제를 확장하고 다감각적 체험을 통해 관객의 이해를 극대화하는 데 향을 활용했다.

키키 스미스 〈라스 아니마스〉

아르슈 앙투카 종이에 요판 인쇄, 포토그라비어 152.7×125.1cm 1997

©키키 스미스, 유니버설 리미티드 아트 에디션 제공

후각 감각에 대한 작품이 주요 작품으로 전시되는 경우도 있다. 국립현대미술관 청주관은 2020년 기획전 《보존과학자 C의 하루》를 선보였다. 개방형 수장고이자 미술관의 보존·연구 기능을 강조한 청주관의 특성을 반영한 이 전시는, 미술관의 소장품과 보존과학을 현대 예술과 접목한 실험적 기획으로 평가받았다. 전시 참여 작가 중 한 명인 김지수는 보존과학실을 순회하며 공간에서 채집한 냄새와 보존과학자의 체취를 유리병에 담아 향을 표현한 벽화와 함께 설치 작품을 제작했다. 후각을 이용한 작업을 지속적으로 선보여 온 그는, 냄새를 단순히 재현하는 것이 아니라 기억과 감각의 특성을 탐구하며 공감각적 경험을 유도하는 방식으로 활용하고 있다. 이는 순간적으로 사라지는 후각적 경험을 회화, 설치, 영상 등의 다양한 방법론과 결합하여 시각 예술로 표현하는 실험적 시도이기도 하다.

후각 감각이 작품의 주요 요소로 자리 잡은 또 하나의 사례는 아시아의 대표적인 비엔날레로 손꼽히는 제15회 광주비엔날레에서 찾아볼 수 있다. 《판소리, 모두의 울림(A Soundscape of the 21st Century)》이라는 주제로 열린 비엔날레는, 단순한 시각적 경험을 넘어 청각·후각·촉각 등 다양한 감각을 통해 동시대 감각적·사회적 의미를 조명하는 시도를 했다. 비엔날레는 크게 3가지 소리로 분리해 부딪히고, 겹치는 사회, 환경과 함께 인류의 태초를 상징하는 처음 소리로 구분했다. 비엔날레의 마지막 5관, 처음 소리 섹션에는 로리스 그레오(Loris Gréaud)의 작품〈신성 급행열차〉(2024)가 전시됐다. 로리스 그레오는 비가시적인 후각 감각을 통해 관객의 상상력을 자극하는 몰입형 설치미술을 선보이는 작가다. 그는 2009년 프랑스 막스 플랑크 연구소의 연구원들이 우주에서 포름산 에틸(ethyl formate)을 발견했으며, 이 분자가 라즈베리와 유사한 과일 향을 낸다는 사실에 착안하여 작업을 구상했다. 〈신성 급행열차〉에서는 매일 15분 동안 전시 공간에 은은한 향을 퍼뜨려, 관람객이 미지의 은하를 간접적으로 체험할 수 있도록 했다. 이처럼 로리스 그레오는 실제 우주 공간에서 발견된 분자를 작품의 주요 요소로 활용하며, 현실과 허구의 경계를 허무는 방식을 시도한다. 그의 작업은 후각이라는 보이지 않는 감각을 통해 관객이 스스로 상상의 우주를 떠올리도록 유도하며, 후각이 예술 경험을 확장하는 중요한 매개체가 될 수 있음을 보여준다.

김지수〈유전감각—정민, 정년, 혜옥, 지수, 위현〉(부분)

채집한 직계가족 체취, 판넬위에 벨벳 267.5 ×53.5 cm 2019

주변부에서 주류로 들어온 후각 감각

김세진 〈Sentence from the Stranger〉

2 채널 비디오 2007 《쉘 위 스멜?》

코리아나미술관 전시 전경 2007 제공: 코리아나미술관

《Shall we smell?》

전시장에서 후각 감각은 단순한 작품의 표현 수단에서 전시 전체의 주제로까지 확대·발전해 왔다. 2003년 개관한 코리아나미술관은 개관 이래 기존 미술관에서 다루지 않았던 실험적인 현대미술과 국제 기획전을 지속적으로 선보이며 독자적인 방향성을 구축해 왔다. 그중 2007년 열린 전시 《쉘 위 스멜(Shall we smell?)》은 미술에서 연구되지 않았던 후각의 새로운 의미를 시각·청각과 결합해 공감각적으로 탐구한 사례였다. 총 10명의 작가가 참여한 전시는 후각을 중심으로 한 작업을 ‘기억과 욕망’, 사회를 반영한 ‘권력과 정체성’, ‘감정’, 전통적 후각 활용 방식인 ‘치유의 매개’ 등으로 분류해 선보였다.4 후각은 비가시적인 감각이지만, 현존하는 물질에 대한 뇌의 인식 과정에서 기억과 밀접한 연관을 가지며 연구 대상이 되어 왔다. 이를 탐구한 대표적인 작품으로, 김세진의 《Sentence from the stranger》(2007)가 있다. 작가는 향에 대한 의미를 묻는 인터뷰를 진행해 개인의 기억을 수집하고, 이 기억을 텍스트화한 후 가상의 내러티브를 혼합해 영상 작품으로 구성했다. 이를 통해 김세진은 지극히 개인적인 후각 감각이 단순한 경험 차원을 넘어, 사회적·문화적 맥락 속에서 공유될 수 있는 감각적 코드로 확장될 가능성을 보여주었다. 즉, 후각이 단순한 개별적 감각을 넘어 집단적 서사와 연결될 수 있음을 제시한 것이다. 냄새와 후각에 관한 연구 학문인 오스몰로지(Osmology)는 20세기 들어와 유전자에 따른 후각 수용체의 다양성이 후각 인식을 다르게 할 수 있음을 과학적으로 증명했다. 그렇다면 후각 수용체에 따른 지극히 주관적일 수밖에 없는 후각 감각은 어떻게 공동의 기억으로 인정받았을 수 있을까. 그에 대한 해답으로 박상현은 압축팩 속에 물질을 담아 실제 감각할 수는 없지만 인식할 수 있는 텍스트를 기입하고, 알 수 없는 카메룬 캅시키 부족과 잉카 부족의 후각 용어를 영상에 투사하는 작업 〈Mediation〉(2008)을 선보였다. 후각 감각이 지각을 넘어서 인식론적 의미를 포함할 수 있음을 설명하는 작업은 진공팩에 포장돼 실제 감각이 아닌 시각 정보가 불러일으키는 후각 감각을 통한 감정과 기억의 패턴이 공유될 수 있음을 보여줬다. 즉, 후각 감각이 언어와 문화 속에서 어떻게 의미를 획득하고 의미화될 수 있는지를 실험했다.

박상현 〈Mediation〉 혼합 재료, 미디어 설치 2007 《쉘 위 스멜?》

코리아나미술관 전시 전경 2007 제공: 코리아나미술관

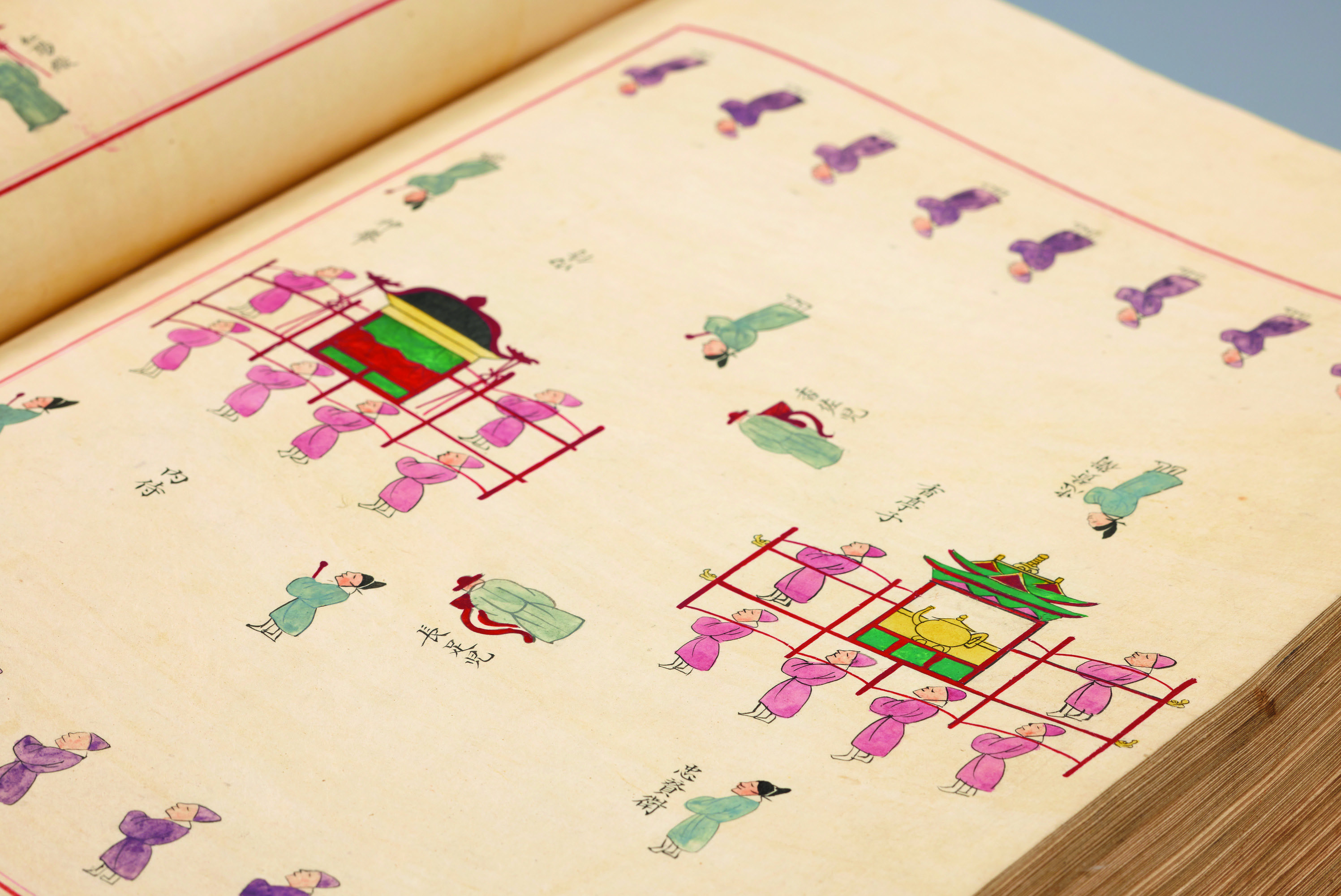

《향의 문화사: 염원에서 취향으로》

미술관뿐만 아니라 박물관에서도 향에 대한 문화와 역사를 설명하는 전시가 연속으로 개최됐다. 호림미술관에서는 2024년 각종 분향 도구의 예술적 심미성을 주목하는《향香, 푸른 연기靑煙 피어오르니》를 개최했다. 대구박물관 역시 비슷한 주제로 개관 30주년 특별전으로 삼국시대부터 조선시대까지의 향과 관련한 문화를 보여주는 기획전 《향의 문화사: 염원에서 취향으로》를 진행했다. 전시에서는 국보 3점과 보물 10점을 포함한 총 372점의 전시품이 소개되었으며, 특히 영남 지역 주요 사찰의 문화유산과 세계 3대 향으로 알려진 침향, 사향, 용연향을 한자리에서 감상할 수 있어 주목받았다. 전시는 향이 단순한 향료를 넘어 실용품, 사치품, 종교적 신성함을 담은 대상으로서 선조들의 삶과 밀접하게 연관되어 있음을 설명했다. 특히 향을 담는 의도, 방식, 시대에 따라 변하는 용기의 형태는 역사와 문화를 설명하기도 한다. 당시 문인의 생활에 스며든 향을 사르는 예법으로 향도(香道)가 전해져 오는데, 향도에는 ‘향을 듣는다’라는 의미의 문향(聞香)이라는 용어가 있다. 이는 ‘순간을 오가는 향의 모습을 차분히 바라볼 수 있는 경지’를 일컫는 말4로 후각 감각으로의 향뿐만이 아닌 향이 피어오르는 시각적 감각까지 어울러 향도로 전해져 옴을 유추할 수 있다. 전시에서는 우리나라의 대표적 의학서적인 『동의보감』에 나오는 약재와 함께 각종 향의 재료와 방법, 왕실의 진료 기록인 『내의원식례』에 수록된 방충과 방향 용도의 향의 제조법을 설명하며 당시 화폭에서 쉽게 향로의 사용을 확인할 수 있는 유물을 전시했다. 당시 기록에 의하면 향은 특별한 순간에서부터 일상, 치료의 방법으로 다양하게 쓰였다. 이는 현대에서 모기향, 장례식의 분향과 같은 특별한 순간을 연상하는 후각적 기억과도 연관할 수 있다. 잊혀가는 향 문화를 재발견하고, 향이 지닌 다채로운 의미와 가치를 새롭게 인식할 수 있는 기회가 된 전시는 미술관과는 또 다른 형태에서 박물관만의 향의 문화가 작품이 될 수 있음을 보여줬다.

향을 몸에 지니는 수단으로 사용된 말꼬리 향갑 노리개(선추)와 부채

제공: 대구박물관

외규장각 의궤(장렬왕후 부묘도감 의궤(1691년))에 기록된 향로 제공: 대구박물관

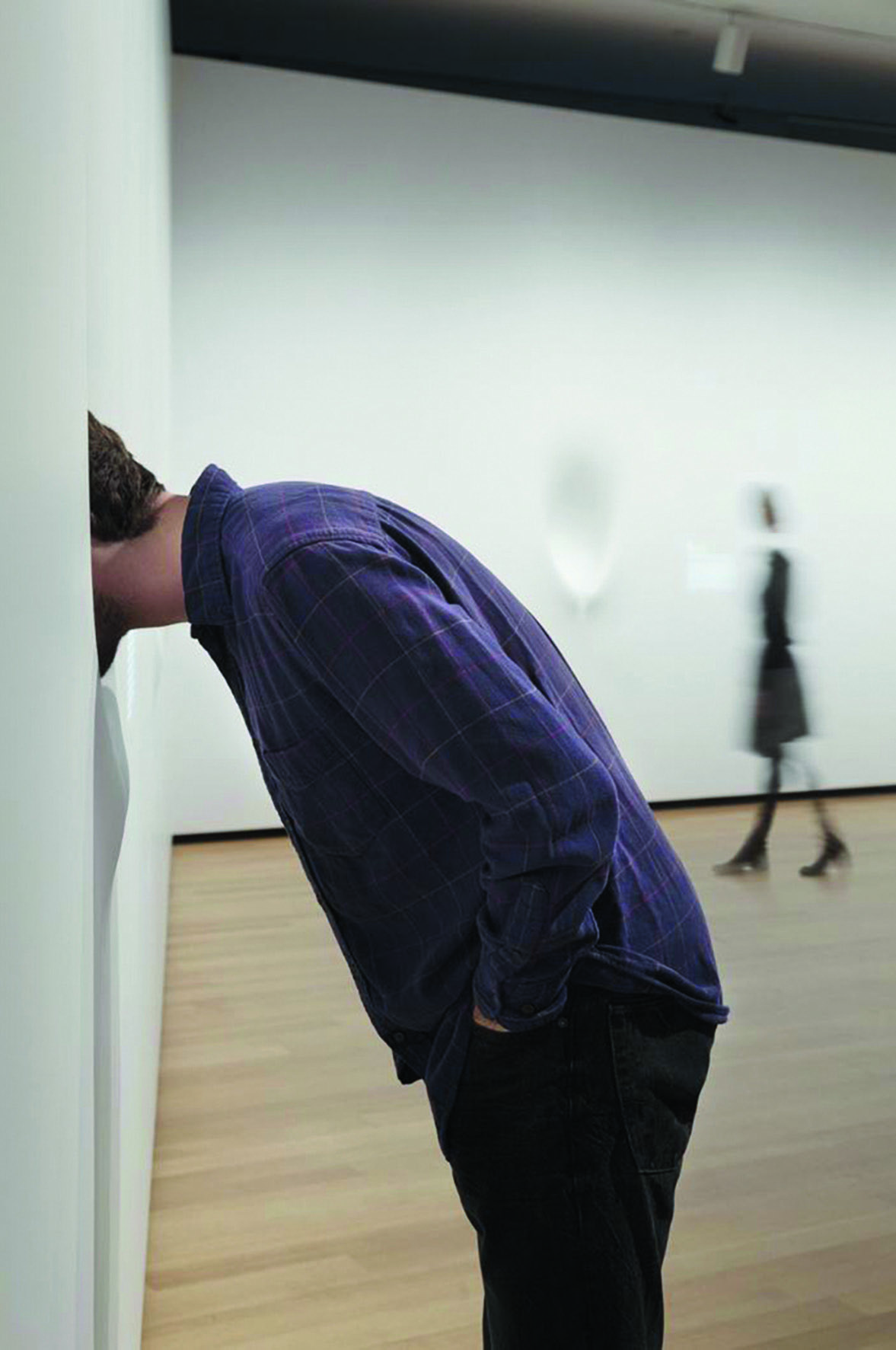

《THE ART OF SCENT 1889~2012》

향을 예술의 보조적 요소가 아닌 독립적인 예술 형식으로 다룬 전시도 등장했다. 2012년 뉴욕 예술 및 디자인 박물관(Museum of Arts and Design)에서 열린《THE ART OF SCENT 1889~2012》는 향을 단순한 전시 구성 요소가 아니라 예술의 주요한 형식으로 조명한 첫 박물관 전시였다. 뉴욕 타임스의 향수 비평가 챈들러 버(Chandler Burr)는 19세기부터 21세기까지를 대표하는 조향사와 향수를 선정해 전시를 기획했다. 전시에 소개된 조향사 중 한 명인 피에르 위게(Pierre Wargnye)는 1982년, 값비싼 천연 향료를 대체할 저렴한 분자인 디하이드로미르세놀(dihydromyrcenol)을 이용해 세탁세제 향과 유사한 향수를 개발했다. 그가 만든 ‘드라카 누아르(Drakkar Noir)’는 당시 사치품으로 여겨지던 향수를 보다 대중적인 소비 시장으로 확장하는 계기가 되었으며, 가정에서의 청결함이 강조되던 1980년대에 대표적인 남성 향수 브랜드로 자리 잡았다. 전시 디자인을 맡은 딜러 스코피디오+렌프로(Diller Scofidio+Renfro)는 뉴욕의 도시 재생 프로젝트 중 하나인 하이 라인(High Line) 공원을 설계한 건축 그룹으로, 이번 전시에서도 독창적인 공간 연출을 선보였다. 그들은 12개의 ‘스테이션’을 디자인해, 관객이 머리를 기울이면 특정 향이 퍼지는 특수 장치를 설치함으로써 후각을 보다 온전히 체험할 수 있도록 했다. 전시는 시각적 요소를 최소화하고 관람자가 오직 냄새로만 작품을 경험할 수 있도록 설계되었다. 이는 미술 전시 방식에서 벗어나 향을 중심으로 한 새로운 전시 형식의 가능성을 제시했다.

《The Art of Scent, 1889~2011 》

뉴욕 예술&디자인 박물관 전시 전경 2012

사진: Brad Farwell 제공: Museum of Arts and Design

후각 감각의 미래

구수현〈오 다흐 꽁떵포헝 키트〉조향한 7개의 향 감상 가이드 2021 제공: 서울시립미술관

앞서 본 전시 사례들과 같이 후각 감각에 대한 인식과 예술적 표현은 계속해서 발전하고 있다. 하지만 팬데믹과 같은 접촉 통제 상황에서 후각은 원격 전달이 어려운 감각이라는 기술적 한계를 드러내기도 한다.

2021년 팬데믹 상황 속에서 진행된 서울시립미술관 소장품 전시《해킹—배움의 프로젝트》에서는 물리적 이동의 통제로 인해 전시장 방문이 어려운 이들에게 구수현의 〈오 다흐 꽁떵포헝〉(2021)을 우편으로 전달했다. 작가는 조향사와 협업해 전시장에서 늘 감각되는 페인트 향을 개발하고 작품으로 전시장에 발향했다. 우편으로 배달된 구수현의 향 키트는 전시장 작품 배치에 따라 마주하게 된 김보희와 김영섭의 작품에 대한 작가의 해석을 포함한 총 7개의 향으로 관객에게 직접 배달됐다. 이는 후각의 현존성을 극복하려는 시도이자, 감각적 경험을 공유된 기억으로 확장하려는 시도였다.

김지수〈숨 Breathing—Ⅰ〉

이끼, 향(식물추출액), 목재, 전선, 아두이노, LED, 호스, 물 228×72×75cm 2016

제공: 작가

후각 감각이 갖는 한계를 극복하기 위한 시도는 기술 발전과 함께 더욱 확장되고 있다. 4D, 5D라 불리는 시각을 넘어선 물리적인 감각과 시간과 공간의 확장은 동시대 3D를 극복하는 궁극적인 기술 발전 방향이기도 하다. 이런 기술 발전을 이용한 후각 감각의 사용이 작품에도 등장하기 시작했다. 2024년 인공지능을 기반으로 미디어 아티스트 레픽 아나돌의 개인전 《대지의 메아리: 살아있는 아카이브》가 푸투라 서울에서 개최됐다. 퐁피두, 아트바젤, MoMA 등의 세계적인 미술관과 공간에서 작품을 선보인 그는 지난 2년간 자연과 관련한 데이터를 수집, 학습시킨 대형자연모델(Large Nature Model, 이하 LNM)을 기반으로 생성한 향기를 만들었다. 단순한 시각적 데이터뿐만 아니라 토양, 수분, 바람의 세기와 방향 등의 환경 데이터를 분석하여 향을 제작함으로써, 후각이 갖는 주관성을 넘어 과학적 근거를 바탕으로 한 감각적 재현을 시도한 것이다. 이러한 기술적 접근은 후각 감각을 보다 객관적인 감각 체험으로 확장할 가능성을 제시했다.

후각 감각에 대한 작품 활동을 이어온 김지수는 최근 후각 감각을 활용한 작품과 전시가 많아진 이유에 대한 본지 인터뷰에서 “후각은 오감 중에서도 학문적 연구가 가장 적게 이루어진 분야이며, 대중적으로 덜 알려진 감각이다. 이러한 이유로 후각은 예술에서 상대적으로 덜 다루어졌고, 오히려 새로운 예술적 가능성을 열어가는 중요한 요소로 주목받고 있다. 이는 단순히 새로운 매체를 탐구하는 차원을 넘어, 관객과의 교감을 더욱 깊게 만들고, 기억과 감정을 자극하는 독특한 경험을 제공할 수 있기 때문이다”라고 말했다.

예술의 긍정적인 영향 중 하나는 일상적인 감각과 지각을 확장시키고 재인식하게 하는 것이다. 그런 의미에서 예술은 인지를 위해 기존에 시도하지 않던 감각을 사용하기도, 재발견하게 하기도 한다. 여전히 물질을 매개하고 실질적 경험을 필요로 하는 후각 감각은 현시대에 가장 부합하는 감각일 수 있다. 하지만 후각 감각의 인식 과정에서 향에 대한 기억은 여전한 주관성과 암묵적 동의가 덧씌워진다. 때문에 새로운 감각에 관한 호기심이 사그라들었을 때 과연 후각 감각만으로 예술성을 발휘할 수 있을지는 숙제로 남는다. 그럼에도 레픽 아나돌의 작업처럼 기술 발전으로 또 한 번 변화할 후각 감각의 활용은 예술을 더 다채롭게 하지 않을까 기대해 본다.

레픽 아나돌 〈기계 환각—LNM: 식물, 동물, 풍경〉(왼쪽부터 차례로)

《대지의 메아리: 살아있는 아카이브》 푸투라 서울 전시 전경 2024

사진: 박홍순 ©레픽 아나돌 스튜디오(RAS)

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지