Christine Sun Kim: All Day All Night

분노 이후의 장면들

정하영 독립큐레이터

World Report: New York

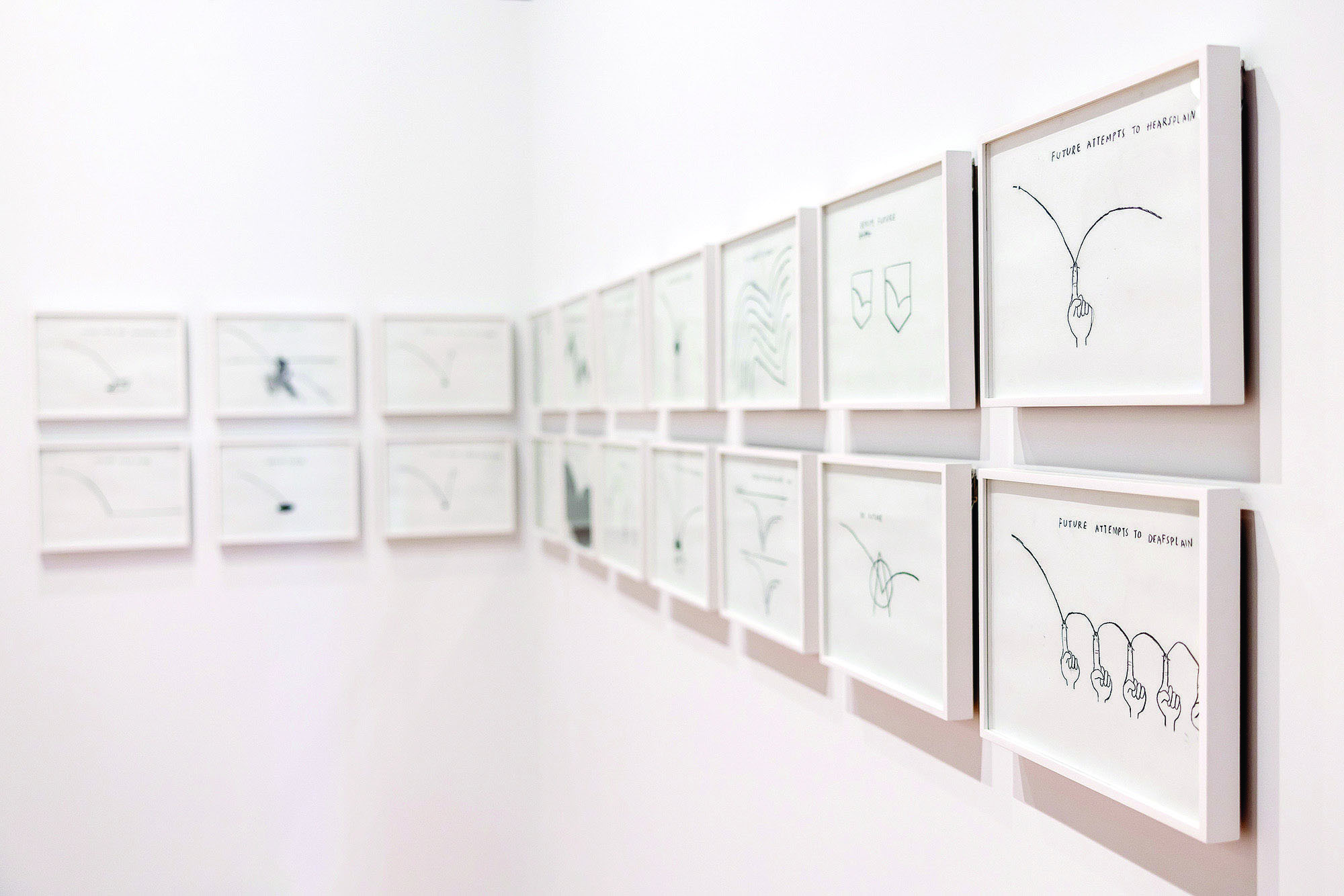

〈Ghost(ed) Notes〉(사진 왼쪽) 2024 《All Day All Night》(사진 가운데) 2023

《크리스틴 선 킴: All Day All Night》 휘트니미술관 전시 전경 2025

사진: 데이비드 투피노

제공: 휘트니미술관

분노 이후의 장면들

정하영 독립큐레이터

휘트니미술관에서는 크리스틴 선 킴의 첫 대규모 미술관 전시 《Christine Sun Kim: All Day All Night》가 진행 중이다. 작가의 2011년부터 현재에 이르는 작품 90여 점을 선보이는 이번 전시는 워커아트센터와 휘트니미술관의 공동 기획이다. 언어, 커뮤니케이션의 복합성을 실험적이고 정치적인 시선으로 풀어낸 크리스틴의 작품은 미국 수어, 악보, 인포그래픽을 사용해 작가만의 유머와 시적 감수성을 넘나든다. 작가는 청각장애인 공동체의 경험을 미술 언어로 번역하며, ‘접근성’이라는 주제를 전시장 안팎에서 끊임없이 질문한다. 전시는 7월 6일까지.

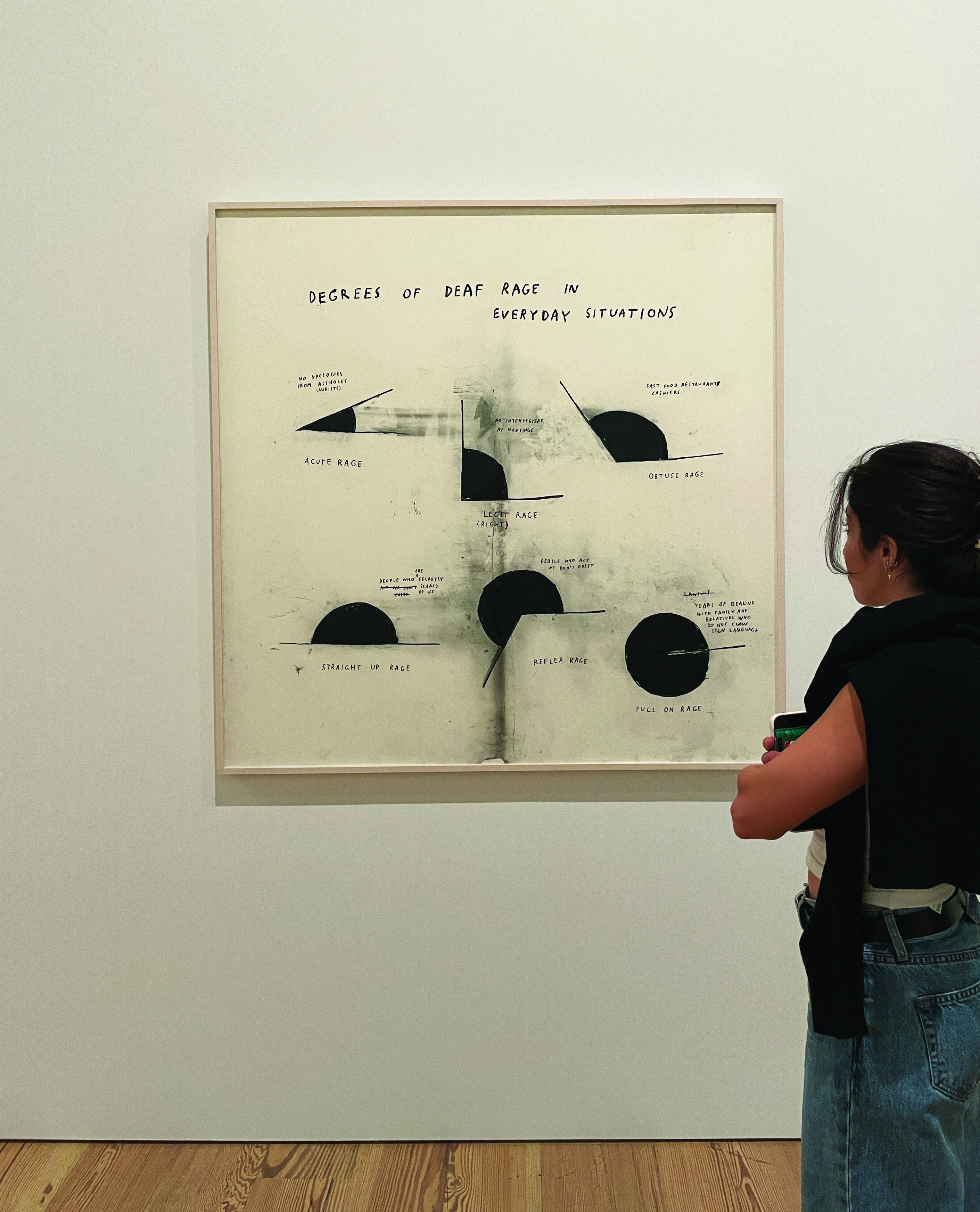

2019년 휘트니 비엔날레에서 크리스틴 선 킴의 드로잉 시리즈〈Deaf Rage〉(2018)를 처음 봤을 때의 기억이 아직도 생생하다. 흰 바탕의 종이에 검은 차콜과 오일파스텔은 수학 교재에서나 볼 법한 예각, 둔각, 직각, 그리고 한 바퀴를 돈 360도까지 여러 각도를 그린다. 멀리서 마냥 단정해 보이는 이 기하학의 파편에 가까이 다가가면, 그제야 각기 다른 각도 옆에 쓰인 영문 텍스트가 눈에 들어온다. 벌어진 각도와 이를 채운 새까만 부채꼴은 ‘구겐하임미술관의 접근성 매니저’에서 발생하는 ‘뾰족한 분노’ (Acute rage, acute는 예각을 의미하기도 한다)부터 ‘농인 프로그램이 전혀 없는 미술관’에서 오는 360도를 꽉 채운 ‘격렬한 분노’까지 작가가 미술계에서 마주친 일상에서 비롯된 분노들이었다. 6년이 지난 지금, 크리스틴 선 킴이 2011년부터 제작한 90여 점의 드로잉, 벽화, 회화, 영상설치, 조각은 회고전이라는 이름 아래 휘트니미술관의 세 개 층을 채웠다. 이번에는 분노 말고 다른 무언가도 함께 있었다.

‘하루 종일 밤새도록’ 정도로 번역할 수 있는 전시명 ‘All Day All Night’은 그의 2012년 작 드로잉의 제목에서 따왔다. 두 점의 드로잉 〈All Day〉, 〈All Night〉은 전시 서문 곁에 나란히 걸려있다. 각각의 어구는 미국 수어(American Sign Language, ASL)로 말할 때 손의 궤적을 따른 검은색과 붉은색의 선으로 변모한다. 선은 수어와 마찬가지로 지평선 위로 떠오르고, 다시 그 아래로 지는 해의 궤적을 닮았다. 특히 〈All Day〉의 위를 향해 둥그렇게 그려진 검은 호가 둘러싼 여백엔, 악보에서 소리 없는 구간을 표기하는 쉼표 기호(rest bar)가 적혀있다. 그 위에 작은 손글씨는 126,144,000라는 숫자다. 해당 드로잉을 그렸을 당시 서른 두 살이었던 작가의 삶을 악보로 치환한다면 이 쉼표 기호는 약 126,144,000번의 마디에서 반복되었으리라. 더불어 인접한 흰 캔버스는 작가가 하나의 모티프로 변주해 나가는 방식을 짐작할 실마리를 던진다. 2012년 두 어구가 각기 다른 색과 선으로 각각의 프레임 안에 존재한다면, 2023년 제작한 전시와 동명의 회화에서 두 어구를 가리키는 수어의 궤적은 하나의 캔버스로 합쳐진다. 처음과 끝이 이어져 있는 캔버스의 윤곽선으로 말이다.

〈Future Attempts to Hearsplain〉(사진 오른쪽 위) 종이에 목탄 30×40cm 2016

《크리스틴 선 킴: All Day All Night》 휘트니미술관 전시 전경 2025

사진: 데이비드 투피노

제공: 휘트니미술관

이렇듯 8층 전시장은 악보 및 음악 기호, 인포그래픽, 미국 수어와 영어 텍스트의 언어유희를 활용한 평면 작업이 주를 이룬다. 특히 바닥에서 천장까지 이어진 흰 전시장 벽을 채운 벽화 〈Ghost(ed) Notes〉(2024 )는 그 존재감만큼이나 명확한 메시지를 지닌다. 엄지를 접고 몸 앞에서 네 손가락을 수평으로 가로지르는 움직임은 미국 수어에서 ‘악보’를 의미한다. 이 벽화에서 이 손가락의 궤적을 따라 그려진 선들은 명확한 음높이가 없는 음표를 지칭하는 고스트 노트를 미묘히 피해 가는 듯 보인다. 미국에서 아무런 설명 없이 일방적으로 연락을 끊는 행위를 ‘고스팅한다(ghosted)’라고 하는 것을 떠올릴 때, 친구, 연인과 같은 사적 관계를 넘어 이 벽화가 발 딛고 있는 기관이나 사회적 공간에서 벌어지는 의도적 외면에 대한 환기로 읽기에 충분하다. 주로 교육 프로그램이 진행되는 미술관의 3층 역시, 모아진 네 손가락 끝이 다른 손바닥에 닿은 뒤 튕겨져 나가는 수어 단어 ‘메아리(echo)’에 초점을 맞춘다. 음성을 통역사가 수어로 전달할 때 혹은 그 반대 과정에서 생겨나는 지연의 시간을 메아리라는 단어로 이해하는 것이다. 물결처럼 이어지는 두꺼운 검정 곡선이 벽화와 드로잉으로 반복되고 겹쳐져 펼쳐지는 이 층은, 이 불가피한 메아리에 끊임없이 둘러싸인 시간을 상상하게 한다. 그러나 그의 작업이 경험의 시각화에만 머무는 것은 결코 아니다. 8층의 전시장 가운데 일주일간 먹는 약통을 연상시키는 색색의 일곱 벤치와 각 벤치에 놓인 일곱 개의 헤드폰으로 이뤄진 〈One Week of Lullabies for Roux〉(2018)가 대표적인 예다. 헤드폰을 하나씩 쓰고 들어보면 각기 다른 소리가 흘러나온다. 코골이 소리, 명상 음악에 가까운 소리, 혹은 정체를 알 수 없는 낮은 소음들이다. 이 작업은 그가 어린 딸을 키우며 사용하게 된 아기 모니터에서 착안했다고 한다. 작가는 아기가 울면 자동으로 재생되도록 기계에 내장된 자장가들이 그녀에게 와닿지 않았다 회고한다. 크리스틴 선 킴의 친구이자 각자 아이들을 키우는 부모이기도 한 일곱 명의 큐레이터, 아티스트들은 작가가 작성한 텍스트에 따라 가사가 없고 저주파인 자장가를 작곡한다. 낮은 주파수이기에 미세한 진동이나 압력으로 느껴지는 이 소리들은 분주한 전시장 속 낯선 자장가로 작동하는 데 손색없다.

〈One Week of Lullabies for Roux〉 일곱 개의 사운드트랙과 천으로 장식된

나무 벤치 91.4×533.4×41.9cm 2018 소장: 작가

작품제공: 프랑수아 게발리 갤러리 및 화이트 스페이스

사진: 데이비드 투피노

제공: 휘트니미술관

협업을 통해 일상적 소리를 완전히 다르게 이해할 수 있게 하는 작업임에도 불구하고, 대부분의 관람객은 이 일곱 개의 헤드폰에 주목하지 않은 채 지나친다. 단순히 이 설치물이 벤치 형태를 띠고 있기 때문에 이 작업을 둘러싼, 프레임 속 평면 작업들에 더 눈길이 갔을 수 있다. 혹은 관람객이 일반적으로 크리스틴 선 킴에게 기대하는 작업의 테두리를 벗어난 것은 아닐까? 이러한 지나침이 기대치에 따른 수용의 반증이라면, 작가가 시각예술(Visual Art)뿐 아니라 사운드와 음악(Sound and Music)으로 별도의 석사 학위를 취득했다는 사실은 이들의 기대를 넓히기에 충분한 것일까. 그렇다면 그때보다 적극적인 감상이 가능해지는 것인가 하는, 쉽게 풀리지 않는 의문은 벤치에 앉아 자장가에 귀를 기울이는 시간 동안 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다.

한편, 친밀한 이들과의 관계를 바탕으로 한 협업의 방식과 그로 인한 변주는 입장권 없이도 관람할 수 있는 1층 로비 전시장에서 확연히 드러난다. 작가의 인생 동반자이기도 한 아티스트 토마스 마더 (Thomas Mader)는 이들이 함께 제작한 초기음화 수어(initialized sign)를 다루는 영상 〈Palm Reader〉(2020), 하나의 영단어가 음성 없이 어떻게 각기 다른 방식으로 표현될 수 있는 지 두 작가의 얼굴로 표현되는 영상 〈Looky Looky〉(2018) 까지 협업의 전면에 서있다. 이 층에서 가장 눈과 귀를 사로잡는 건 키네틱 조각 작업〈Attention〉(2022)이다. 이 조각의 시작은 청인들을 위해 미국 수어에 관한 기본적인 정보를 모아 놓은 웹사이트 ‘THE ASL APP’ 의 질의응답과도 연관된다. “농인의 이목을 끌려면 어떻게 해야 하는가”라는 질문에 대한 답은 이렇다: “팔을 흔들거나, 어깨를 두드리거나, 다른 사람을 통해 전달하거나, 빛을 깜빡이거나, 탁자를 두드리거나, 바닥을 발로 굴러라.” 작가는 자녀가 자신을 찾을 때 하는 행동들, 예를 들어 끊임없이 어깨를 두드릴 때 자신의 몸이 닳아지는 것 같은 순간을 토마스 마더와 공유하며 이 작업을 시작했다. 소통을 위한 아이의 반복적 행동은 마주 보는 벽에 설치된 송풍기에서 바람이 나올 때마다 이 바람이 관통하며 움직이는 붉은 튜브, 그리고 그 튜브 끝에서 중앙의 돌에 반복적으로 닿는 붉은 두 손(흔드는 손바닥과 검지로 가리키는)으로 표현된다. 물론 돌의 모서리는 닳아 없어졌다. 무엇보다 의도했든 그렇지 않든 이 키네틱 작업이 눈을 끄는 건 색과 스케일뿐 아니라 움직임을 위해 사용된 송풍기에서 흘러나오는 굉음이다.

다시 전시의 제목 《Christine Sun Kim: All Day All Night》으로 돌아가자. 작가는 이 제목이 수어로는 공중에 거의 원을 그리는 동작과 같다는 점에 주목한다. 휘트니미술관에서 에듀케이터로 시작해서 작가로 돌아왔다는 점에서 이 전시를 개최하는 순간이 하나의 ‘완전한 순환(full circle)’처럼 느껴진다고 말하면서 말이다. 이 글의 초반에 언급한 2019년 휘트니비엔날레의 전년도인 2018년, 이미 공공미술 프로젝트의 일환으로 휘트니미술관 맞은편 빌보드에 대형 벽화 설치작 〈Too Much Future〉를 선보였다. 그러나 작가 미술관의 관계 이전에 휘트니 미술관과의 첫 인연은 크리스틴 선 킴이 20대 중반이던 2007년으로 거슬러 올라간다. 당시 작가는 수년에 걸쳐 미술관의 에듀케이터이자 컨설턴트로서 농인이 미국 수어로 진행하는 전시 투어 프로그램인 ‘Whitney Signs’의 기반을 마련했다. 이뿐만 아니라 그는 ‘The ASL Vlog Project’를 론칭하며 웹사이트에 수어로 제작한 관련 콘텐츠를 올렸다. 이러한 프로그램들은 단순히 전시에 대한 접근성을 높이는 데 그치는 것이 아닌, 물리적 제약을 넘어 미술관이 기록하는 미술사라는 정보에 대한 제약 없는 접근을 가능케 한다는 점에서 유의미하다고 작가는 강조한다.

〈Degrees of Deaf Rage Concerning Interpreters (Terps)〉

종이에 목탄 및 유성 파스텔 125×125cm 2018

소장: Y.D.C. 사진: 정하영

이번 전시 또한 작가와 미술관의 오랜 유대 관계를 반영하듯, 접근성에 대한 적극적인 노력이 엿보인다. 크리스틴 선 킴은 과거 에듀케이터 경험을 살려 농인을 대상으로 한 수어 전시 투어 프로그램이나 (이러한 프로그램은 청인을 위한 통역이 제공되거나 전면 수어로만 진행되는 회차로 나뉘어 있다) 청소년을 위한 워크숍에 참여했다. 미술관 웹사이트에서 ASL 태그로 검색하면 그가 녹화한 수어뿐 아니라, 스페인어, 영어로 제공되는 다양한 전시 관련 콘텐츠를 쉽게 시청할 수 있음은 물론이다. 또한 각층 전시장에 비치된 『Touch this, not the art』는 전시에 포함된 일부 드로잉을 양각으로 표현한 이미지와 점자 설명을 담고 있다. 어느 순간 휘트니미술관이 전시 서문을 영어와 스페인어 두 언어로 쓰기 시작했듯 수어와 점자라는 언어 체계를 사용하는 이들을 고려한 가시적인 변화다. 이뿐만 아니라 이번 전시에서 여러 곳에 비치된 QR코드는 미술관이 다양한 커뮤니티의 접근성을 높이기 위해 제공하는 여러 서비스에 대한 안내로 이어진다. 정도의 차이는 있겠지만 작가와 작품과 전시가 기관의 움직임을 끌어내고 있다는 인상이다. 휘트니미술관뿐 아니라 2026년 3월 순회 전시가 열리는 미니애폴리스 워커아트센터(Walker Art Center) 또한 기관의 차원에서 어떤 변화가 있을 것인지 기대된다.

크리스킨 선 킴&토마스 마더〈Attention〉(사진 가운데)

나일론, 지역에서 채집한 돌, 송풍기 2개, 제어보드 가변 크기 2022

사진: 론 암슈츠

제공: 휘트니미술관

〈Prolonged Echo〉벽화 2023,

〈Long Echo〉(사진 왼쪽) 종이에 목탄 113×223.5cm 2022 소장: Sophie and Wayne Betts

〈Long Echo〉(사진 오른쪽) 종이에 목탄 113×223.5cm 2022 소장: Jessica and Marwan Bitar

《크리스틴 선 킴: All Day All Night》휘트니미술관 전시 전경 2025

사진: 론 암슈츠

제공: 휘트니미술관

이 글을 위해 이전 전시 도록을 훑다가 작가와의 인터뷰 『Humor Humanizes』에서 작가가 작성한 접근성 요구서(access rider)의 존재를 알게 되었다. 수많은 스튜디오 방문과 다양한 프로젝트를 진행하며 크리스틴 선 킴이 “스스로를 보호하고 시간을 절약하기” 위해 만든 이 요구서는 본인의 정체성이나 작업에 대해 서술할 때 피했으면 하는 표현들에서부터 농문화에 대한 기초적인 정보까지 포함한다. 특히, ‘Capital D’라는 섹션에서는 캐럴 패든(Carol Padden)과 톰 험프리스(Tom Humphries)가 『Deaf in America: Voices from a Culture』(1988) 에서 서술한 문장을 직접 인용하며 작가 본인이 이해하고, 사용하는 용어의 정의를 공유한다.

“우리는 청력을 잃은 상태라는 청각학적 조건을 말할 때는 소문자 ‘deaf’를 사용하고, 미국 수어라는 언어와 고유한 문화를 공유하는 특정한 농인 집단을 말할 때는 대문자 ‘Deaf’를 사용한다.”

한 문화권의 상식이 다른 문화권에서는 상식이 아닐 수 있듯, 이 문장은 누군가에게는 당연한 상식일지 몰라도 적어도 나에게는 그렇지 않았다. 그렇기에 이 문서와 이 문서를 읽게 한 전시, 그리고 이 전시를 있게 한 크리스틴 선 킴의 작업은 많은 이들이 놓치고 있는 또 다른 상식이 존재하고 있음을 환기한다. 이제야 이 전시에서 분노 곁에 자리한 것이 공생을 위한 느리지만 분명히 존재하는 노력임이 보인다.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지