Do Ho Suh: Walk the House

현대적 삶을 지지하는 오래된 건축 실험

정다영 큐레이터

World Report | Tokyo

서도호 〈Rubbing/Loving Project: Seoul Home〉 종이에

흑연, 알루미늄, LED 조명 가변크기 2013~2022 제네시스 지원으로 재구성됨

《더 제네시스 익스비션: 서도호: Walk the House》 테이트모던 전시 전경 2025

사진: Tate (Jai Monaghan)

제공: 작가, 리만머핀, 빅토리아미로

서도호에게 집이란 살아 움직이는 유기체이자 삶과 경험이 반추되는 고유한 영역이다. 그의 ‘집’에 들어선 관람객은 반투명한 오간자 천으로 구축된 공간에서 각자의 마음에 내재한 집을 연상하고 이에 서도호의 기억을 기꺼이 투영시킨다. 그렇게 소환된 기억(들)의 총합은 ‘(집 속의×n) 집’이라는 전체집합U와 같은 개념으로 관람객의 상상을 신체적·심리적으로 확장한다. 테이트모던에서 진행되는 서도호의 이번 전시는 지난 30여 년 동안의 작업 흐름을 조망할 수 있는 주요 작품과 커미션으로 제작된 신작 및 비디오 설치, 드로잉, 협업 작업을 포함한다. 전시는 현대자동차그룹의 브랜드 제네시스와 테이트모던의 파트너십으로 이뤄졌으며, 5월 1일부터 10월 19일까지 개최된다.

한 점의 집, 살아낸 자리

전민지 미술사, 미술비평

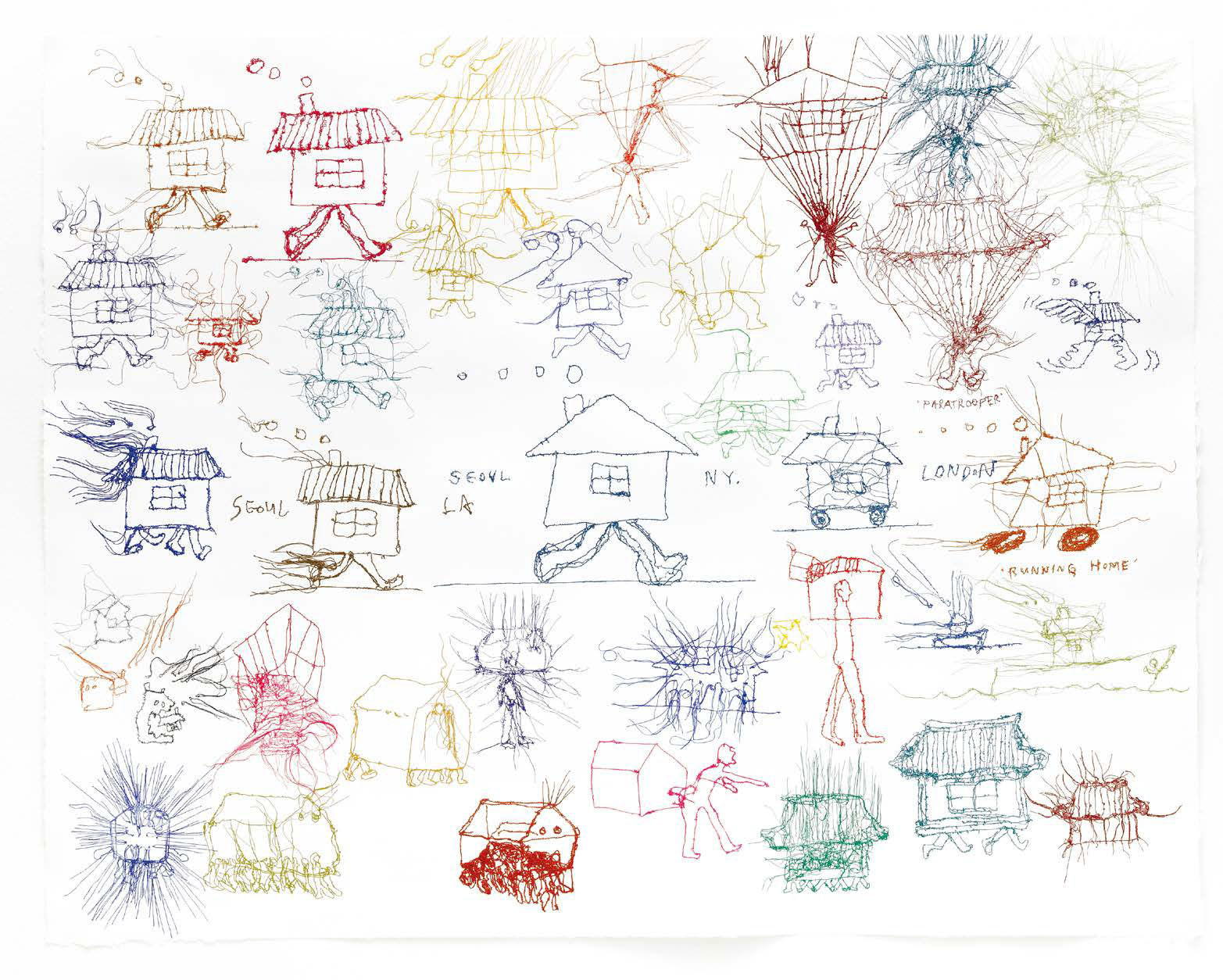

서도호〈My Homes〉 종이에 자수 2010 사진: 김현수

제공: 작가, 리만머핀, 빅토리아미로, STPI- Creative Workshop & Gallery

©Do Ho Suh

집이란 장소인가, 감정인가, 아니면 하나의 개념인가? 나아가, 어디이며 언제인가? 서도호의 지난 30년을 한 공간에 압축한 런던 테이트모던 전시 《서도호: 집을 걷다(Do Ho Suh: Walk the House)》는 이 같은 근본적인 질문으로부터 시작한다. 그간 뉴욕, 베를린, 런던 등 이질적인 문화와 규범이 교차하는 도시에서 살아온 작가는 물리적 이동이 인간의 정신과 감각, 그리고 자아에 어떤 균열을 일으키는지를 사유해 왔다. 자연스레 작가의 작업은 〈서울 집〉이나 〈뉴욕 집〉 등 여러 도시의 이름을 따 구체화되기도 했다. 다만 작가가 더욱 천착했던 점은 그가 거주했던 지역 간의 차이점이라기보다 ‘집’이라는 공통의 기억 구조였다. 철학자 에마누엘레 코치아(Emanuele Coccia)의 말을 빌리자면, 도시는 “본질적으로 거주 불가능한 장소”이므로 인간은 “지구에서 살아갈 수 있는 유일한 이유”인 집으로 언젠가 돌아가야만 한다.1 서도호가 집으로 회귀한 몇십 년의 과정은 어쩌면 마땅한 것이었다.

작가는 꿈에서 유년기의 한옥을 반복적으로 마주했다고 한다. 그가 서울에서 살던 집은 서양식 못질이나 접착 대신 나무를 짜맞춰 지은 전통적 건물이었다. 특별한 손상 없이 한옥을 해체했다가 다시 조립한다는 의미의 ‘집을 걷는다(거둔다)’는 표현은 이번 개인전의 제목으로 재탄생했다. 이러한 전통 목수들의 언어는 곧이어 작가의 태도이자 관객의 행위로 전환된다. 서도호가 집을 걷듯 기억을 더듬어 조형적 실천을 해나갈 때, 방문객 또한 그 안을 거닐며 내면에 축적된 시공간을 한 겹씩 풀어낸다. 기어이 지어진 것은 쉽게 없어지지 않는다. 설령 해체되더라도 보존되며, 망각된 후에도 어떤 방식으로든 간직된다. 이 점에 착안해 시작된 서도호의 공간 실험은 경험과 관계, 감각과 재현 사이를 쉼 없이 오간다.

이동하는 집

한 사람이 어딘가로 향할 때, 그의 정체성과 기억은 수만 가지의 층위로 해체되어 모든 곳을 부유한다. 항상 존재하면서도 어디에도 속하지 않는 서도호의 집은 그 유동성의 형상이었다. 전시 초입에 연달아 등장하는 종이 위 자수 작업은 ‘움직이는’ 집의 이미지를 통해 긴밀하게 엮여 있다. 2010년 완성된 〈My Homes〉는 이러한 탐구를 장난스럽게 드러낸 실 드로잉 작업 중 하나다. 한 장의 종이 위에 펼쳐진 수십 개의 집은 각기 다른 자세를 취하고 있는데, 이들은 모두 이동 가능성을 내포하는 모티프로 작동한다. 다리가 달린 어떤 집은 뛰어다니고, 또 다른 집은 낙하산이나 날개에 매달린 채 어딘가로 날아갈 채비를 한다. 몇몇은 스스로 함선이 되어 오대양을 가로지르기에 이른다. 작업의 중앙부에 연달아 새겨진 도시의 이름은 과거 작가가 거쳐온 장소를 명시적으로 드러내지만, 이들은 특정 도시를 가리키는 지시체라기보다 기억 속 자그마한 편린이 글자로 환원된 결과에 더 가깝다. 걷는 집, 비행하는 집, 착륙하는 집의 행렬은 그렇게 이어진 끝에 하나이지만 하나가 아닌 집이 된다.

2019년 작 〈Haunting House〉에도 유사한 이미지가 등장한다. 형형색색의 실선과 함께 공중을 떠다니는 한옥은 공간으로부터 방금 빠져나온 듯한 한 인물을 조용히 따라간다. 작가는 더 이상 거주하지 않는 과거의 집이 여전히 망령처럼 자신을 따라다니는 것을 인지하고 있었던 셈이다. 살아 있는 것도, 죽어 있는 것도 아닌 문턱 위의 존재는 그를 부르는 목소리가 있다면 늘 다시 돌아와 눈앞에 등장한다.2 그렇기에 이동과 정지 상태, 더 나아가 이주와 정주 사이에 놓인 집은 내밀한 정서적 구조체이자 아로새겨둔 기억의 현전이다. 집 안팎으로 빽빽하게 엮인 선에는 시간의 밀도와 존재의 무게가 깊이 잠들어 있다. 이제, 몸이 기억하는 집과 집이 기억하는 몸은 언제든 끊어질 수 있는 긴장감 속에서 서로에게 의지하며 다음 장소를 향해 나아간다.

서도호 〈Staircase〉 젤라틴 티슈, 종이에 자수 383×256×10cm 2016

중첩되는 집

〈Staircase〉(2016)는 실 드로잉과 마찬가지로 비교적 덜 조명받은 작품 중 하나다. 서도호의 작업에서 계단은 테이트모던이 소장 중인〈Staircase-Ⅲ〉(2010)를 비롯해 보통 대형 설치 작품으로 구현되곤 했다. 반면, 이번 개인전에서 선보인 붉은 계단은 젖은 종이 위에 젤라틴을 함유한 3차원의 다른 종이 모형을 녹여 만든 2차원의 결과물이다. 평면 위에 얇게 응축된 입체 형태는 종이의 결을 따라 섬세한 궤적을 남겼다. 과거 거주했던 공간의 단면을 이동 가능한 설치물로 만들고, 그것을 휴대할 수 있는 재료로 재해석한 실천이 여기에서는 차원의 전환으로 표현된다. 위아래로 오르내리는 계단의 공간 감각은 접히고 펼쳐지는 행위를 통해 시간의 미끄럼틀을 타듯 층층이 쌓인다.

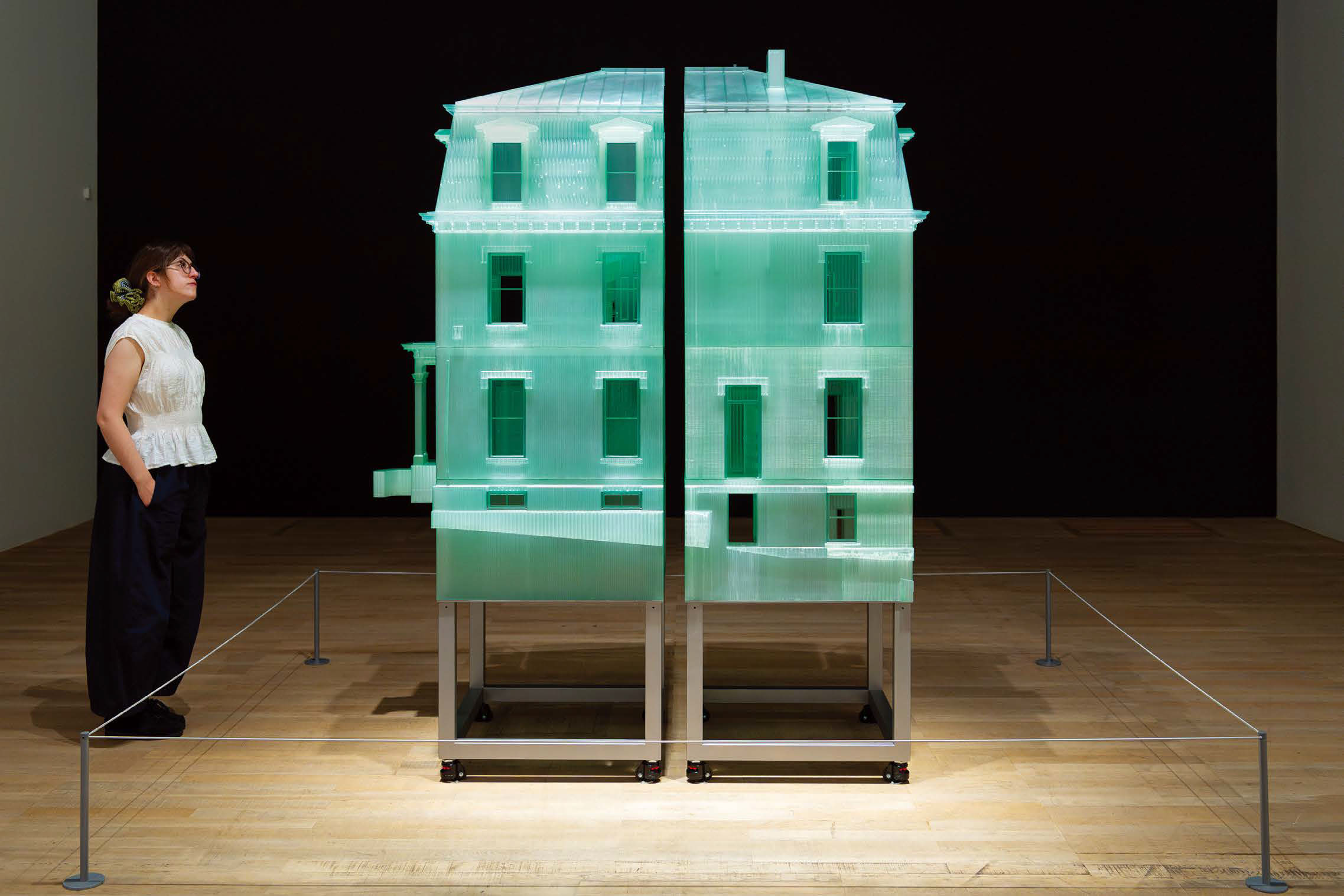

서도호 〈Home Within Home (1/9 Scale)〉레진 2025

《더 제네시스 익스비션: 서도호: Walk the House》 테이트모던 설치 전경 2025

사진: Tate (Jai Monaghan)

제공: 작가, 리만머핀, 빅토리아미로 © Do Ho Suh

중첩된 형상은 신작에서도 이어진다. 〈Home Within Home (1/9 Scale)〉(2025)은 2012년 리움미술관에서 개최된 서도호 개인전 《집 속의 집》과 국립현대미술관 서울관의 첫 번째 한진해운 박스 프로젝트였던 〈집 속의 집 속의 집 속의 집 속의 집〉(2013)을 상기시킨다. 작가는 서울의 한옥을 1:9 비율로 재현하고, 이를 미국 유학 시절 초기에 거주했던 프로비던스의 아파트 건물 모형에 삽입한다. 3D 스캔을 통해 두 건물을 병합한 뒤 그 내부를 레진으로 반투명하게 드러냄으로써, 서도호는 공존과 협상의 건축적 상황을 구축한다. 그의 꿈속에서 한옥은 태평양을 건너와 낙하산을 매단 채 추락하고, 작가가 당시 머무르던 공간과 충돌하곤 했다. 그렇다면 ‘집 속의 집’은 건물 내부에 침투해 이식된 씨앗인가, 혹은 그 안에서 일찍이 발아한 정체성의 잔류물인가? 각 장소에서의 서사는 서로를 관통하며 언제나 엇갈린 벽으로 맞물리지만, 이질적 기억의 틈새는 끝끝내 느슨하게나마 수렴된다.

밀착하는 집

〈Rubbing/Loving〉 시리즈에서 서도호는 탁본이라는 촉지적 작업 과정을 통해 장소의 표면을 되짚고, 그 내부의 기억을 종이에 고스란히 각인한다. 영어 ‘R’과 ‘L’을 표기할 때 쓰이는 한국어의 ‘ㄹ’ 발음은 작품 제목의 러빙(rubbing; 문지르기)과 러빙(loving; 사랑하기)에서 포개어진다. 이와 같은 발음의 유사성은 행위와 정서를 나란히 병렬시킨다. 작가의 손끝이 벽과 기둥의 질감을 따라 움직일 때,〈Rubbing/Loving: Seoul Home〉(2013~2022)은 신체적 감각을 동반한 재현으로 나아간다. 서도호는 유년 시절의 한옥 외벽을 닥종이로 덮어 그 위를 흑연으로 문지르고, 종이가 습기, 햇빛, 먼지 등을 충분히 머금을 수 있도록 9개월간 그대로 남겨두었다. 이는 정서적 애착을 체화하는 몸짓이자, 잊힌 장소를 다시 호흡하게 만드는 행위였다.

한편 〈Rubbing/Loving: Company Housing of Gwangju Theater〉(2012)는 국가적 망각 속에 가라앉은 집단 기억을 다시 불러오려는 시도였다. 이는 1980년 민주화운동 이후 남겨진 광주극장 관사 내부의 벽면을 종이로 감싸고, 안대를 쓴 채 문질러 만든 작업이다. 이러한 신체적 수행이 던지는 질문은 우리가 무엇을 보고, 무엇을 보지 않았는지에 관한 것이었다. 특히 작가의 팀원 모두가 놓치고 지나간 한 모퉁이는 일종의 침묵으로 공동의 상실을 기록하는 서사 장치가 되었다. 미처 회상할 수 없었던 공간은, 오히려 결락을 통해 의도적으로 지워진 역사에 개입하는 듯하다. 본래 3차원으로 구성되었던 해당 작품은 이번 전시에서 평평하게 펼쳐져 지도와 도면 사이의 미묘한 구조로 제시된다. 사회학자 에이버리 고든(Avery Gordon)이 주창했듯이, 오래전 부정되었던 유령들은 보이지 않는 얼굴로 현재에 호출되어 “사회적 형상”으로서 자리한다.3 침묵의 이미지는 쉬이 재현되지 않지만, 남겨진 빈자리에서 그림자를 기다랗게 드리운다.

서도호 〈Perfect Home: London, Horsham, New York, Berlin, Providence, Seoul〉

폴리에스터 원단, 스테인레스 스틸 455×575×1237cm 2024 제네시스 지원으로 제작됨

《더 제네시스 익스비션: 서도호: Walk the House》 테이트모던 전시 전경 2025

사진: Tate (Jai Monaghan)

제공: 작가, 리만머핀, 빅토리아미로 © Do Ho Suh

배회하는 집

어떤 공간은 그 안을 걸어야만 볼 수 있다. 들어서야만 작동하고, 걸어야만 살아난다. 전시장 중앙에 놓인 색색의 대형 설치 작업이 그러하다. 〈Nest/s〉(2024)는 서도호가 그간 머물렀던 방의 구조를 모아 살갗처럼 얇은 폴리에스터 직물로 엮어낸 통로다. 작가의 작업에서 오랫동안 반복된 전통적 직물 제작 기법은 여기에서도 흐릿하게 어른거리는 공간을 빚어낸다. 관객이 이곳을 통과할 때, 안과 밖의 경계는 벽 자체가 아니라 그 너머에서 스며드는 공기와 빛으로 축조된다. 각각의 구성 요소는 서로 다른 색과 틀로 조립되어 하나의 긴 형상을 이루는데, 이때 몸은 과거와 현재가 덧입혀진 집을 배회하며 일시적으로 정지되었던 건축물을 활성화한다.

〈Perfect Home: London, Horsham, New York, Berlin, Providence, Seoul〉(2024 ) 역시 관객의 동선을 미세하게 유도하며 걸음과 시선이 얽힌 흐름을 만든다. 작품의 외부 자체는 현재 서도호가 거주 중인 런던 집의 내부를 1:1 비율로 본뜬 것이지만, 그 안에는 작가의 가족이 그동안 거쳐온 집들의 흔적이 한데 모여 있다. 조명 스위치, 개수대, 문고리 등 일상생활 속 장치의 모형은 실제로 사용된 위치와 높이에 맞추어 곳곳에 배치되어 있다. 특히, 각 형태는 도시별로 지정된 색상 지표를 따른다. 하나의 색은 하나의 도시를 지시하는데, 이로써 작품은 단순한 분류나 정보 전달을 넘어서는 촉각적 아카이브로 거듭난다. 끊임없이 가족의 손을 거쳤을 사물들은 서로 다른 시공간이 휘몰아친 공간에 차분히 내려앉는다. 이처럼 ‘살던’ 집을 ‘지나가는’ 관객은 걷고, 멈췄다가, 되짚으며 과거를 탐색해 간다. 손끝이 남긴 시간은 발걸음과 더불어 느리게 독해된다.

서도호〈Nest/s〉폴리에스터 원단, 스테인레스 스틸 410.1×375.4×2148.7cm 2024

사진: Jeon Taeg Su

제공: 작가, 리만머핀, 빅토리아미로 © Do Ho Suh

집을 나서며

지난해 아트선재센터 개인전 《서도호: 스페큘레이션스》에서도 선보인 바 있는 〈Perfect Home S.O.S(Smallest Occupiable Shelter)〉(2024 )는 전시 제목만큼이나 사변적(speculative)이다. 전시장 출구 근처에 매달린 주홍색 구명복은 작가가 코오롱스포츠와 협업해 만든, 입고 나면 곧장 은신처가 되는 하나의 집이다. 한 벌의 옷으로 접히는 이 프로토타입은 일견 거주의 개념에서 멀어진 듯 보이나, 실은 가장 축약된 형태의 집에 대해 질문을 던진다. 해당 회사가 실제로 극지 탐사용 특수복을 제작해 왔다는 것을 고려하면, 서도호가 추적하던 완벽한 집이란 오히려 극한의 조건 아래 발명되어야 하는 역설적 관념처럼 다가온다. 작가가 진행해 온 ‘살아낸 장소’에 관한 탐구는 이 작은 구조에서 더욱 유효하다. 가장 사적인 보호막이자 대피소인 집은, 세계와의 접촉면을 최소화하면서도 관계망을 확장해 나가는 껍질이 된다. 우화(寓話)처럼 보이는 서도호의 스토리텔링은 애벌레가 번데기를 거쳐 날아오르는 우화(羽化)의 과정에 더 가까울지도 모른다.

전시는 그가 지나온 수많은 도시, 언어, 기억, 경계를 하나의 점으로 호출한다. 가스통 바슐라르(Gaston Bachelard)가 『공간의 시학』(2014)에서 해석한 집은 몽상을 지키고, 꿈꾸는 이를 보호하는 동시에 그가 평화 속에서 꿈꿀 수 있도록 하는 장소였다. 몽상가로서 서도호 또한 극도로 축소된 프레임을 통해, 피부처럼 얇은 건축물을 통해, 그리고 신체를 동반하는 이동의 건축을 통해 집을 사유해 왔다. 도시에서 도시로, 대륙에서 대륙으로 옮겨 다니며 그는 살던 집을 해체했고, 지나가는 집을 새로이 발견했다. 이 과정에서의 목표는 진정한 집을 찾아 헤매는 것이라기보다, ‘머무르기’의 방식을 고민하고 그 상상의 온도를 공간에 입히는 것이었다. 천과 실, 종이를 든 작가는 마지막 질문을 꿰매어 둔다. 우리는 언제, 어디에, 어떻게 비로소 당도하는가? 꿈에서 깨어난 그는 오늘도 집을 나서며, 세계를 건넌다.

*본 원고는 (재)예술경영지원센터 ‘2025 한국미술 비평지원’으로 진행하는 특별 기고이다.

1 Emanuele Coccia Philosophy of the Home: Domestic Space and Happiness Penguin Books 2024 p.5

2 Jacques Derrida Specters of Marx Routledge 2006 p.11

3 Avery F. Gordon Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination University of Minnesota Press 1997

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지