동시대 미술의 생존 경향:

무너지는 회화의 역설과 유령을 좇는 비평

오정은 미술비평

Special Feature

비평가와 기획자가 이 시대 회화를 바라보는 4개의 논점을 제시한다. 기혜경은 1980년대 추상과 민중미술의 이원 구조 속에서 자리 잡지 못한 형상미술의 흐름을 짚으며 현재 나타나는 확장된 형상의 가능성에 주목한다. 임근준은 물질의 행위주체성을 탐구하며 자율적이고 능동적인 존재로서의 회화를 역설하고, 오정은은 회화의 생존 전략으로 자아, 풍경, 괴물, 추상 등의 핵심 키워드를 제시한다. 마지막으로 신지현은 동시대 미술 안에서 회화는 하나의 언어로서 발언하는 매체가 되었음을 강조한다.

동시대 미술의 생존 경향:

무너지는 회화의 역설과 유령을 좇는 비평

오정은 미술비평

그것은 동굴에서 시작됐다는 설이 있다. 암흑에 비친 빛과 그림자 속에서 모방을 좇았던 욕망이 그를 만든 기원이 되었다고. 자연의 질서 위에 그어진 인위적인 선, 의미가 심어진 형상이 쌓여 그는 태어났다. 언어는 아니되 표상으로 말하며, 목격한 바를 조형으로 축조하는 존재방식. ‘회화’라는 부름은 그런 이미지를 일컫는 알맞은 이름이 되었다. 회화는 여러 도상에 깊은 이야기를 담아냈고, 현실의 외양을 환영처럼 그럴듯하게 재현하게도 되었다. 그러던 어느 날, 회화는 죽어버렸다. 평면의 한계 속에 틀어박혀 납작하게 그려진 물질로 잔존하는 것이 그 죽은 것의 마지막 유작이었다. 하지만 회화는 죽음을 통해 다시 살아갈 수 있었다. 이데아의 그림자로 머물렀던 자신을 역사화하고, 물질적 실재로 사는 것이 그에게 부활이었기 때문이다.

그러나 한 세기를 지나, 회화는 또 한 번 죽음의 문턱 앞에 서 있다. 새로운 혁명적 위세가 그가 머물던 세계를 헤집고 무너뜨린다. 가상현실이 회화 고유의 물리적 몸을 침범하는 ‘그림자 역전’이 일어난다. 회화가 품었던 이미지는 더 이상 동굴 안에 머무르지 않는다. 미술사가 데이비드 조슬릿의 견해처럼, 이미지는 무엇을 담는가가 아닌, 어떻게 재구성되어 어떤 연결을 이루는지가 중요해졌다.1 클레어 비숍의 관측을 더하자면, 스마트폰과 SNS는 화이트큐브와 블랙박스로 대변되던 예술의 기존 구획마저 허문다.2 벽이 허물어진 혼성의 지대에서 회화는 떠돌며 위태롭다. 그러나 이번에도, 회화는 상실을 딛고 걸어간다. 지금의 회화는 죽음의 경계에서 길어져 나온 이미지다. “시간은 징후를 해방시킨다. 그리고 그 속에 유령을 풀어놓는다.”3 디디-위베르만에 따르면 이미지에는 응축된 문화는 물론, 잊힌 기억과 은폐된 진실이 스며있다. 그것은 완전히 소멸되지 않고 징후처럼 시간 속에 잔존하며, 그 안에 응고된 파토스(pathos)와 함께 역사 속에서 산발적으로 재등장한다.4 회화는 파토스가 형상화된 장면, 곧 감정이 굳은 형태로 남아있는 장일 수 있다. 거기 있는 상들은 과거의 시간 조각들을 붙들고, 감각과 기억을 불러들이며 다시 현재로 떠오른다. 그렇다면 긴 역사를 통과한 회화는 자신을 살림으로써 끝내 무엇을 남기는 중일까? 살아남은 회화가 자신의 화면에 띄우는 이미지는 우리에게 어떤 정동을 갖게 하는가?

필자는 언젠가 비 오는 고속도로를 달리는 차 안에서 창밖을 보며 미술과 비평의 관계를 떠올린 적이 있다. 움직이는 차량 속도에 맞춰 변해가는 먼 곳 경치와 그보다 천천히 유리에 맺혔다 떨어지는 빗방울 모양을 바라보았다. 창밖의 이미지가 미술의 크고 작은 현상이라면, 창의 안쪽에는 그와 거리를 두고 바라보며 사유하는 비평가의 입장이 있다.5 사라짐 속에도 저만의 이미지를 만들어 생존하는 회화 그리고 그것을 목도하고 언어로 감지하는 비평의 상태를 거기에 견주어본다.

최근 회화 전시의 경향은 전통의 귀환을 반기며 현대적 감각을 드러내려는 데 주안을 두고 있다. 이들은 매체의 유효성을 질문하며, 변화한 시각상의 단면을 붙잡고, 세대론과 결부되는 방식으로 미술현장에 광범위하게 자리한다. 아쉬운 것은 나름대로 회화의 동시대적 의미를 탐색하면서도, 확정을 유예한 채 다양성을 나열하는 데 그쳐 담론이 구체화되지 못하고 지체되어 왔다는 점이다. 포스트-개념 회화(post-conceptual painting), 신경증적 리얼리즘(neurotic realism)과 같은 틀이 제시되기도 했지만,6 이론적 구성에는 여전히 일정한 공백이 남아있다. 이 글은 그 빈틈에 언어를 더해 살을 붙여보는 것이다. 요즘 회화에 드러나는 이미지를 주제 키워드로 분류하고, 국내 회화작가들의 작업을 예로 들어 특징을 살펴보고자 한다.

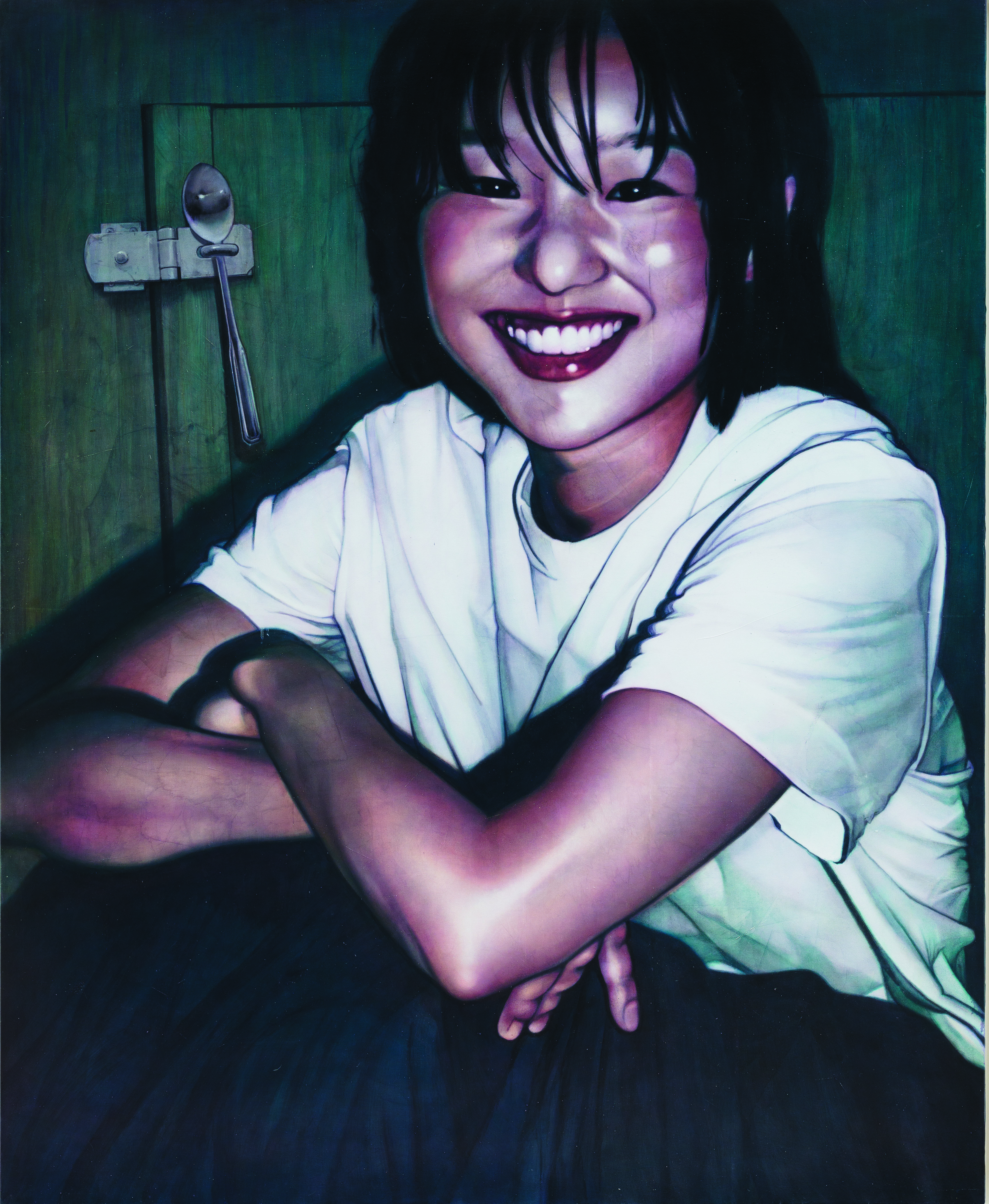

이목하〈눈물의 표면 장력 07〉면에 유채 194×157.5cm 2024

사진: OnArt 제공: 제이슨함

이세준〈너를 떠올린 모든 순간들〉 리넨에 아크릴릭, 유채, 형광안료 291×291cm 2024

불안한 자아

이제 관람자는 하나의 이미지 앞에 오래 머물지 않는다. 깊은 주의력보다는 양과 속도에 기반한 분산적 관심이 작동한다.7 감각은 단속적이고 불분명하다. 완결된 전체가 아니라 부분과 부분으로 공명한다. 떨어진 파편은 내면에 감춰졌던 고통과 소수의 비정상성을 낱개로 모은다. 또렷하지 않지만 지워지지도 않는 기억이 화가의 붓을 불러낸다. 양유연, 정이지의 회화에서 포착되는 텅 빈 표정의 얼굴, 강철규, 김진희가 그리는 모호하고도 멜랑콜리한 몸, 윤미류, 이목하의 카메라 심도 너머 기시감 드는 인물, 김민희, 임창곤의 손상된 피부와 분열된 신체는 시대의 불안한 자아를 비춘다.

이탈한 풍경

감정적 잔여가 어려있는 이미지는 계속해서 정동을 일으킨다. 잔존한 회화는 자신의 표면을 매만지고 재배열하지만 순서는 뒤엉켜버린다. 시간에 관한 위베르만의 비유를 빌리자면, 불연속적 해안에 들이치는 파도와 같은 것이다.8 김혜원, 임노식, 전병구가 일상에서 그리는 의외의 풍경은 공허할 정도로 무언가 누락됐거나 왜곡된 응시가 담긴다. 범진용, 이성경이 묘사하는 자연은 무성하지만 스산하고, 신준민, 이현우의 도시는 밝지만 허전하다. 노상호, 이재석의 회화에는 가상과 현실이 중첩된 미지의 시공과 묘연한 도상이 부유하며, 이세준의 이미지는 너무 과도해서 알 수 없는 상황과 더불어 환각으로 싸여 있다. 조효리 또한 세계에서 떨어져 나온 현기증 나는 화면을 물감으로 터치한다.

김민영〈Unwelcome Guest〉캔버스에 유채 120×90cm 2023

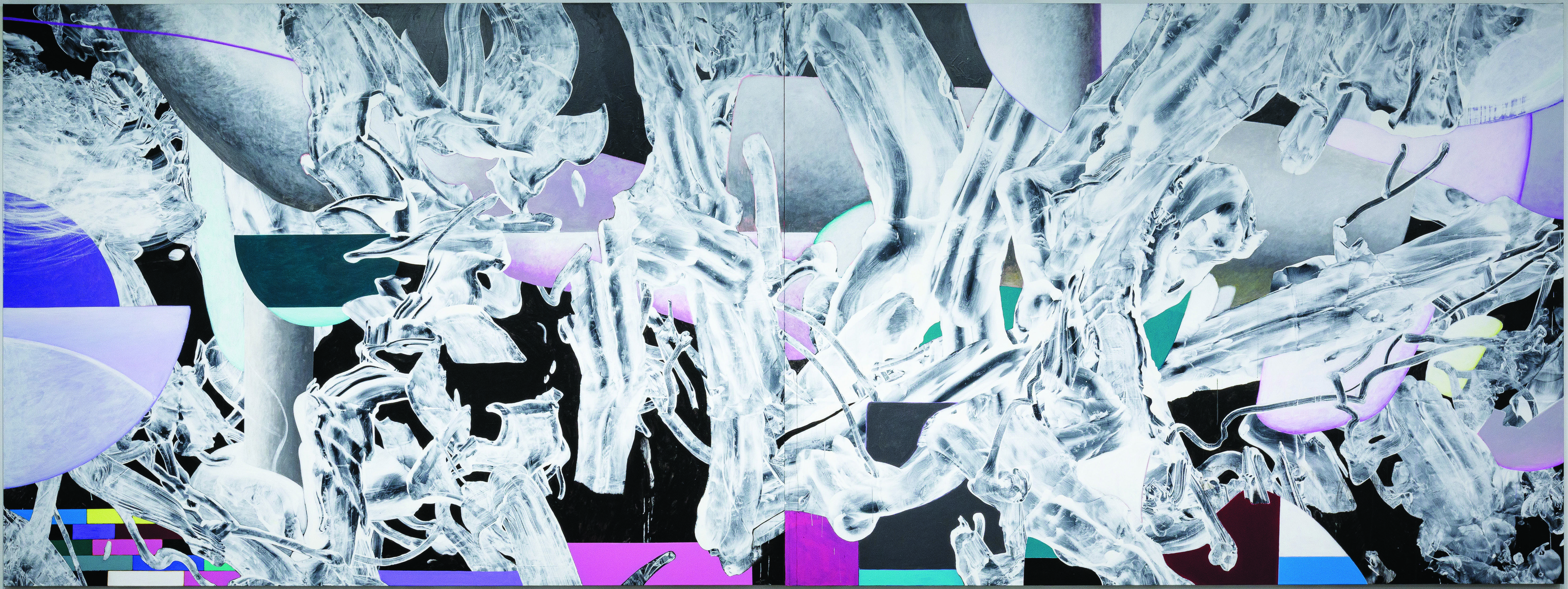

김경한 〈역전되는 시간〉 캔버스에 아크릴릭 249×667cm 2024

외로운 괴물과 어린아이

회화는 여전히 살아 있다. 그러나 그것은 견고한 중심을 지키며 살아 있는 것이 아니라, 무너짐과 분열, 지움과 회피 속에서 생을 모색하는 것이다. 이 생존은 미래 전망을 제시하기보다 부서진 잔해와 감각의 여운 위에 놓여 있을 따름이다. 어쩌면 지금 회화의 실천은 초현실주의의 상상에 기댄다고 볼 수 있겠다. 남진우, 왕선정, 장종완, 장파, 정수정은 신화와 SF, 꿈과 트라우마, 클리셰 따위가 투영된 이종의 생명체이자 괴물 같은 아이콘을 만든다. 박웅규, 이근민, 이승현, 조한나는 예술에 내재하는 병리적 반복성과 도착적 해부 기질을 드러내 비체(abject)와 같이 쓴다. 어린아이로 돌아간 작가들도 있다. 한 논의에서는 새 시대 예술가가 잠재된 의식을 깨우기 위해 초현실 영역인 유년기 환상을 소환한다고 분석하며, 여기에는 유머와 재치가 주요하게 작동하고 때로는 우울함의 기미도 드러난다고 언급한다.9 추억 속 장난감 등의 사물을 꺼내 물활론적 시선으로 대하는 김시안, 최지원, 초자연적 상징을 넣어 동화적 세계관으로 일화를 풀어가는 김민영, 김허앵, 심성훈, 최모민, 자유롭고 비밀스러운 낙서 기호를 겸하는 안료 안에서 숨바꼭질하는 박경률, 민, 채온을 이 범주에 넣을 수 있겠다.

자취로서의 추상

불확실한 정서와 유동하는 몸은 현실-비현실의 접경에서 살아가는 이미지 윤리에 들어맞는다. 다만 이미 비재현적이고 해체적이던 추상은 동시대성을 새롭게 획득하기 어려운 입장을 맞았다. 이에 추상이 취하는 미학적 전략은 지워진 흔적을 남기는 것이다. 유리, 홍세진이 구체성을 흐리고 캔버스에 가미하는 추상이 이와 유사하다. 다음으로 실체 없이 자국과 현상만 남아 레이어의 표층으로 표현되는 김경한, 최윤희, 황원해의 작업을 예시할 수 있겠다. 이들 회화는 편집을 거친 그래픽 화면의 잔상을 연상케 한다. 김세은, 배혜윰, 안상훈, 정현두가 남기는 촉각적 얼룩과 운동성은 혼재된 시간을 감당하며 추상의 여력을 지원한다. 회화는 끝나지 않기 위해 스스로를 망가뜨리는 중이다. 소실된 감각과 비애로 지금 마주한 세계를 대한다. 흩어진 파편과 상처 난 몸은 데이터와 글리치로 빠르게 변용되고, 의도와 이야기는 미처 따라가지 못한 여백이 되었다. 나는 다시, 달리는 차 안에서 본 빗물 맺힌 유리창을 생각한다. 사라지는 풍경과 말 없는 이미지가 거기 남아있다. 나는 언어를 건네 그 유령을 붙들어 보려 한다. 회화와 비평이 지금을 함께 살아갈 수 있도록.

1 David Joselit After Art Princeton: Princeton University Press 2012 p.56

2 Claire Bishop Disordered Attention: How We Look at Art and Performance Today London: Verso 2024 pp.77~78 클레어 비숍은 화이트큐브와 블랙박스 사이의 경계가 허물어진 현상, 즉 이미지와 퍼포먼스, 작품과 관람자, 실재와 가상의 구분이 모호해지고 중첩된 회색 지대의 출현을 ‘그레이존(gray zone)’이라는 비유를 들어 설명한다

3 조르주 디디-위베르만 지음 김병선 옮김 『잔존하는 이미지: 바르부르크의 미술사와 유령의 시간』 새물결 2022 p.153

4 위의 책 내용. 위베르만은 역사 속에 잔존하는 이미지가 과거의 고통과 감정을 어떻게 형상화하고 다시 살아나게 하는지를 설명한다. 여기서 파토스는 단순한 감정이 아니라, 시간을 건너 재현되는 정동적 형식이자 증언의 흔적으로 이해된다

5 이에 대해서는 본인의 지난 글에 서술했다. 오정은「미술비평, 너무 슬퍼서 아무 말도 할 수 없어ㅠㅠ」『크리틱-칼』(2020.8.10) www.critical.org/?p=5978

6 Ben Lewi, Serena Davies 재인용: 전영백 「회화의 귀환: 오늘날, 그림은 무엇을 원하는가?」 『그림/그림자』 전시도록 플라토 2015 pp.133~134

7 Claire Bishop 앞의 책 p.116

8 디디-위베르만 앞의 책 p.189

9 Larissa Kikol “Pimp My Toys” KUNSTFORUM International Vol.302 2025 p.154

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지