코라크릿 아룬나논차이

Korakrit Arunanondchai

그는 그들을 유령으로 만든다

He Ghosts Them Around

Artist

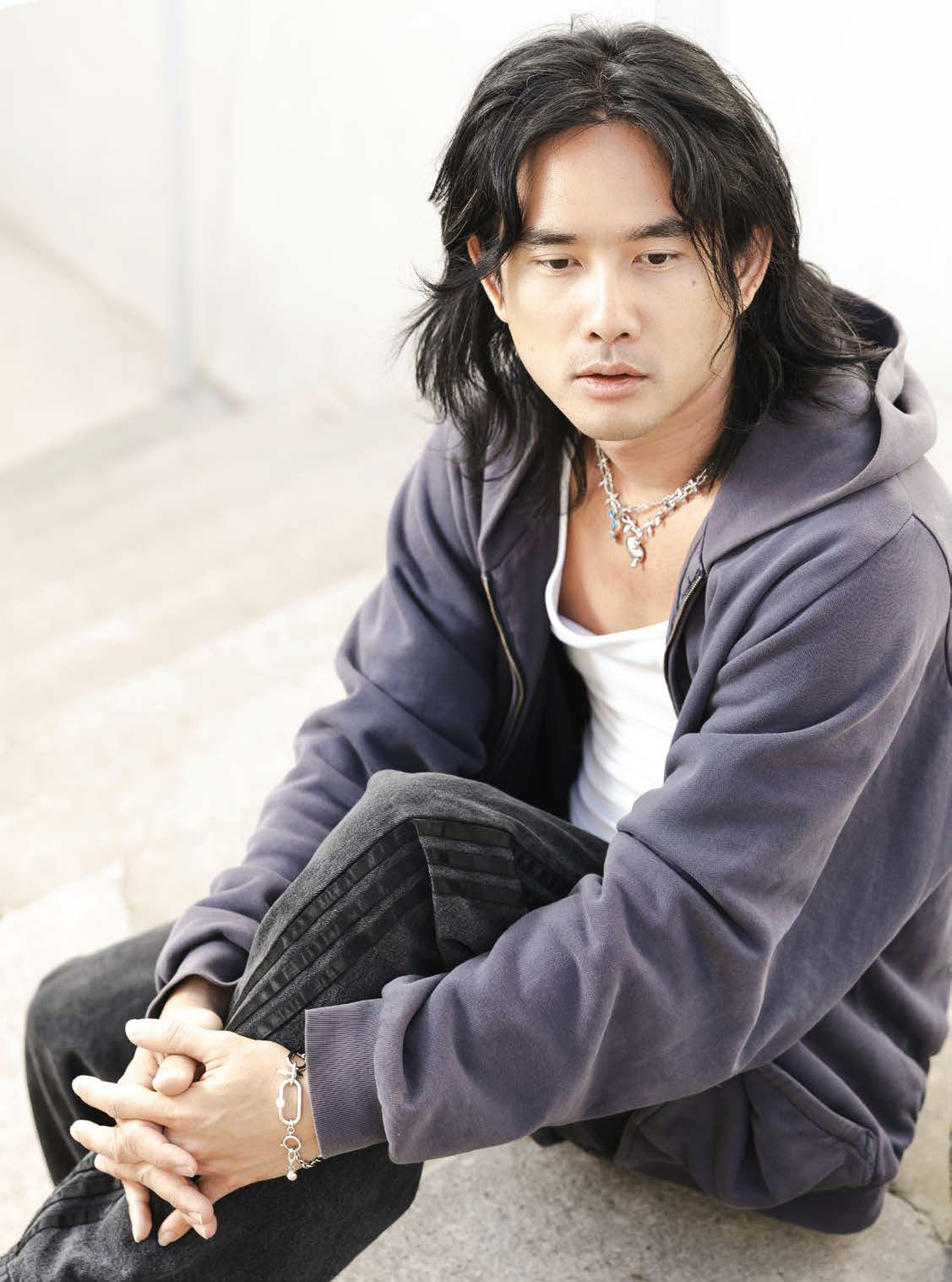

코라크릿 아룬나논차이/ 1986년 태국 방콕 출생. 미국 로드아일랜드디자인스쿨 순수미술 학사, 컬럼비아대 석사 졸업. MoMA PS1의 《2012–2555》(2014)를 시작으로 취리히 미그로현대미술관, 포르투 세랄브스 미술관, 방콕 쿤스트할레 등에서 개인전을 가졌다. 국내에서는 국제갤러리의 《Image, Symbol, Prayer》(2022), 아트선재센터의 《Songs for Dying /Songs for Living》(2022)을 개최한 바 있다. 이외 팔레드도쿄, 서펜타인갤러리 등 주요 기관 전시 및 베니스비엔날레(2019), 휘트니비엔날레(2019), 광주비엔날레(2021) 등에 참여했다. 그의 작품은 휘트니미술관, 퐁피두센터, 테이트모던, 루벨미술관 등에 소장되어 있다. 사진: Vincent Arbelet

그는 그들을 유령으로 만든다 He Ghosts Them Around

번역 김소정

코라크릿 아룬나논차이의 개인전 《The Blood of the Earth》(5.16~2026.5.24)가 열리는 르콩소르시움은 프랑스 부르고뉴에 위치해 있다. 이 지역은 무속신앙을 배척하면서도, 자연과 우주의 순환을 따르는 바이오다이내믹 농법을 차용한 포도 재배 의식이 풍부하게 전해지는 곳이다. 이는 데카르트 이전의 세계관에서 크게 벗어나지 않는 모습이기도 하다.

이번 전시에서 오렌지색 안개로 물든 디스토피아적 환경을 연출하는 그의 작품은 기도문이나 네오고딕 서체, 음향을 통해 마치 저주문과 같은 어두운 어휘로 구축된다. 그는 공상과학 키치의 영역에서 태국 출신 거물 작가들-티라바니자, 위라세타쿨, 더 나아가 라완차이쿨까지-의 영향력을 탈피해 독자적인 세계를 만들어냈다. 르콩소르시움의 김승덕 공동디렉터와 프랑크 고트로(Franck Gautherot) 창립자 및 공동디렉터가 함께 인터뷰를 진행했다.

이번 르콩소르시움 전시에 출품된 〈대지의 피(The Blood of the Earth)〉는 대지가 흡수하는 피가 붉은색이 아니라 검은색에 더 가깝다는 느낌을 준다. 색이 상징과 서사를 어떻게 담을 수 있다고 생각하는가?

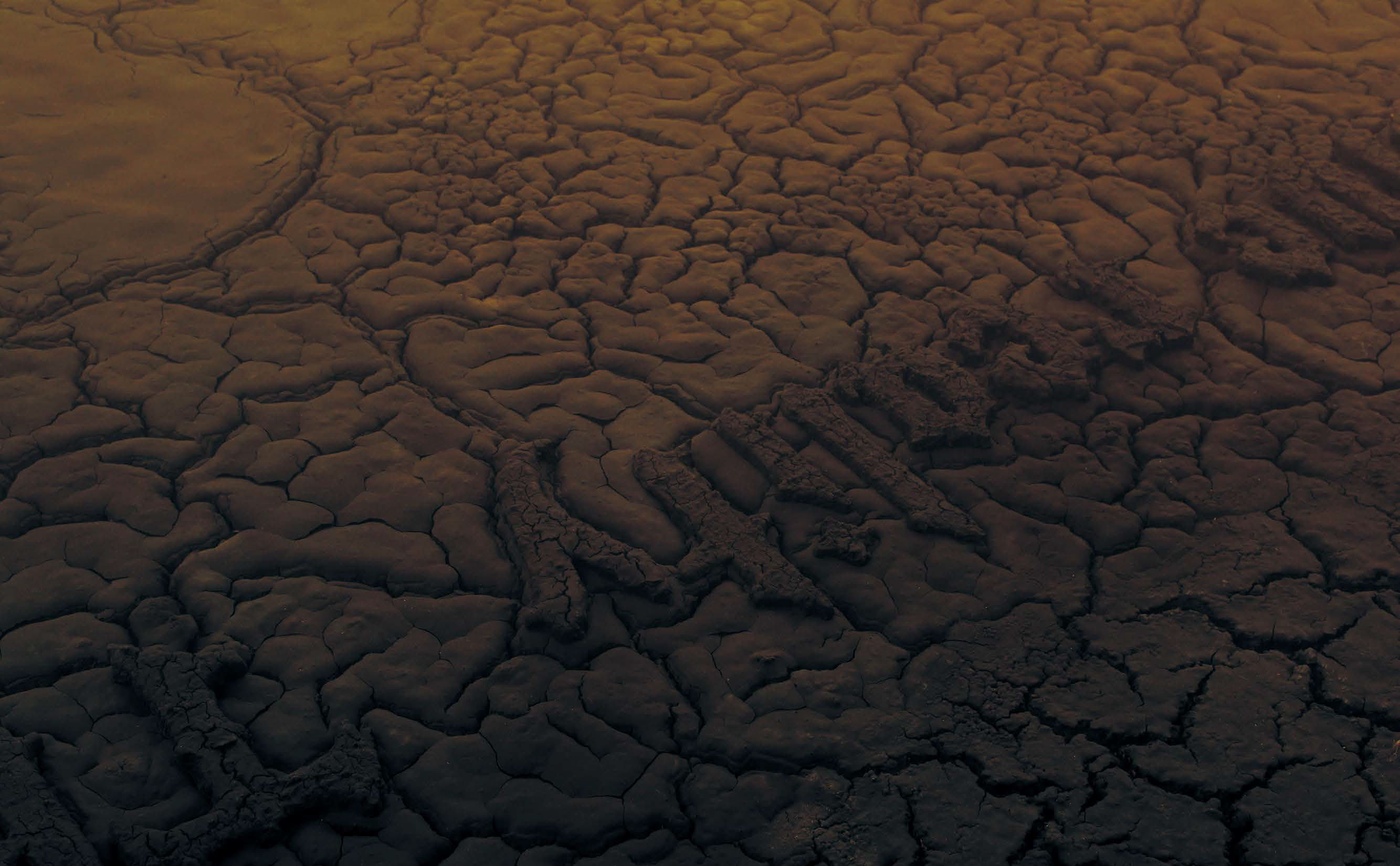

나는 항상 불이라는 개념을 작업의 과정이자 주제로 삼아왔다. 〈대지의 피〉(2023)에서는 방콕에 있는 타이 왓타나파니치 건물에서 수집한 재(ash)를 주재료로 사용했다. 이 건물은 교과서를 찍어내던 인쇄소였는데 어느 날 큰 화재로 문을 닫게 됐다. 나는 이 재가 죽거나 살아있는 상태가 아닌, 휴면기에 있는 불사조의 몸을 상징한다고 상상했다. 나는 이 작품을 ‘무대’라고 부르는데, 작품은 내가 관람객을 초청하여 모일 수 있는 빈 공간과도 같기 때문이다. 무대 가장자리를 따라 흐르는 기도문 텍스트는 대본이 되고, 무대에 모인 사람들의 몸은 그릇(vessels)이 되어 내면에서 타오르는 영적인 에너지를 수행하는 존재들이 되는 것이다. 나에게 〈대지의 피〉는 이러한 그릇 자체로, 생명을 운반하는 동시에 삶을 지탱하거나 혹은 고갈시키기도 하는 불꽃을 지니고 있다. 인간의 육체는 시간을 나르고 시간은 서사에 의미를 부여한다. 시간과 제의(ritual)는 서사를 영화처럼 변화시킨다. 그래서 나는 이 작품이 무대이자 영화, 이미지가 없는 회화라고 늘 말한다.

〈대지의 피〉 2023 《대지의 피》 르콩소르시움 전시 전경 2025 © Consortium Museum

사진: Rebecca Fanuele

일반적인 시각에서 작품을 분석한다면, 당신은 퍼포먼스 설치를 비롯해 3차원의 공간, 벽에 그린 평면 회화, 비디오 화면을 통해 몰입적인 스펙터클을 만드는 등 다양한 매체를 사용하며 다학제적인 예술가로 출발했다. 다루고자 하는 서사에 부합하는 전략적 선택인가?

다양한 매체와 매체를 다루는 방식은 각각 다른 시간의 흐름에 작용할 수 있다고 생각한다. 서로 다른 심리적 에너지에 접근할 수도 있다. 어떤 매체를 선택하든 결국 형식의 문제다. 내가 다루는 재료들은 이미 세상에 실제로 존재하는 물질 예를 들어 표면에 칠해진 페인트나 촬영된 영상이기 때문이다. 다만 애초에 매체를 다룰 때 나는 매체의 역사와 그것에 접근할 수 있는 다양한 심리적 기제에 대해 더 많이 고민한다.

2000년대 초 대학 시절 음악 공연을 위한 설치 작업을 한 것이 출발점이었다. 뉴욕으로 이주한 후에는 작업의 중심이 회화, 그중에서도 디지털 공간을 그리는 회화로 옮겨갔다. 비디오와 무빙 이미지 작업은 DSLR 카메라가 상용화되어 가격이 저렴해졌을 때 시작할 수 있었다. 촬영을 위해 만드는 공간은 영화 세트보다는 설치에 더 가까운 것 같다. 비디오 편집도 모두 직접 하는데 영화보다는 훨씬 더 회화적인 충동을 따르는 느낌이다. 나는 늘 “편집하면서 대본을 쓰고, 편집할 때는 감정을 중요시한다”고 말한다. 영상 편집에 오랜 시간이 걸리는 이유다. 편집이 점점 더 회화처럼 되어 가는 동시에, 나의 회화 역시 점점 더 영상처럼 되어 간다고 생각한다. 〈History Paintings〉(2012)에서, 페인팅 된 데님은 무대이자 불꽃이 춤추고 소멸하는 연료가 된다. 이 모든 과정은 마치 사건의 스톱모션 비디오처럼 신의 시점(god’s point of view)에 놓인 카메라로 기록된다. 최종적인 회화는 제작 과정의 기록과 함께 그것의 물리적 잔해를 모두 담아내는데, 이는 내 시간 기반 작업에서 다큐멘터리가 작용하는 방식과 매우 유사하다.

나는 서사의 필요성에 대해 의문을 품으면서도 그 질문을 던지는 과정에서 새로운 서사를 만들어 내거나 기존의 서사를 왜곡하기도 한다. 최근 ‘경험’이라는 단어는 상업적으로 남용되고 있지만 나에게 유의미한 경험으로서의 작업을 만드는 것이 여전히 중요하다고 믿는다. 여기서 ‘의미 있다’는 것은 어떤 불가능을 향해 나아가는 힘을 준다는 뜻이다. 그것이 바로 내가 예술을 지속하고자 하는 이유이다.

태국에서 태어나 미국 로드아일랜드 디자인스쿨(RISD)에서 공부한 후 현재 방콕과 뉴욕을 오가며 생활하고 있다. 지금 세계는 ‘글로벌 사우스’라는 새 지리적 만트라로 방향을 틀고 있는데, 자신의 위치를 어떻게 인식하고 있는가?

정말 공감되는 밈을 본 적이 있다. “사람들은 보통 상대가 어디 출신인지를 묻는데, 사실은 어떤 어린 시절을 보냈는지를 물어야 한다”는 내용이다. 방콕과 뉴욕은 지난 18년 동안 내가 가장 많은 시간을 보낸 곳이다. 그래서 나는 이 두 곳 사이에 산다고 말한다. 내가 글로벌 사우스의 문화에서 공통으로 느끼는 점은 공동체와 의례에 대한 관계다. 공동체는 어떤 면에서 살아있는 사람들뿐 아니라 그 너머까지의 관계를 포함한다. 이러한 신념 체계는 시간이 흐르면서 발전하고, 식민지화나 제국주의 같은 외부의 힘에 맞서거나 그와 함께 변화된다. 이는 현대화될 수 있으면서 여전히 미지의 영역을 확보할 수도 있다. 나는 이것이 예술의 힘과 같다고 생각하고, 사람들이 예술을 만드는 이유라고 본다.

우리의 이 친밀감이 글로벌 사우스의 맥락에서 나의 위치를 알게 해주는 장치다. 사람들은 자신의 신념을 단지 표면적으로 내보이는 것이 아니라, 말하고 움직이고 결정을 내리고 시간을 경험하는 방식을 통해 무의식적으로도 전달한다.

〈대지의 피〉(부분) 2023 《대지의 피》 르콩소르시움 전시 전경 2025

© Consortium Museum 사진: Rebecca Fanuele

당신의 작업에는 전통적인 키치/팝 문화가 하위 텍스트로 등장하며 종종 네오고딕 서체로 표현된다. 이러한 시각적 요소를 더 큰 그림에서 어떻게 바라보는가?

나는 예술 작업이 영적인 업사이클링 과정이라고 믿는다. 나는 과잉 소비되거나 원형이 변질되고 전 세계적으로 널리 유통되는 데님이나 글로벌 팝 문화 같은 재료에 자연스럽게 끌린다. 〈대지의 피〉에 사용된 네오고딕 서체는 이 작품이 지닌 교회적인 분위기와 사운드스케이프를 강조하는 요소다. 파리에서 레지던시에 참여하던 중에 만들었는데 당시 많은 교회를 방문했다. 나는 방콕에서 기독교 학교를 다니며 자랐고, 매주 한 번씩 교회를 나가야 했다. 교회는 학교 안에 있었는데 노아의 방주가 거꾸로 뒤집힌 것처럼 보이는 유명한 건물이었다. 교회나 이런 특정한 기억에 끌린 이유는 어렸을 때 교리와 절대주의에 억압받은 감정 때문인 것 같다. 이 작품에 그동안 억눌려 있었던 그때의 감정들을 담아냈다. 이는 어떤 불가능함을 지향하면서도 여전히 그 안에서 희망을 찾는 방법이기도 하다.

2022년에 시작한 ‘부은 바닥(poured floor)’을 기반으로 한 시리즈 작품을 르콩소르시움에서 재연했다. 이는 마치 월터 드 마리아의 〈Earth Room〉(1968~1977)이 캐러멜화되어 사람이 그 위를 걸을 수 있는 것처럼 보인다. 고딕체로 쓰인 단어들이 바닥 표면에서 솟아오르고 오렌지색 나트륨 조명이 움직이며, 음향이 방 전체를 컴퓨터 기반의 몰입적 환경으로 변환시킨다. 회화나 비디오 화면이 추가되는 경우도 있다. 작품 시리즈를 어떻게 구성했고, 앞으로 어떻게 발전해시켜 나갈 것인가?

작업을 할 때 항상 땅과 하늘 사이의 관계를 고민한다. 땅은 물질이고 하늘은 비물질적인 존재다. 불을 피울 때 보면, 불꽃은 하늘을 향해 솟구치고 재는 땅에 물질로 돌아간다. 화장에서는 남은 재와 뼈가 보통 땅으로 돌아가고, 영혼이나 정신은 우리 위의 하늘로 흩어진다. 재, 흙, 페인트를 응고시켜 바닥을 만드는 모든 작업은 불이 아니라 인간의 몸을 통해 땅과 하늘을 다시 연결하려는 시도였다. 그 바닥은 기억을 간직하고 있는 듯한, 살아날 가능성을 품고 있는 듯한 느낌을 주기 때문에 종종 타르처럼 보이기도 한다. 나는 바닥 작업이 공상과학처럼 인간의 의식이 생기기 훨씬 이전이나 아주 먼 미래에 존재할 것 같은 느낌을 주기를 원했다. 가능한 세계가 출현할 잠재력을 여전히 지닌 채로 말이다.

〈Unity for Nostalgia〉(프로덕션 스틸) 2025 © Korakrit Arunanondchai

제공: 작가, 방콕 CityCity Gallery, 런던 Carlos/Ishikawa, 뉴욕 CLEARING, 서울 국제갤러리

당신의 영상 작업은 짧은 영화처럼 제작되어 미술신에서 상영된다. 영상 속에는 좀비 같은 존재, 재에 뒤덮인 구루(guru), 어둠 속이나 색으로 표현된 안개 속을 걷는 ‘워킹 데드’ 같은 인물이 등장한다. 이처럼 공포 영화나 아시아산 좀비물의 클리셰 같은 코드를 어떻게 다루고 있는가? 이런 대중문화의 배경이 작업에서 어떻게 작동하나?

동남아시아의 애니미즘에는 시간이 지나도 사라지지 않고 현대화될 수 있는 지속성과 의지가 있으며, 이런 특성은 서구에서 SF영화가 존재한 방식과 비슷하게 기능한다고 생각한다. 유령이 이미지나 영상에 포착되거나, 아시아 공포 영화에서 유령이 기록되는 양상은 대체로 노출, 움직임, 저화질 이미지, 빛과 그림자, 프레임 사이의 틈과 관련이 있다. 이 틈 사이에 우리는 표면 아래 잠재된 두려움을 채워 넣게 된다. 이를 단순히 대중문화라고 부르기보다 ‘다른 무언가의 공존을 허용하는 동시대성의 틈(gaps)’이라는 의미를 부여하고 싶다. 나는 무빙 이미지 형식이 갖는 힘을 믿는다. 이는 때로 유령처럼 두려움을 주기도 한다. 그래서 나는 이런 클리셰 요소를 다루는 작업을 좋아한다.

계획 중인 장편 영화에 대해 말해보자. 일부 장면에서 보았듯이 공격적인 원숭이들이 버려진 영화관에 침입하고 특수 경찰 부대가 이들을 추격하는 내용이다. 왜 원숭이인가? 관련해서는 피에르 위그의 영화〈Untitled (Human Mask)〉(2014)나 1963년 피에르 불의 원작 소설을 바탕으로 프랭클린 J. 섀프너가 영화로 만든 〈혹성탈출〉(1968) 등이 있다. 상업적 영화 작업이 당신의 예술과 엔터테인먼트 여정에서 새로운 장이 되는 것인가?

2012년 컬럼비아대에서 열린 작가 토크에서 피에르 위그가 그의 작품 〈The Host and The Cloud〉(2010)에 대해 했던 말이 매우 인상 깊었다. 그는 한 공간을 주인공처럼 점유하고, 시간이 지남에 따라 그 공간의 환경을 다시 프로그래밍함으로써 하나의 시나리오가 떠오르도록 만드는 아이디어를 이야기했다. 그는 ‘자연적인 행위자(natural actors)’ 개념에 관심이 많았다. 아마도 인간 배우들과 작업한 마지막 프로젝트가 그 작품이었을 것이다. 이후 위그는 동물이나 인공지능과 작업했다.

나는 버려진 영화관이 위치한 태국의 롭부리 마을과 그곳의 원숭이 개체 수, 그리고 마을 내 대규모 군사 기지의 관계에 관심이 있었다. 코로나19 시기, 관광객들이 사라지자 먹이를 받지 못한 원숭이들이 공격적으로 변해서 사람들을 집과 상점에서 쫓아내는 모습을 볼 수 있었다. 그럼에도 롭부리 사람들은 이 원숭이들이 그들 조상의 후손이라고 믿고 숭배하기도 한다. 〈대지의 피〉의 사운드스케이프에서 들을 수 있는 퍼포먼스를 촬영했을 때부터 이미 롭부리에서 원숭이들을 위해 야외 스크리닝을 하면 어떨까 생각했다. 첫 방문에서 이 버려진 영화관을 발견했다. 원숭이로 골치를 앓고 있던 바로 그 지역 한가운데 있었다. 나는 영화관을 점유해서 열, 에너지, 음식 등을 조작한 뒤에 시나리오가 스스로 떠오를 수 있는 다양한 상황을 만들어내고 싶었다.

현재 편집 중인 비디오 프로젝트 〈Unity for Nostalgia〉는 내가 언젠가 만들고 싶은 장편 영화의 파일럿 영상(Proof of Concept)이 될 것이다. 영화의 줄거리는 태국계 미국인 예술가가 자신의 뿌리를 찾아 태국으로 돌아오면서 시작된다. 정체성과 의미를 찾는 여정 중 예술가는 버려진 영화관에서 유령과 대화를 나누는 꿈을 반복적으로 꾸게 된다. 유령은 그를 이끌어 저주받은 영화를 만들게 하는데, 그 영화는 실제 제의가 되어 예술가, 퍼포머, 관객이 모두 태국 ‘소프트 파워’의 정령에 사로잡히게 되는 이야기다. 호러와 초월적인 장르가 결합된 영화를 만들고 싶다. 나는 문화를, 유령이 인간을 매개체로 삼아 자신을 마치 바이러스처럼 퍼뜨리는 것이라고 상상하곤 한다. 조만간 이 영화를 만들 수 있기를 바란다.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지