《세상 모든 우정에 관하여》

In Aller Freundschaft

미술로 보는 우정

박진아 미술사

World Report Wien

알레산드라 상귀네티〈어린 양치기들〉 1998

Courtesy of Alessandra Sanguinetti, Magnum Photos

미술로 보는 우정

박진아 미술사

“우정 없는 인생이란 한낱 무의미할 뿐… 우정은 기쁠 땐 더 행복하게, 슬픔은 반으로 고뇌를 줄여준다네.” 기원전 1세기 고대 로마의 정치가이자 문학가, 철학자 키케로(Marcus Tullius Cicero)는 그의 책『우정에 관하여(De Amicitia)』에서 우정의 가치를 드높이 칭송했다. 그러나 그 고귀한 사회적 관계를 누리고 싶으면 먼저 자신부터 좋은 사람이 돼서 소중히 가꿔야 한다는 자기성찰적 결정이라는 엄중한 통찰도 던졌다.

같은 시간과 공간을 공유하며 행동과 경험을 함께하고, 속마음과 비밀을 나누고 인정해 주며, 인생 굴곡에도 옆에 있어줄 충직한 내 편을 갈망하는 마음. 인간은 누구나 진정한 친구를 갖고 싶은 본능을 지녔다. 인간은 의식주라는 물리적 필수 요소 외에도 가족, 공동체, 사랑과 같은 정신적 지원에 의존해야만 생존할 수 있는 사회적 존재이기 때문일 테다. 우정은 개인과 개인 간의 사적 관계이기도 하지만 공동체나 국가 간처럼 거국적이고 집단적 차원의 관계이기도 하다. 코로나19 팬데믹 봉쇄 조치가 풀리자마자 유럽에서 발발한 러시아-우크라이나 전쟁이 만 3년째에 접어든 올 연초, 미국 도널드 트럼프 대통령의 제2기 행정부가 출범했다. 우리나라를 비롯한 각국 정치인들은 새롭게 전개된 글로벌 지정학적 정치경제 질서 재편 속에서 우방(友邦) 관계를 재고하고 그에 걸맞게 플레이북을 수정할 것을 강요당했다.

1989년 베를린 장벽 붕괴로 상징되는 냉전 체제의 몰락 이후, 1990년대 초엽 경제적 우호 관계를 서로 기약했던 미국과 중국 두 나라는 30여 년이 흐른 지금 글로벌 경제 패권을 다투는 신냉전 시대의 적국이 됐다. 우정이란 당사자 간의 공통된 가치관, 미덕, 상호적 호의와 애정이 변하면 중단되는 상호 선택적 관계라는 점에서 적처럼 친구 역시 선택과 버림의 신중함에 있어 지나침이란 없으리라.

《세상 모든 우정에 관하여》 돔뮤지엄 전시 전경 2024

사진: L. 다인하르트슈타인 제공: 돔뮤지엄

《세상 모든 우정에 관하여》는 친구와 우정이라는 보편적이지만 제법 철학적인 주제로 기획된 전시인 만큼 중세부터 최근까지 1,500여 년 서양 미술사에 걸쳐서 창조된 작품을 통해 우정을 조명한다. 자체 소장품과 외부 기관 대여 작품을 한자리에 모아 작년 9월부터 올해 8월까지 약 1년에 걸쳐 소개하는 장기 전시회다.

이 전시는 21세기 현대인이 제아무리 신성과 종교로부터 멀어진 디지털 과학기술과 물질문명의 풍요 속에서 살고 있을지라도 인터넷과 디지털 장치를 매개로 한 소셜네트워크와 메타버스 가상세계에서까지 ‘우정 맺기’ 활동을 멈추지 않는 관계적 존재라는 본질적 화두를 던진다. 크리스토프 쇤보른(Christoph Schönborn) 오스트리아 추기경이 전시회 카탈로그의 서두에서 “기독교는 나(I)-너(You)라는 인간 간 관계를 인간-신의 관계로 확장한 고결한 소망”이라고 했던 문구를 인용해 이 전시는 우정을 인간과 신(神)의 관계로 보는 교회적 정의를 환기하는 것에서 출발한다.

정작 전시 기획을 담당한 요하나 슈반베르크(Johanna Schwanberg) 돔뮤지엄 관장과 클라우스 슈파이델(Klaus Speidel) 큐레이터는 전시 내내 이상화되고 낭만화된 우정에 대한 고정관념 이면에는 곤경과 분쟁의 원인을 야기하는 문제점이 내재한다는 세속적이고 실리적인 경고 메시지를 던진다. 또, 젊은이를 묘사한 작품이 다수 전시돼 청소년과 젊은 세대 미술 관객을 의식한 기획 의도가 엿보였다.

우정이란 무엇인가? 전시는 입구에서부터 ‘가깝고도 먼 사이(Between Intimacy and Distance)’라는 오묘한 균형을 요하는 사회적 관계로서 친구 관계를 조명한다. 19세기 오스트리아 사실주의 화가 요한 틸 2세(Johann Till the Younger)의 성서화〈에마우스로 가는 길〉(1988)은 같은 시공간 속에서 늘 붙어 다니며 신체적·정신적으로 밀착된 관계에 탐닉하는 단짝 동무의 원형을 묘사한다.

과거 전통 시대, 가장 친밀하고 신뢰하는 원초적인 친구 관계는 자매지간이라 했다. 성모 마리아와 사촌 엘리자베스가 동시에 임신한 몸으로 만나 손을 꼭 잡고 턱을 매만지는 형상으로 묘사된 15세기 북유럽 목조각 〈마리아 엘리자벳 방문〉(1440~1450)은 애정과 보살핌의 마음을 다정한 신체 언어로 표현해 중세 유럽인의 보디랭귀지를 엿볼 수 있게 한다. 이 맞손 잡은 자매의 도상은 현대 사진가 알레산드라 산기네티(Alessandra Sanguinetti)의 연작 〈양치기 소녀들〉(1998)에서 재해석됐다. 아르헨티나 팜파스의 여성 양치기인 사촌간 두 여인의 성장 과정을 기록한 이 사진 연작은 친구란 가까이서(being together) 생의 여정을 함께하는(acting together) 동반자 혹은 동지라 묘사한다.

스위친 트위키라이즈〈뿌리로 연결되다〉 2022

사진: L. 다인하르트슈타인 Courtesy of Switzin Twikirize

하지만 모든 인간관계가 그러하듯, 친구 사이에는 적절한 거리 두기가 필수적이다. 미술사 명작을 현대적 패러디로 재해석하는 독일 작가 도로테 골츠(Dorothee Golz)는 서로 녹아 붙은 채로 마주 놓인 의자와 식기가 놓인 식사 테이블로 형상화된한 설치작 〈불가분의 일체감〉(2004)을 통해서 거리 두기를 무시한 우정의 결말은 역기능적 운명일 뿐이라고 은유한다.

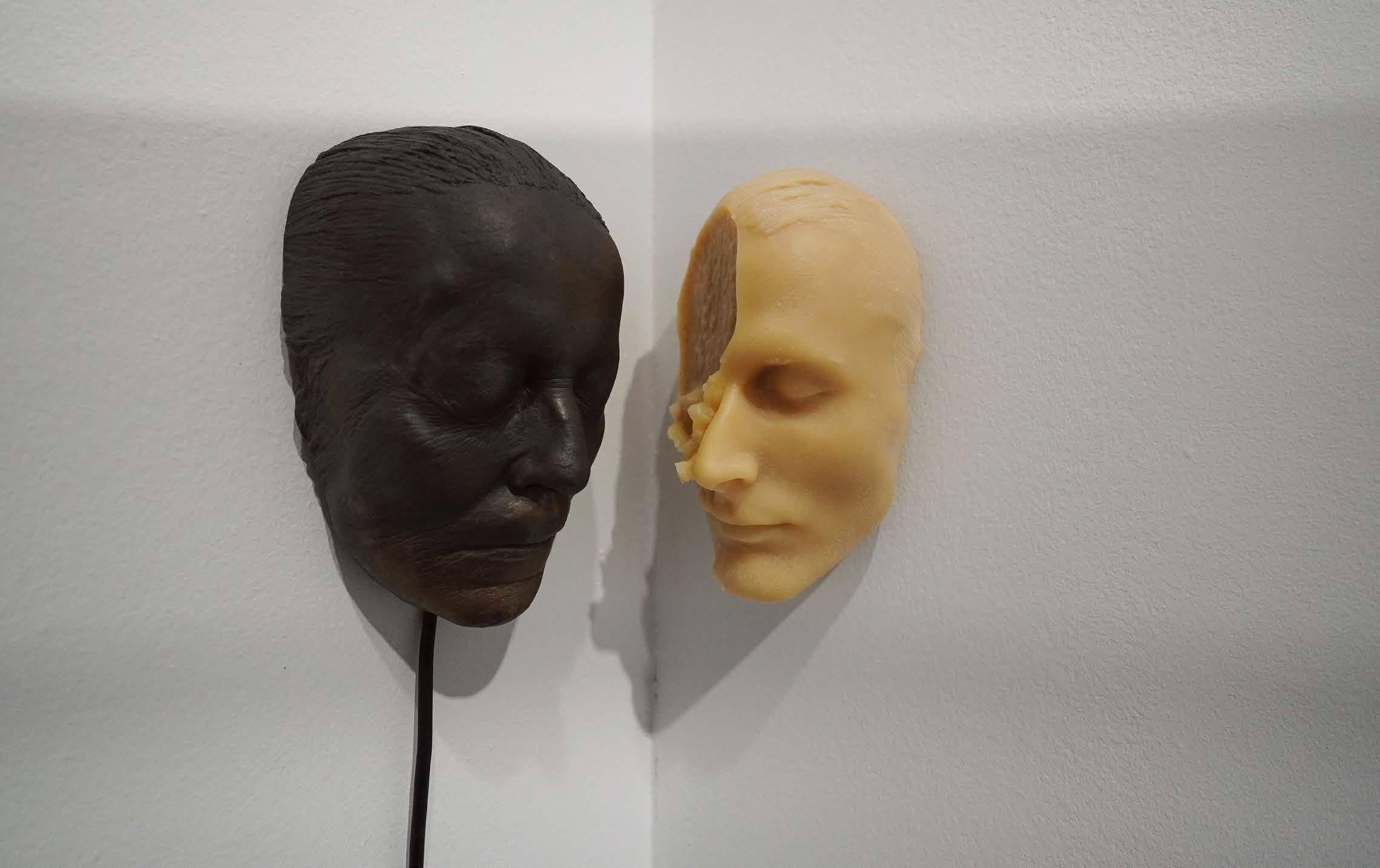

스웨덴의 현대미술가 안더스 크리소르(Anders Krisár)의 조각 작품 〈동/왁스 제1번〉(2005~2006)은 서로 이마를 맞대고 있는 두 머리 조각을 통해서 뜨거운 금속에 가까이 닿은 왁스가 녹아내리는 이치와 같이 우정은 공생과 분명한 경계가 동시에 필요한 섬세한 관계임을 시사한다.

우정이 어린아이가 가족의 울타리를 벗어나 교감하고픈 타자를 발견하고 자아 확인과 성장을 경험하는 성장 관문이라고 한다면, 어떤 예술가들에게는 창조의 원동력이자 영감의 원천이다. 가령, 1990년대부터 다양한 분야의 예술가 친구들과 나눈 우정을 영화로 남기는 작업을 해온 프랑스의 다큐멘터리 작가 클로드 클로스키(Claude Closky)는 이번 전시에서 자신의 협업 경험을 회상하며 함께 일하기 좋았던 예술가 친구와 그렇지 못했던 친구를 긴 목록으로 열거한 〈협업의 예술〉이라는 관념적이지만 유머러스한 작품을 소개한다.

데얀 칼루데로비치〈매일이 즐거운 하루〉 비디오 설치, 목재 정방형 박스, 영상 22분

Courtesy of Dejan Kaludjerovi 이미지 제공: 돔뮤지엄

그런가 하면 제2차 세계대전 후 1950~1960년대 빈 미술계를 휩쓸었던 빈 행위주의(Wiener Aktionimus) 운동도 다양한 분야 예술가들이 협업한 집단적 창조의 결실이다. 오스트리아의 4인조 예술 콜렉티브 젤라틴(Gelitin/Gelatin)은 여름철 소년 캠프에서 개구쟁이 소년들로 처음 만났던 1978년부터 50대 중년이 된 지금까지 집단 퍼포먼스로 빈 행위주의 정신을 현대적으로 계승한다. 이번 전시에 출품된 〈무제〉(2007)는 그들의 시그니처 작업인 광적이고 관습 위반적인 퍼포먼스를 평면 패널에 점토로 번안해 우정에 담긴 관계의 변화무쌍함과 유희성을 이야기한다.

개인의 사회적 지위 쟁취와 경제적 성공에 혈연 지연 학연에 기반한 연고주의가 절대적 위력을 발휘하는 사회적 현실은 비단 한국만의 전유물은 아니다. 오스트리아 독일어 표현인 ‘친구 경제(Economy of friendship)’란 심한 경쟁과 한정된 자원을 독차지하기 위해 개인적 연고로 친숙하고 신뢰하는 친구들끼리 사회경제적 기회와 자산을 나누는, 말하자면 폐쇄적이고 배타적인‚ 친구 경제의 순기능과 역기능을 고찰한다.

예를 들어, 오스트리아의 사진 예술가 리즐 폰거(Lisl Ponger)의〈타히티 올레〉(2016)는 우정을 이용해 부, 권력, 자산을 서로 분배하는 흰 양복 차림 남성들을 묘사한 연출 사진으로, 과거 세계사는 식민주의 시대 백인 남성으로 구성된 충성 집단에 의해 구축된 산물이라고 논평한다. 이에 대항하듯, 4명의 여성이 1988년 결성한 숙녀들(Die Damen)의 〈비엔나 남성 합창단 최초의 새 여성 멤버 네 명〉(1988)은 빈 미술계에 페미니즘과 사회참여 행위예술이 결합된 사진 기록이다.

이번 전시에서 돔뮤지엄이 펼쳐 보인, 우정이라는 사회적 인맥 가꾸기 행위를 통해 자기이해를 도모해 온 인류의 노력은 참으로 지대했다. 어린이와 성인 할 것 없이 친구들은 각 시대의 과학기술이 제공한 표현매체 사진, 엽서, 선물 등을 서로 공유하며 서로의 존재를 환기하고 상호적 애정을 확인했다.

《세상 모든 우정에 관하여》 돔 뮤지엄 전시 전경 2024

사진: L. 다인하르트슈타인 제공: 돔뮤지엄

신에 대한 인간의 믿음은 과거 그 어느 때보다 희미해져 버린 한편으로 첨단 디지털 테크가 인류 고래의 우정 관계에 하루하루 깊이 침투하고 있다. 아니나 다를까. 최근 실리콘밸리 빅테크 기업인 메타의 마크 저커버그 창업자는 가까운 미래 AI가 고독한 인류에게 친구와 연인이 돼줄 것이라고 선언했다. 이는 유발 하라리(Yuval Harari)가 그의 책 『호모 데우스』(2015)에서 현 디지털 혁명기는 인류가 인공지능과 로보틱스 기술을 등에 업고 생각하는 인간(호모 사피엔스)에서 신 노릇을 자처하는 호모 데우스로 거듭나면서 초자연적 능력을 가진 절대적 존재로서의 신이 디지털 기계로 대체되는 역사적 순간이라 한 통찰을 연상케 한다.

저커버그의 주장대로 미래 인류가 인간 대신 기계를 친구로 택한다면 이는 인간에 내재된 자체적 결함을 뜻하는 것일까? 미국의 영화감독 스파이크 존즈의 2013년 개봉작 〈Her〉에서 주인공 테오도르가 이혼 후 외로움을 달래기 위해 컴퓨터 속 AI 운영체제와 사랑에 빠졌다가 AI의 버림을 받고서야 비로소 결혼 실패 원인을 깨닫는다는 결말은 디지털 혁명에 담보된 불확실성에도 불구하고 관계를 통해 성장하는 인간에 대한 희망의 여운을 남겼다.

21세기에도 인류는 컴퓨터, 인터넷 망, 개인용 이동 디바이스 등 디지털 이기를 매개로 우정이라는 개인적, 사회적 관계를 추구해 나갈 것이다. 마를레네 프뢰리히(Marlene Fröhlich)의 〈작업실 부록〉(2024) 연작이 아날로그 기술로 인쇄된 19세기 사진 자료를 AI 디지털 툴로 전환해 우정의 변화가능성과 영원함 사이를 고이 기념하는 사이, 창밖으로 성슈테판돔 대성당이 내다보이는 별도 전시실에 단독 설치된 옛 유고슬라비아 출신 작가 데얀 칼루데로비치(Dejan Kaludjerović)의 오디오 영상은 서로 다른 국적과 언어 배경을 가진 어린이들과 나눈 인터뷰 음성을 통해 우정은 국경, 언어, 문화를 초월해 소통되는 인류 보편적 정서이자 사회 관계라고 재확인시킨다.

안더스 크리소르 〈동/왁스 제1번〉 주조 동, 왁스, 히터, 고무전선 2005~2006

사진: 박진아

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지