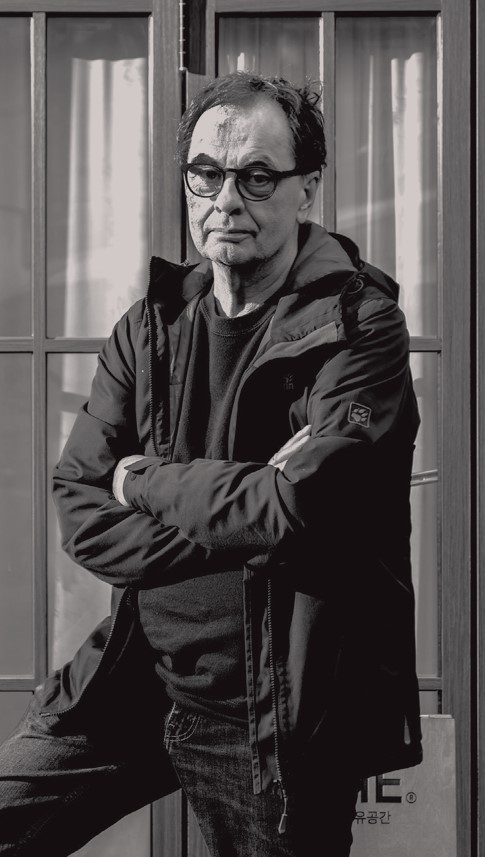

게르하르트 슈타이들

GERHARD STEIDL

노재민 기자

Special Feature

-Interview-

사진: 박홍순

책을 감각의 오브제로 본다고 했다. 어떤 의미인가?

책은 손끝의 촉감, 페이지를 넘길 때 나는 소리, 잉크의 냄새, 종이의 색과 무게 등 인간의 모든 감각을 자극하는 매체여야 한다. 좋은 책은 눈으로만 읽는 것이 아니라, 오케스트라처럼 감각을 구성하는 구조물이어야 한다. 종이를 문지르면 나는 소리조차 책의 일부다. 나는 종이, 잉크, 타이포그래피, 제본 방식 모두를 조율해 좋은 ‘소리’를 만들고자 한다.

책을 구성하는 재료의 선택 기준은 무엇인가?

나는 유기적인 재료를 고수한다. 가장 좋은 재료는 대개 자연에서 나온 것이다. 식물성 오일로 만든 잉크는 향기가 있지만, 석유 화학 기반의 잉크는 악취를 낸다. 화학 첨가물이 많은 종이는 백색도가 높으며 눈에 좋지 않고 독성이 있다. 그래서 나는 소규모 제지 공장에서 만들어지는 최고 품질의 맞춤형 종이를 쓴다. 내 책은 수백 년간 남을 수 있어야 하며, 모든 재료는 무독성이어야 한다. 결국 모든 것이 돈과 관련되어 있지만, 좋은 재료로 아름다운 책을 만들고자 할 때 그 투자는 상대적으로 크지 않다.

인쇄와 제본 방식에서도 차별점이 있다.

대부분의 제본소는 플라스틱 접착제인 ‘핫멜트(hot melt)’를 사용하는데, 이것은 시간이 지나면 갈라지고 책장(冊張)이 떨어진다. 나는 전통적 유기 접착제인 ‘화이트 글루(white glue)’를 쓴다. 건조에 48시간이 걸리지만, 훨씬 오래간다. 또 인쇄소에서 생기는 열은 외부로 버리지 않고 건물 난방에 재사용한다.

독일 괴팅겐 골목에 있는 슈타이들 출판사 건물 © 2024 Cedric Fernández

디지털 인쇄 시대에 아날로그를 고수하는 이유는?

디지털 인쇄는 매우 유독하다. FSC(Forest Stewardship Council, 산림 및 목재와 종이 제품에 부여하는 인증) 같은 기준과는 전혀 상관이 없다. 나중에 세척도 불가능해서 인쇄된 결과물 자체가 독성 폐기물이 되는 셈이다. 게다가 디지털 인쇄는 애초에 저렴하게 빨리 무언가를 만들어내기 위한 기술이라 품질이 향상될 여지도 없다. 인쇄 품질이 나쁘니 사람들도 “굳이 인쇄할 필요 있나, 그냥 PDF로 만들자”고 말하게 되는 것이다. 그게 바로 디지털 인쇄의 결과다. 미국 사진가 로버트 폴리도리(Robert Polidori)는 “아날로그는 기억하기 위해 존재하고, 디지털은 망각하기 위해 존재한다(Analog is made to remember, digital is made to forget.)”고 말한 바 있다.

책을 만드는 철학은 무엇인가?

구텐베르크는 원래 손으로 쓰고 그려서 부자들에게만 허락되었던 성경을 복수로 제작해 더 많은 사람이 읽을 수 있도록 했다. 활자를 개발한 것도 그 때문이었다. 나는 이 전통을 계승하고 싶다. 내 철학은 ‘소수를 위한 것이 아니라 다수를 위한 것(for the many, not the few)’이다. 이 책들의 정가는 대개 75유로 또는 100달러 이하로, 좋은 식사 한 끼 가격과 비슷하다. 좋은 책 한 권은 그만한 만족을 줄 수 있다. 함께 읽고, 감상하고, 오래 간직할 수 있는 오브제다. 수백 년을 지속할 수 있는 매체로서, 나는 지금도 그것을 ‘민주적인’ 책이라 부른다.

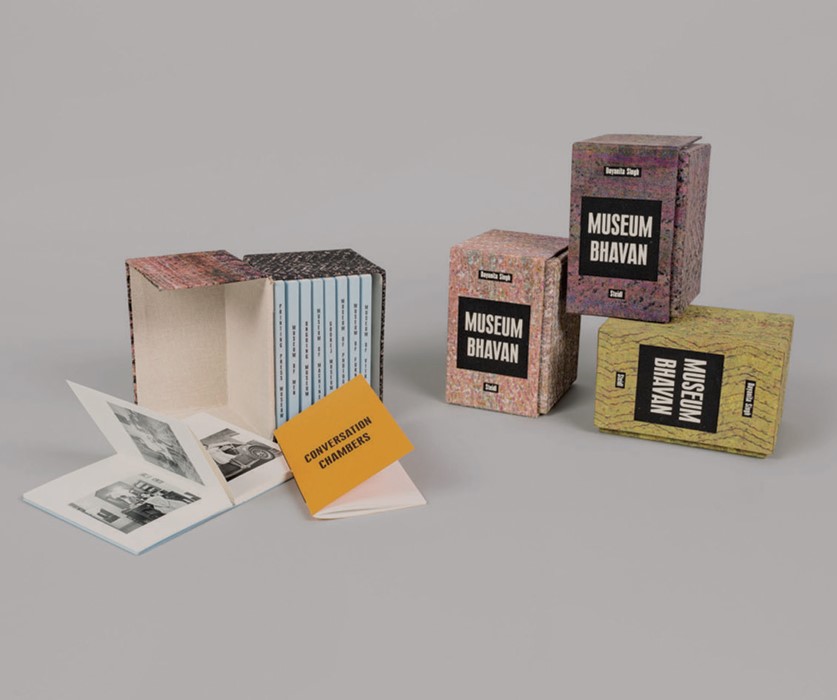

다야니타 싱〈바반 뮤지엄〉© 2024 Steidl

흔히 ‘아티스트 북’, ‘북웍스’, ‘아트북’ 등의 용어를 사용하고 있다. 슈타이들의 작업을 가장 잘 설명하는 말은 무엇인가?

나는 내가 만드는 책을 ‘북 멀티플(book multiples)’이라 부른다. 회화나 조각처럼 하나의 원본이 있는 예술과 달리, 내 책은 작가와 함께 만든 하나의 원본을 바탕으로 기술자의 손을 거쳐 복수로 제작된다. 자코메티가 만든 원형 조각을 금속 주형에 넣어 복제하는 방식과 유사한 개념이다. 차이가 있다면, 조각은 보통 10개 한정판으로 만들지만 내 책은 제한이 없다. 왜냐하면 나는 책을 모두를 위한 민주적인 객체로 보기 때문이다.

무엇에서 즐거움을 느끼는가?

나는 새로운 책을 만드는 과정에서 즐거움을 느낀다. 이미 만든 책을 다시 인쇄하는 일은 새로울 것이 없어서 흥미롭지 않다. 반면, 새로운 책은 아이가 태어나는 것처럼 긴 시간과 애정이 필요한 창조의 여정이다. 특히 작가의 아이디어가 이미지나 텍스트의 형태로 나에게 전달되고, 그것을 완전히 맞춤형의 책으로 번역하는 과정이 흥미롭다. 우리는 출판사의 일반적인 시리즈 포맷을 따르지 않고, 책마다 크기와 형태, 재료, 사진 배열과 타이포그래피까지 작가와 함께 설계한다. 특히 인쇄 직전 색상 테스트인 습식 교정 인쇄(wetproof printing)를 여러 번 반복하며 완성도를 높이는 일 또한 흥미로운 과정이다. 이를테면 로니 혼과의 작업은 아홉 번의 테스트를 거쳤고 아직도 진행 중이다. 바로 이런 과정이 즐겁다.

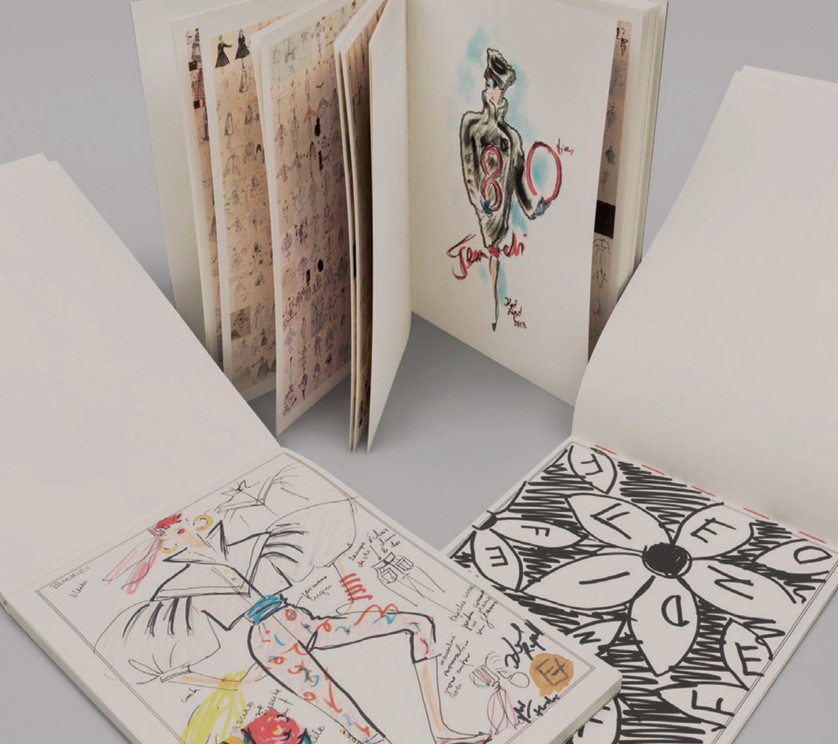

작가와 협업할 때 중요하게 여기는 점은?

무엇보다도 중요한 건 살아 있는 작가와 직접 협업하는 것이다. 유족이나 가족과 책을 만드는 것은 내 방식이 아니다. 그래서 대부분의 경우, 작가가 세상을 떠나면 그 작업은 거기서 끝이라고 생각한다. 아직 함께하지 못한 살아 있는 작가가 몇 있는데, 샐리 만(Sally Mann)도 그중 한 명이다. 물론 예술가와 일하는 건 어렵다. 의구심이 많고, 계속 방향이 바뀌기도 한다. 하지만 작가는 그만큼 고민할 권리가 있다고 본다. 나는 기술자로서 그 곁에서 함께 고민하고 돕는다. 하루에 여섯 번, 일곱 번 테스트를 하고도 결국 작가가 “이건 아니야”라고 중단할 때도 있다. 하지만 그것마저 이 작업의 일부고, 나는 그것을 받아들인다.

칼 라거펠트 〈펜디 by 칼 라거펠트〉 © 2024 Steidl

신진 작가들과의 작업은 어떤가?

매년 약 2,000건의 문의가 들어오지만, 그중 진짜 흥미로운 건 다섯 건 정도다. 조엘 스턴펠드(Joel Sternfeld) 같은 사진가가 “이 학생 좀 봐줘야 해”라고 하면 꼭 본다. 요즘은 사진으로 생계를 유지하는 것이 거의 불가능하다. 매체도 예산도 없고, 사진 판매도 쉽지 않다. 오히려 책이 새로운 경로가 될 수 있다. 그래서 첫 책을 만드는 젊은 작가를 돕는 일은 내게도 의미가 있다.

한국의 아트북 환경은 어떻게 보는가?

솔직히 말하면 시각적 책의 전통은 유럽이나 일본에 비해 아직 많이 부족하다. 인쇄와 제작의 전통도 이제 막 시작되었다고 본다. 물론 좋은 인쇄소들도 있다. 서울의 어떤 인쇄소 대표는 자신을 ‘한국의 슈타이들’이라 부르더라. 나는 그런 시도를 환영한다.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지