빛과 의식의 파동 간섭

-서울에서 중첩되는 제임스 터렐, 하이너 괴벨스, 안소니 맥콜의 빛

서현석 연세대 커뮤니케이션대학원 교수

Exhibition Theme

다원예술 《숲》 하이너 괴벨스 〈겐코안 03062〉

국립현대미술관 서울 7.14~8.10

《제임스 터렐 The Return》 페이스갤러리 6.14~9.27

《안소니 맥콜: Works 1972-2020》 푸투라 서울 5.1~9.7

빛이 있기에 만물이 존재하고 시각이 생겨났으니 시각미술이야말로 빛에 가장 큰 빚을 진 인간 활동이다. 올여름 서울에 모인 제임스 터렐(James Turrell), 하이너 괴벨스(Heiner Goebbels), 안소니 맥콜(Anthony McCall)의 작품들은 대상을 비추고 볼 수 있도록 하는 도구로서의 ‘조명’이 아닌, 빛 자체를 지각과 사유의 대상으로 삼는다. 이들의 빛은 바깥 현실에 대한 재현 없이 그 자체로서 현현한다. 작품은 관람객의 눈앞에서 ‘발생’한다. 빛의 신비는 그들 간의 공통점을 바라보는 것을 넘어 서로 겹치며 파생시키는 새로운 질문들을 주시할 때 더욱 높은 밀도로 의식에 투사된다.

“의식이 움직일 때, 그것은 마치 빛과 같다.”1 – 제임스 터렐

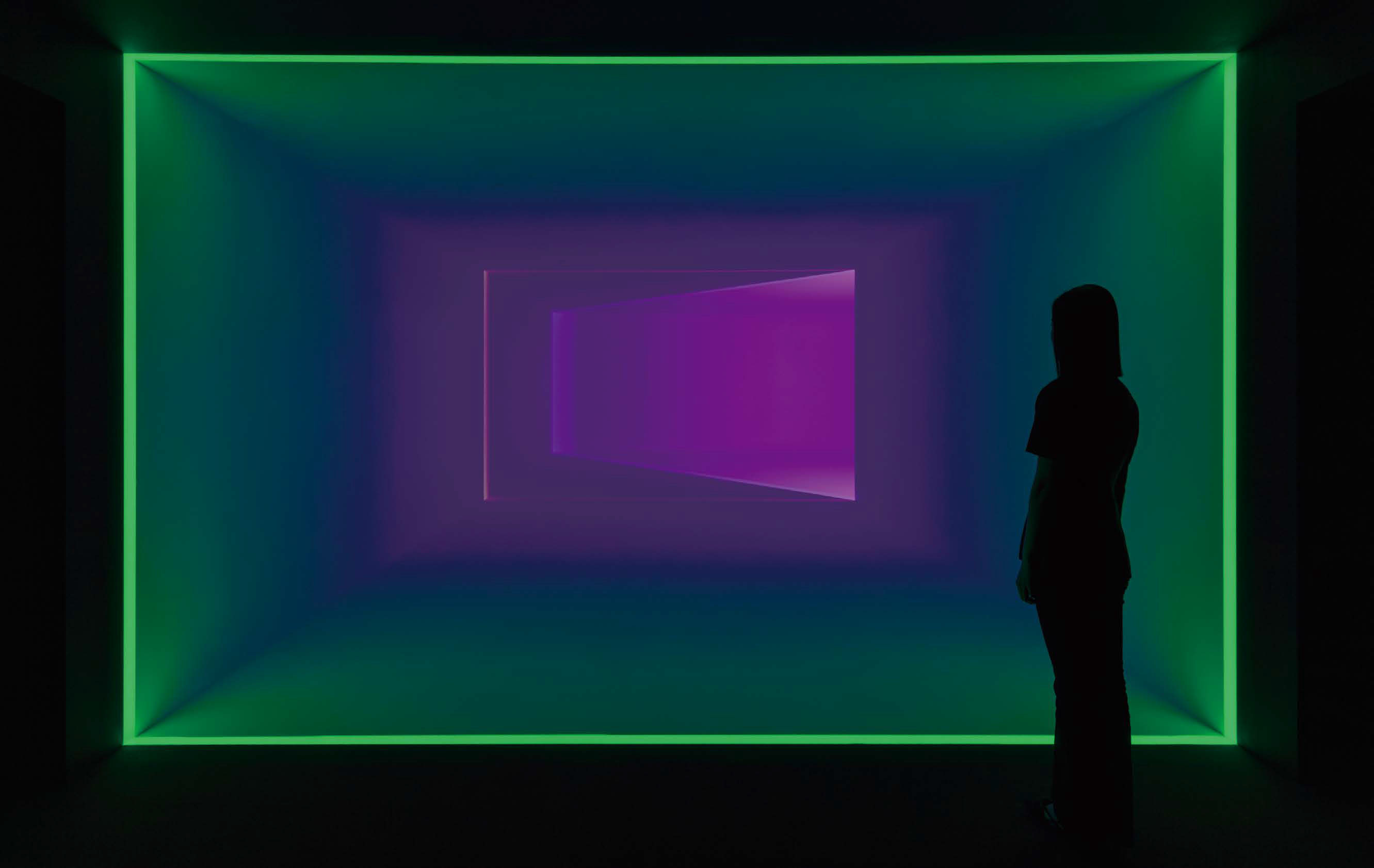

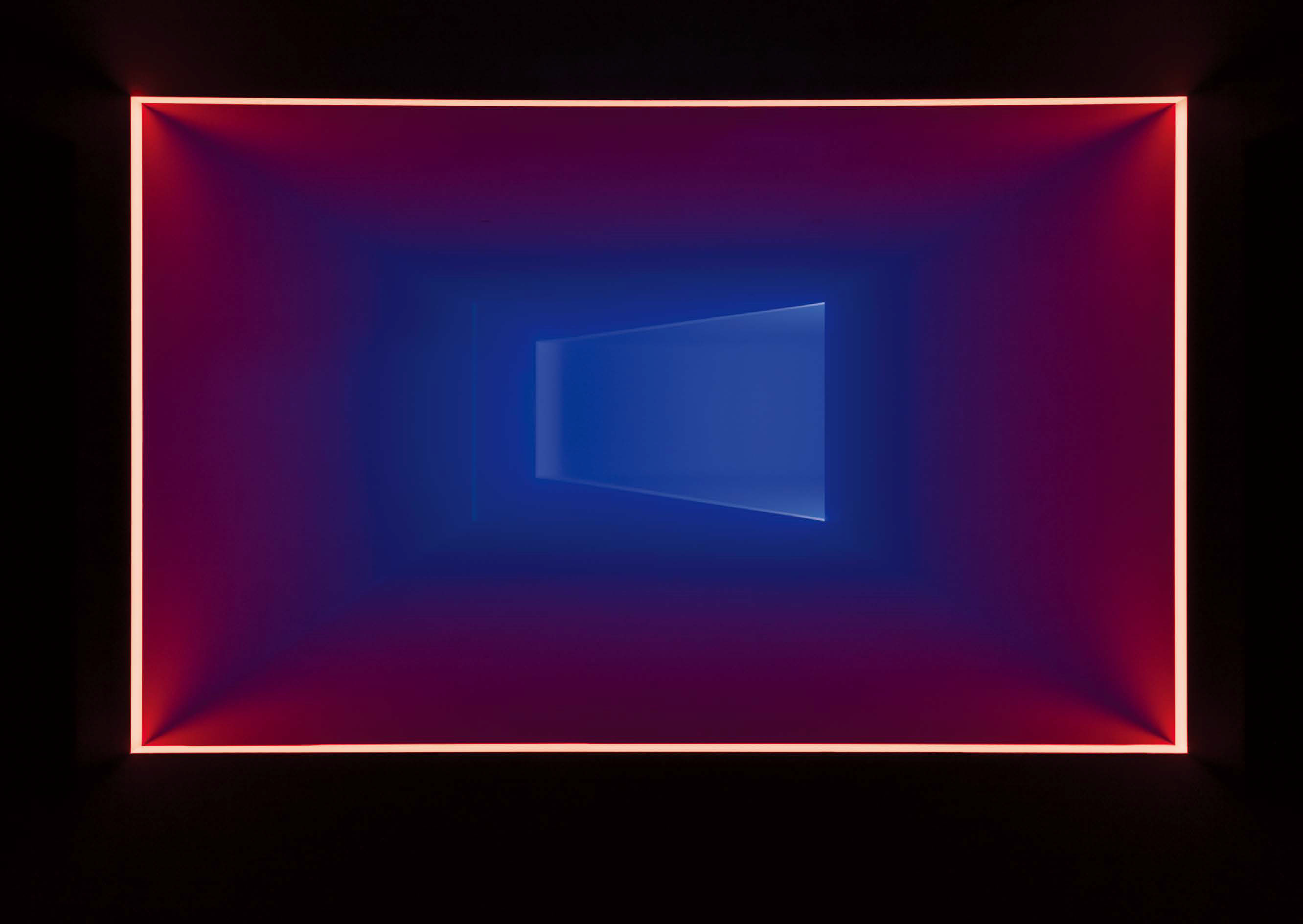

제임스 터렐에게 빛은 미술사 바깥에서 창작과 사유를 발생시키는 매개였다. 미술사로부터 이탈함으로써 미술사를 새로이 쓴 셈이다. 그 기원은 1966년으로 거슬러 올라간다.2 텅빈 벽이나 구석에 할로겐 빛을 투사하는 〈단일 벽 프로젝션〉 연작을 시작으로 “빛과 공간 미술(Light and Space Art)”로 불리게 되는 작품들은 빛 투사 및 반사의 구조를 정교하게 변형시키며 색상이나 밝기의 차이에 따라 채광되는 표면을 입체적으로 보이게 하는 착시 효과를 다채롭게 발전시켰다. 페이스갤러리의 《The Return》에 전시된 “빛과 공간 미술” 작품들은 이와 같은 초기 발상을 수려하게 “귀환”시킨다. 〈웨지〉(2025)는 〈얕은 공간 구성〉(1968~) 연작으로부터 자연스럽게 파생되며 1969년에 시작된3 〈웨지워크〉 연작의 최신 버전이며, 2021년 작인 〈마라지온〉,〈열망〉, 〈상상〉은 1968년에 시작한 〈얕은 공간 구성〉 연작을 응용하여 1993년에 최초로 LED 기술4을 적용한 〈글라스워크〉 연작의 구조적 계보를 잇고 있다.

제임스 터렐 〈마라지온〉 원형 유리 LED, 에칭 처리된 유리와 얕은 공간 지름 62인치 150분 2021

© James Turrell 사진: studio_kdkkdk 제공: 작가, 페이스갤러리

항공기를 운항할 때 온도 차이로 인해 일시적으로 가시영역이 희미해지는 ‘웨지’ 현상에 착안하여 만든5 웨지워크의 구조는 간단하다. 방 한쪽 가림막 뒤에 은폐된 광원에 의해 관람객이 위치한 쪽으로 비스듬한 (즉 세모난 ‘웨지’ 모양의) 채광 영역이 생기고, 그것이 뚜렷하지 않기에 이를 멀리서 바라보는 관객에게는 마치 눈앞의 반투명한 빛의 장막을 통해 보는 듯한 효과가 파생된다. 관람객 바로 앞의 벽과 바닥, 천장을 따라 파인 네모난 간극이 채광되어 만드는 프레임 효과는 막의 환영적 존재감을 돕는다. 모든 착시 현상은 채광되는 면의 깊이를 판단하기 위해 참조하는 명암 대비가 실제 공간의 원경과 일치하지 않기 때문에 발생한다.

터렐의 빛이 착시와 혼란을 야기하면서도 지각심리학 실험이나 트롱프뢰유(trompe l’oeil)에 머물지 않는 것은 대상에 대한 의구심이 인식 능력에 대한 총체적인 의문으로 번지기 때문이다. 터렐 본인이 여러 인터뷰를 통해 누누이 강조했듯, 어떤 조건을 통해 인간이 현실을 지각하게 되는지를 탐색하는 것은 그가 수년간 유지해 온 중요한 목적의식이다. 이러한 인식은 눈에 보이는 것 너머의 또 다른 현실로 의식을 이끈다.

“나는 공간의 건축을 행한다.”6

“수평선이 없는 광경, 혹은 위아래나 좌우가 없는 광경을 어떻게 인식할까?”7 – 제임스 터렐

서로 섞이지 않을 듯한 터렐의 이 두 발언은 그의 방법론을 함축한다. 현실을 파악하는 타성의 틀에서 벗어나는 새로운 감각의 조건을 공간적으로 구축하는 것이다. 이를 발전시킨 결정적 계기는 지각심리학자 에드워드 워츠(Edward Wortz)와의 협업이었다. 1969년, LA카운티미술관이 조직한 융복합 프로그램 ‘아트앤테크놀로지’를 통해 만난 워츠는 당시 아폴로 프로젝트를 성공적으로 이끌던 NASA의 위촉으로 우주의 무중력 상태가 지각에 끼치는 돌발적 이상지각을 연구하고 있었다. 로버트 어윈을 포함한 세 사람은 환영과 지각 현실을 구분하지 못하게 되는 감각 박탈 상황을 모의로 만들었다. 이에 따라 고안된 〈간즈펠트(Ganzefeld)〉8는 같은 제목의 터렐의 1976년 연작으로 그대로 이어지기도 했지만, 당시의 워츠, 어윈과의 실험이 의식에 대한 터렐의 태도에 끼친 영향은 특정 작품에 국한되지 않는 보다 총체적인 것이었다.9 터렐이 유물론적 세계관에 안주하지 않고 “명상적인 과학, 혹은 영혼의 과학”10을 지지하고 선불교에 대한 관심까지 표방하기 시작한 것도 이 무렵의 일이다.

제임스 터렐 〈웨지〉 LED 가변 크기 20분 2025

© James Turrell 사진: studio_kdkkdk 제공: 작가, 페이스갤러리

터렐은 꿈에서 본 빛을 현실에서 만들고 싶다고 말해왔다. 이는 의식을 확장하려는 의지와 연동한다. 터렐의 빛은 지각을 지각하게 만든다. 결국 빛이 관객을 이끄는 ‘또 다른 현실’은 각자의 내면이다. 그가 어릴 때부터 접해왔던 “내면의 빛을 찾으라”는 퀘이커교의 교리는 그의 작품 안내문이 될 수도 있다. 조르주 디디-위베르만의 말을 연결하자면, “우리는 꿈속에서 모두 눈을 감고 응시하므로 눈 너머에서 응시를 사유해야 한다.”11 혹은 사유를 응시한다고나 할까.

“부재는 통제력 바깥의 힘, 우리가 다다를 수 없는 어떤 것과의 조우이다.”12 – 하이너 괴벨스

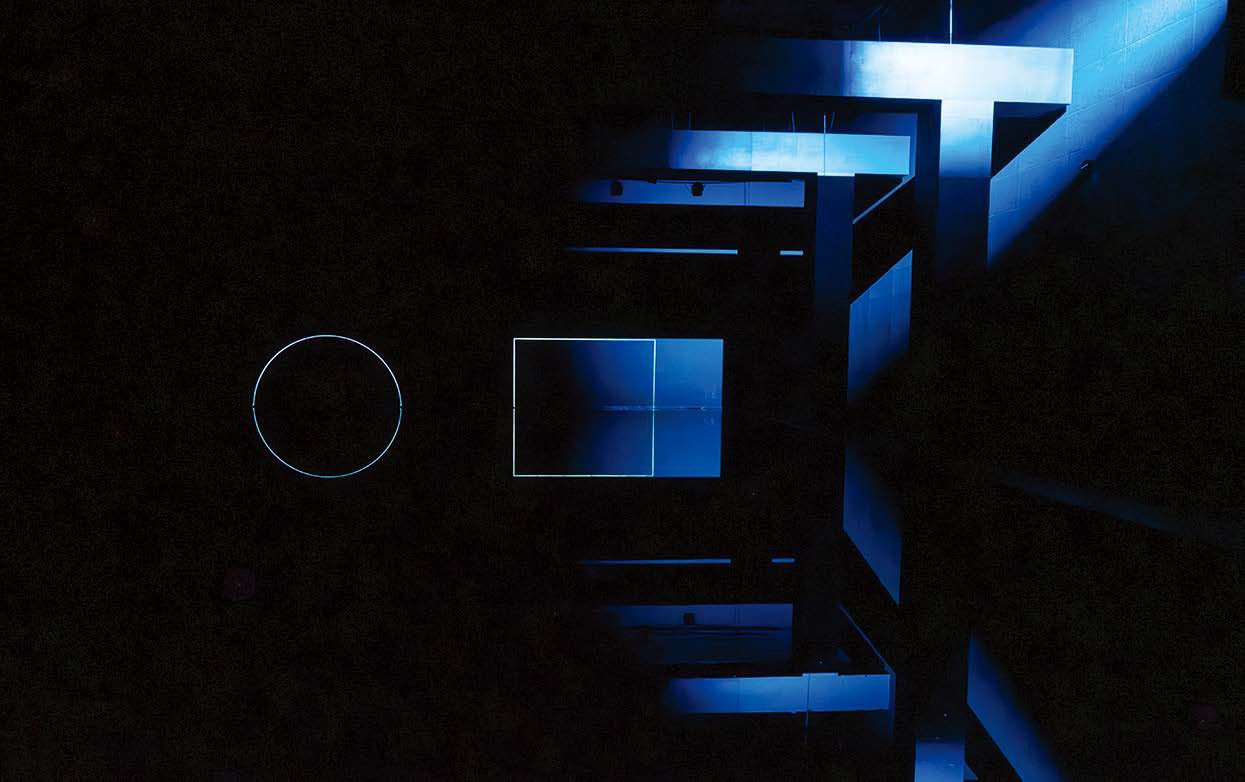

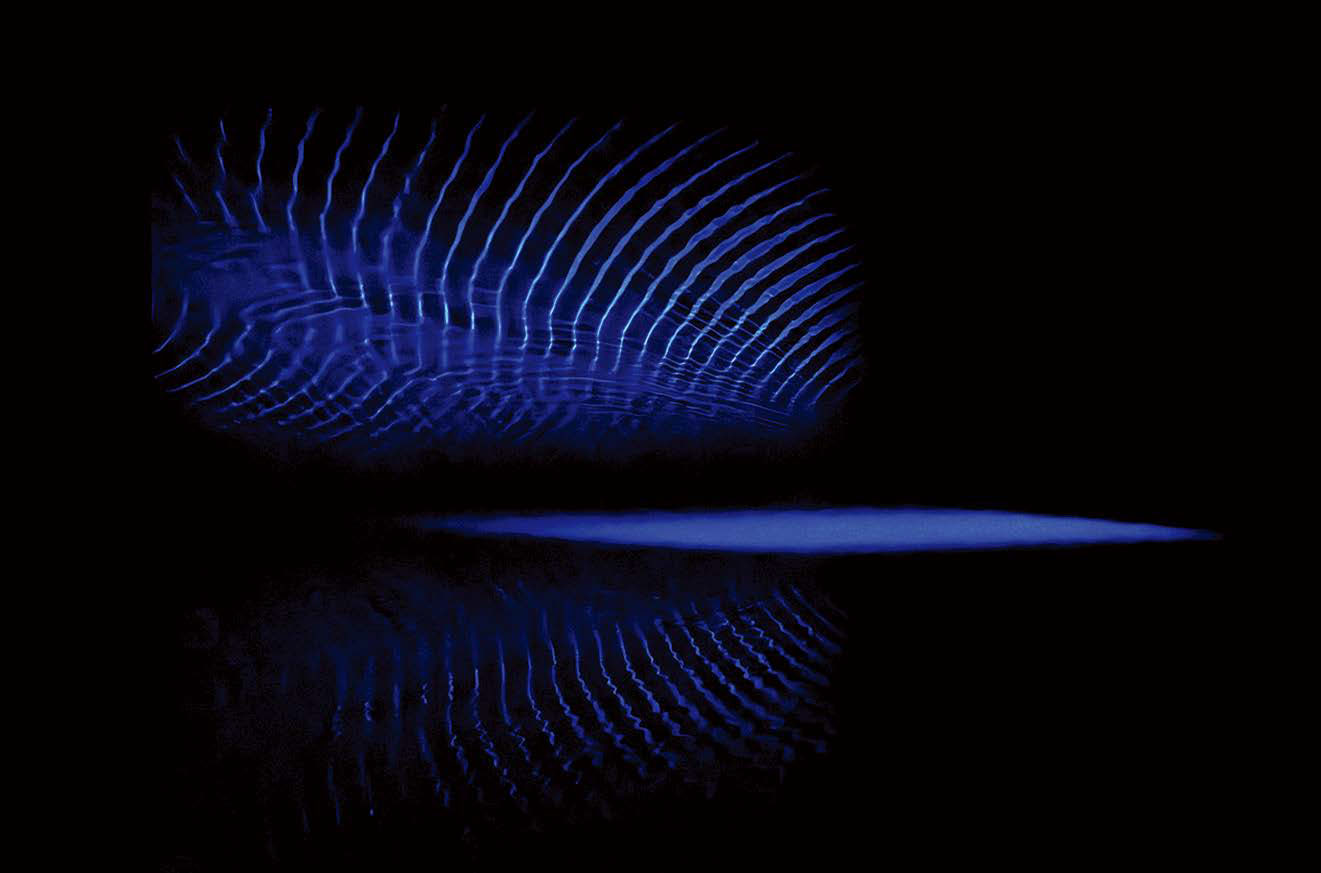

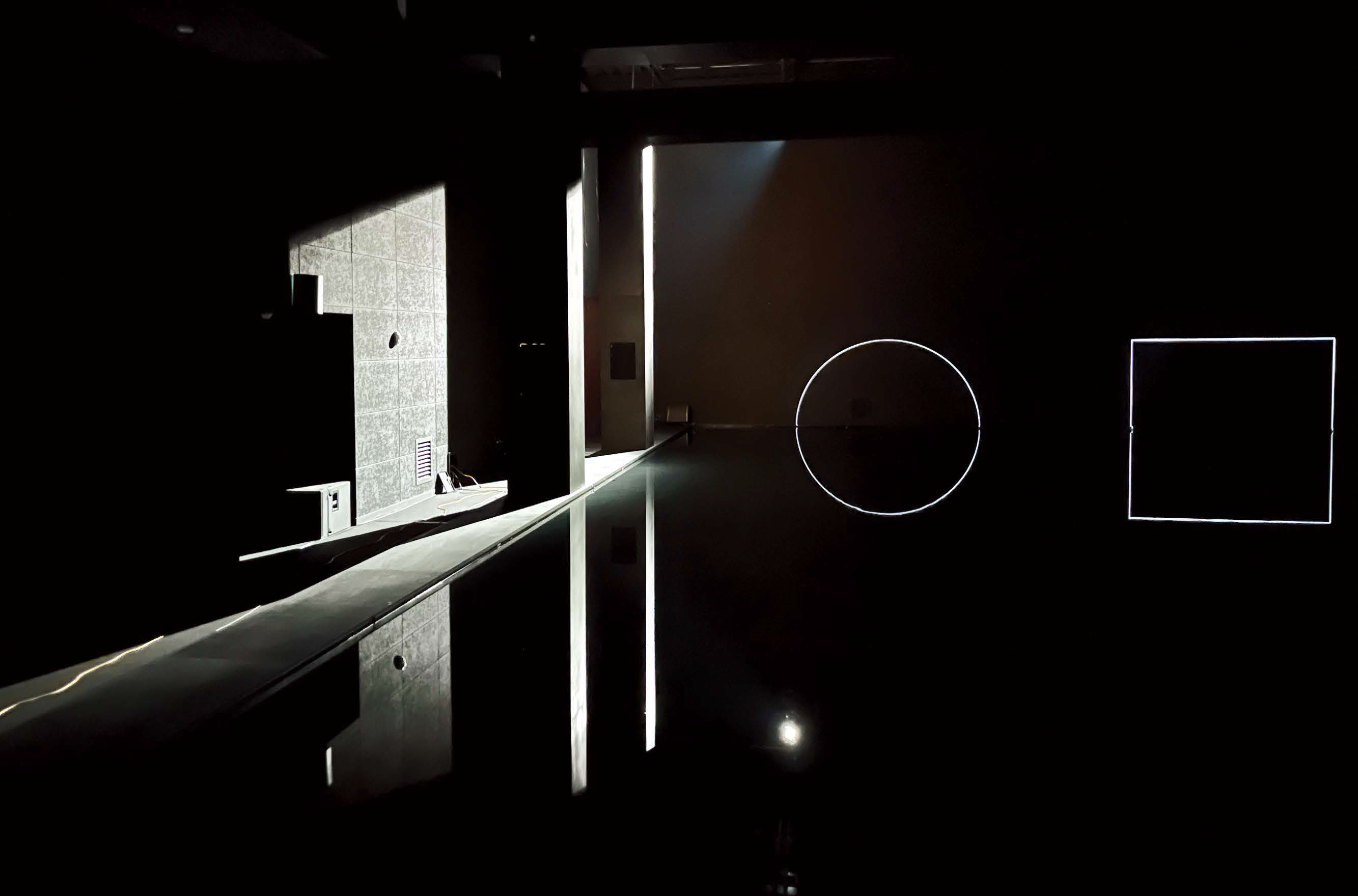

터렐의 작품들이 현실에 대한 인식의 틀을 재구축할 것을 요구하듯, 국립현대미술관 서울관에서 전시된 하이너 괴벨스의 설치 작품 〈겐코-안 03062(Genko-An 03062)〉(2025) 역시 인식을 결정하는 형식적 틀에 대한 묵상을 기반에 둔다. 영감의 원천은 1992년에 괴벨스가 (밴드 투어 중) 방문했던 교토의 겐코안(源光庵). 같은 정원을 향해 설치된 동그라미와 네모 모양의 각기 다른 창문 두 개가 서로 다른 인식의 틀을 만들어내는 건축적 발상이 씨앗이 되었다. 실제 창문을 통해 베를린의 도시 경관을 바로 보도록 한 〈겐코-안 12353〉(2008) 이후 사원의 이름을 그대로 가져온 연작은 전시될 때마다 전시 장소의 특정한 조건들을 포용하며 변화해 왔다.13 2012년 마틸덴회헤(Mathildenhöhe) 미술관의 지하 저수장에 〈겐코-안 64287〉이 설치되면서는 물이 주요 구성 요소로 흡수되었고, 이제 작품은 기억을 지닌 하나의 의식체로서 발발한다.

2014년 리옹에서 전시된 〈겐코-안 69006〉의 구성에 가까운 서울 버전 〈겐코-안 03062〉는 영감의 원천이었던 실제 사원의 구조를 어둠에서 추상화한다. 겐코-안 사원의 창문 두 개는 프로젝터에서 나오는 희미한 빛으로 한쪽 벽에 형상화되어 있다. 틀 너머 외부 세계는 어둠이 대체하고 있다. 그 앞을 장악한 연못은 시간을 감내하며 어둠에 익숙해지는 시선에 찬찬히 그 모습을 드러낸다. 이와 더불어 드러나는 것은 네모와 동그라미 형상을 이루는 절반이 물의 표면에 맺힌 반사광이라는 사실이다. 절반이 보이지 않으나 온전한 반사상을 비추는 르네 마그리트의 〈헤라클레이토스의 다리〉(1935)가 그러하듯, 직관하는 세계의 온전함은 환영이다.

하이너 괴벨스 〈겐코-안 03062〉 2채널 비디오, 8채널 사운드, 조명, 물, 물결 생성 장치 60분

사진: René Liebert 제공: 작가

그러나 괴벨스의 환영은 지각의 한계를 나타내는 대신 무한함을 향한 확장 가능성을 머금는다. 그 상당 부분은 아마도 몽타주 효과일 것이다. 곳곳에 설치된 엘립소이드 조명은 정교하게 프로그램된 시간의 궤적을 따라 물, 벽, 천장, 기둥 등을 어둠으로부터 희미하게 끌어내며 두 개의 빛 도형들과 다각적으로 관계를 맺는다. 여섯 대의 웨이브머신에 의해 물 표면에 간헐적으로 일어나는 작은 굴곡은 반사되는 빛을 왜곡시키거나 간섭 현상을 두텁게 만든다. 여기에 (적막 속에서 빛을 발하는 터렐, 맥콜의 작품과 달리) 음악을 뿌리로 삼는 괴벨스의 설치는 8채널 오디오를 통한 청각의 층위를 동반한다. 한국 등 세계 각지에서 괴벨스가 채집한 노래나 말소리가 서로 겹쳐지며 만들어내는 사운드스케이프는 라이트스케이프와 대위법적인 긴장을 만든다. 존 케이지, 거트루드 스타인, 알랭 로브그리예, 한나 아렌트, 로버트 루트먼, 하이너 뮐러의 글 조각들이 언어적 의미를 살짝 보태기도 한다. 철학자 데이비드 소로가 숲속에 칩거하면서 자연에 친밀한 삶을 실험하며 쓴『월든(Walden)』(1854)은 〈겐코-안 12353〉의 중요한 기반이 된 바 있으나, 〈겐코-안 03062〉에는 미미한 조각만 남아 있다. 이 모든 물질적, 언어적 파편들은 단일한 중심 주제나 서사적 중추, 혹은 ‘주인공’과 같은 지배적 요소를 형성하지 않고 분산적인 구성을 이룬다. 파편들의 느슨한 배치는 그가 “부재의 시어터”라 칭하는 방법론의 중요한 원칙이다.14〈겐코-안 03062〉의 연금술은 여러 시청각적 파편들의 겹침과 충돌과 병립으로 발생한다. 인간의 인식이 그러하듯 말이다. 이렇게 생성되고 변화하고 사멸하는 ‘다성적’ 현실은 자체 완결적인 동시에 인식 바깥을 향해 개방된 세계로서 현전한다.

이로써 빛, 소리, 물의 파동은 서로 중첩되고 상쇄하며 의식이라는 파동에 깊게 간섭한다. 물은 현상계 깊이 작품을 침투시키지만 ‘다성적’ 현실이 빚는 형이상학적 영원성은 그만큼 큰 낙차를 만든다. 작품을 이루는 루프의 한 시간 주기보다 장엄한 시공의 굴곡을 여는 것은 그 낙차일지 모른다. 의식조차 부재하는 초월적 시간.

하이너 괴벨스 〈겐코-안 03062〉 2채널 비디오, 8채널 사운드, 조명, 물, 물결 생성 장치 60분

사진: 작가 제공: 작가

“숭고함이란 […] 무한하고 형체 없는 공간 앞에서 느껴지는 감정이다.”15 – 안소니 맥콜

터렐이 캘리포니아에서 변형된 의식상태에 몰두할 무렵, 대륙의 반대쪽에서 안소니 맥콜은 다른 경로를 통해 빛의 세계에 진입했다. 뉴욕에 형성되고 있던 아방가르드 영화 신을 통해서였다. 이를 ’경로’라 말하는 것은 그의 창작혼이 평면에 이미지를 투사하는 영화의 태생적 본연에 안주하지 않았기 때문이다.

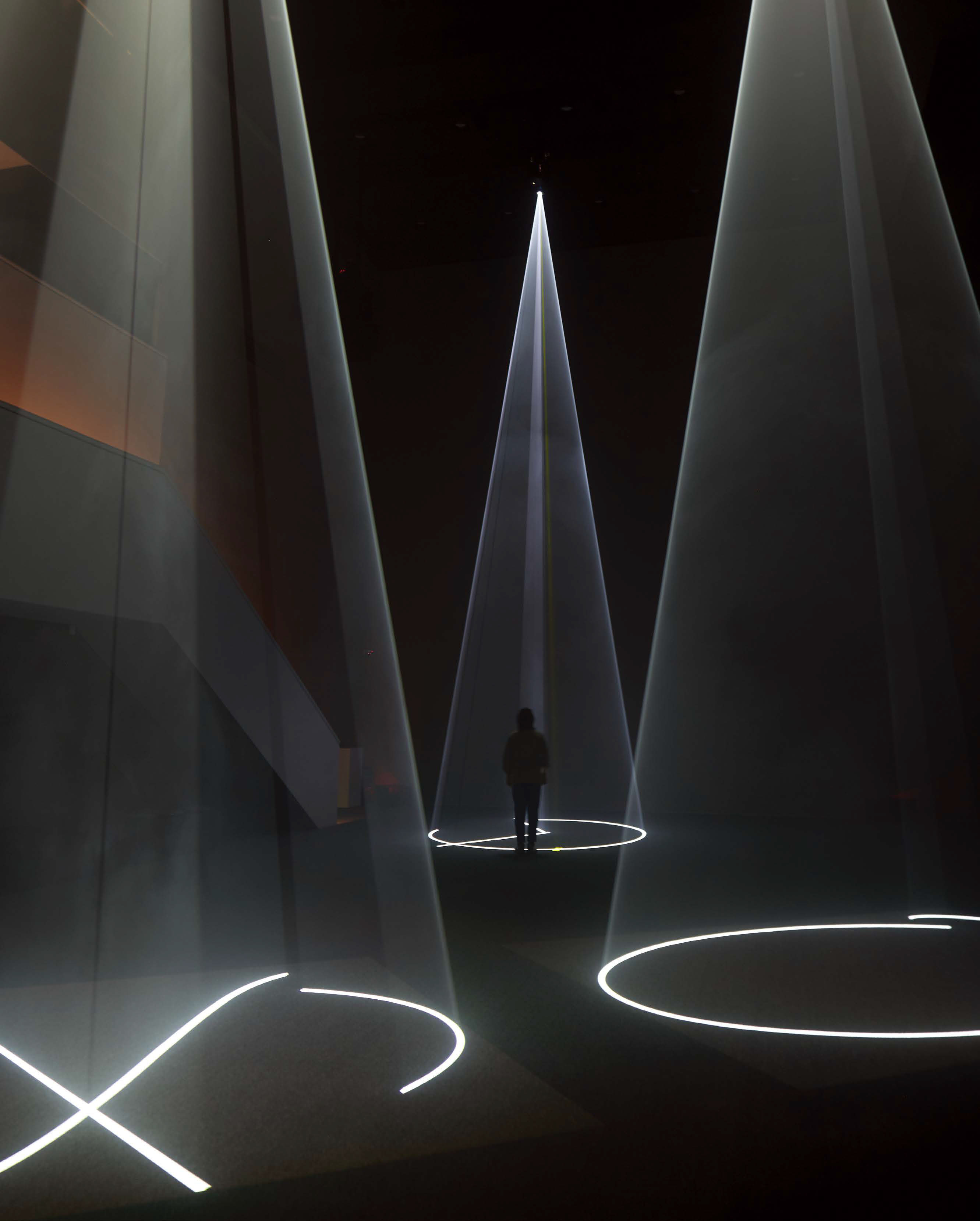

“우리는 영화를 해체했고 이제 그 파편 사이를 걷는다.”16 푸투라 서울에서 전시된 퍼포먼스 영상 〈불을 위한 풍경(Landscape for Fire)〉(1972)은 맥콜의 굴곡진 여정의 출발점에 영화가, 아니 영화의 해체가 있었음을 이와 같이 증언한다. 이후 작품에서 ‘이미지’는 마치 ‘해체’된 영화 장치의 파편들로부터 흘러나오듯, 스크린에 머물며 환영을 만드는 대신 관객이 점유하는 공간을 관통하며 스스로를 입체화했다. 그의 대표작 〈원뿔을 묘사하는 선(Line Describing a Cone)〉(1973)은 그렇게 맥콜의 작품세계에 현상학적 지향점을 부여했다. 16mm 필름프로젝터로 투사되는, 그가 “발자국”이라 부르는 스크린 위의 선 드로잉이 30분 동안 하나의 원을 천천히 그려가는 동안, 프로젝터와 스크린 사이의 허공 속 먼지나 담배연기 입자가 빛의 궤적을 가시화하며 원뿔로 형성된다.17 제목이 말하는 “묘사”란, 작품 바깥 현실의 모사가 아니라 필름과 스크린이라는 물질적 평면으로부터 공간으로의 차원 이동을 지시하는 셈이다. 이는 ‘영화’의 핵심이었음에도 늘 은폐되어 왔던 ‘빛과 공간’을 체험의 영역으로 생경화한다.

“투사된 빛은 더 이상 나눌 수 없는 최소한의 불가피한 영화의 조건이다.”18 – 안소니 맥콜

맥콜 자신이 이로부터 이어지는 빛 작품들을 “솔리드 라이트(solid light),” 그러니까 “고체광(固體光)”이라는 표현으로 아우르는 것은 어두운 공간에 (고체처럼) 부피를 갖는 빛의 형태가 감각의 대상으로 떠오르기 때문이다. 터렐의 빛이 시각에 집중했다면, 맥콜의 빛은 촉각에 접속한다. 은유가 아니라 직설로서의 ‘촉각’이다. 빛은 물질이기 때문이다. 이로써 영화는 몸으로 느끼는 매체로 거듭난다.

푸투라 서울의 전시에 포함된 〈당신과 나 사이〉(2006)와 〈스카이 라이트〉(2020)에서 ‘고체광’은 필름 프로젝터와 담배 연기 대신 (맥콜의 중단기 20년 동안 발전한) 디지털 프로젝터와 헤이저에 힘입어 견고한 존재감을 발산한다. 천장으로부터 쏟아지는 빛 아래에서 광원 쪽으로 시선을 보내면, 빛의 궤적이 허공에서 ‘고체’처럼 형상화되면서도 유연한 변형의 과정을 거치는 광경이 펼쳐진다. 수직적 경험 속에서도 시간은 일상적 위계질서를 밀어내기 시작한다. ‘위아래나 좌우가 없는 광경을 어떻게 인식할까?’ 지각의 조건이 변경되니 신체와 공간의 역학이 새로이 편성된다.

맥콜의 빛은 시간에 관해서도 습관적 직관을 뒤흔든다. 1974년에 완성한 〈4대의 프로젝터를 위한 긴 영화〉는 같은 16mm 필름을 프로젝터에 감는 방식을 네 가지로 실행하는 퍼포먼스 작품으로, 첫 피드 이후 앞뒤를 바꾸고 다음에는 좌우를, 다시 앞뒤를 바꿔 돌리면서 프로젝터에 들어가는 필름 방향의 네 가지 경우의 수를 차례로 모두 실행했다. 이에 따라 필름의 단일한 선형적 시간은 서로에 대해 상대적 관계를 갖는 네 가지 평행 현실들로 분산된다. 이로써 ‘위아래나 좌우가 없을’ 뿐더러 시간의 앞과 뒤마저 없는 광경을 상상적으로 촉발시킨다.

안소니 맥콜 〈당신과 나 사이〉 2006 《Plot09: This World & Nearer Ones》 Governors Island 전시 전경 2009

사진: Sam Horine © Creative Time

맥콜에게 시간은 절대적 흐름이 아닌 관계적 개념이다. 이것이 그가 영화를 ‘해체’하면서 도달한 ‘영화적 사유’의 정점이다. 퍼포먼스 연작〈연필 지속 드로잉〉(1973~1974)에서 ‘지속 시간(duration)’은 현상의 절대 배경이 아니라 그림을 그리는 와중에 소모되는 연필 흑연의 양이다. 우리가 가속도라고 말하는 사물의 위치 변화를 관찰하던 갈릴레오 갈릴레이가 물이 흐르는 양이나 진자의 운동을 시간 변수로 삼았던 것과 다르지 않게 여기서 시간은 또 다른 물질의 변화 외에 아무것도 아니다. 형태의 변화는 뉴튼이 구축한 고전적 세계의 ‘절대적 시간’에 의존하는 현상이 아니며, 시간은 우리가 상태 사이의 관계를 지각하기 위해 고안하는 편리한 개념일 뿐이다. 양자 물리학이 시사하듯, “우아한 지적 산물”19에 불과하다. 맥콜의 ‘고체광’은 서사적 인과관계는 물론이거니와 여타 영화들이 안주하는 시간이라는 변수로부터 독립된 형태의 변화를 ‘묘사’한다. 절대적인 방향성을 배제하는 대칭성이 잠재한다. 영화가

모더니즘의 정점에서도 접속하지 못한 동시대 세계관에 맥콜은 그렇게 밀접하게 다가가 있다. “영화의 근본은 빛과 시간”20이라는 그의 말을 부연한다면, “우리에겐 우리가 접하는 것보다 훨씬 큰 시간을 감각할 능력이 있다”21는 터렐의 말이 유용해진다.

아이러니하게도 맥콜의 빛의 시간은 20년 동안 끊어졌다. 2001년, 크리시 아일즈 큐레이터가 휘트니미술관의 《빛 속으로: 1964-1977년미국 미술에서의 투사된 빛》전을 위해 맥콜을 귀환시킨 이후 디지털로 확장된 그의 “고체광”은 초기의 형식적 단순함을 고이 보존하면서도 더욱 고집스럽게 추상적 시간의 무결성을 물화한다. 조형적 조촐함은 숭고미의 조건인 걸까. 진 영 블러드에 의해 불거진 “확장된 영화(expanded cinema)”라는 용어를 여전히 쓸 수 있다면, ‘확장’하는 것은 의식이다. 의식과 매체는 둘 다 스스로의 생성 조건을 깨침으로써 성숙한다.

왼쪽 안소니 맥콜 〈원뿔을 묘사하는 선〉 1973 작가 스튜디오 전경 사진: Peter Moore © Northwestern University

오른쪽 안소니 맥콜 〈불을 위한 풍경〉(스틸) 16mm 필름 1972 Courtesy of the artist, Sean Kelly New York, and Sprüth Magers

1 Elizabeth Pearce “Interview with James Turrell” Mona blog November 29 2017 https://mona.net.au/blog/interview-with-james-turrell(2025.8.5)

2 터렐 작품들의 배경 및 미술사적 맥락은 다음의 기사에 잘 정리되었다. 장원「제임스 터렐: 빛의 형이상학, 현대 테크놀로지의 역설」 『월간미술』 2025년 8월호 pp.96~103

3 Peter Noever James Turrell: The Other Horizon MAK 2002

4 LED 기술은 터렐의 초기작으로부터 오늘날 달라져 있는 가장 중요한 기술적 변화이다. 그가 할로겐이나 형광등을 다루기 시작할 때부터 일반 전구가 언젠가는 다양한 색상의 빛을 선사할 수 있을 것이라 기대했던 바를 LED 기술은 실현해 주었다. 반도체를 이용한 LED 기술은 단지 하나의 전구가 아니라 다양한 색상과 밝기에 걸쳐 빛을 통제할 수 있게 해주는 시스템이다. 특히 LED의 아주 낮은 광량은 작품의 질감에 중요한 변화를 가했다

5 James Turrell: A Retrospective Los Angeles County Museum of Art DelMonico Books 2013 p.89

6 위의 책 p.131

7 Matthieu Jacquet “The Exclusive Interview with James Turrell, Star of Contemporary Art Exhibited in Paris” Numéro January 10 2025

https://numero.com/en/art-design/art-en/the-exclusive-interview-with james-turrell-star-of-contemporary-art-exhibited-in-paris/ (2025.8.7)

비행사이기도 한 터렐은 하늘에서 땅을 내려다 볼 때 공간 감각이 재편되는 경험을 중요한 영감의 원천으로 말한다

8 독일어로 “완전한 장”이라는 뜻을 가진 이 장치는 빛이 일률적으로 채광되는 오목한 공간으로 시야를 채우도록 고안되었다

9 Craig Adcock James Turrell: The Art of Light and Space University of California Press 1990

10 Jane Livingston “Robert Irwin/James Turrell” Art & Technology: A Report on the Art & Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art 1967~1971 Los Angeles County Museum of Art 1971 p.171

11 조르주 디디-위베르만 지음 이나라 옮김 『색채 속을 걷는 사람』 현실문화연구 2019 p.84

12 Heiner Goebbels Aesthetics of Absence: Texts on Theatre Ed. Jane Collins. Trans. David Roesner, Christina M. Lagao, Routledge 2015 p.6

13 특정 장소 기반은 국립현대미술관의 우편번호 “03062”가 작품 번호로 명시된 사실에도 나타난다

14 Goebbels Aesthetics of Absence pp.4~5

15, 16 《안소니 맥콜: Works 1972-2020》 전시 안내문

17 작품에 보여준 낡은 건물의 묵은 먼지가 빛의 궤적을 가시화하는 데에 도움을 주었다. 휘트니미술관에서 이 작품을 전시할 때에 처음으로 포그머신이 사용되었다. Anthony McCall “Of Rhymings, Resonances, and Repetitions: Anthony McCall in Conversation with Maza Zoller” Anthony McCall: Face to Face EYE Filmmuseum 2014 pp.67~68

18 McCall “Two Statements” P. Adams Sitney(ed.) The Avant-Garde Film: A Reader of Theoory and Criticism New York: Anthology Film Archives 1978 p.250

19 카를로 로벨리 지음 이중원 옮김 『시간은 흐르지 않는다』 쌤앤파커스 2019 p.76

20 McCall “Of Rhymings, Resonances, and Repetitions” p.68

21 Arden Reed Slow Art: The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell University of California Press 2017 p.228

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지