《이불: 1998 이후》

리움미술관 9.4 ~ 2026.1.4

송고은 독립큐레이터

Exhibition

《이불: 1998년 이후》 리움미술관 전시 전경 2025 사진: 전병철 제공: 리움미술관

회고보다 새 호흡

송고은 독립큐레이터

“저는 단 한 번도 과거로 돌아가고 싶었던 적이 없고, 과거를 뒤돌아보는 것도 싫습니다.”1 막 서른을 넘긴 당시 이불의 말이다. 그로부터 30여 년이 흐른 지금, 그는 자신의 작업 세계를 어떻게 바라보고 있을까? 프리즈를 한 주 앞둔 지난 9월, 서울 미술계의 열기 한가운데 리움미술관의 《이불: 1998 이후》가 열렸다. 프리뷰에는 세계 각지에서 모인 큐레이터와 주요 미술관 관계자, 작가의 오랜 협업자, 그리고 그를 지지하는 관객들이 대거 참석해 전시의 무게를 실감케 했다. 작가의 초기 작업에 주목했던 서울시립미술관 《이불–시작》(2021) 이후 마련된 국내 대규모 회고전이자, 2026년 3월 홍콩 M+로 이어질 국제 순회의 서막을 알리는 자리였다. 같은 시기 서울에서는 루이즈 부르주아 회고전과 이에 응답하는 제니 홀저의 문장들, 그리고 역사에 가려졌던 여성 예술가들을 소환한 제13회 서울미디어시티비엔날레로 하나의 흐름이 이어지고 있었다. 일련의 전시가 여성 예술가의 서사와 텍스트의 힘을 환기한다면, 리움의 이불 전시는 그 서사를 한국 사회를 비롯해 동시대적 맥락에서 재배열한다. 이번 전시는 작가가 국제무대에서 쌓아 올린 시간은 단지 ‘대표성’의 문제가 아니라, 자기 언어를 확장해 온 과정이었다는 점을 또렷이 보여줬다.

왜 1998년 이후인가?

1998년은 이불의 첫 퍼포먼스 〈Cravings〉(1988)와 나체로 줄에 매달려 사회적 금기를 개인적 경험으로 호명한 〈Abortion〉(1989) 이후로 이미 10여 년이 흐른 시점이다. 그 사이 초기 퍼포먼스가 불러일으킨 매혹과 충격은 작가의 예상보다 훨씬 큰 파장을 낳았고, 어느새 “작품보다 작가 자신이 더 알려”2지게 된 역전의 상황을 마주하고 있다. 그는 자신과 접점이 있는 사회적 문제에 대한 자연스러운 인식에서 스스로의 신체를 매개로 삼았다. 그러나 1990년대 젠더와 몸의 담론이 부각되던 국면과 맞물리며, 당시 변화하는 작가의 관심사와 확장되는 언어들은 오히려 협소한 범주로 환원되는 듯했다. 작가의 질문은 초기 퍼포먼스 이후 이미 “신체가 연장되고 대체되는 방식, 또는 기술을 통한 신체의 재현”3으로 뻗어가며 근대사 전반에 걸친 아방가르드 예술·건축·과학기술의 환영적 어휘를 폭넓게 받아들이고 있었다. 이런 변화의 흐름은 1997년 뉴욕현대미술관에서 〈Majestic Splendor〉(1991~2018)4를 선보인 이후, 하랄드 제만이 기획한 제4회 리옹비엔날레, 호우 한루와 한스 울리히 오브리스트 공동 기획의 《Cities on the Move》(1997~1999) 등과 같은 국제적 전시를 거치며 더욱 두드러졌다.

《이불: 1998년 이후》 리움미술관 전시 전경 2025

사진: 전병철 제공: 리움미술관

당시 이불은 크게 두 축에서 자신의 언어를 차별화했고, 이는 이후 방대한 작업 세계를 여는 중요한 방향타가 되었다. 첫째, 그는 1980년대 중반까지 한국 미술계를 지배하던 모더니즘과 민중미술의 이분법적 구도에서 벗어나, 소위 ‘신세대 미술’ 작가들과 문제의식을 공유하면서도 집단적 강령이 아닌 개인의 실험성과 독자성을 전면에 내세웠다. 당대 젊은 작가들은 기성세대와의 차이를 스스로의 존재 이유로 삼았으며 이러한 ‘다름’을 드러내는 실천을 통해 동시대 작가의 전형이 형성되었다. 이 시기 이불은 그 흐름을 예민하게 포착해 한층 자율적이고 독자적인 조형 언어로 응답했다. 1998년은 이런 활동들이 앞서 소개된 전시들로 결실을 본 주요한 시점이었다. 두 번째 축은 세계 무대에서의 ‘아시아 여성’이라는 협소한 범주였다. 이불은 ‘여성’과 ‘아시아’라는 시선의 프레임을 해체하면서도 이에 대한 모순을 드러내는 이중 언어를 세웠다. 작가는 ‘나’의 몸에서 출발하되 그것을 근대화 과정의 기술-권력의 문제로 이행시켰다.5 이번 전시는 바로 그 확장의 문법이 가시화되는 지점을 주목하고 있다. 이렇듯 1998년 이후는 작가가 독자적인 언어를 형성하고, 그 방향성에 대한 확신을 견고히 하는 결정적 시기였다.

전시의 구축술: 파사드에서 심연으로

전시는 작가의 세계를 섣불리 아카이브하거나 친절히 분류하지 않는다. 대신, 이불이 그간 구축해 온 풍경의 조각 사이를 오가며 관객들이 스스로 의미를 구성하도록 여지를 남긴다. 전시의 동선은 어둠·반사·하강이 교차하는 구조로 설계되어, 심연을 따라 미끄러지듯 전시장 깊숙이 안내된다. 그 시작점에는 2016년 시드니비엔날레에서 처음 공개된 이후 런던 헤이워드갤러리의 《Crashing》(2018), 베를린 그로피우스바우의《Crash》(2018~2019) 등 작가의 주요 서베이 전시에서 선보인 거대한 은빛 비행선 〈Willing to be Vulnerable – Metalized Balloon〉(2015~2016/2020)과 뉴욕 메트로폴리탄미술관의 ‘더 제네시스 파사드 커미션’의 〈Long Tail Halo: CTCS #1〉(2024)가 자리하고 있다. 두 작품은 역사를 넘나들며 호명된 혼종적 형태 위에 현재와 미래의 기대와 불안을 동시에 환기시킨다. 그중 〈Willing to be Vulnerable – Metalized Balloon〉은 길이 17m의 은빛 비행선 형태로, 20세기 초 독일 기술의 상징이었던 체펠린(Zeppelin)을 참조해 제작되었다. 체펠린은 과거 낙관과 기술 신뢰의 상징이었으나, 1937년 힌덴부르크 참사 이후 역사 속으로 사라졌다. 이불의 비행선은 ‘사라진 희망’의 이미지를 참조하면서도, 침잠한 전시장 위로 떠올라 무모한 믿음의 잔광처럼 여전히 빛난다. 여기서 ‘취약할 의향(Willing to be Vulnerable)’은 패배의 제스처가 아니라, 다시 비상하기 위한 전제처럼 읽힌다.

〈Willing To Be Vulnerable – Metalized Balloon〉

천, PET 필름, 송풍기, 전기 배선 300×1700×300cm 2015~2016/2020

《이불: 1998년 이후》 리움미술관 전시 전경 2025

사진: 전병철 ©Lee Bul 제공: 작가, BB&M, 하우저앤워스, 리움미술관

본격적인 전시는 1층 블랙박스 공간에 펼쳐진 〈Civitas Solis II〉(2014)로 이어진다. 캄파넬라(Tommaso Campanella)의 『태양의 도시(Civitas Solis)』(1602) 가 투명성과 질서를 이상으로 제시했다면, 이불의 설치는 그 투명성이 언제든 감시와 통제로 기울 수 있음을 나타낸다. 깨진 거울, 금속, LED 조명이 만들어내는 산란된 빛은 관객의 방향 감각을 흔들고, ‘완벽한 질서’라는 이상이 얼마나 쉽게 균열될 수 있는지 느끼게 한다. 이 긴장감은 〈Gravity Greater than Velocity I〉(2000)의 작은 공간으로 관객을 이끈다. 마치 SF 영화 속에 등장할 법한 코인노래방의 외형을 지닌 이 설치는 관객이 준비된 트랙 중 자신이 원하는 곡을 선택해 부를 수 있게 한다. 개인의 목소리는 대중의 기억에 겹쳐지고, “당신이 오기 전에 시작되었고, 당신이 떠난 후에도 계속될 노래”라는 이용안내문의 문구는 개인의 사소한 선택마저 이미 거대한 흐름 속에 편입되고 있음을 조용히 암시한다. 고독과 연대, 안정과 동요의 경계를 흐리는 설치 한편에 〈Cyborg W6〉(2001)가 공중에 매달려 있다. 중력을 거스르는 신체의 형상은 인간의 몸이 사회적 질서와 기술적 구조 사이에서 어떤 존재로 남을 수 있는가를 질문한다. 〈Cyborg W6〉는 〈Majestic Splendor〉에서 드러난 ‘부패하는 유기체’에서, ‘확장된 신체’로 이행하는 과정을 보여주는 작가의 주요 조각 작품이다.〈Majestic Splendor〉가 실제 생선의 부패 과정을 전시장에 들여와 미와 혐오, 감각과 제도의 모순을 드러냈다면 이후의 작업들은 점차 건축적 형태와 상반되는 재료 탐구에 기반해 인류가 반복해 온 열망과 실패의 시간을 주목했다. 이런 점에서 〈Cyborg〉 연작은 초기 퍼포먼스의 수행적 신체에서 구조적 사유로 나아가는 주요한 전환을 시사하고 있다. 머리와 팔다리를 잃은 채, 완벽을 향한 욕망과 기술의 끝없는 상상이 교차하는 이 형상은, 이후 작가의 작품 세계에서 전개되는 유토피아를 향한 흥망성쇠의 사건들과 이어진다.

기억의 질감으로 만드는 건축적 풍경

지하층은 심연 속에 가라앉은 개인과 집단의 기억, 역사적 파편, 그리고 사회·문화·정치적 참조들이 복잡하게 얽힌 지형도를 보여준다. 여기에 펼쳐진 작품들은 아방가르드 예술의 레퍼런스를 정교하게 엮어내지만, 결국 새로운 세계에 대한 열망과 그 위에 필연적으로 드리워진 인류사의 긴 그림자를 말하고 있다. 이 지층을 파헤치기 위해서는 먼저〈Souterrain〉(2012/2016)의 터널을 지나야 한다. 금속성의 외피와 산란하는 빛으로 발광하는 내부는 한 사람이 겨우 통과할 수 있는 좁고 낮은 통로로 이루어져 있다. 이불은 “어린 시절 기억의 대부분은 벙커, 먼지, 사건과 이웃들이 만든 풍경과 이어져 있다.”6고 말한다. 이러한 기억의 질감은 〈Bunker (M. Bakhtin)〉(2007/2012) 등의 작업에서도 드러난다. 익히 알려진 대로 좌익 정치운동에 관여했던 부모 아래 성장한 작가는 잦은 이사와 제한된 교류 속에 유년을 보내야 했다. 그 시절 어린 이불이 상상한 안식처는 안전한 공간을 품은 벙커 형태였다.7 작가는 그 공간 이미지에서 작업 전체를 관통하는 비전, 곧 ‘유토피아’의 단서를 포착했다. 이처럼 유년의 놀이와 기억, 참혹함과 온기가 공존하는 이중적 이미지는 일련의 설치 위에 겹겹이 포개진다. 전시의 지형은 〈After Bruno Taut (Beware the sweetness of things)〉(2007)에 대한 응답으로 이어진다. 브루노 타우트(Bruno Taut)는 유리 궁전과 같은 공상적 비전을 그렸지만 노동자의 사회적 주거에도 관여한 양면성을 지닌 건축가다. 이불 역시 화려한 장식의 반짝임 뒤에 놓인 노동의 시간, 이상과 현실의 토대를 함께 본다는 지점에서 서로 겹쳐진다. 이 작품은 크리스털, 유리, 아크릴 비즈, 체인으로 세밀하게 제작된 구조가 낮게 부유하는 장면을 통해 결국 실현되지 못한 꿈의 애수를/우울함을 드러낸다.

〈Mon grand récit: Weep into stones…〉

폴리우레탄, 포멕스, 합성 점토, 스테인리스 스틸 및 알루미늄 막대, 아크릴 패널, 합판,

아크릴 물감, 바니시, 전기 배선, 조명 280×440×300cm

2005《Lee Bul: From Me, Belongs to You Only》 모리미술관 전시 전경 2012

사진: Watanabe Osamu ©Lee Bul 제공: 모리미술관 소장: ㈜하이트진로

같은 지하층 안쪽에 자리한 〈Mon grand récit: Weep into stones…〉(2005~)는 조각이자 미래의 도시 모형을 연상시키는 전시의 대표작이다. 작가가 말하는 ‘나의 거대 서사’는 역사를 하나의 통합된 이야기로 상정할 수 없다고 주장한 장 프랑수아 리오타르의 논의를 변주하면서 출발한다. 이 개념은 문명과 이상, 신화와 현실, 일상과 숭고 사이의 관계를 탐구하며, 이불 작품 전반에 흐르는 알레고리를 유용하게 구현시킨다.8 붕괴와 재건이 반복되는 도심을 닮은 구조물 사이, 17세기 영국 작가 토머스 브라운(Thomas Browne)의 문장이 전광판 위에 깜박인다. “WEEP INTO STONES, FABLES LIKE SNOW, OUR FEW EVIL DAYS(바위에 흐느끼다, 눈과 같은 우화들, 얼마 되지 않은 우리의 불운한 나날들)”.

이불의 작업에는 이처럼 텍스트가 종종 등장한다. 예컨대 〈Aubade V〉(2019)는 2018년 판문점 선언 이후 철거된 DMZ 감시초소 폐자재로 제작된 타워로, 내부에는 “FOR THE NEXT 1 MILLION YEARS, THE CYCLE CARRY THE OBLIQUITY BETWEEN 22° 13′ 44″ AND 24° 20′ 50″”라는 문구가 LED로 점멸된다. 합의와 파기가 반복되는 이상향은 작품의 재료인 금속의 물질성과 닿아있다. 관객은 유리가 만드는 환영, 어두운 표면의 울렁임, 산화되는 금속의 표면을 차례로 통과하며 지하층 전체에서 인류 역사의 오랜 꿈이 지닌 메커니즘을 공감각적으로 경험한다.

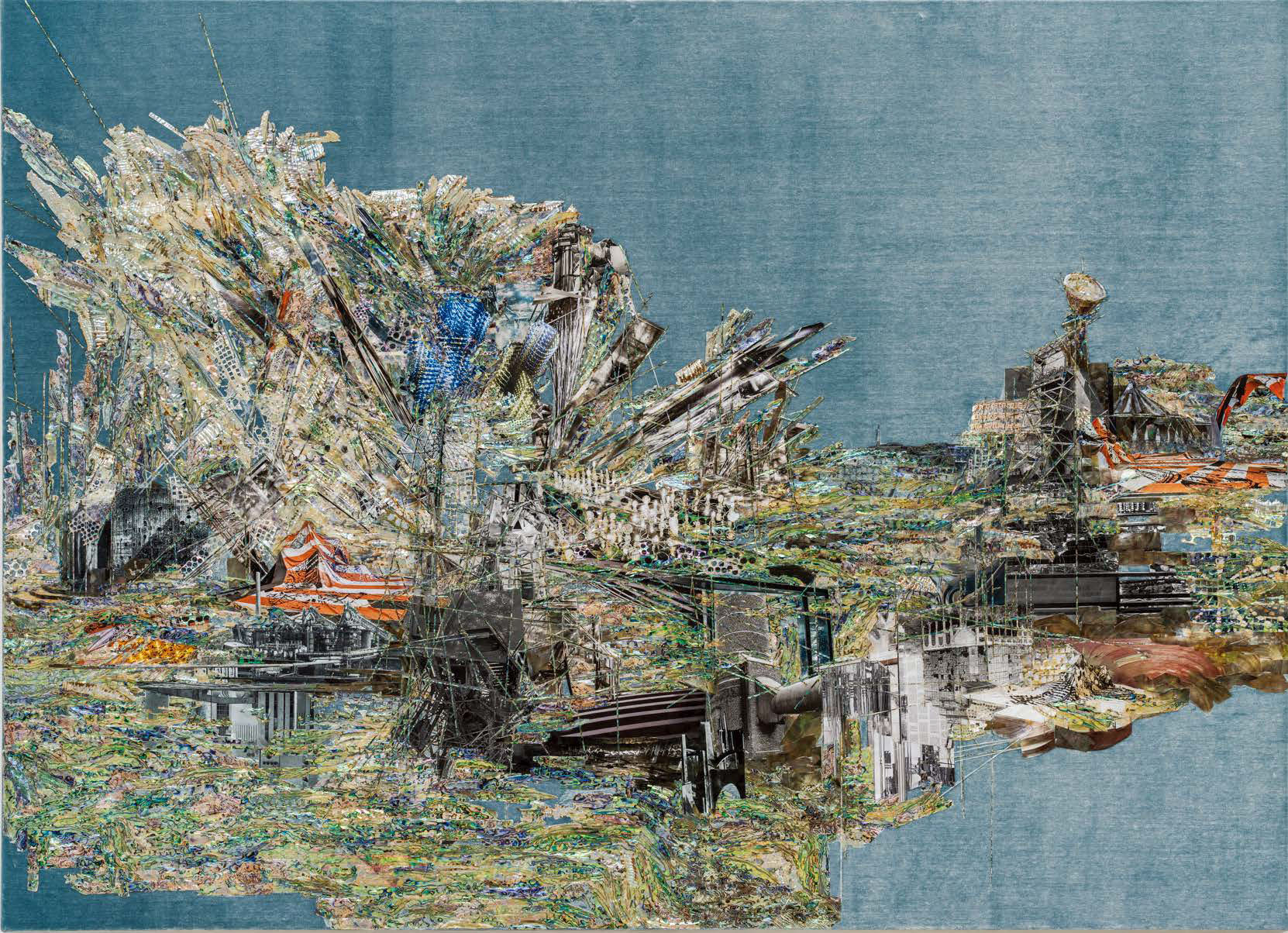

전시의 또 다른 축은 이불의 평면 작품이다. 이번 전시는 기존의 주요 조각, 설치 작품과 연동된 드로잉과 〈Perdu〉(2016~)를 비중 있게 다룬다. 작품 속 이미지는 〈Cyborg〉와 〈Anagram〉(1999~2015) 등을 통해 과학기술과 신체의 유기적인 형태에서 출발해 최근작으로 갈수록 점차 추상화되고 있다. 〈Perdu〉는 아크릴 물감과 돌가루, 자개 등을 켜켜이 쌓아 올린 뒤 갈아내는 반복적 과정을 통해 화면을 구축한다. 작가는 이 과정을 두고 서서히 형상을 발견해가는 고고학적 발굴에 비유하기도 한다.9 프루스트의 『잃어버린 시간을 찾아서(À la recherche du temps perdu)』(1913~1927)에서 ‘잃어버린’과 뜻을 같이하는 작품의 제목은 잊을 수 없는 기억, 피할 수 없는 과거의 형상을 지칭한다. 이렇게 조각적 방법으로 구축된 표면은 색과 결이 서로 미끄러져 경계가 고정되지 않고, 각도에 따라 달라지는 자개의 반사로 일렁인다. 이 추상적 이미지는 마치 아직 도래하지 않은 도시의 풍경을 불러일으키는 듯하다.

〈Untitled (Willing To Be Vulnerable – Velvet #15)〉

자개, 아크릴 물감, 실크 벨벳에 콜라주 147×197×12cm (액자포함) 2021

사진: 전병철 제공: 작가 및 리움미술관 ©Lee Bul 소장: 리움미술관

‘이후(after)’를 향해

유토피아의 서사와 신화, 열망과 불안이 공존하는 이 전시는 과거의 요약이 아니라 다음을 위한 새로운 장으로 작동된다. 작가의 기억에서 출발한 감각의 재현은 여전히 “무의식과 실제 경험을 매개하는 꿈의 언어를 만들어내”고 있다. 이는 현실을 가장 탁월하게 갱신하는 방식 중 하나일 것이다. 밝은 파사드와 어두운 지하를 왕복하는 동선 속에서 관객은 표면을 더듬어 심연을 만나고, 그 진동을 따라 다시 지층 위로 되돌아온다. 이 과정에서 떠오르는 질문은 단순하다. 우리는 어떤 세계를 원하며, 그것을 어떻게 함께 만들 것인가. 관객의 호흡과 걸음이 그 결론을 완성해 갈 것이다. 이불은 전시의 제목이 지시하듯 1998년의 시간을 경유해 여전히 ‘이후(after)’를 향하고 있다. 전시는 과거를 요약하는 회고가 아닌, 상이한 기억과 언어, 물질과 기호가 충돌하고 공명하는 새로운 호흡을 만들어내는 현장이었다.

1 박찬경 「LEE BUL: 패러디적, 아이러니적 현실에 대한 패러디와 아이러니: 작가와의 대담」 『공간』 1997년 2월호

2 위의 글

3 한스 울리히 오브리스트 『이불』 도록 아트선재센터 1998

4 〈Majestic Splendor〉는 1991년 처음 발표되었을 당시 〈화엄〉이라는 제목으로 선보인 뒤 1997년 뉴욕 현대미술관 전시를 기점으로 현재의 영문 제목으로 소개되고 있다

5 Seungduk Kim Lee Bul: les deux corps de l’artiste 『Art Press』 no. 279 May 2002

6 Stephanie Rosenthal A Feeling about Freedom 『Lee Bul: Crashing』 London: Hayward Gallery Publishing 2018

7 위의 글

8 Grazia Quaroni Lee Bul: On Every New Shadow Paris: Fondation pour l’art contemporain 2007

9 Alain Elkann La Stampa Turin, Italy June 18 2023