《오지호와 인상주의:

빛의 약동에서 색채로》

전남도립미술관

2024.11.15 ~ 3.2

Exhibition

《오지호와 인상주의 : 빛의 약동에서 색채로》

전남도립미술관 전시 전경 2024

진실한 감정과 순수한 색채로 새롭게 창조된 자연:

구상미술의 거목 오지호의 작품세계김이순 미술사

〈남향집〉 캔버스에 유화물감 80×65cm 1939

국립현대미술관 소장

한국 근현대미술 연구는 사실상 추상미술에 치우친 감이 있고, 한국 현대미술사 연구자들은 앵포르멜과 모더니즘 미술, 기하학적 추상과 실험미술, 단색화로 이어지는 추상미술의 단선적 흐름에 주목해왔다. 오지호는 평생 이 흐름을 거슬러 작업했던 작가다.

오지호 작품세계를 입체적으로 조망하는 전시

2025년은 오지호(吳之湖) 탄생 120주년이 되는 해다. 이를 기념하여 전남도립미술관에서 《오지호와 인상주의: 빛의 약동에서 색채로》 전이 열린다. 국립현대미술관과 공동 기획된 이 전시는 오지호의 작품세계를 입체적으로 조망하고 있는데, 1985년 국립현대미술관에서 개최했던 회고전 이래 보기 드문 대규모 전시다. 오지호의 초기에서 말년까지의 대표작 100여 점 및 아카이브 100여 점과 함께 오지호의 데스마스크와 유품(이젤, 팔레트, 붓, 작업복 등)이 전시되어 있으며, 오지호의 동경미술학교 스승인 후지시마 다케지(藤島武二)와 오카다 사브로스케(岡田三郎助)의 작품, 여수 출신 서양화가로 동경미술학교 선배인 김홍식(金鴻植)과 입학 동기인 김용준(金瑢俊)의 동경예대 소장 자화상, 오랫동안 절친이었던 김주경(金周經)의 작품들, 그리고 오지호의 두 아들 오승우(吳承雨), 오승윤(吳承潤)과 장손 오병욱(吳秉郁)의 작품까지 한자리에서 감상할 수 있다. 더하여 인상주의 대표작가 클로드 모네의 수련작품과 오지호가 좋아했던 빈센트 반 고흐의 예술세계를 VR로 체험할 수 있도록 준비되어 있다. 그야말로 오지호의 예술세계와 영향 관계를 종적, 횡적으로 살필 좋은 기회다.

전시는 전체 3부로 구성되어 있다. 제1부 ‘인상주의를 탐색하다’ (1920~1945), 제2부 ‘남도 서양화단을 이끌다’(1946~1970), 제3부 ‘한국 인상주의를 구현하다’(1971~1982)로 나누어 주제를 정하고 이에 따라 시기별로 오지호의 작품을 전시하고 있어 흔히 ‘한국의 인상주의 화가’로 불리는 오지호의 정체성을 재확인할 수 있다. 그러나 이번 전시의 중핵인 오지호의 동경미술학교 시절부터 말년에 이르는 100여 점의 작품들은 오지호가 결코 인상주의에 머물지 않았음을 드러낸다. 전시의 부제처럼 “빛의 약동에서 색채로” 오지호의 관심이 이동했음을 분명히 확인할 수 있다.

《오지호와 인상주의: 빛의 약동에서 색채로》

전남도립미술관 전시 전경 2024

자연에 대한 감동을 담은 순수한 색채의 향연

한국 미술사에서 오지호는 한국 인상주의의 기수 내지는 인상주의 토착화의 대가로 언급된다.1 특히 활짝 핀 사과꽃을 수많은 작은 붓터치로 표현한 〈임금원〉(1937)과 따스한 햇볕이 든 초가집과 토담을 표현한 〈남향집〉(1939)은 향토적 정서를 반영한 ‘한국적 인상주의’의 대표작품으로 언급되곤 한다. 1938년에 발표한 「순수회화론」에서 오지호는 ‘회화는 빛(光)의 예술’임을 천명했고, 그 스스로 자신이 철 지난 인상파에 주목했던 이유를 설명하면서 일본과는 다른 한국의 기후와 풍토를 담아내기 위해 인상주의를 선택했음을 술회한 바 있기에2 오지호를 한국(적)의 인상주의 화가라고 보는 데는 재론의 여지가 없어 보이기도 한다.

그러나 이번 전시에 출품된 작품들을 살펴보면, 1945년 광복을 기점으로 오지호의 작품 경향이 크게 변화했음을 알 수 있다. 밝고 선명한 색채가 강조된 해방 이후의 자연 풍경화와 정물화는 앞서 언급한〈임금원〉이나〈남향집〉같은 해방 이전의 작품들과 화풍에서 차이가 확연하다. 게다가 작품 수에서도 해방 이후의 작품이 압도적으로 많기에 오지호의 작품세계를 인상주의로 범주화하는 것은 재고할 필요가 있다. 예를 들어, 오지호가 1948년 첫 개인전에 출품했던〈초추〉를『오지호·김주경 二人畫集(이인화집)』에 실린 1937년의 〈초추〉와 비교해 보자. 1937년 작품에서는 나뭇잎에 반짝이는 광선을 작은 붓터치로 점을 찍어 포착하려 했던 반면, 1948년 작품에서는 자연의 색을 다양한 녹색조로 표현하고 노랑과 빨강으로 악센트를 주고 있다. 광선을 직접 포착하기보다는 맑은 가을날 자연에서 느낀 감동을 밝고 선명한 색으로 담으려 한 결과로 보인다. 현재까지 1939년〈남향집〉과 1948년 〈초추〉 사이에 제작된 것으로 알려진 작품이 없기 때문에 오지호 화백의 화풍 변화 추이를 자세히 논하기는 어렵다. 그러나 해방 이후의 작품은 1949년 〈무등산이 보이는 풍경〉에서처럼 대상을 단순한 색면으로 표현하고 굵은 윤곽선을 두르고 있어 마티스의 화풍에 더 가깝다. 물론 색면은 색종이와 같은 밋밋한 단색이 아니라 풍부한 뉘앙스가 있다.

조각의 원리가 ‘형상’에 있는 것이라면 회화의 원리는 ‘색채’에 있다고 여긴 오지호는 1950~1960년대에 자연 풍경화는 물론 정물화에서도 밝고 고운 선명한 색으로 자연의 생명감을 표현했다. 우장춘 박사와의 만남을 계기로 그린 여러 식물 그림뿐 아니라 탁자 위에 자유롭게 놓여 있는 몇 알의 석류를 그린 〈석류〉(1960)에서도 이를 확인할 수 있다. 붉은색과 진노랑의 색면으로 처리된 배경이나 주황과 연두의 배합으로 그려진 다양한 표정의 석류들은 실제 광선과는 무관한 강렬한 색채를 띠는데, 이는 오지호가 시각적 사실에서 벗어나 색채에 심취해 있었음을 말해준다. 자연에서 출발하되 밝고 선명한 색으로 뒤덮인 화면은 인상파의 경계를 넘어 보나르나 마티스의 작품에서 볼 수 있는 색의 향연을 연상시킨다.

1970년대의 자연 풍경화는 인상파는 물론 야수파나 여느 표현주의 작품과도 구별되는 특징을 보여준다. 1972년 〈과수원 풍경〉은 봄기운이 완연한 허허로운 들판을 배경으로 전경에 꽃이 핀 나뭇가지를 호방한 필치로 표현한 작품이다. 사군자의 매화 그림을 연상시키는 이러한 표현은 시시각각 변화하는 사과꽃과 복숭아꽃을 화면 가득 그린 35년 전 개성 송도 시절의 작품들과 비교했을 때 그 차이가 확연하다. 유럽 여행을 계기로 그린 작품들은 그의 관심이 더 이상 한국의 자연에만 머물러 있지 않았음을 보여준다. 〈북구의 전원〉(1976)은 진녹색의 풀밭과 보랏빛 라벤더꽃을 속도감 있는 붓질로 그리고 그 중간중간에 핀 주황색 꽃들을 불규칙한 점으로 꾹꾹 눌러 표현하였다. 오지호는 이처럼 선명하고 풍부한 색감과 대담하고 활달한 서체적 필치로 유럽에서 경험한 자연의 생명력과 아름다움을 생생하게 포착하여 독자적인 회화 세계를 구현해 냈다.

〈무등산이 보이는 구월풍경〉캔버스에 유화물감 24.5×32.5cm 1949

국립현대미술관 소장

‘새로운 자연의 창조’로서의 구상예술론

해방 이후 오지호는 어떠한 예술관을 갖고 있었을까. 그의 예술관을 살필 수 있는 대표적인 글로는 1938년에 발간한 『오지호·김주경 二人畫集(이인화집)』에 수록된 「순수회화론」과 함께 해방 이후에 발표한「‘데포르메’론」(『조선일보』, 1956.8)과 「구상회화 선언」(『자유문학』,1959.8)을 들 수 있다. 이 중 해방 이전에는 널리 통용되지 않던 ‘구상(具象)’이라는 단어를 사용한 「구상회화 선언」 제하의 긴 호흡의 글에 주목할 필요가 있다. 그는 ‘산(生) 그림’을 그리기 위해서는 생명이 내재한 자연의 형상을 완전히 떠나서는 안 되며, 자연에서 느낀 색에 자신의 감정을 담아 표현할 때 생명감 넘치는 그림을 그릴 수 있다고 보았다. 「‘데포르메’론」에서도 “데포르메는 자연이면서 자연이 아닌 것, 즉 새로운 자연을 창조하는 방법”이 될 수 있다고 언급하여 추상미술과 대비되는 구상미술을 강조하였다. 1968년에는 자신이 그동안 발표한 글을 모은 미술론집 『현대회화의 근본문제』(예술춘추사)를 출간하면서 「순수회화론」과 함께 「구상회화 선언」과 「‘데포르메’론」이 자신의 회화관의 기본 사상을 이룬다고 언급하고 이 저서의 맨 앞에「구상회화 선언」을 수록하기도 했다. 아울러 이 글을 발표할 즈음의 작품〈추광〉(1960)을 책의 첫머리 작품으로 수록한 점도 주목할 만하다. 한편, 한국미술사의 흐름에서 1968년은 앵포르멜 추상미술에 이어 기하학적 추상을 비롯한 다양한 실험적인 미술이 명멸하던 시기였다는 점도 우연으로 보기 어렵다.

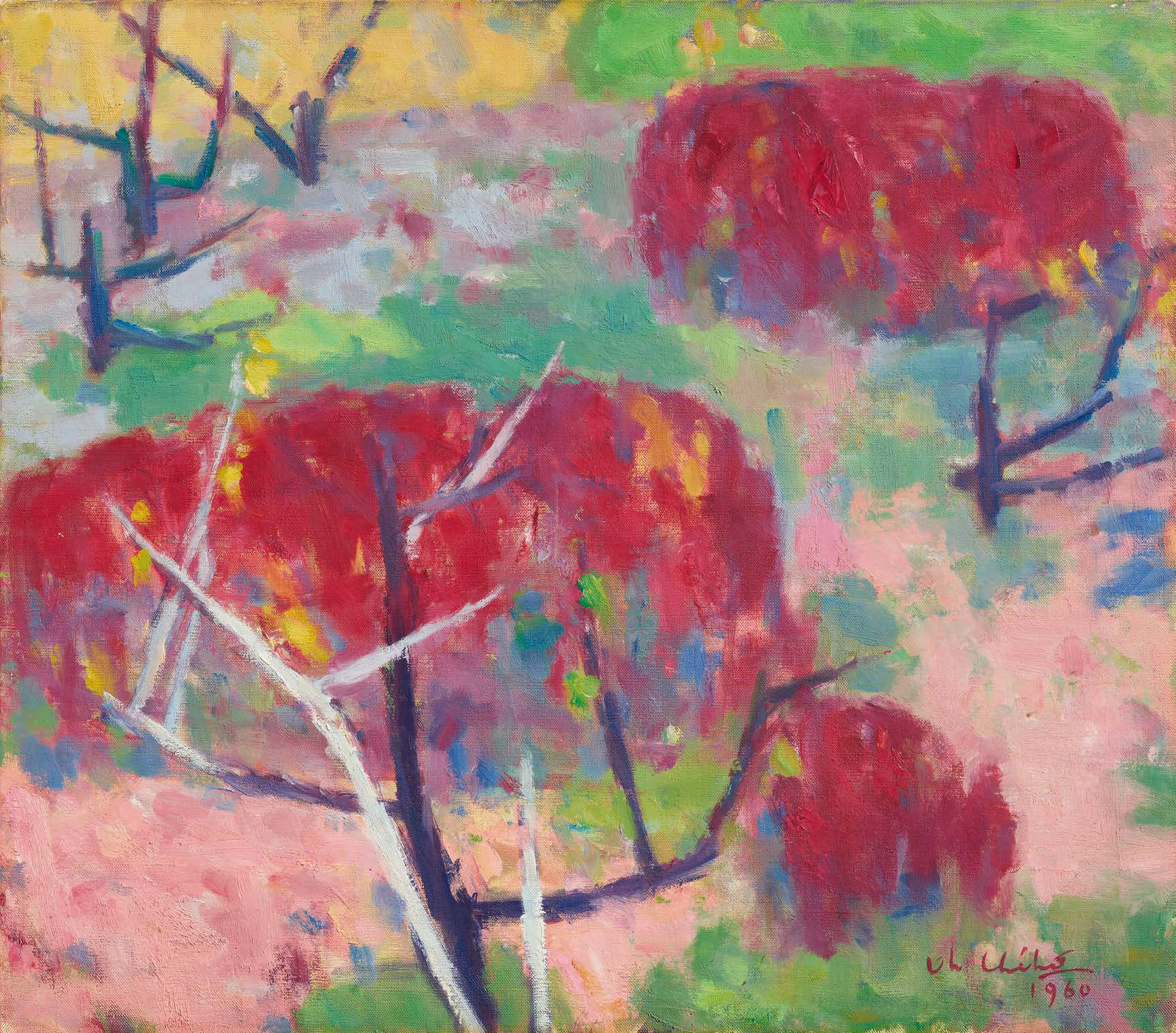

〈추광(秋光)〉캔버스에 유화물감 53.5×60.5cm 1960

국립현대미술관 소장

한국 구상미술의 거목이 되다

2025년은 오지호 탄생 120주년이 되는 해이면서, 오지호가 서양화가가 되려는 꿈을 안고 일본으로 건너간 지 꼭 100년이 되는 해이기도 하다. 대학 졸업 후 백화점에 근무하던 시절, 일제 말기와 해방 직후의 불안정한 시기, 그리고 6·25전쟁 시기를 제외하고 그는 평생 그림에 전념했다. 게다가 미술사 및 미술이론에 대한 해박한 지식을 바탕으로 자신의 예술관을 정립하고 이를 일관성 있게 실천하였다. 1948년에는 고향에 정착하여 호남의 자연을 즐겨 그리면서 주변 화가들에게 미친 영향이 적지 않기 때문에 남도 서양 화단의 정체성을 정립한 화가로 언급되곤 한다. 그러나 보다 큰 틀에서 그의 족적을 살펴보면, 한국 근현대화단에서 오지호만큼 구상회화의 가능성을 발견하고 평생 구상회화를 구사한 작가를 찾아보기 어렵다. 작가들은 흔히 구상(사실)에서 추상으로 옮겨가거나, 자신의 고유한 양식을 정립한 후에 그 스타일에서 크게 벗어나지 않고 평생 반복적으로 그린 경우가 많다. 하지만 오지호는 근대기에 심취했던 인상주의 화풍에 머물지 않고, 회화의 본질은 자연의 생명과 그 아름다움을 표현하는 것이라는 젊은 시절의 예술관을 견지하면서 자연을 새롭게 포착한 끝에 진정한 구상회화의 거목이 되었다. 그리하여 마침내 오지호보다 8년 늦게 태어나 8년 늦게 일본 유학길에 올랐던 추상미술의 거목 김환기(金煥基)와 쌍벽을 이루게 되었다.

한국 근현대미술 연구는 사실상 추상미술에 치우친 감이 있고, 한국 현대미술사 연구자들은 앵포르멜과 모더니즘 미술, 기하학적 추상과 실험미술, 단색화로 이어지는 추상미술의 단선적 흐름에 주목해왔다. 오지호는 평생 이 흐름을 거슬러 작업했던 작가다. 다행히 지난해 국립현대미술관에서는 《MMCA 기증작품전: 1960-1970년대 구상회화》 전이 열렸고, 서울시립미술관에서도 《박광진: 자연의 속삭임》 전이 열리고 있다. 흥미롭게도 요즈음 동시대 미술가들은 추상보다 구상에 관심이 훨씬 크다. 이러한 추세에서 볼 때, 이번 전시는 한국 구상회화의 저력을 환기할 수 있는 중요한 전시다. 이번 전시는 이러한 성과와 함께, 인상주의를 넘어 자연의 생명과 감정을 담은 색채를 독특한 필치로 펼쳐낸 오지호의 작품세계를 새롭게 위치 정립할 과제를 남긴다.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지