《초현실주의와 한국근대미술》

국립현대미술관 덕수궁 4.17~7.6

진휘연 한예종 교수

Exhibition

《초현실주의와 한국근대미술》 국립현대미술관 덕수궁 전시 전경 2025

이미지 제공: 국립현대미술관

‘또 다른’ 초현실주의(자들)의 정체?

김주원 큐레이터, 한빛교육문화재단 이사

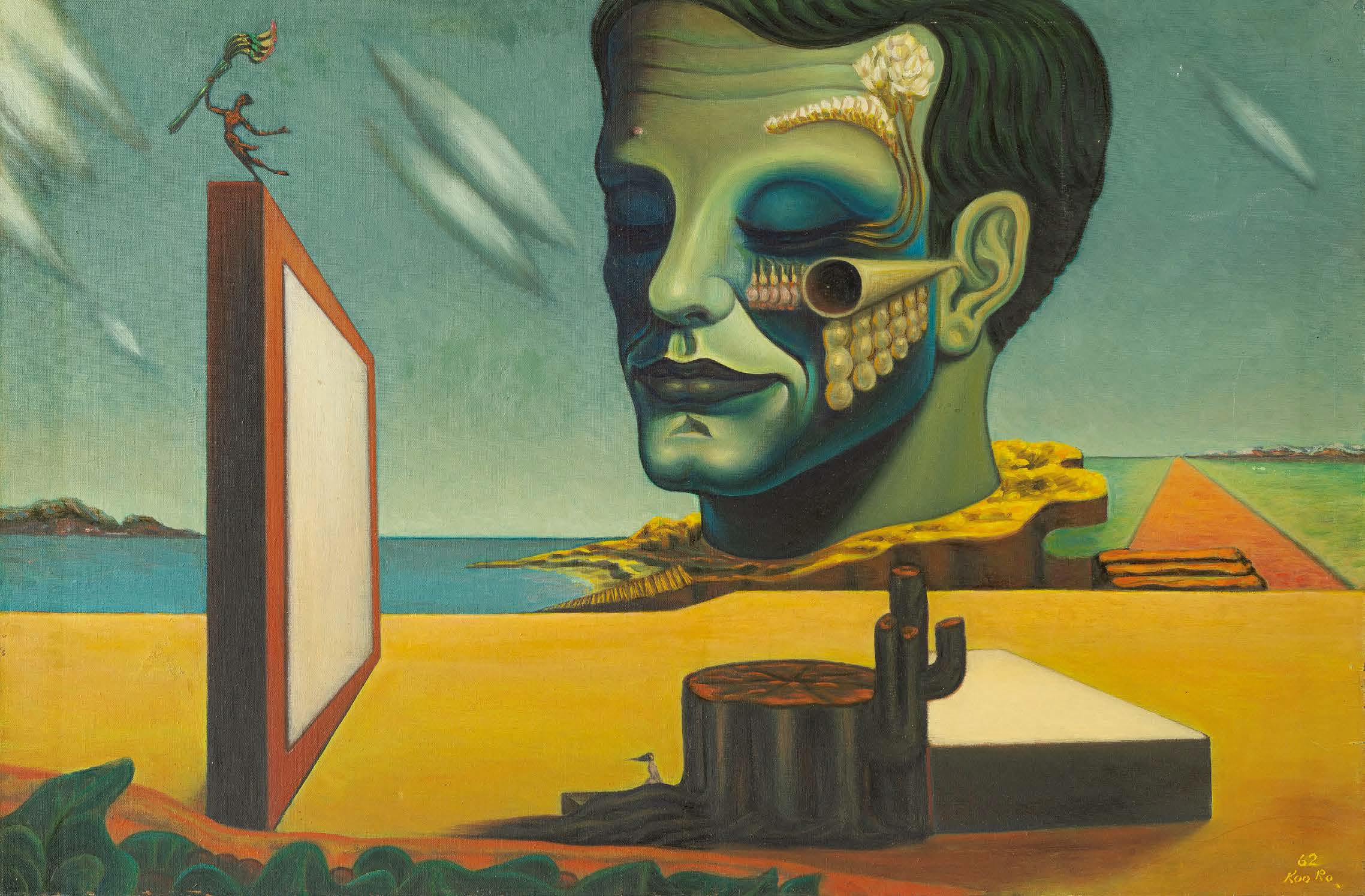

김영환 〈자화상 풍경〉 캔버스에 유채 66×100cm 1962 유족 소장

초현실주의: 죽음과 전회

“초현실주의는 하나의 학파라기보다는 정신의 상태라 할 수 있다. 아무도 이 운동에 속하지 않지만 모두가 그 일부이다. 초현실주의가 사라졌는가? 그렇지 않다. 왜냐하면 초현실주의는 여기에도 없고 저기에도 없기 때문이다. 그것은 모든 곳에 있다. 초현실주의는 유령이고, 멋진 변형에 의해 초현실적이 된 근사한 강박이다.”-모리스 블랑쇼1

앙드레 브르통(André Breton)의 「초현실주의 선언(Manifeste du surréalisme)」(1924 ) 이후 20년이 지난 1940년대 중반 발표된 프랑스 소설가이자 비평가 모리스 블랑쇼(Maurice Blanchot)의 위 글은 최근 국내외에서 자주 회고, 소환, 재정의되는 ‘초현실주의’와 관련하여 주목할 만하다. 이는 1920년대 프랑스를 중심으로 전개된 ‘예술운동’인 초현실주의의 ‘죽음’ 선언이자, 불멸의 영향력을 행사하는 ‘정신 혹은 태도’로서의 초현실주의로 ‘전회’를 선언하는 사유였을 수 있기 때문이다. 블랑쇼의 사유가 실마리가 되었을까?

초현실주의가 현대미술로 복귀하는 데 핵심적으로 기여한 할 포스터(Hal Foster)가 프로이트의 ‘언캐니’로 초현실주의 다시 읽기를 시도한 책 『강박적 아름다움(Compulsive Beauty)』(1993)의 서문에서 밝히고 있듯이, 1990년 전후부터 초현실주의는 격한 기세로 복귀해서 이것을 주제로 한 전시회, 학회, 저서, 논문이 쏟아져 나왔던 것이 사실이다.2

초현실주의의 현대미술로의 복귀 사례 가운데, 블랑쇼의 사유와 포스터의 정신분석학적 초현실주의 해석의 지평 안에서 접근한 주목할 만한 전시로 미국 메트로폴리탄미술관과 영국 테이트모던이 공동기획한《경계를 넘은 초현실주의(Surrealism Beyond Borders)》를 들 수 있다. 2021년부터 다음 해까지 2년에 걸쳐 두 미술관에서 진행된 전시는 브르통의 「초현실주의 선언」 이후 전 세계의 초현실주의 회화를 총망라하면서, 초현실주의를 단순한 하나의 사조가 아닌 모든 인간의 저변에 자리 잡은 하나의 현상으로 보고 그 면모에 집중하였다. 흥미롭게도 전시에는 정해창의 〈인형의 꿈〉(1930년대), 구왕삼의 〈무제〉(1945~1948), 임응식의 〈정물2〉(1949) 등의 사진 작품과 변영원의 회화 작품 〈반공여혼〉(1952)이 소개되었다.

초현실주의 미술의 의미를 새롭게 읽어보려는 비슷한 시도 가운데, 2024년 초현실주의 탄생 100주년을 기념하며 기획된 각기 다른 권역의 두 전시는 현대미술로 복귀한 ‘초현실주의’의 다양한 국면을 확인할 수 있어 흥미롭다.

초현실주의의 발상지 프랑스 파리에서는, 대규모 국제 기획전《초현실주의》가 퐁피두센터에서 열렸다. 전시는 “초현실주의가 양차 세계대전 사이 파리를 중심으로 전개된 특정 예술사조가 아니라 시간과 공간의 경계를 초월해 세계 전역에 걸친 국제적인 예술운동”3이었음을 주목하고, 파리 전시 이후 함부르크 쿤스트할레, 마드리드 마프레재단, 필라델피아미술관을 2026년까지 순회한다. 이 전시는 각 도시마다 다른 주제와 작품이 추가되어 40여 년 동안 국제적으로 폭넓게 전개된 초현실주의의 다양성과 확장성을 보여주고 있다.

한편, 일본에서도 《『초현실주의 선언』 100년-초현실주의와 일본》전이 2023년 12월 중순 교토 문화박물관에서 시작하여, 이타바시 구립미술관, 미에현립미술관을 순회하며 2024년 6월 막을 내렸다. 애초 1920년대 파리를 중심으로 한 초현실주의가 일본 각지 미술에서 수용, 변용, 전개, 내면화하는 양상을 전시한다는 것은 ‘서구와 아시아’, ‘중심과 주변’, ‘원본과 모방’이라는 식민시대 차이의 계기를 애써 상기해야 했던 근대기 슬픈 아시아의 복잡한 사정과 공명한다. 전시는 제국주의와 태평양전쟁 전후 거듭된 폭력적 시대와 겨뤘던 일본 초현실주의의 예술적 도전 속에서 구성된 특유의 초현실주의를 조명하였다.

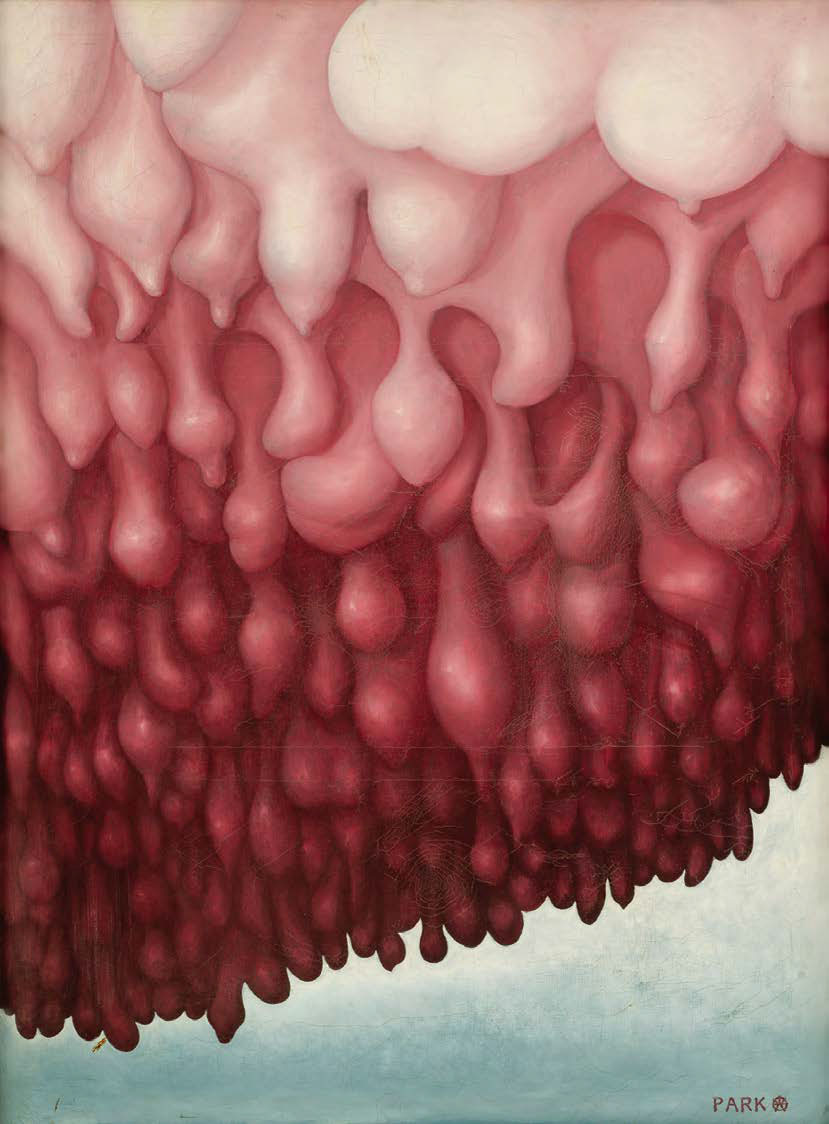

박광호 〈종유 환상〉캔버스에 유채 128.5×97cm 1970년대 유족 소장

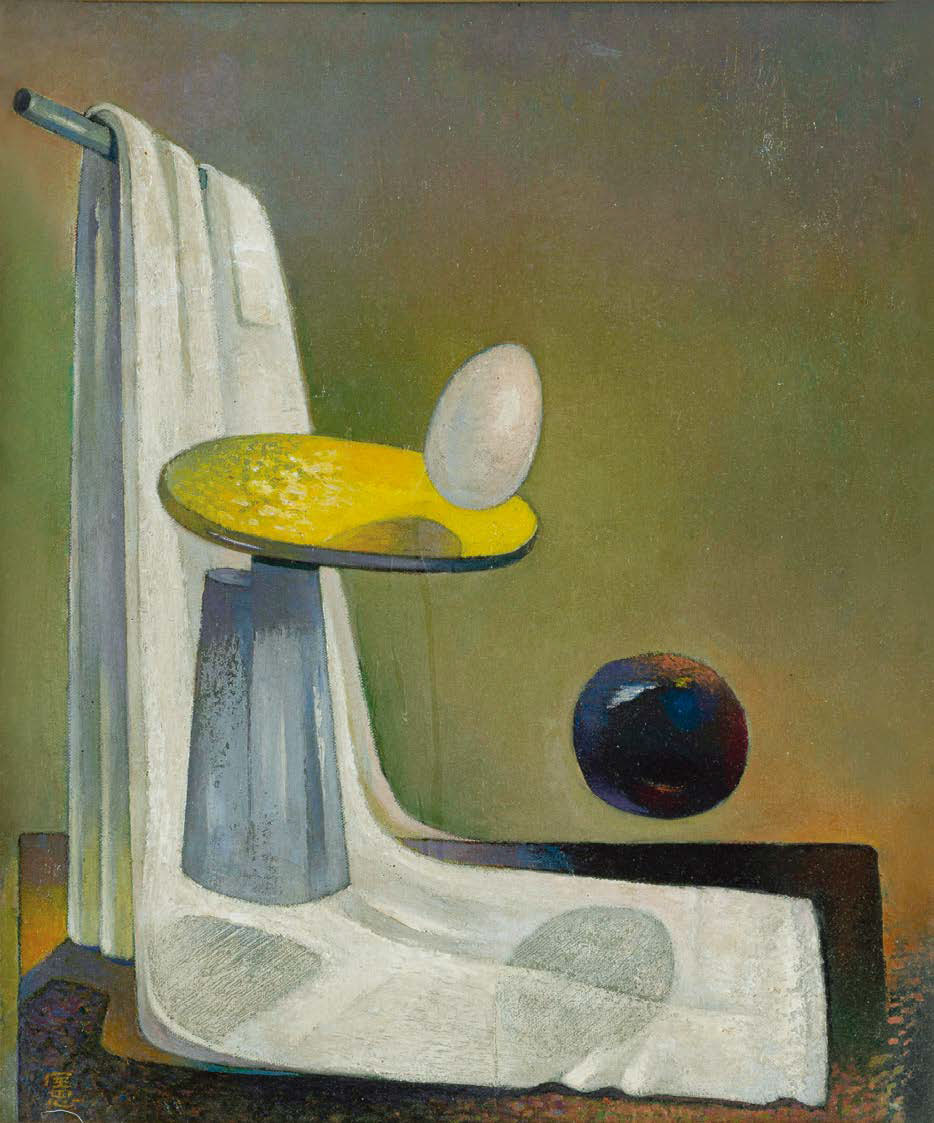

신영헌 〈정물의 동〉 캔버스에 유채 45.5×38cm 1975 개인 소장

‘또 다른’ 초현실주의

잘 알다시피, 일제강점기에 시작된 ‘한국 근대미술’에서 동시대 미술의 주요 참조처는 프랑스 파리와 일본 도쿄였다. 흥미롭게도 국립현대미술관(이하 MMCA)의 《초현실주의와 한국근대미술》전은 근대기 한국미술에서 “거의 받아들이지 않았”4다는 ‘초현실주의’가 표제이다. 할 포스터 등에 의한 초현실주의의 복귀가 빈번해진 최근의 국제적 미술 동향과 더불어 초기 수용 및 존재 여부 자체에 대한 미술사학적 규명이 절실했던 터에 《초현실주의와 한국근대미술》전시는 학계의 기대뿐 아니라 대중적 관심을 모으기에 충분했다. 따라서, 이 전시는 김환기와 유영국 등에서 시작된 추상미술 이후 한국 앵포르멜, 실험미술 등의 일부 개념적 경향, 그리고 단색화 등으로 이어 온, ‘추상미술’은 곧 ‘아방가르드’라는 확정된 듯했던 주류 한국 근현대미술사 서술의 관점을 재고하고 다시쓰기에 대한 요구를 불러일으킬 수 있다.

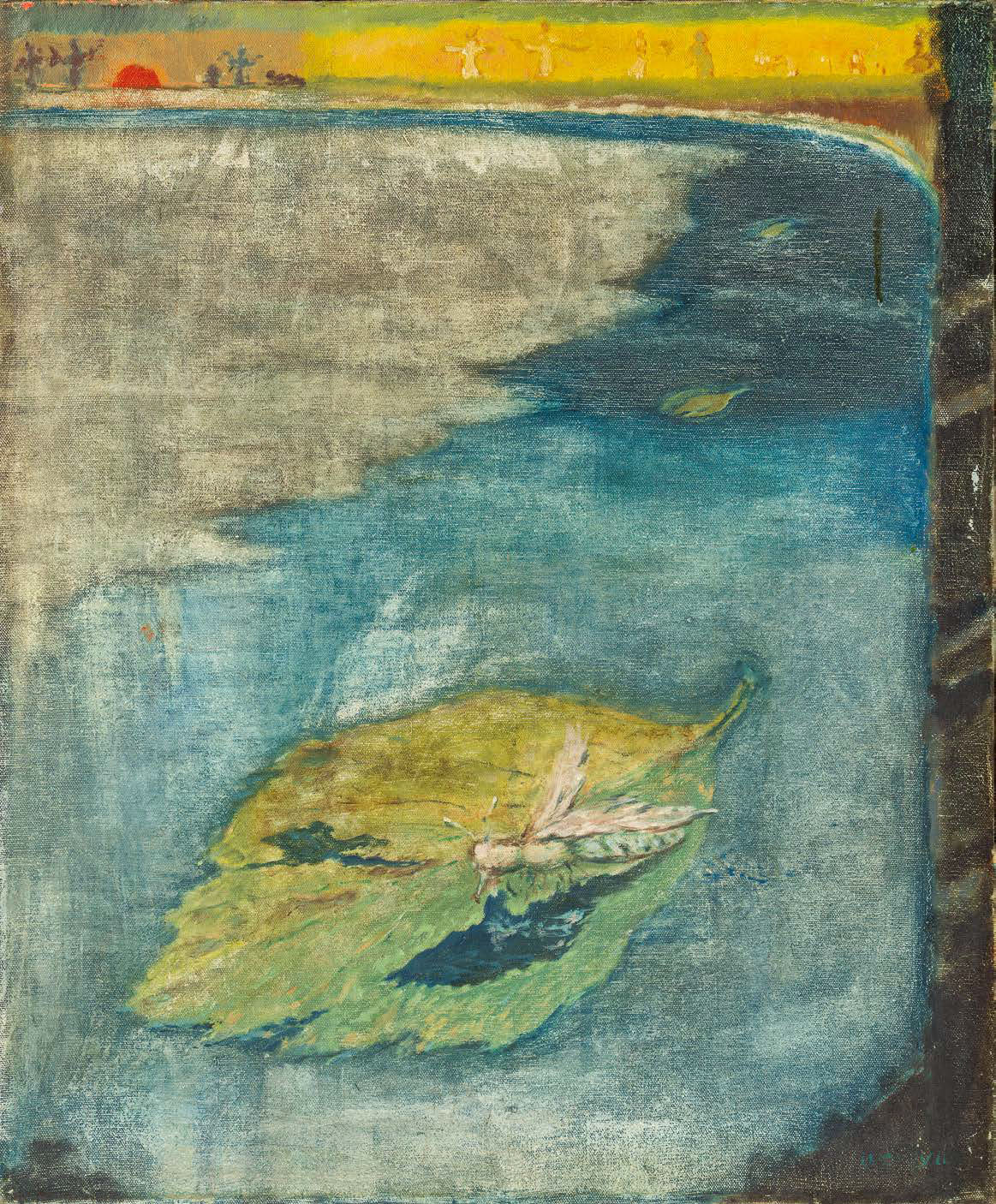

총 2부로 구성된 전시는 1부 ‘삶은 다른 곳에 있다’(1전시실)와 2부 주류 미술사와 무관하게 초현실주의적 세계를 평생 탐구한 작가 김욱규, 김종남(마나베 히데오), 김종하, 신영헌, 김영환, 박광호 등(2~4전시실)을 소개하고 있다.

작가 49명의 작품 200여 점이 소개된 이번 전시는, 새롭게 발굴한 작가 6명의 조명에 앞서 총 43명의 관련 작품을 1부에서 모두 소개하였다. 1930년대 제작된 정해창의 사진 작업 〈인형의 꿈〉에서부터 1990년대 작품인 신학철의 〈역사의 들 1〉(1990)과 박현규의 〈신 천지창조〉(1992) 등에 이른다. 거의 60년의 시간을 통찰하고자 시도했던 전시 현장의 구성과 동선은 카탈로그에 게재된 기획자(박혜성 학예연구사)의 제안과는 다소 거리가 있다. “1920년대 말부터 1930년대 초 ‘초현실주의’라는 용어의 첫 등장과 초현실주의의 한국 수용과 전개 과정을 문화번역 관점에서 살펴보자”5는 기획 의도가 실천되기에는 적지 않은 아쉬움이 남는다. 일제강점기 한국은 서구와 일본을 ‘중심’으로 상정한 ‘지역’이었다. 서세동점의 시기에 ‘서구’-‘비서구 제국 일본’-‘비서구 식민지 한국’의 삼각관계 속 문화번역의 문제는 그렇게 단순하지도 단선적이지도 않다. 작품 숫자에 비해 전시공간이 협소해서였을까. 기획자의 진지한 학문적 연구성과가 풍성한 아카이브 자료의 제시와 맥락으로 구현된 통찰적 동선으로 구현되었더라면 하는 아쉬움은 여전히 가시지 않는다.

김종남(마나베 히데오) 〈새들의 산아제한〉 캔버스에 유채 130.5×160.3cm 1978 유족 소장

2전시실부터 4전시실까지 이어지는 2부에서는 “한국 화단에서 드물게 보는 초현실주의적인 체질”의 여섯 작가를 본격적으로 소개하고 그들의 작품세계를 조명했다. 이 작가들은 세상 혹은 미술계와 거리를 두며 자신만의 각기 다른 초현실주의적 세계를 상상하고 완성해 갔다. 하나의 양식인 초현실주의로 수렴될 수 없는 이들의 작품은, 동시대성과 시대착오, 중심과 주변, 원본성과 모방, 아카데미즘과 전위, 순수와 현실참여 등 이항대립의 틈 사이를 오가며 현실과는 ‘또 다른’ 현실 너머를 상상하고 낯선 불연속과 다양성을 새삼 일깨운다.

특히, 1930년대 도쿄에서 초현실주의와 조우한 후 줄곧 재일조선인이라는 정체를 감춘 채 마나베 히데오라는 이름의 일본인으로 살았던 김종남의 화면은 배가된 기묘한 환상성으로 눈길을 끈다. 이산(離散)의 트라우마가 짙게 배어있는 김욱규의 화면과 개인의 내밀한 욕망이나 에로틱한 환상을 그려낸 김종하와 박광호의 전혀 다른 초현실적 화면은 뻔한 여성 신체 모티프의 관능적 표현으로, 혹은 편집적으로 반복하여 그린 구성적 이미지로 억압된 정념과 물신 숭배적 욕망을 드러내고 있다.

사실, 전시에서 발굴 조명한 여섯 명의 작가를 통해, 규명하고자 했던 한국 초현실주의의 존재 여부를 가리고 미술사적 정당성을 완벽하게 얻기는 어려울 수 있다. 한국 초현실주의에 대한 학문적 의심으로 규명을 지체해 왔던 상황에서 진지하게 연구하여 발굴한 한국 초현실주의의 양상은 이후 이 전시에 기반한 ‘또 다른’ 연구와 전시 등으로 그 선명성을 확보할 수 있기를 기대한다.

김욱규 〈무제〉 캔버스에 유채 60×50cm 1960년대 중반~1970년대 초 유족 소장

김종하 〈어느날 오후〉 캔버스에 유채 144.7×112.5cm 1979~1982 국립현대미술관 소장

희망

“제1차 세계대전의 발발 당시 열여덟 살이었던 앙드레 브르통은 정신과 군의관으로 참전했다. 그리고 1916년 낭트에서 의무병으로 일한 후 파리 동부의 생디지에에 있는 제2군단의 신경정신과 병원의 조수로 근무했다. 그는 거기서 전쟁이 가짜라고 믿는 한 군인을 돌보았다. 그 군인은 부상자들이 분장을 한 사람들이고, 시체들은 의대에서 빌려 온 것이라고 믿었다. 그는 청년 브르통의 관심을 끌었다. 충격을 받아 다른 현실로 들어가 버린 인물이 있었던 것인데, 그 현실이 어쩐지 기존 현실에 대한 모종의 비판 같기도 했던 것이다.”6

초현실주의를 선언했던 브르통은 전쟁 중 병원에서 치료받고 있던 군인들의 극심한 섬망 증세를 보고 어떤 심리적 (초)현실이 존재한다는 생각을 하기 시작했다고 한다. 그리고 오랫동안 초현실주의를 ‘사랑과 해방의 운동’으로 제시해 왔다. 그러나 실제 작품으로 나타난 초현실주의의 양상은 브르통의 지향이나 강령에서 어긋나는 경우가 많았다. 그럼에도 초현실주의에 대한 브르통의 이해는 오랫동안 강력한 영향력을 가졌다. 그런 상황은 프로이트의 언캐니 개념으로 초현실주의 다시읽기를 시도한 할 포스터에 의해 새롭게 전개되었다.

2022년 국제박물관협의회(ICOM)는 뮤지엄 정의를 개정했다. 미술관은 전시 등의 미술관 활동을 통해 학문적 연구에 기초한 지식과 교훈, 즐거움을 관람자에게 제공하길 요구받고 있다. 브르통과 할 포스터의 위와 같은 시작과 도전은 이 전시가 논증하고 재규정할 미술사적 과제들에 깃든 희망을 말해주고 있다. 한국 근현대미술사 다시 쓰기에 기여했을 전시 이후의 생산성을 기대해 본다. 전시기획자의 인용대로, 희망도 삶도 다른 곳에 있다.

1 Maurice Blanchot “La Part du Feu (1944)” in Surrealism ed. Patrick Waldberg New York: Oxford University Press, 1965 p.45, 박혜성「한국근대미술과 초현실주의」 서울대 박사학위논문 2018 p.5 재인용

2 할 포스터 지음 조주연 옮김 『강박적 아름다움-언캐니로 읽는 초현실주의』아트북스 2018 p.14 참고

3 박혜성 「근대미술가의 재발견2 《초현실주의와 한국근대미술》을 기획하며」『초현실주의와 한국근대미술』 연립서가 2025 p.7

4 김영나 「1930년대의 전위그룹전 연구」 『20세기 한국미술』 예경 1998 p.100

5 박혜성 위의 책 p.9

6 할 포스터 지음 조주연 옮김 위의 책 p.14 참고

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지