《AI를 통한 세계》

Le Monde selon l’IAe

AI라는 새로운 시대정신으로 읽는 예술

World Report

이네스 시울 〈The Oasis I Deserve〉 비디오, GAN으로 생성된 이미지, 컬러, 사운드 22분 2024

© Inès Sieulle

AI라는 새로운 시대정신으로 읽는 예술

서지은 코리아나미술관 학예팀장

불과 몇 해 전만 하더라도 미디어에서는 인공지능(AI)의 쓰임을 마치 인간이 내리는 명령어를 충실히 수행하는 비서처럼 묘사했다. 그러나 스스로 학습하고 창작물을 만들어 내는 ‘생성형 AI’의 존재는 챗GPT 출시를 기점으로 상용화되어 일상의 단위까지 점령해 왔다. 프랑스 주드폼국립미술관의 《AI를 통한 세계》(4.11~9.21)는 AI를 시대정신이라 명하는 대담한 선언을 시작으로, 그것의 공격적인 행보가 지금의 이미지 환경과 물질 자원을 어떻게 뒤틀고 있는지 탐구한다.

1955년 처음 사용된 ‘인공지능(AI)’이라는 용어는 오늘날 탐지, 인식, 분류, 예측, 데이터 분석과 생성 등 수많은 작업을 자동화하는 알고리즘과 모델을 가리킨다. 2000년대 후반 이후, 인공지능은 정치, 경제, 사회, 문화, 과학, 군사 등 거의 모든 영역에 깊숙이 침투하고 있다. 특히 2022년 11월 말, 오픈AI사의 챗GPT 출시는 생성형 AI에 대한 대중적 관심과 보편화를 이끌어내며 역사적 전환점을 만들었다. 이제 생성형 AI는 공상과학의 소재가 아닌, 일상적인 도구이자 창작의 파트너로 자리 잡았다. 인공지능 기술이 점점 더 촘촘하게 스며들고 있는 세계 안에서, 인간의 경험 방식과 예술가의 창작 여건 역시 급격한 변화를 겪고 있다. AI는 이제 오늘날을 규정하는 새로운 시대정신이 되었다.

파리 주드폼국립미술관에서 열리고 있는 《AI를 통한 세계(The World through AI)》는 2016년부터 최근까지 제작된 다양한 작품을 통해 인공지능을 동시대 미술의 관점에서 탐구하고, 이를 미술사적 맥락에 위치시키고자 한 대규모 기획전이다. 미술관 측에 따르면, 전시작 중 상당수가 이번 전시에서 처음 공개되었다. 전시는 우리가 “AI라는 프리즘을 통해” 세상을 어떻게 경험하고 있는지를 질문하며, AI가 점차 영향력을 확대해가는 세계에서 인간은 어떻게 인식하고 상상하며 행동하게 되는지를 탐구한다. 즉, ‘인간’의 자리와 정체성이 어떻게 재정의되는지를 중심에 두고 있다.

이번 전시는 특히 그간 사진과 무빙 이미지 기반 예술을 다뤄온 기관의 정체성과 맥락을 유지하면서, 이미지가 어떻게 포착되고 생성되며, 그것의 유통 및 감상의 조건이 어떻게 변화했는지를 조명한다. 그리고 그 전 과정에서 AI가 수행하는 역할에 주목한다. 앞서 언급했듯, AI는 오늘날을 규정하는 핵심 이슈이자 끊임없이 재편되고 있는 복잡다단한 지형이다. 이를 2025년이라는 현재 시점에서 ‘전시’라는 고정된 형식 안에 담아내는 것은 결코 쉬운 작업이 아니다. 그러나 이번 전시는 큐레토리얼 팀의 심도 있는 연구를 바탕으로, 이 난제를 정면으로 마주하면서 동시대적 질문을 설득력 있게 구성하는 데 일정 부분 성공한 것으로 보인다. 전시는 크게 ‘분석적 AI(머신 비전이나 얼굴 인식 시스템 등을 포함하는 영역)’와 ‘생성형 AI’를 구분해 두 개의 축으로 삼고 있으며, 실제 전시장에서는 11개의 세부 섹션으로 구성되어 있으나 내용적으로는 네 개의 주요 흐름으로 전개된다.

왼쪽 줄리앙 샤리에르 〈Metamorphism LI〉(부분) 인공 용암, 녹아내린 전자 폐기물(메인보드, CPU, RAM, 하드 드라이브, 케이블), 인조 대리석(Corian) 받침대, 강철, 백색 유리

170×25×25cm 2016 © Julian Charrière, ADAGP Paris 2025

오른쪽 전시의 섹션 1 ‘Materials’ 《The World According to AI》 주드폼국립미술관 2025 전시 전경 사진: Antoine Quittet © Jeu de Paume, Antoine Quittet

AI의 지도 제작: 물질, 공간, 시간

전시의 도입부는 신선한 전환점을 제시한다. 인공지능을 ‘탈물질화’로 결부시키는 우리의 치명적 착각을 먼저 깨뜨리며, 사실은 막대한 양의 에너지와 물을 필요로 하는 데이터센터를 기반으로 한다는 점, 현재의 시점에서 AI는 비재생 에너지와 물, 석유와 석탄 같은 자원을 기반으로 한 추출 산업에 의존하고 있음을 먼저 명확히 드러낸다. 첫 전시장에 들어서면, 마치 자연사 박물관의 광물학 갤러리에 들어선 것 같은 느낌을 받게 된다. AI를 주제로 다룬 전시에 디지털 이미지나 영상을 상상하며 입장한 관객의 기대를 전복시키며, 기술이 본질적으로 물질적이라는 사실을 환기한다. 암석 같은 자연물을 사용해 AI의 영향력을 탐구하는 줄리앙 샤리에르(Julian Charrière)의 작품 등이 그 분위기를 형성하며, 조각의 3차원성을 통해 물질성이 강조된다.

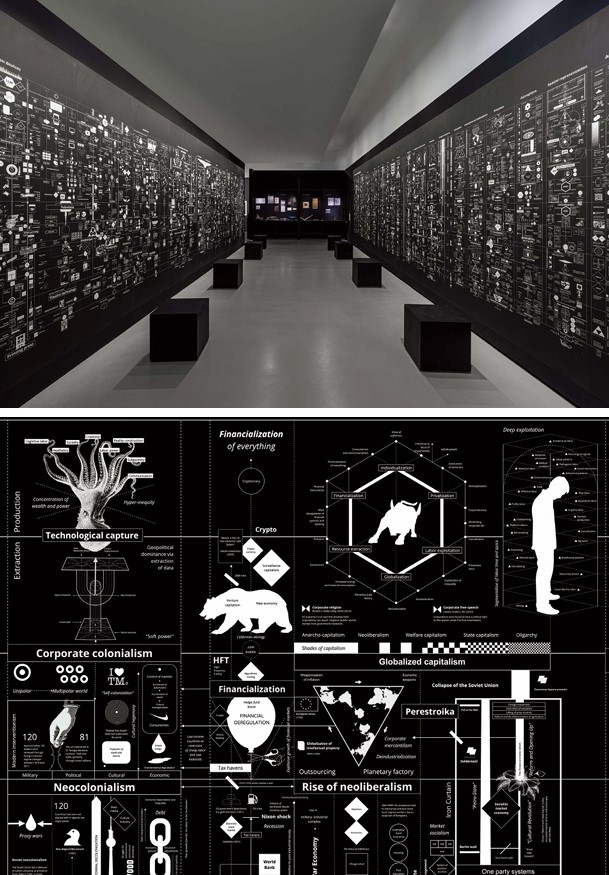

이어지는 두 번째 섹션에서는 국내에서도 널리 알려진, 케이트 크로퍼드(Kate Crawford)와 블라단 욜러(Vladan Joler)의 대형 다이어그램 두 점, 〈AI 시스템의 해부학(Anatomy of an AI System)〉(2018)과 〈계산하는 제국들(Calculating Empires)〉(2023)을 공간에 벽화처럼 설치하여, 물리적 시공간 속에서 시각화된 AI를 떠받치는 물질의 민낯을 찬찬히 들여다볼 수 있게 했다.〈AI 시스템의 해부학〉은 “오늘 날씨 어때?”와 같은 단순한 질문에 응답하는 음성 지원 AI 시스템 뒤에 존재하는 방대한 행성적 네트워크를 시각화하며 물질 자원, 인간 노동, 데이터가 어떻게 추출되고 착취되는지 그 과정을 드러낸다. 한편, 〈계산하는 제국들〉은 문화적·경제적 네트워크가 형성되기 시작한 시점인 1500년대부터 오늘날 이 전시가 열리고 있는 2025년 시점의 AI시대에 이르기까지 기술과 권력의 얽히고설킨 계보를 한눈에 보여주는 인포그래픽 작품으로, 500년 이상의 기술·권력 계보를 시각화하며, 미래의 향방을 가늠하게 한다.

분석적 AI: 탐지, 인식, 분류하기

섹션 3부터 섹션 6까지의 전시실에서는 ‘분석적 AI’와 연결되는 얼굴 인식 시스템, 기계 시각, 탐지와 인식, 분류, 미세 노동 등의 세부 주제를 다룬다. 명확한 법적 기준 없이 생성된 얼굴 인식 이미지 데이터셋이 제기하는 윤리적 문제와 사생활 침해를 다룬 아담 하비(Adam Harvey)의 연구 프로젝트 〈Exposing.ai〉(2021~), 동시대 시각문화 안에서 기계 시각 시스템이 초래한 엄청난 변화를 분석하고 보여주는 트레버 파글렌(Trevor Paglen)의 영상 설치 〈Behold These Glorious Times!〉(2017) 등의 작품을 소개하고 있다. 그중 하이라이트는 이번 전시에서 처음 공개되는 슈타이얼의 신작 〈미캐니컬 쿠르드 족(Mechanical Kurds)〉이다. 제목은 18세기 자동 체스 기계로 알려진 (그러나 실제로는 인간이 조작했던) ‘미캐니컬 터크’와 미세 노동을 중개하는 온라인 플랫폼인 아마존 미캐니컬 터크(Amazon Mechanical Turk)를 동시에 반영하고 있다. 컴퓨터가 이미지를 식별할 때 나오는 사각형의 “바운딩 박스(bounding box)”를 연상시키는 색색의 사각 프레임 설치물들과 함께 13분 길이의 영상이 상영되는데, 쿠르디스탄 난민 캠프에서 데이터셋에 라벨을 붙이고 태깅하는 ‘클릭 노동자(click worker)’들의 모습을 들여다본다. 영상 속 노동자들은 디지털 이미지에 나타나는 사물을 색을 입힌 바운딩 박스로 표시하고 색인화(indexing)함으로써 드론 같은 무인기의 학습에 기여한다. 그러나 이는 동시에 그 바운딩 박스 속에 앉아 작품을 관람하는 우리 모두가 자동 인식과 분석의 대상임을 깨닫게 만든다. 슈타이얼의 이 작품은 AI 기술이 특히 중동의 분쟁 지역에서 어떻게 착취될 수 있는지를 조명하며, 아마존 미캐니컬 터크에 고용된 이들의 노동 조건에 대한 인식을 환기시킨다.

히토 슈타이얼 〈Mechanical Kurds〉 단채널 HD 비디오 설치, 컬러, 사운드 13분 2025 사진: Antoine Quittet © Jeu de Paume, Antoine Quittet

생성형 AI: 잠재 공간과 예술적 실험

다음으로, 섹션 7 ‘잠재 공간’부터 섹션 8 ‘이미지와 텍스트’, 섹션 9의 ‘포토 리얼리즘’, 섹션 10의 ‘할루시네이션(Hallucination)’에 이르기까지, 최근 급격한 변화를 가져온 생성형 AI 모델 탐구를 바탕으로 구성된 전시실에서는 미술사 등 역사적 유산을 다시 들여다보고 연결시키려는 시도 등이 눈에 띈다. AI를 활용해 이미지의 해상도를 높이는 업스케일링 방식이 가지는 함의를 탐구하며 이미지 복원과 관련된 여러 문제를 제기하는 자크 페르콩트(Jacques Perconte), 특정 머신러닝 알고리즘이 파편화된 역사적 유물을 복원하거나, 실제로 제작되지 않았지만 존재했을 수 있는 역사적 오브제를 상상하는 데 어떻게 사용될 수 있는지를 탐구하는 에고르 크라프트(Egor Kraft)의 작품 등이 소개된다.

2017년 출시된 대화형 챗봇 레플리카(Replika)와 인간 사용자 사이의 관계를 탐구한 이네스 시울(Inès Sieulle)의 작품도 주목해 볼 만하다. 시울의 2024년 작 단편 다큐멘터리 영상 〈내게 마땅한 오아시스(The Oasis I Deserve)〉는 유튜브와 틱톡 등에 업로드된 레플리카 사용자와 챗봇 사이의 실제 대화 녹음 자료를 대거 수집해 사운드트랙을 구성하고, 작가의 프롬프트에 의해 생성된 이미지를 적극적으로 활용했다. 흔들리고, 뭉개지고, 불명확한 이미지들은 인공지능의 한계와 불완전성, 오류들을 전면으로 드러내며 몽환적 분위기를 만들어 낸다. 이를 통해 작가는 기술 자체에 초점을 맞추기보다, 이 기술이 자극하는 인간의 깊은 내면의 충동을 조명한다. 또한, 마지막 섹션으로 나아가기 전, 대형 스크린이 설치된 상영 공간에서는 생성형 AI 모델을 활용해 제작된 영상 작품을 포함해 다큐멘터리 에세이, SF, 사이키델릭 풍자극 등 다양한 장르를 넘나드는 프로그램을 선보인다.이를 통해 AI와 인간의 창작이라는 측면에서 전시를 풍성하게 볼 수 있는 환경을 마련해 놓았다.

위 케이트 크로퍼드 & 블라단 욜러 〈Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500〉

종이에 인쇄 각 300×1,200cm 2023 © Kate Crawford & Vladan Joler 사진: Antoine Quittet © Jeu de Paume, Antoine Quittet

아래 위 작품의 부분

생성적 문학

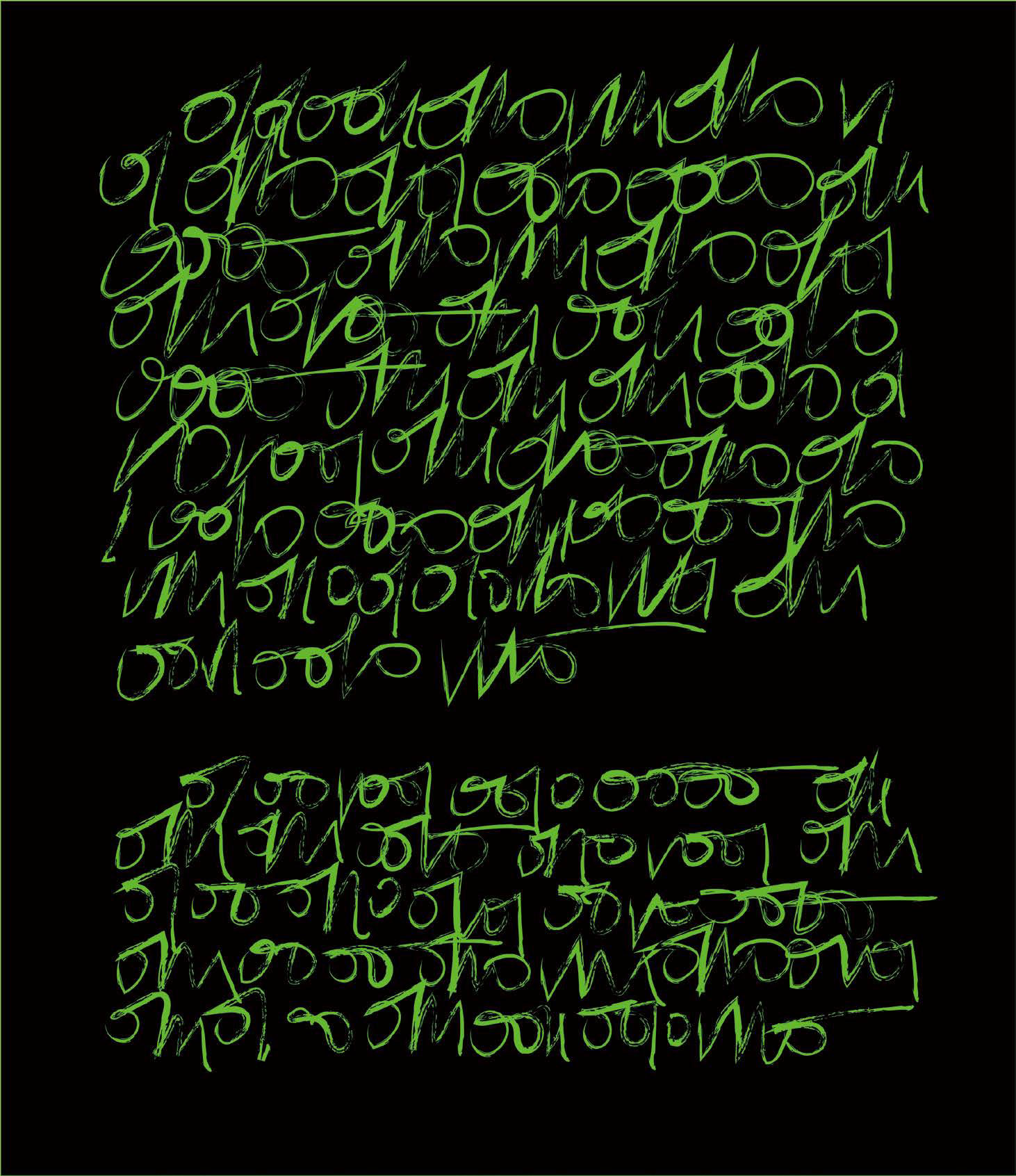

전시의 마지막 섹션은 ‘글쓰기’로 그 논의를 확장한다는 점에서 흥미롭다. 방대한 데이터로 훈련된 거대언어모델(Large Language Models)의 등장은 인간 언어(자연어)를 통해 기계와 소통하는 시대를 열었고, 이로 인해 누구나 AI를 통해 손쉽게 텍스트를 생산할 수 있게 되었다. 그 결과, 인간과 비인간 사이에서 이루어지는 새로운 형태의 협업 양상이 나타나고 있다. 이번 섹션에서는 역사상 최초의 챗봇인 엘리자(ELIZA)를 포함해 사샤 스타일스(Sasha Stiles), 닉 몬포트(Nick Montfort) 등의 작품을 통해 AI와 협업할 수 있는 다양한 방식을 살펴본다. 예를 들어, 시인이자 AI 연구자인 샤샤 스타일스는 인공지능의 발전이 예술적 상상력에 어떻게 기여할 수 있는지를 탐구하며, 인공지능을 활용해 생성한 문장과 이미지들을 자신의 언어와 결합하여 섬세한 텍스트를 구성한다. 작가는 오픈AI의 대형 언어 모델을 학습시켜 ‘테크넬레지(Technelegy, 기술(고대 그리스어 tekne)와 비가(elegy)를 연상시키는 제목)’라는 맞춤형 AI를 만들었고, 이를 그녀의 기계적 자아이자 진정한 공동 창작자로 여긴다. 두 존재가 공동 집필한 시의 구절은 로봇 캘리그래피로 구현되어 작품으로 제시된다.

전시의 끝자락에는 크리스찬 마클레이(Christian Marclay)의 관객 참여형 작품 〈오르간(The Organ)〉(2018)이 자리하고 있다. 관객은 독립된 어두운 방 중앙에 놓인 피아노를 연주하도록 초대되는데, 각 건반을 누르면 해당 음에 대응하는 공개 이미지 스냅이 소리와 함께 재생되고, 대형 프로젝션 화면에 투사된다. 관객의 참여(연주)를 통해 끊임없이 생성되는 이 음악적 풍경은, 생성형 AI 사용자들에 의해 지속적으로 생산되는 온라인 콘텐츠를 은유적으로 떠올리게 한다.

사샤 스타일스 〈Ars Autopoetica〉 디지털 프린트 5점 2023 작가가 개발한 GPT-3 다빈치 버전을 기반으로 한 언어 모델 Technelegy와 공동으로 쓴 시를 작가가 발명한 커시브 바이너리(Cursive Binary) 알파벳을 차용하여 아트매트르(Artmatr) 로봇이 서예 기법을 활용해 작성했다

블랙박스, 그 너머로

전시 전반을 관통하며 주목할 만한 요소는 정교하게 구성된 각 섹션마다 배치된 ‘타임 캡슐’이다. 마치 호기심의 방(cabinets of curiosities)을 연상시키듯 연출되어 선별된 역사적 사료와 작품을 보여주는데, 동시대 작품에 대한 역사적, 미디어 고고학적 대조점을 제시한다. 현시점의 인공지능에 대한 진지한 탐구를 바탕으로 예술과의 관계를 들여다보며, 이를 역사적 맥락에 위치시키는 이러한 기획의 방식은 전시에 깊이와 밀도를 더한다.

앞서 살펴봤듯, 이 전시는 단순히 ‘AI 아트’를 선보이는 데 그치지 않는다. 오히려 어떤 미래주의적 미학이나 기술 찬양적 태도에서 한발 물러나, 지난 10년간 예술가들이 인공지능을 매개로 수행해 온 실험과 전략들을 다양한 역사적 문맥 속에서 비판적으로 톺아본다. 기술과 예술의 관계를 다시 묻는 《AI를 통한 세계》는 예술가들이 이 새로운 시대정신을 어떻게 탐색하고 재구성해 왔는지를 조명하며, AI라는 거대한 블랙박스를 열어젖히는 시도라 할 수 있다. 앞으로도 끊임없이 변화하고 예측 불가능하게 전개될 이 현재진행형의 지형도 속에서, 이 전시는 하나의 중요한 기점이 될 것이다.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지