곽소진 Sojin Kwak

영혼의 블랙박스

Up-and-Coming Artists

곽소진(b.1993)은 영상, 퍼포먼스, 조각, 설치 등 다양한 매체를 활용해 일상적인 산책과 주변 환경에 대한 관찰, 그리고 우연히 마주치는 순간들에서 촉발된 리서치를 바탕으로 작업한다. 곽소진에게 촬영은 촬영자의 몸과 카메라라는 장치, 촬영 대상과 장소가 서로 영향을 주고받으며 만들어 내는 상호작용적이고 행위 중심적인 작업이다. 개인전 《Cloud to Ground》(리플레이스 한남, 2025), 《오-마이-갓-이-건 끔찍해-제발-멈추지-마세요》(문래예술공장, 2022), 《검은새 검은색》(TINC, 2021), 기획전 《초록 전율》(부산현대미술관, 2025). 옵/신 포커스 2024, 프리즈 필름 2023 등에서 작품이 소개되었으며 2024년 시슬리 젊은 작가상을 수상했다. 사진:박홍순

영혼의 블랙박스

곽영빈 미술비평, 연세대 커뮤니케이션대학원 초빙교수

〈만지기, 구름에서 땅까지〉(스틸) 싱글채널 비디오, FHD, 컬러, 스테레오 사운드 5분 20초 2025

제공: 작가

이제 누군가를 ‘멀티미디어 아티스트’라 소개하는 것은, 약간 과장하면 ‘그가 인간을 닮았다’고 말하는 것과 다르지 않아 보인다. 특히 인공지능(AI)의 전면적인 도래와 가속화 속에서, 어쩌면 모든 매체는 단지 ‘export’의 양식 차이에 불과한 것이 될지도 모른다. 그런 의미에서도 언제나, 그리고 여전히 문제는 개념과 매체, 주제나 소재 자체라기보다 각각을 이해하고 구현하는 독특한 방식과 차이일 수밖에 없다. 흥미롭게도 곽소진은 자신의 다매체 적인 작업에서 중요한 것은 일반적인 기대처럼 “매체들이 복합적으로 작용하면서 효과를 발생시키는 것”이 아니라고 선을 긋는다. 자신에게 보다 중요한 관건은 “매체와 매체 간의 이동과 순환적인 구조”라고 덧붙이면서. 이 차이는 미묘한 만큼 주목할 필요가 있다.

이는 그것이 하나의 매체에서 다른 매체로의 이동과 이들 사이의 순환에 대한 근원적인 질문을 제기하기 때문이다. 그것은 내가 미술과 영화, 또는 매체 수업을 오가며 종종 환기하는 한 문장을 떠올려 준다. “게으른 시인은 대상을 바꾸며 깊이를 얻는 척한다.”이 문장은, 걸출한 문학비평가였던 김현이 한 시인의 시집에 부친 발문에 들어있다. 당시 이 서늘한 비평적 시선의 대상이었던 유하는 시인이었지만, 이후 창작의 주무대를 〈말죽거리 잔혹사〉와 〈비열한 거리〉같은 작품을 만드는 영화 신(scene)으로 옮겼다. 시에서 영화로 매체의 무게중심을 바꾸면서, 그의 작업은 더욱 깊어졌을까? 이러한 질문이 시인이나 영화감독에게만 국한될 리는 없다. 그러한 질문은 곽소진은 물론, 회화와 오디오비주얼 이미지, 조각과 퍼포먼스, 사진과 AI 등 다양한 매체 사이를 오가는 과거와 현재, 미래 작가들 모두에게 예외 없이, 엄밀하게 제기되어야 하는 것이다. 곽소진이 ‘경계의 감각’과 ‘감각의 경계’ 사이를 탐색하는 명민한 감각을 가진 예술가라는 사실은, 그렇기에 더욱더 중요하다.

〈PARA〉 라이브 퍼포먼스 3명의 퍼포머, 천, 모래 주머니, 무전기, 라이브 사운드 30분 2024

사진: 이현석

물론 그는 아직 젊고, 이 글에 허용된 지면 역시 짧기에 본격적인 논의를 펼치기는 어렵다. 하지만 그렇기에 더욱더 그가 최근에 가진 개인전은 이 시론에 적절한 리트머스 시험지로 보인다. 이 전시는 곽소진이 2024년 출범한 ‘한국 시슬리 젊은 작가상’ 초대 수상자로 선정되어 열린 것으로 《Cloud to Ground》 라는 제목을 내걸었다. 전시에 선보인 열 편의 작업 중 신작은 (연작을 포함해) 다섯 편인데, 전시 제목과 동명의 작업은 한 편이고, 나머지 넷 중 하나는 2021년에 만들었던 것을 재제작한 것이다. 이는 신작들은 물론, 이들에 덧붙여 작가가 선별해 포함시킨 기존 작업들과의 내재적 관계에 대한 질문을 불러일으킨다. 결론의 일부를 선취하자면, 서로 다른 매체를 가로지르는 이 소수정예의 작업들은 “매체와 매체 간의 이동과 순환적인 구조”에 대한 곽소진의 발언과 인식이 매우 적확한 감각에 근거한 것이라는 사실을 드문 밀도로 웅변한 사례다.

전시장에 입장한 관객을 처음으로 맞이하는 작업은 〈PARA〉(2024)에 대한 기록으로, 제목이 시사하듯 기록 영상에 가깝다.〈PARA〉는 2024년 11월 하상현이 큐레이팅한 인상적인 그룹전《Masochistic Screen》에서 곽소진이 선보인 퍼포먼스 작업인데, 단단하게 접힌 낙하산 천을 부풀렸다 다시 접는 두 명의 퍼포머와 무전기를 들고 지나가는 한 명의 퍼포머가 등장한다. 30분 길이의 실제 퍼포먼스를 20분 정도로 편집한 영상임에도 이 작업은 표면적으로 이러한 요약을 거의 벗어나지 않아 보이기 때문에 관객 대부분은 다음 작업으로 곧장 넘어가곤 했다. 물론 그렇게 넘어간다고 뭔가 선명해지는 건 아니다. 비슷한 눈높이에 걸린 다섯 개의 작은 프레임들은 두 개의 연작을 이루는데, 하나는 번개가, 다른 하나는 손톱이 중심에 놓인 드로잉들이다. ‘낙하산과 번개, 손톱이 대체 무슨 상관이란 말인가?’

〈이진(二進)탐색〉(사진 왼쪽) 인터벌 조명, 전선, 스트링, 모터, 반사 스크린, 싱글채널 비디오 4K 컬러 4채널 사운드 인스톨레이션 가변 시간 2025

《Cloud-to-Ground》 2025 시슬리 젊은 작가상 곽소진 개인전 전시 전경 2025

사진: 유찬울

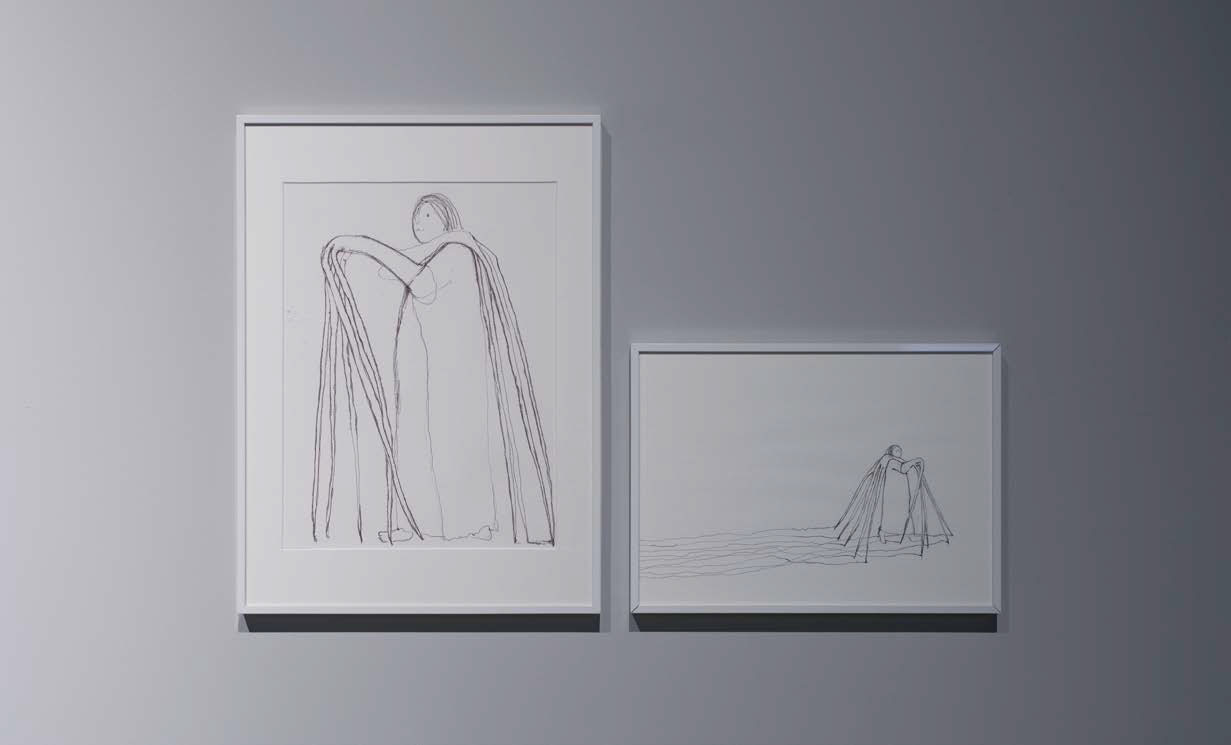

〈세상에서 손톱이 가장 긴 여자〉(사진 왼쪽) 종이에 볼펜, 알루미늄 액자 37×43cm 2022

〈걸어가는 손톱〉(사진 오른쪽) 종이에 볼펜, 알루미늄 액자 30×20cm 2022

사진: 유찬울

먼저 낙하산과 손톱은 시공간이 지각 가능한 것으로 (비)가시화되는 감각적 양태를 따로 또 같이 응축한다.〈PARA〉에서 처음 마주하는 직사각형의 객체가 ‘낙하산’이라는 걸 단번에 파악하기는 어렵다. 그것이 두 명의 퍼포머에 의해 커다란 소리를 동반하며 펼쳐지고 거대하게 부풀어 오를 때나, 무전기를 든 또 다른 남성이 지나갈 때조차 ‘낙하산’의 감각이 오롯이 구현되는 건 아니다. 낙하산은 상공에서 말 그대로 ‘낙하’할 때-죽음의 위험을 희미하게 품고-작동하기 때문이다. 〈PARA〉는 이렇듯 보이지 않지만, 이미 도래했거나 언젠가 도래할 시간을 낙하산을 매개로 말 그대로 포개고 접는 시간의 알레고리1다.

〈세상에서 손톱이 가장 긴 여자〉와 〈걸어가는 손톱〉은 이렇게 불투명한 죽음을 시사하며 접히고 부푸는 시간이 손톱의 밀도로 감각된 작업들이다. 직사각형으로 반듯하게 접힌 천 덩어리가 펄럭이는 낙하산으로 곧바로 인지되지 않듯, 손톱이 시간의 지표(index)라는 사실은 대개는 감지되지 않는다. 어느새 자라나 그 밑에 때가 끼거나 건반에 부딪혀 둔탁한 소리를 내고, 주변 물건에 부딪혀 깨질 때까지는. 이 두 작업은 이렇게 접힌 시간을 품은 손톱이 땅에 끌릴 정도로 자란 비정상적 상황을 가시화한다. 전자는 자신의 손톱에 색색의 매니큐어를 발라주던 10대 딸이 갑작스레 천식으로 세상을 뜬 후 손톱 깎기를 거부한 다이애나 암스트롱의 이야기를 소환하고, 후자는 조현병으로 사회에서 고립된 삶을 살다 역시 손톱을 길게 기른 채 삶을 마감한 작가의 고모를 불러들인다. 전자가 운전까지 거부하며 무려 13m가 넘는 길이의 손톱으로 기네스북에 오른 2022년 공교롭게 후자도 세상을 등지는데, 곽소진은 손톱을 매개로 둘을 연결하면서 사랑하는 이들의 죽음 이후 세상에 남겨진 이들이 여전히 끝내지 못한 애도와 누적된 시간의 지속을 가시화하는 것이다.2

삶과 죽음의 모호한 경계를 머금은 ‘주름(le pli)으로서의 시간’을 (비)가시화하는 이 두 개의 알레고리를 넘어, 세 편의 번개 드로잉은 〈Cloud to Ground〉라는 이번 전시 제목은 물론, 동명의 표제작을 프리즘 삼아 배치된 전시 전체를 응축하는 씨앗이라 할 수 있다. 이들은 이번 전시의 절반을 차지하는 신작들과 더불어, 번개라는 비지속적인 현상이 (비)가시화되는 방식과 그 (불)가능성의 조건에 대한 발군의 감각을 직조한다. 신작 대부분은 위에서 살펴본 전시장 초입의 벽 뒷공간에 배치되었는데, 가령 〈새들이 늘어진 전깃줄에 앉아있다〉는 일반 가정과 건물 외벽에 설치된 분전함을 구현한다. ‘두꺼비집’이라고도 불리는 이 객체가-작품 제목이 시사하는 느슨한 죽음의 가능성을 내포하는-누전(漏電)을 (불)가능하게 하면서도 종종 새들의 둥지로도 쓰인다는 사실은, 삶과 죽음을 동시에 머금은 채로 대개 보이지 않게 처리되는 이 양가적인 장치가 환한 내부 조명을 통해 관객의 이목을 끌도록 개방되어 있다는 역설을 통해 강화된다.

곽소진에게 삶과 죽음, 어둠과 밝음의 모호한 경계는 주로 이렇게 접히고 펼쳐지거나, 거꾸로 뒤집히는 임계점에서 감지된다. 그것은 천으로 만들어졌지만 잘 찢어지지 않고 또 죽음을 방지할 수 있는 낙하산에서 살보다 단단해 외부 자극을 막아주지만 구부러뜨리고 뜯을 수 있는 밀도의 손톱으로 넘어가는 물질의 모호한 경계와도 겹치고, 낮과 밤, 구름과 땅 사이에서 홀연히 나타났다 사라지는 번개는 물론, 빛을 막거나 반사함으로써 투사된 대상을 (안)보이게 하는 반사 스크린(〈이진 탐색〉)의 이중적 위상과도 포개진다. 특히 후자는 재기 넘치는 오디오비주얼 작업인 〈Cloud to Ground〉와 함께 이번 전시의 백미에 해당하는데, 스크린은 공중에 떠 있는 것처럼 가벼워 보이지만 표면에 부착된 비즈(beads)로 인해 육중한 무게를 자랑하고, 프로젝터에서 영사되는 밤 풍경이 핵심인 듯싶지만 동시에 스크린 표면의 지표적 흔적에 대한 주목을 요청한다.

‘이진탐색(二進探索, Binary Search Algorithm)’이란 ‘목표에 도달하기 위해 거리 탐색 범위를 반으로 줄여가는 알고리즘’을 뜻하는데, 작가는 “거리란 단순히 제거해야 할 간극이 아니라 관계가 시작되기 위한 전제 조건”이라고 덧붙인다. 그냥 읽으면 한없이 불투명해 보이는 말일 뿐이지만, 이 언급은 그의 이전 작업인 〈Tapping, Scratching, Tracing ♥no talking♥〉에서 기다란 모조 손톱을 붙인 여성이 자신을 촬영하는 카메라 렌즈를 왜 촉각적으로 긁어댔는지를 설명해준다. 영국 출신의 남성 감독인 알프레드 히치콕과 마이클 포웰이 공교롭게도 같은 해인 1960년, 미국과 영국에서 따로 또 같이 만든 전설적인 영화 〈싸이코〉와 〈피핑 톰〉의 반대 방향에서, 즉 여성을 성적으로 대상화하면서 죽음의 위험에 노출시키기보다 기다란 손톱으로 시각화를 방해함으로써 주체의 안전거리를 확보하는 것이다. 손톱을 길러 삶과 죽음을 연결하고 애도를 지속시켰던 손톱 드로잉들처럼. 그럼에도 어둠을 빛으로 몰아내지 않는 한도 내에서 밤 풍경 자체가 관객의 적응과 기다림을 요한다는 사실은, 천장에 매달린 모터에 의해 주기적으로 진동하는 측면의 선들이 환기하는 감전사의 가능성과도 섬뜩하게 공존한다.

〈소울 1.6〉 싱글 채널 비디오, HD 컬러, 사일런트 26분 2021

사진: 유찬울

이렇게 한없이 중첩되는 역설은 태양이라는, 지구상의 모든 대상을 (안) 보이게 하는 가시성의 원점을 오히려 네거티브로 변환해 흑점이자 맹점에 가깝게 만들어버리는〈체이싱〉(2021)주위를 맴돈다. 서울에서 서해안까지 이어진 여정 속에서 자동차 안의 흔들리는 카메라로 태양을 끈질기게 담은 이 작업은 매우 뜬금없어 보이지만, 한때 유행했던 ‘태양을 피하는 법’이라는 대중가요를 사실상 물구나무 세운 것이기도 하다. 죽음과 삶의 경계처럼 쉽게 볼 수 없는 것을 가시화하려면, 기존의 가시성의 조건 자체를 근본적으로 비활성화해야 한다는 의미에서 말이다. 이 작업이 웬만한 키의 남성 관객들도 올려다봐야 하는 모니터에서 상영됐지만, 동시에 〈검은 새 검은 색, 30분〉(2021)이라는 거대한 사진 이미지의 일부로 설치되었다는 점 역시 우연은 아니다. 새로 재정위된 가시성의 조건이 맹점처럼 보일 뿐 아니라, 그 맹점 자체가 거대한 맹점의 바다처럼 보이는 떼까마귀의 궤적과 겹쳐진다는 것. 어쩌면 이것이야말로 “까마귀를 보려면 검은색을 통과해야 하고, 검은색을 보려면 검은색을 의심해야 한다”는 작가의 수수께끼 같은 전언의 의미가 아닐까?

거기서 우리는 무엇을 보게 될까? 소리 없는 싱글채널 비디오 작업인 〈소울 1.6〉(2021)은 작가의 자차 모델을 가리키지만, 동시에 주차장을 나서는 자동차 시점의 전면 뷰나 우연히 포착된 행인, 또는 지나가는 고양이처럼 특별할 것 없는 순간들을 보여주는 블랙박스 영상이다. 의도적으로 담으려면 결코 담을 수 없는 낙뢰와 번개, 범죄현장의 전후만이 담긴 듯한 이 블랙박스 속에서 ‘영혼’을 볼 날이 과연 올까? 기대를 걸어보자. 곽소진이라면.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지