그레이코드, 지인 (GRAYCODE, jiiiiin)

알고리즘의 진동: 그레이코드, 지인의 작곡

Artist

아티스트 듀오 그레이코드, 지인(조태복, 정진희)은 전자음악 작곡가이자 미디어 아티스트로, 소리와 음악을 통해 시간을 건축하는 작업을 지속해왔다. 이들의 주요 재료인 스피커와 하드웨어 시스템은 단순한 음향 장치가 아니라 악기로 기능하며, 공간의 요소들과 공명한다. 공기의 진동과 음압, 음악적 긴장과 이완을 활용해, 비가시적이지만 실재하는 현상을 소리를 통해 드러낸다. 이들은 가시광선의 파장, 진동, 잔향과 같은 요소가 청각뿐만 아니라 시각이나 몸의 경험에 관여하며 듣는 방식을 탐구하며, 이를 통해 관객이 소리를 ‘듣는 방식’을 재고하도록 유도한다. 또한, AI, 데이터, 에너지, 우주와 같은 사회물리학적 개념을 주제로 현시대적 개념에 대한 대화를 이끌어낸다. 2021년 개인전 《데이터 컴포지션》으로 출판한 서적은 대한출판문화협회가 주최하는 ‘한국에서 가장 아름다운 책’으로 선정되었으며, 2018년 독일 카를스루에 예술과 미디어센터(ZKM) 헤르츠랩과 남서독일방송국(SWR) 주최 ‘기가-헤르츠 어워드’ 작품상을 수상하였다. 몽클레르와 젠틀몬스터(2021), 2022년 탬버린즈와 브랜드 콜라보레이션 아티스트로 초청되어 전시와 공연을 올렸고, 세종문화회관(2021), 백남준아트센터(2022), 송은(2023), 아트선재센터 등의 기관에서 전시와 퍼포먼스를 선보였다.

〈#include red〉 ACC 연주 전경 2018 사진: 김유신

〈+3×10^8, beyond the light velocity〉와 〈35 to 20,000〉이 더해진 작품,

《오프 사이트》아트선재센터 전시 전경 2023

사진: 홍철기 제공: 아트선재센터

알고리즘의 진동: 그레이코드, 지인의 작곡

양지윤 대안공간 루프 디렉터

전자음악 작곡을 전공한 그레이코드와 지인은 2016년 인천아트플랫폼에서 공동작업을 시작한다. 〈#include red〉 프로젝트는 시각과 청각을 인지하는 방식과 상호연관성과 교차점에 대한 고민을 시작한 첫 프로젝트다. 소리를 진동으로 이해할 때 붉은색이 약 430㎔(테라헤르츠)라는 가장 낮은 주파수를 갖는다는 사실에 기반해, 붉은색을 시각적 표현의 주요한 요소로 사용하는 라이브 퍼포먼스를 실행한다. 대형 미디어 파사드를 통해 송출되는 영상과 사운드를 통해 붉은색, 레드를 들어볼 것을 제안한다. “성경에서 천지창조의 첫 단계를 말하는 ‘태초에 빛이 있으라’라는 문구처럼 인간이 가장 먼저 본 색은 레드가 아니었을까”라고 둘은 말한다. 행성의 기원에 대한 종교적 시간성과 자신의 작업이 실재적 시간성 사이의 질서를 개념화하고, 자신만의 구조적 체계를 만들어 시간 길이의 관계성을 리듬으로 구현한다.

1913년 미래파 화가인 루이지 루솔로가 〈소음 예술 선언〉에서 ‘고대 삶은 모두 조용하였다. 19세기에 기계의 발명과 함께 노이즈가 탄생하였다’라고 말하며, 비음악적 요소인 노이즈를 모방하는 장치를 만들고 예술이라는 장르 안에서 구현했다. 1937년 존 케이지는 〈음악의 미래-크레이드〉 제하의 강연에서 시간이라는 개념을 새롭게 마주하게 된 작곡가에게 음악을 제작하는 데 있어 테크놀로지를 통해 노이즈 사용이 증가할 것이라고 예고했고, 더불어 그는 모든 소리를 음악화했다. 이때 작곡가의 역할은 주기적 파형과 노이즈의 연결 고리를 탐험할 수 있는 규칙을 만들어 사운드를 생성하는 것이다. 그레이코드, 지인의 작곡 방식도 이 맥락과 맞닿아 있다. 컴퓨터 시뮬레이션이라는 공간에서 어떤 시스템 혹은 알고리즘의 구성을 통한 작곡을 진행한다.

〈+3×10^8m/s, beyond the light velocity〉는 465초 분량의 애니메이션이다. 2018년 ZKM 기가헤르츠 프로덕션 어워드의 수상작으로 “사인파 모양의 떠다니는 음향(sinusoidal floating sounds) 뒤에 찾아오는 갑작스러운 정적과 세세하게 쪼개진 소리의 짧은 흐름, 클릭 소리부터 물방울이 떨어지는 듯한 사운드”라고 소개한다. 영상에서 형광의 짙은 녹색 점들이 흩어졌다 새로운 배열을 형성하기를 반복하며, 음량의 변화와 움직임은 리드미컬한 조합을 만든다. 이때 시각과 청각의 시간적 결합은 조작의 대상을 넘어서 그 자체로 퍼포먼스의 공간이 된다. 이 경우 관객은 때때로 퍼포먼스가 행해지는 실제 공간으로든, 영상 회로 속 가상 공간으로든 참여하도록 초대된다.

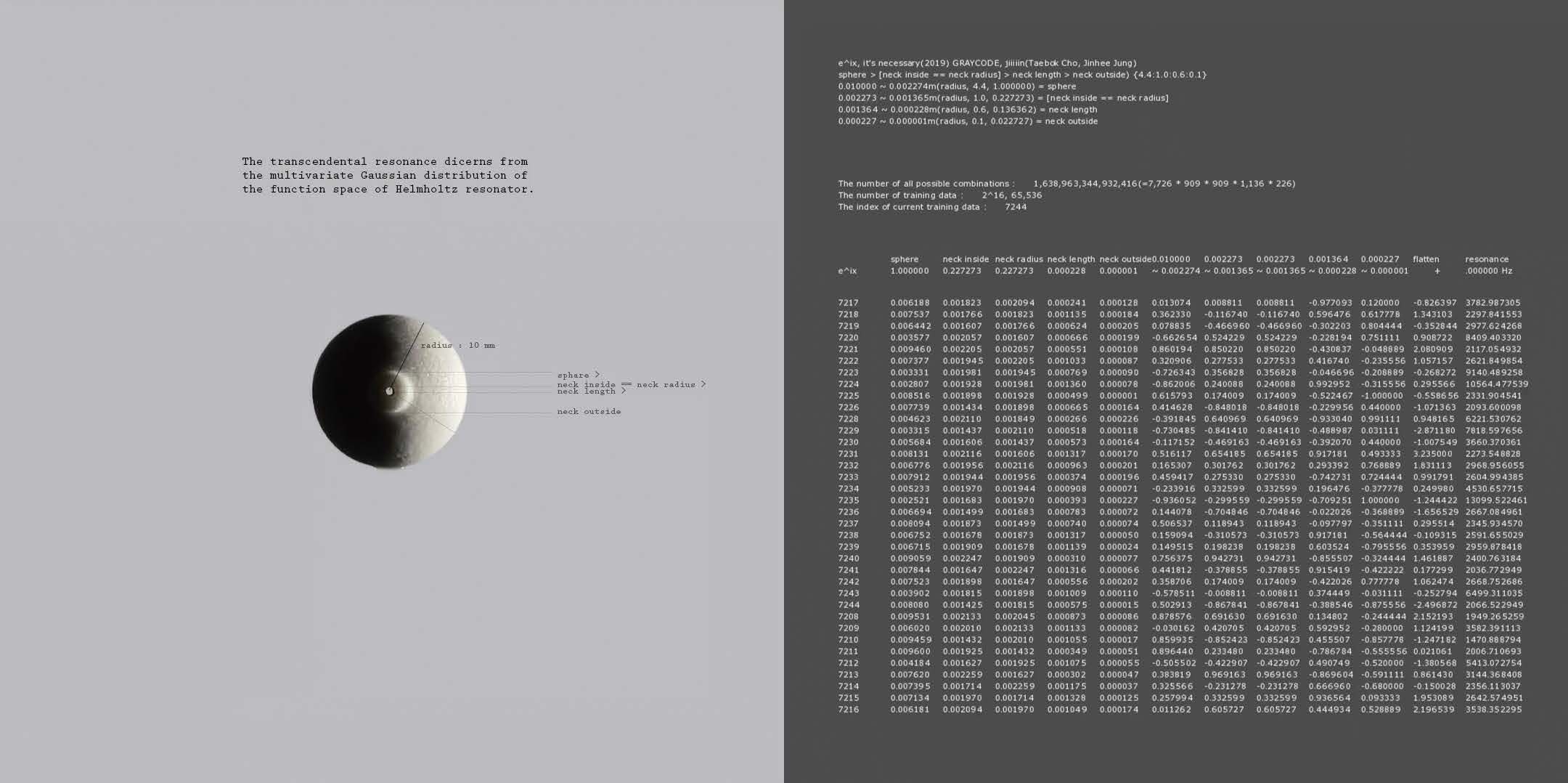

〈e^ix, it’s necessary〉연구 아카이브 2019

베를린 한국문화원에서 개최한 전시 《10^-33cm》는 사운드만을 위한 프로젝트다. 작가는 0.012초라는 가장 짧은 10번 트랙부터 41분 39초의 11번 트랙같이 다양한 길이의 11개 사운드 트랙을 만든다. 더불어 1분을 1cm 비율로 삼고 4m 길이의 비율에 대한 악보를 제작해 함께 전시한다. 작가는 보이는 것의 끝과 안 보이는 것의 끝, 들리는 것의 끝과 안 들리는 것의 끝에 관해 시청각적 경험의 자리를 마련한다. 이야기이기도 하다. 작업 제목인 〈10^-33cm〉는 플랑크 길이, 양자중력이 나타날 수 있는 최소의 공간이며, 우리가 보통 알고 있는 공간이 더 이상 존재하지 않게 되는 크기를 말한다. 현재로서 실험적 접근은 불가능에 가깝지만 양자중력 효과가 중요해질 것으로 예측되는 영역이다. 그레이코드, 지인은 우주의 가장 극미한 스케일을 모티브로 하여 들릴 수 있는 사운드를 상상한다.

2019년 ZKM에서의 퍼포먼스 〈e^ix, it’s necessary〉는 AI를 주제로 10분가량의 머신러닝을 통해 작곡한 결과물이다. 독일 물리학자 헤르만 폰 헬름홀츠는 음파의 진폭이 클수록 소리가 크게 들리고 작을수록 소리가 작게 들리지만, 인간이 인지하는 소리의 크기가 음파의 진폭과 선형적 관계가 아닌 급수적 관계를 갖고 있음을 발견했다. 그의 이름을 딴 헬름홀츠 공명기(THR)는 특정 주파수의 소리를 흡수하는 장치로, 이러한 유형의 공명은 공기가 공동 안팎으로 강제로 들어가고 나갈 때 발생하며 내부 공기가 특정 고유 주파수로 진동한다. 작가는 가상의 공간으로 모델링한 THR 공명기를 통해 1,683,963,344,932,416개의 데이터를 추출하였으며, 얻어진 데이터를 머신러닝의 알고리듬을 이용하여 데이터 클러스터링을 통한 사운드 디자인 및 작품의 설계를 진행한다.

2020년 사루비아다방에서의 전시 《Time In Ignorance, ∆T≤720》는 한 달이라는 전시 기간을 시간 기반 매체인 사운드 아트로 치환해 보는 프로젝트였다. 전시 제목에서 델타(delta)를 나타내는 Δ은 물리학에서 변수의 변화량을 나타내는 기호다. 작가는 이를 작곡의 개념이자 전시명으로 삼아 시간에 대한 불확실성을 사운드 작품으로 정량화한다. 전시 기간 30일인 720시간을 설정값으로 삼아 생성된 소리를 웹 클라우드에서 재생하고 전시 공간이 열려 있는 시간 동안 사운드가 만드는 변화량을 관객이 경험할 수 있도록 한다. 작가노트에서 다음과 같이 적는다.

오프닝 연주를 통해 복잡성(chaoplexity)을 특성으로 하는 혼돈의 모습, 즉 비평형의 순간이 생성된다. 비평형의 상태는 자연에서 변화를 일으킬 수 있는 원동력이 되는 절대적 조건으로, 이후 30일의 전시 기간에 사운드 작품은 그 비평형의 상태를 벗어나는 움직임을 발생시킨다. 이 과정에서 만들어지는 모든 자발적 변화는 환원될 수 없는 비가역적 상태이며, 그 변화 안에서 시간을 경험하게 된다. 이번에 선보이는 시간-특정적인(time-specific) 사운드 작품을 계기로 실제(reality)에 대한 우리의 의심은 앞으로도 지속될 것이다.

〈wave forecast〉 서귀포 법환포구 야외 설치 전경 2022

〈wave forecast〉서귀포 법환포구 야외 설치 퍼포먼스 전경 2022

미미한 변화를 전시 공간에서 느끼는 것은 불가능하다. 사운드 아트의 물질성은 웅웅거리는 노이즈만큼이나 언어화하기 어려우며 그 형식 언어 또한 규정하기 어려운 것이다. 하지만 이 작업은 개념미술에서 루시 리퍼드가 말한 프로세스 아트를 떠올리게 한다. 작업의 최종 결과물만을 전시에서 소개하기보다는, 시간의 흐름에 따라 작업이 생성되고 변화하는 과정을 중요하게 다루며 이를 둘러싼 환경적 측면을 부각하는 것이다. 시각과 청각의 관습적 구분이나 매체 특수적인 정의에 만족하지 않은 예술가는 좀 더 직접적이고 현재적인 확장된 개념의 예술을 만들고자 하는 의도에서 비롯한다. 시간에 의존하는 사운드 아트의 경우 즉각적이거나 직접적인 방식으로 관객이 경험하는 대신 예술 작업의 관람을 의도적으로 투명하지 않게 만든다.

작가는 덧붙인다. “우리가 경험하는 시간 또한 유한한 망막의 세계와 같다. 24시간으로 정량화된 하루, 3~5분의 음악도 우리의 가시권 내 존재하는 시간이다. 그렇다면 조금 다른 시각으로 가시권을 벗어난 시간을 의심해 보는 것은 어떨까? 비가시권의 시간을 실제 경험으로 감각할 수 있을까? 대신 숫자와 정보로 인식하는 것일까?” 전시 기간이라는 시간의 변화를 담은 사운드는 보이지 않는 에너지의 움직임과 변환하며 동시에 시각적 정보로 존재하게 된다.

컴퓨터 공간 안에서 특정한 법칙을 가지고 생성하는 현상을 현실 공간에서 모방하는 것은 실제로는 존재하지 않았을 어떤 것을 현실세계 안에서 모방하는 것이기도 하다. 인간의 살아 있는 신체가 AI나 컴퓨터에 의한 연산까지 도달할 수 없다는 불가능함을 드러낸다는 행위는, 역설적으로 정보 기술 안에서 살아가는 지금의 인간이 인간으로 존재할 수 있기 위한 예술적 실천이 된다.

《∆W》 송은 전시 전경 2023 사진: 김재범

〈phyper〉2024《사라졌다 나타나는》경기도미술관 전시 전경 2024

사진: 정필름 제공: 경기도미술관

2022년 〈wave forecast〉부터 그레이코드, 지인은 제작 방식에서 이전과는 다른 접근법을 실험하기 시작한다. 서귀포 법한포구, 바닷물이 빠지며 드러나는 끝자락의 땅에서 자연이 만드는 데이터를 추적한다. 0.05초를 기준 시간으로 삼아 거센 바람으로 인해 출렁이는 파도가 굽이치며 검은 현무암 바위를 치는 순간, 자연이 만들어내는 진동의 변화를 숫자화된 데이터로 기록한다. 전기 없이 가능한 설치를 시도하기 위해, 작가는 이 변화량 데이터를 아날로그 라디오 주파수 신호로 송출한다.

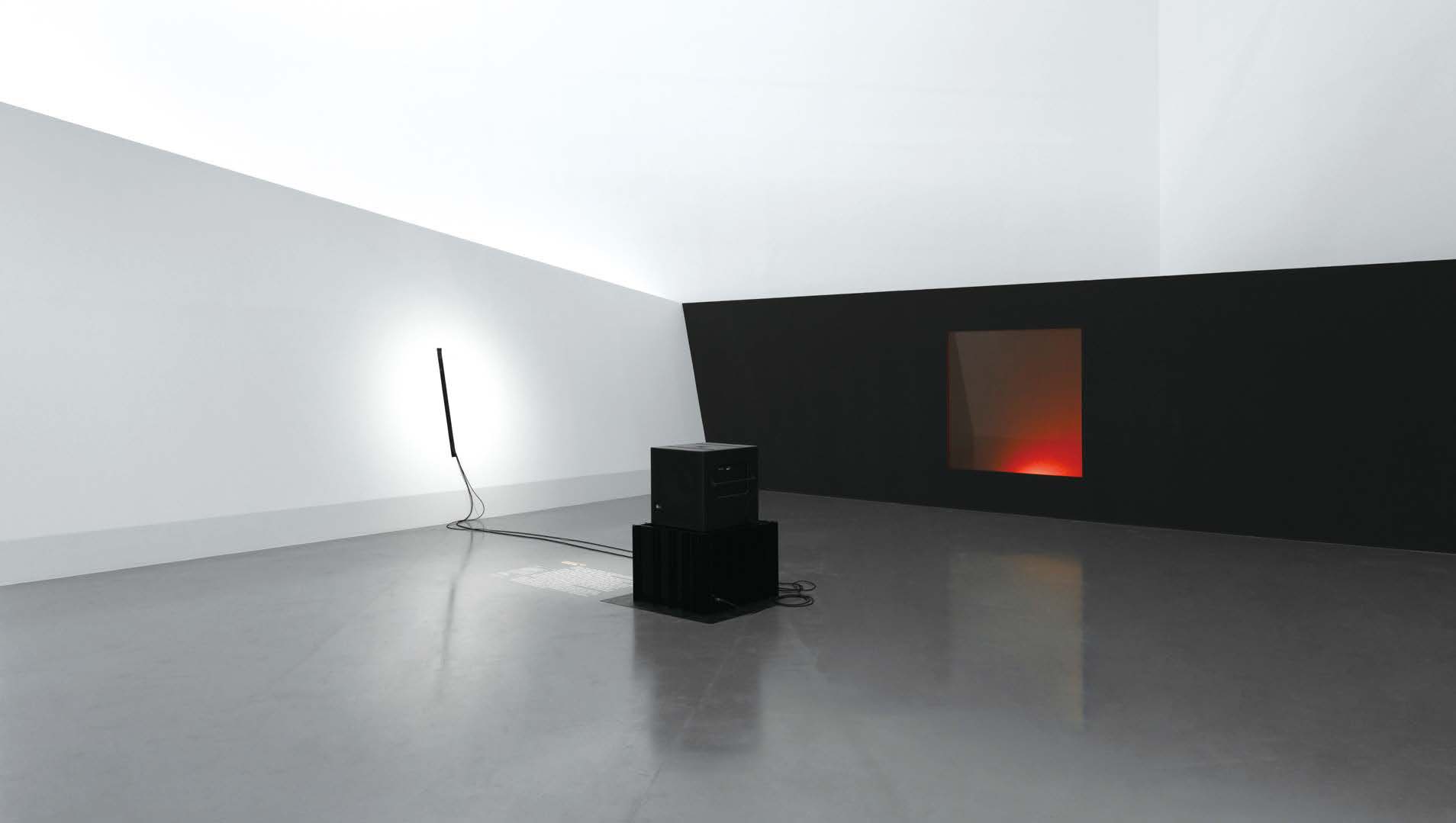

이 작업은 2023년 송은에서 전시 《∆w (delta w)》로 이어진다. 그리스 문자로 델타(delta)를 나타내는 Δ은 물리학에서 변수의 변화량을 나타내는 기호로 Δw은 파동의 변화량을 말한다. 11개월 전 법한포구에서 수집한 데이터를 전시 공간이 갖는 건축적 특성을 매개로 다시금 재연해 보는 프로젝트다. 사운드 웨이브가 콘크리트 벽을 울리며 제주의 바다를 다시금 불러와 관객의 신체에 닿는다. 미술관이라는 규범적 이데올로기 안에서 그리고 주어진 물리적 건축물 안에서, 자연이 만들어내는 규칙적이지 않은 무작위적 현상을 작가는 다시금 숫자화하여 예술의 형태로 재가공함으로써 관객에게 되돌아오는 경험을 제시한다.

그레이코드, 지인의 첫 작업 〈#include red〉가 시각과 청각을 진동으로 이해하고 인간이 감각할 수 있는 가장 낮은 주파수의 소리와 빛을 표현했다면, 2024년 〈phyer〉는 매개체인 빨강을 조금 더 섬세하게 발전시킨다. 전시 공간에는 150cm 크기의 유리판에 반사되는 파장이 낮은 빨강에서 파장이 긴 빨강까지 각기 다른 채도의 빨강이 발광한다. 음파와 가시광의 서로 다른 진동은 오디오 케이블과 광케이블로 연결되어 함께 설치된다. 아날로그의 소리 데이터는 다시 디지털 데이터로 변환되어 광케이블로 출력한다. ‘진동으로서의 빛과 소리, 그리고 신호로서의 빛과 소리가 하나의 단위로 모인 상태’가 된다.

작가는 빨강이 바다에서 다이빙하던 경험을 떠올렸다고 말한다. 바다 깊이 다이빙할수록 태양 빛이 닿지 않아 빨강을 잃어버리게 된다. 사라진 빨강으로 인해 빨강이 몸에 닿는 경험을 다시 생각해 본다. 〈wave forecast〉의 바다가 다시금 떠올리게 하는 지점이다. 물을 매개로 한 진동이 전시 공간에서 관객의 몸에 닿는 경험으로 와닿는다.

《∆W》 송은 전시 전경 2023 사진: 김재범

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지