《VOICES》

필립 파레노 개인전

리움미술관 2.28~7.7

Exhibition Focus

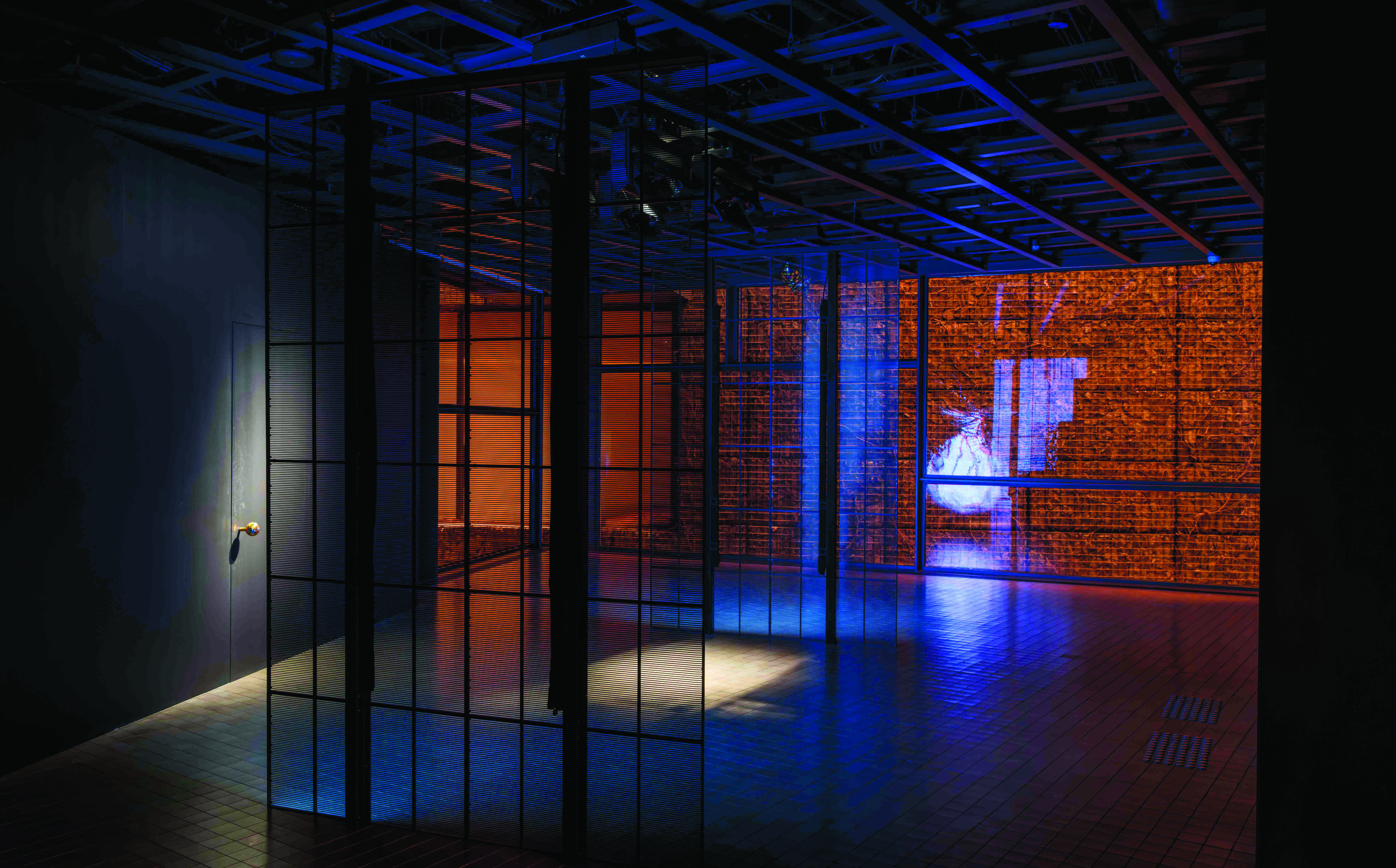

〈삶의 의지를 넘어서 생동적 본능과 함께 살아갈 수 있도록〉

LED 패널, 맥미니, 스피커, 앰프, 분말 코팅

강철 각 350 × 200 × 100 cm 2018

사진 : 홍철기 사진 제공 : 리움미술관

제공 : 작가, 필라 코리아스

©필립 파레노

유령을 소환하는 목소리들

진휘연 한예종 미술이론과 교수

전시는 시각예술 장르의 경계를 무력화시킨

새로운 미술의 어법을 종합하고

한 편의 영화를 보여주는 듯한 통합적 감각을 불러온다.

현실 사회를 진단하고 관찰하지만 환상적이고 꿈꾸는 듯한 공간을 연출하는 필립 파레노는 마치 영화감독 같다. 무대 장치, 소품들, 전체 분위기와 구축된 환경을 통해 관객들이 새로운 공간을 경험하게 한다는 점에서 그의 이번 전시는 시각예술 장르의 경계를 무력화시킨 새로운 미술의 어법을 종합하고 한 편의 영화를 보여주는 듯한 통합적 감각을 불러온다.

필립 파레노는 현대미술의 주요 키워드들로 설명된다. 그는 동료 작가뿐 아니라 외부 전문가들과 협업하고, 기존의 생산된 다양한 산물들을 재활용하는 포스트 -프로덕션에 익숙하고, 입체부터 회화, 영상과 퍼포먼스 등 거의 모든 매체를 넘나든다. 관객들과 작품의 상호성, 사회적 관계를 형성하는데 동시대 기술이나 주제에 빠르게 반응했고 그 방식은 새로움을 지향해왔다. 파레노의 작업은 그러나 폭이 넓고 다양하며 어떤 키워드를 적용해도 의미가 전달된다는 점에서 현대미술의 보편적 화두를 두루 다룬다고도 할 수 있다.

전방위적 개념, 전체적 공간 활용

한국의 미술관 전시로는 처음인 이번 전시의 가장 큰 특징은 규모이다. 전통관인 M1을 제외한 리움미술관의 거의 모든 공간을 활용했다. 미술관의 야외 데크에는 전시의 상징인 거대 탑 〈막〉(2024 )이 설치되었다. 이 작품은 인공지능을 탑재한 센서를 통해 야외의 온도, 습도, 풍량 등의 데이터를 수집한 후, 이를 전시장에 보내는 관제탑 역할을 한다. 이 정보에 의해 내부의 몇몇 작품들은 작동되거나 멈추거나 이미지가 변한다.〈막〉이 수집한 외부의 자극과 이와 연동된 작품의 변화가 복잡하거나 놀라운 수준은 아니고 이 과정이 얼마나 정교하게 진행되는지도 잘 드러나지 않는다. 다만 외부 데이터와 내부의 작품을 연동시키고 전체 전시를 마치 하나의 유기체처럼 작동하도록 조정한 점, 인류세 이후 미술관 밖, 자연과 환경문제를 다루는 동시대의 주제 의식과 궤를 같이한 점 등은 흥미롭다. 그의 작품들은 하나의 기계이자 살아있고 반응하는 생명체로 치환된다고 하겠다.

〈막〉과 연결된 〈델타 에이 δA〉(2024 )는 기압계, 온도계, 지진계와 같은 센서를 통해 수집한 데이터에 배두나 배우가 입력한 음성을 변조시켜 전시장에 계속 어떤 소리를 제공한다. 동사 -주어 -목적어 순으로 이루어진 이 언어는 우리가 이해하기 어려운 구조이자 모호하여 소통이 되지는 않지만 전시장에 목소리를 계속 더하면서 통일감을 준다.

M2에는 작가의 다양하고 이질적인 작품들이 함께 전시되었고 물성에 대한 탐구를 비롯한 물리적, 개념적 가변성에 대한 작품들이 많았다. 이번 전시에서 가장 반가운 작품은, 일본 애니메이션 〈공각기동대〉의 캐릭터지만 배경에 쓰였던 부수적 인물, 안리 (Annlee )의 판권을 구입한 후 한국어 목소리를 입혀 관객에게 자신의 서사를 전해주는 〈세상 밖 어디든〉(2000 )이었다. 주체로서 존재하지 못했던 이미지가 목소리를 부여받자 살아나게 된다는 개념은 이번 전시의 핵심을 알려준다. 만화의 영문명이 〈Ghost in the Shell–(껍질 속 유령 )〉이었는데 파레노는 〈No Ghost just a shell〉로 제목을 바꿨다. 영혼 없는 그냥 껍데기는 기계로 대체되는 인간 사회의 여러 존재에 대한 예견일까? 아니면 어떤 껍질도 영혼 없는 존재는 없다는 반증을 위한 포석일까? 작가는 물리적, 사회적 정보 수집과 연동에 필요한 새로운 기술력, 그와 이어진 시각 예술의 형식들을 제시하고 있지만 전시는 사라진 것들, 부재한 것들, 가려진 것들에 대한 향수와 애도에 집중하는 듯, 다분히 감성적인 층위를 갖는다. 마치 기계나 기술, 거대 자본 속에 소외된 부수적인 존재들의 목소리를 들으려는 듯 했다.

〈차양 연작〉 플렉시글라스, 전구, 네온 튜브, DMX 제어기 가변 크기 2016~2023

사진 : 홍철기 제공 : 작가, 리움미술관 ©필립 파레노

우리의 영혼은 어디에 존재할까? : 기계 속 영혼들에 보내는 시선

작가는 유한한 존재성을 소재로 불러왔다. M2 입구의 〈현실 공원의 눈사람〉은 아래서 부는 뜨거운 바람 앞에 무력하게 녹아내리는 작은 눈사람들이다. 헬륨가스로 채워진 물고기 모양 풍선들은 관객들의 움직임, 수, 온도 등에 따라 전시장을 떠다닌다( 〈내 방은 또 다른 어항〉 ). 많은 정보를 가진 작품들에 비해 가볍고 즉물적으로 이해되는 물고기 풍선은 그러나 결국 바닥에 내려앉을 것이다.

로비의 두 개의 영상 작품을 지나서 블랙박스로 이동하면, 지하층(B1 )에는 그의 대표작 시리즈인 〈차양〉(2014~2023 )과 〈말풍선〉이 눈에 띈다. 할리우드 극장의 간판이자 광고판 역할을 했던 화려한 조명등을 무게와 부피를 강조해 압도적 존재로 제작했던 파레노는 미술에 기능을 부여하고 디자인같이 현실적 상황과 접목시켰다는 점에서 니콜라 부리오의 관계미학 개념을 발전시켰다. 관객들을 유혹하는 화려한 조명은 물리적 환대의 시각화이자 기능을 갖는 사물의 변형으로 일상 공간에 대한 예술적 변환이다. 〈말풍선〉은 대중 매체에 자주 등장하는 대화의 유머러스한 표현으로 소통의 가시화이자 사람들을 향한 사회적 관계와 그 틈에 대한 능동적 해석이다.

블랙박스 1층에는 영상 작품인 〈귀머거리의 집〉(2021 )과〈마릴린〉(2012 )이 단연 돋보인다. 파레노는 컴퓨터 모델을 기반으로 고야의 검은 회화들이 그의 집 벽을 채운 벽화처럼 보이도록 드라마틱하게 촬영했다. 검은 바탕에 기괴하게 과장된 인물들이 뿜어내는 어둠의 아우라가 귀머거리 집 주인인 고야의 내면을 비추는 듯하다. 불안, 공포, 두려움의 감정들이 역사상 가장 그로테크스한 회화를 통해 관객에게 전이되는 과정은 숭고함이 느껴질 정도였다.〈마릴린〉은 컴퓨터가 학습하여 로봇 팔이 써내려가는 마릴린의 필체가 유려하게 펼쳐지고, 목소리를 재현한 기계를 통한 음성이 그녀의 삶을 떠올리게 했다. 화려하지만 비극적이었던 마릴린 먼로의 삶은 그렇게 소환된다. 보이는 것은 가려진 것들, 사라진 것들을 포함하고 있음을 역설하는 작가는 기계의 도움으로 인물들의 흔적들 속에서 유령, 영혼을 되살려내고 있었다.

〈차양〉시리즈가 환대를 표현하는 물적이고도 직접적인 방식이었다면, 인류의 역사 속 유령을 소환하고 그에게 생명을 부여하는 방식은 관객들의 상상력과 사유의 개입을 통한 감정이입이란 점에서 훨씬 전통적인 과정을 경유했다. 파레노가 지향하던 관객과의 구체적인 경험의 공감은 비물질적 존재에 대한 관심으로 확장되었으며 아이러니하게 노스탤지어는 단순히 인간뿐 아니라 인공지능 안에도 가능할지를 타진하고 있었다. 결국 기계든 인간이든, 모든 껍데기는 유령을 간직하고 있다고 주장하는 것일까?

리움미술관 야외 공간에 설치된 〈막(膜 )〉

콘크리트, 금속, 플렉시글라스, LED, 센서, 모터, 마이크, 스피커 1360 × 112.7 × 112.7 cm 2024

사진 : 홍철기 제공 : 작가, 리움미술관 ©필립 파레노

《보이스(VOICES )》 리움미술관 전시 전경 2024

사진 : 홍철기 제공 : 작가, 리움미술관, 에스더 쉬퍼 ©필립 파레노

인간과 기계의 유대

파레노의 이번 전시는 관객들의 동선을 세밀하게 조정했다. 먼저 방문하게 되는 M2에는 작가의 주제와 개념들을 보여주는 다양한 시기의 작품들을 전시했고, 정보와 상호성을 강조하는 움직임이 많은 작업들을 담았다. 〈움직이는 등〉처럼 동적이며 빠른 에너지의 흐름이 대표적이다. 로비의 두 작품은 절충 지역처럼 외부 자극에 의해 끊임없이 움직이는 디지털 영상과 움직임의 속도가 매우 느린 그래픽으로 제작된 실사 풍경의 영상이 나란히 전시되었다. 블랙박스는 이 전시의 핵심처럼 보이는데, 전체 결말에 대한 강한 메시지를 전달한다. 옛 할리우드 극장의 조명등처럼 빛으로 다가왔던 화려한 시각장들, 우리가 사는 오늘의 도시처럼 반짝이는 지하 1층을 벗어나면 고야와 마릴린 먼로처럼 이미지를 간직한 인물들의 역사를 만난다. 그들의 영혼을 불러낸 작가는 우리의 오늘과 과거의 기억들을 잇는 목소리를 더듬게 한다. 앞선 기술력으로 하나 된 전시 안에서 작가는 예술의 과거들을 추모하며, 영혼에 살아있는 목소리를 부여하고 있다. 파레노는 첨단 기술과 미술의 결합을 전면에 배치하지만, 새로운 시대에 대한 인식과 쌍을 이루는 것은 영혼에의 갈망임을 숨기지 않는다. 그런 점에서 모두는 연결되고 영속적이며 유대를 갖는다. 그 유대는 이제 인간을 넘어 기계로 확장되고 있다. 파레노는 통합적 관점으로 물리적 환대를 넘어서는 감정과 감성의 범주와 함께 진정한 영화적 상상력으로 나아가는 듯했고, 이것이 작가가 생각한 동시대 기술에 대한 기대와 우려 속에 인간의 온도가 선택할 수 있는 가장 중요한 예술적 해답이라는 결론에 이르게 된다. 영혼 없는 껍데기가 아니라, 영혼의 절실함, 그것이 인공지능의 시대를 앞둔 예술가의 실존임을 작가는 웅변하는 듯하다. 한 편의 영화처럼, 전시를 보고 나올 때, 뭔가 마음속 꿈틀거림을 느낀다면, 기술 앞에 선 우리 실존의 감각일 것이다

〈내 방은 또 다른 어항〉 헬륨, 마일라 풍선 가변 크기 2022

사진 : 홍철기 사진 제공 : 리움미술관

제공 : 작가, 글래드스톤갤러리 ©필립 파레노

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지