송예환의 ‘안티 유저 프렌들리’ 전략

송예환 Yehwan Song

Up-and-Coming Artist

1995년 출생. 전시 《인터넷 따개비들》(G gallery, 2025), 《두산아트랩 전시 2024》(두산갤러리, 2024), 《제24회 송은미술대상전》(송은, 2024), 《Website as a Medium》(panke.gallery, 베를린, 2023), 《헬싱키 비엔날레》(2023),《이스탄불 비엔날레》(2022),《서울도시건축비엔날레》(2021), 《타이포잔치: 국제 타이포그래피 비엔날레》(2019) 등 참여. 2021년 베니스비엔날레 건축전 한국관 프로젝트 웹사이트 작업으로 참여. 2023년 ITP/IMA 프로젝트 펠로우십(뉴욕), 2022~2023 La Becque 레지던시(스위스), 2021~2022 제로원 등 선정. 올해 프리즈 뉴욕, 국립현대미술관 전시 《젊은모색 2025》 등에 참여할 예정이다.

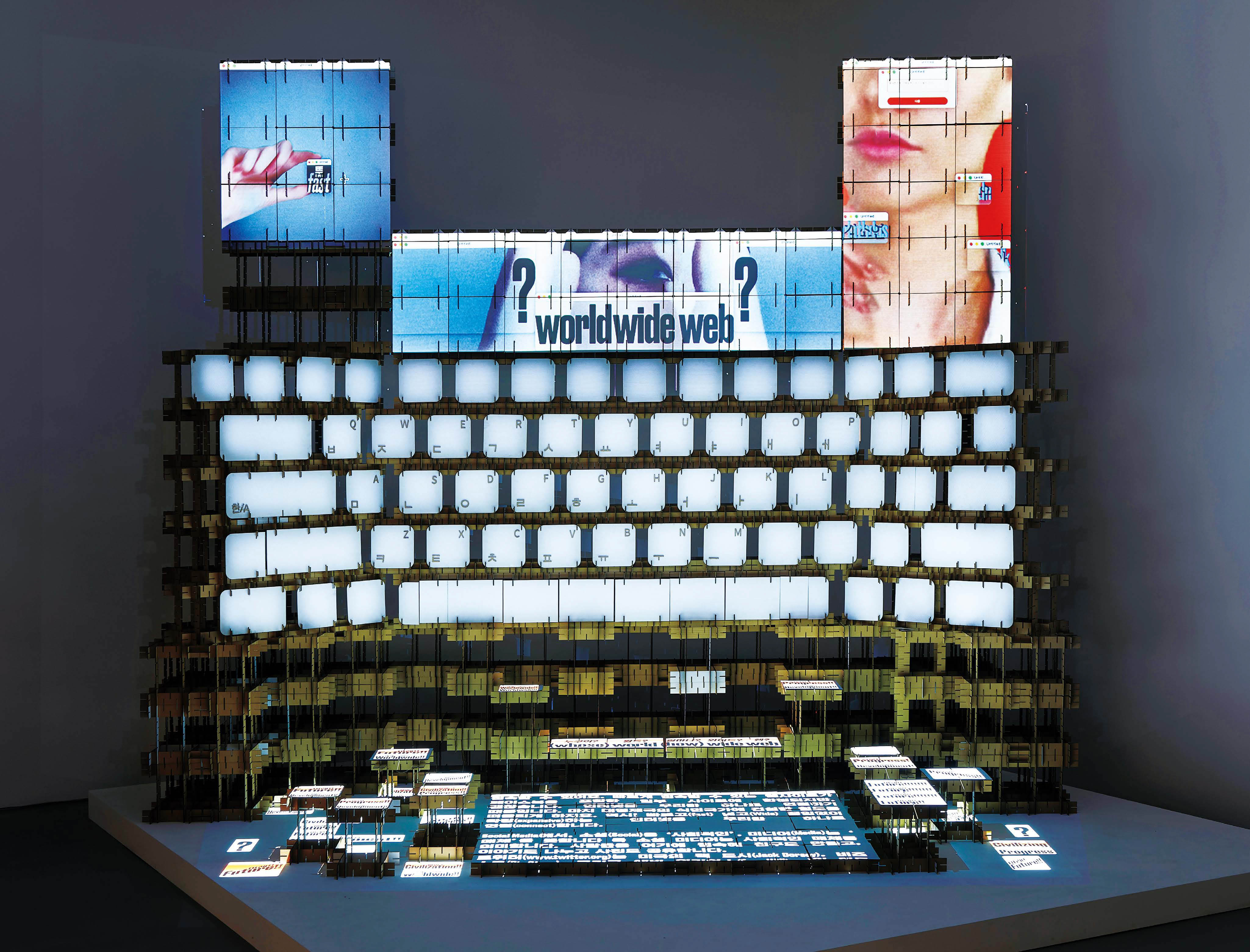

〈(Whose) World (How) Wide Web〉설치, 마분지 위 프로젝션 매핑 300×350×300cm 2024

《두산아트랩 전시 2024》두산갤러리 전시 전경 2024

인터넷은 끊임없이 변모해왔다. 웹 1.0 시대의 인터넷은 개방성과 탐색의 공간이었으며, 웹 2.0 시대에는 구글을 비롯한 글로벌 거대 기업이 이끄는 플랫폼 중심의 환경이 자리 잡았다. 이제 우리는 블록체인과 NFT를 기반으로 한 웹 3.0의 시대를 논의하는 시점에 있다. 이러한 변화 속에서 웹 아티스트 송예환이 주목하는 것은 거대 기술 기업이 편의성을 내세워 사용자의 경험을 정형화하는 과정에서 사라진 인터넷의 자율성과 창의성이다. 그는 과거로의 회귀를 주장하는 대신, 현재의 인터넷 환경 속에서 더 나은 사용 경험과 가능성을 창출할 방법을 탐구하는 예술적 실천을 이어가고 있다.

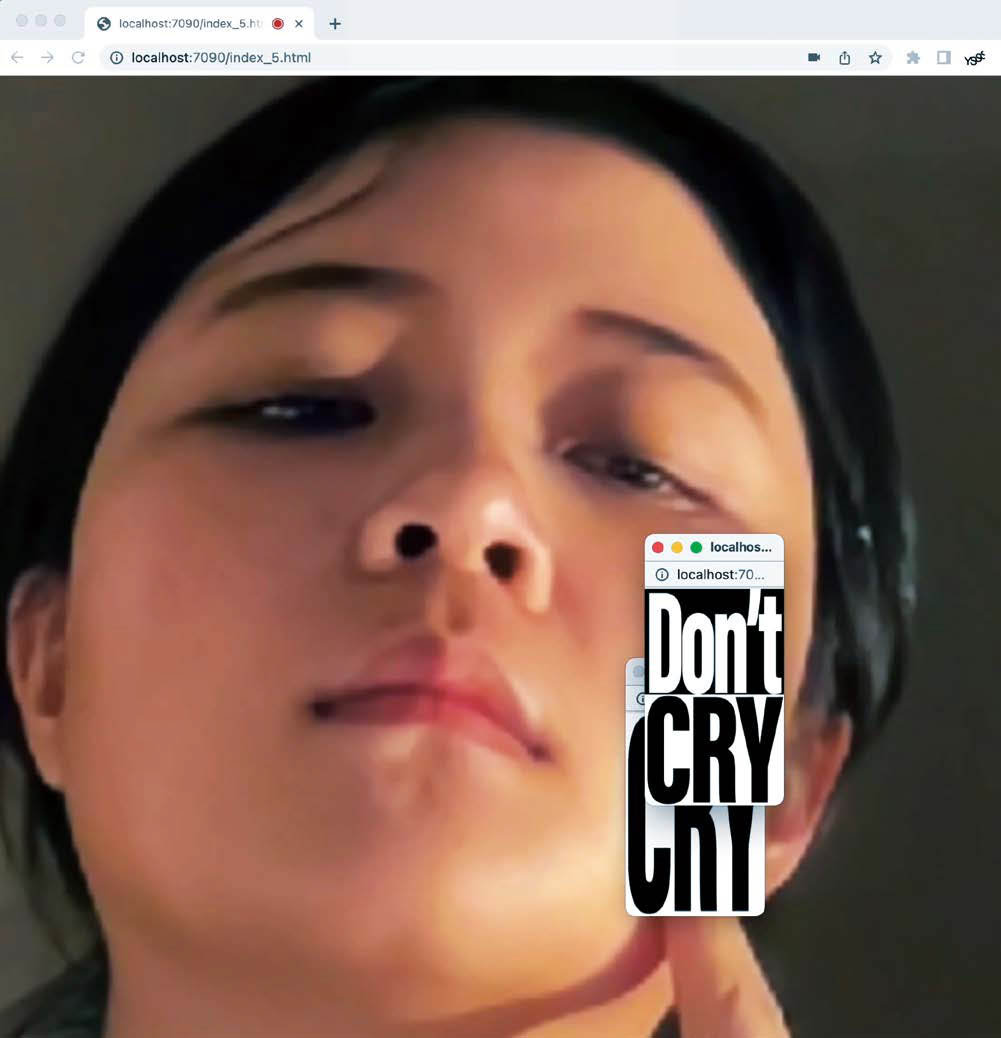

작가는 틀을 깨는 웹사이트 제작으로 주목받으며, 인터넷 환경의 구조와 작동 방식을 지속적으로 탐구해 왔다. 초기의 웹 1.0 환경, 즉 위계 없이 사용자가 직접 경험하고 상호 보완하며 형성되던 웹 환경을 긍정적으로 바라보며, 거대 기업이 주도하는 현재의 인터넷 환경이 사용자의 편의성을 극대화하는 과정으로 변하면서 잃어버린 것들을 다각도로 숙고한다. 그가 ‘내러티브 아키텍처(Narrative Architecture)’라고 명명하는 웹사이트 시리즈는 대안적인 웹 디자인과 인터페이스를 구현하며 기존 인터넷 구조를 재고하도록 만든다. 인터넷이 점점 납작한 화면 속 한정적인 환경으로 굳어지고, 물질성을 갖지 않는 웹사이트의 특성상 그 안에 담긴 노동력은 쉽게 간과되었다. 그는 이를 극복하기 위한 고민을 지속해 왔으며, 3D적이고 건축적인 구조를 갖춘 웹사이트를 제작하며 웹사이트가 단순한 콘텐츠 전달 매개체가 아니라 구축 과정에서의 노동과 기술적 구조 또한 가시화될 수 있음을 보여주었다. 그리고 웹 디자인이 기능에만 집중하는 경향을 아쉬워하며, 효율성과 대비되는 불필요하면서도 유희적인 요소를 삽입함으로써 웹의 가능성을 확장했다. 이를테면, 본인의 웹사이트(https://yhsong.com/)에 등장하는 화살표는 웹사이트 작동에 필수적인 기능을 수행하지 않는다. 다만 화면 속에서 의미 없는 움직임을 반복하며 기존 템플릿 기반 웹 디자인이 제한했던 다양한 웹 형태를 구현한다. 웹사이트 구축 방식에서도 전통적인 CMS(콘텐츠 관리 시스템)에서 벗어나 구글 스프레드시트를 데이터베이스로 활용했다. 대부분의 웹사이트가 특정 기관이 제공하는 거대한 CMS 기관에 의존하는 구조를 가진 것에 반해, 누구나 편집할 수 있고 변동 사항이 실시간으로 웹사이트에 반영되는 유동적 시스템을 구축하며, 거대한 플랫폼에 종속되지 않는 인터넷 환경을 모색했다.

개인전《Are we still (surfing)?》은 현실의 인터넷 사용자들이 겪는

고립감, 외로움, 불평등함 등에 대해 얘기한다.

《Are we still (surfing)?》 뉴욕 파이오니어 웍스 전시 전경 2025

코로나 팬데믹 시기를 거치며 발전시킨 웹 퍼포먼스도 그의 활동에서 중요한 축을 이룬다. 그는 기존의 모바일 사이트에서 사용자의 인터랙션이 터치와 스와이프로 제한된다는 점에 의문을 던지며, 디바이스의 카메라나 자이로 센서 등을 활용한 상호작용을 시도했다. 〈Fountain〉(2023)은 터치스크린의 전도성 원리를 이용해 물을 스크린 위에 부었을 때 발생하는 터치스크린의 오류를 기록하는 웹 퍼포먼스다. 웹에서 생성된 데이터는 다시 물리적 환경에서 3D 조각으로 출력되며, 온라인과 오프라인의 경계를 허문다. 〈Fountain〉은 손으로 터치해야 한다는 터치 센서 장치의 고정 관념을 비틀며, 우리가 기기를 사용하는 방식이 얼마나 특정한 틀에 갇혀 있는지를 질문한다. 〈Fountain〉은 인터랙션의 개념을 확장하는 것을 넘어서서, 웹이 물리적 환경과 긴밀하게 연결된 장임을 시사한다. 우리는 종종 인터넷과 현실을 완전히 분리된 공간으로 인식하지만, 실제로는 물리적 행동이 인터넷 환경에 영향을 미치고, 반대로 인터넷이 우리의 행동과 감각을 변화시키는 방식으로 얽혀 있다. 그는 인터넷과 물리적 환경을 명확히 구분하는 기존의 시각을 넘어, 이 두 영역이 서로 영향을 주고받는 ‘회색 지대(Grey Area)’로 존재한다는 사실을 짚었다. 달리 말하자면, 인터넷 환경을 단순한 기능적 플랫폼이 아니라 물리적 공간과 연결된 하나의 공간으로 바라보는 것이다. 최근 그의 스펙트럼은 설치의 형태로 확장되었다.

송예환 웹사이트의 캡처 화면 (https://yhsong.com/)

송예환 웹사이트의 캡처 화면 (https://yhsong.com/)

최근 그의 스펙트럼은 설치의 형태로 확장되었다. 인터넷에서 출발한 실험적 웹사이트가 평면 화면을 벗어나 3D의 건축적인 형태로 변화하면서, 이를 물리적 공간에서 구현하는 과정으로 이어졌다. 그는 설치작에 직접 제작한 웹사이트를 비디오로 변환해 영상 형식으로 투사하거나, 실시간으로 렌더링이 되는 웹사이트 자체를 투사하는 방식을 선택하고 있다.〈(Whose) World (How) Wide Web〉(2024 )은 디지털 식민주의와 글로벌 인터넷 환경에서 한국의 법적·기술적 입지를 탐구하는 프로젝트다. 영문 중심의 인터넷 환경에서 비영어권 사용자들이 겪는 불편을 마분지로 제작된 팝업 극장 형태의 인터랙티브 설치로 구현했다. 관객은 극장 무대 위에서 ‘사용자’의 역할을 하며, 브라우저와의 상호작용을 통해 인터넷 환경의 위계를 체험하게 된다.

송예환의 웹 퍼포먼스에서는 본인이 퍼포머로 등장을 하는 경우가 대부분이다.

그는 이에 대해 작가의 의견이라는 점을 명확하게 하고 싶었다고 밝히는 동시에

자신도 인터넷의 사용자고 그 일원이라는 점을 시사하고 싶었다고 언급했다

〈fountain〉 웹 퍼포먼스 가변 크기 2023

위에 언급된 작품 외에도 송예환의 설계에는 종종 ‘굳이’ 넣은 장치들이 존재한다. 없어도 작동에는 문제가 없을 요소들이지만, 이를 의도적으로 삽입하기 위해 많은 신경을 쓴다. 다시 말해, 사람들이 웹사이트 환경에서 쉽게 찾지 않는 요소들, 즉 효율성과 무관한 천진난만한 디자인 요소를 활용해 독창적인 아이덴티티를 구축한다. 기능만을 강조하는 환경에 반기를 들고, 기술 발전 속에서 불필요해 보이는 요소들을 의도적으로 배치하며 웹의 새로운 가능성을 탐구한다. 이는 단순한 장식적 요소를 넘어, 표준화된 웹 환경이 지나치게 사용자 친화적으로 획일화되는 것에 반하는 이른바 ‘안티 유저 프렌들리(anti user friendly)’ 시각을 담고 있다. 이쯤에서 우리가 타인과 친밀감을 쌓기 위해 나누는 대화와 농담을 떠올려보자. 어쩌면 대부분의 대화와 농담은 생존에 꼭 필요한 것은 아닐지도 모른다. 그럼에도 우리는 일상에서 가벼운 스몰톡을 나누고, 날씨를 이야기하며 타인의 안부를 묻고, 쓸데없는 장난을 치는 일에 많은 공을 들인다. 송예환의 프로젝트에서도 이러한 요소를 발견할 수 있다. 그는 안티 유저 프렌들리 전략을 구사하며 웹 사용자들에게 불필요해 보이는 대화를 걸고, 의도적인 방해와 장난을 통해 효율성을 중시하는 현대인의 사고에 균열을 내고 그들의 능동성을 유도한다.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지