아듀, 인미공 2000~2025

기획·진행 강재영 기자

Special Feature

‘인미공’이라는 이름으로도 잘 알려진 인사미술공간(이하 인미공)이 2025년 6월, 25년의 실험을 끝으로 문을 닫는다. 월간미술은 시각예술가와 큐레이터를 육성하는 인큐베이터이자 실험공간이었던 인미공의 궤적을 살핀다. 인미공은 아카이브, 비평, 출판, 워크숍 등 전시 전후로 다양한 프로젝트를 벌이며 밀레니얼 시대 한국 현대미술에서 다학제적 연구를 촉진하고 지식 생산-유통 모델로 기능했다. 인미공의 지난 프로젝트를 정리하고 제도이자 대안이었던 공간의 역할을 회고한다. 미술에 제도가 어떻게 작동하는지, 혹은 어떻게 작동해야 하는지 그 상관관계의 역학을 반추한다.

개요: 인미공 소사

인미공은 1999년 IMF 외환위기로 예술가들의 창작 생태계가 위협받는 상황에서 유망한 젊은 예술가들의 창작활동을 지원한다는 명목으로 한국문화예술진흥원(현 한국문화예술위원회) 산하 공공기관으로 2000년 5월 인사동에 설립된 전시 지원 공간이다. 설립 초기 민간에서 운영되는 대안공간과 역할이 중복된다는 논란도 있었지만, 안정적인 자금력을 바탕으로 신진작가 단순 전시 지원에서 나아가 다양한 프로그램을 통해 미술 생태계 고도화를 이끌었다. ‘국제 대안공간 심포지엄’(2002)과 이를 계기로 한 대안공간 네트워크를 형성하거나, ‘신진작가/기획자 워크숍’ 등 과정 중심의 미술인 육성 프로그램, ‘신진작가수첩’과 같은 민간 대안 공간과 유기적 관계를 구축하며 공공과 대안의 목표를 동시에 구축하는 제도로서 역할을 하기 시작했다.

인미공은 2006년 5월 현재 위치인 원서동으로 이전하면서 리브랜딩을 통해 ‘인미공’으로 불리며 더욱 적극적인 미술계 담론 형성의 장 역할을 도모했다. 기존의 전시와 워크숍뿐 아니라, 저널 『볼』 발행과 출판 프로젝트, 인미공 아카이브와 미디어 작업 배급 프로젝트 ‘IASmedia’, ‘원서동 프로젝트’, ‘동두천 프로젝트’ 등 지역 리서치 기반 프로젝트, 해외 교류 프로젝트로 ‘시각예술 프로젝트 연구개발의 토대’를 갖추고 ‘복합-교류 지속형 기능 체제’를 표방했다. 이는 탈식민지적 관점과 다학제적 연구를 중심으로 지식 생산의 총체로서 현대미술이라는 큐레토리얼 담론 형성을 촉진하는 중요한 제도적 기반이 되었다.

현장의 실험을 제도로 뒷받침하고, 적극적인 담론 생산 기구로서 한국 동시대미술 확장의 일익을 담당했던 인미공은 2009년 ‘기관 운영혁신’이라는 명목 아래 아르코미술관과 통합하게 되면서 ‘작가 인큐베이팅, 아카이브 운영’ 등 간판 사업이 아르코미술관으로 이관되었고, 다시 초기의 신진작가/기획자의 실험적 전시를 지원하는 공간으로 기능이 축소됐다. 그 가운데 몇몇 헌신적인 기획자에 의해 ‘신진작가/ 기획자 워크숍’(2014), ‘인미공 창작소’(2020~2022), ‘월간 인미공’(2021), ‘아트-토크’ 워크숍 프로그램(2021~2023) 등 인미공이 지닌 상징적 가치를 품은 프로그램들이 명맥을 이었다.

제도를 통한 대안 실험의 지원이 더이상 유효치 않은 걸까. 정현 인하대 교수는 『인미공 공공이공』(2020)에서 “이제 우리는 나아갈 미래가 없다는 사실을 받아들여야 할 것이다”라며, 다원화된 세계 속에서 동시대성의 좌표를 잃어버린 현재, 대안이라는 허상만을 만들어내는 것은 아닌지 우려했다. 임대비용의 상승이라는 공간 종료의 공식적인 변은 그래서 지형도 생성에 실패했다는 오류 메시지로 번역되어 보이는지도 모르겠다.

두 개의 이름

인사미술공간 Insa Art Space | 인미공 IAS

설립 당시 문예진흥원장이었던 김정옥에 의해 지어진 인사미술공간이라는 이름은 공공 대안공간에 어울리는 이름은 아니었다. 지역, 성격, 형태를 단순히 합친 이름은 이선영 미술비평가의 말처럼 공간의 모순적 성격을 드러내는 것처럼 여겨졌다. 2006년 원서동으로 이전을 앞두고 한 큐레이터가 제안하고, 한동안 공식적인 이름으로 채택됐던 ‘인미공’은 그런 의미에서 오히려 미술인들에게 상징적으로 각인되었다.

세 개의 공간

2000~2003 인사아트센터(현 가나인사아트센터) 3층

2000년 당시 신축한 인사아트센터 3층 공간을 임차해서 사용했다. 처음부터 화이트큐브로 조성된 전문 전시공간이었기에 작품 발표에 최적화된 환경을 제공했다.

대안공간 네트워크전《럭키서울》 인사미술공간 전시 전경 2002

2003~2006 구 학고재(현 갤러리이즈) 3, 4층

임차료 문제로 이전한 새 공간에서는 전시 전후의 활동을 본격적으로 확장해 나갔다. 이 시기부터 ‘인미공’이라는 별칭을 붙이기 시작했다.

《사년 2000-2004》 인사미술공간 전시 전경 2003

2006~2025 원서동 현재 공간

인사동 공간을 벗어나 원서동의 한국불교미술박물관 기획전시실 공간을 리모델링해 사용하게 됐다. 최정화, 이미경, 피진 콜렉티브(임민욱, 프레데릭 미숑), 슬기와 민이 리브랜딩을 맡아 현재에 이르렀다.

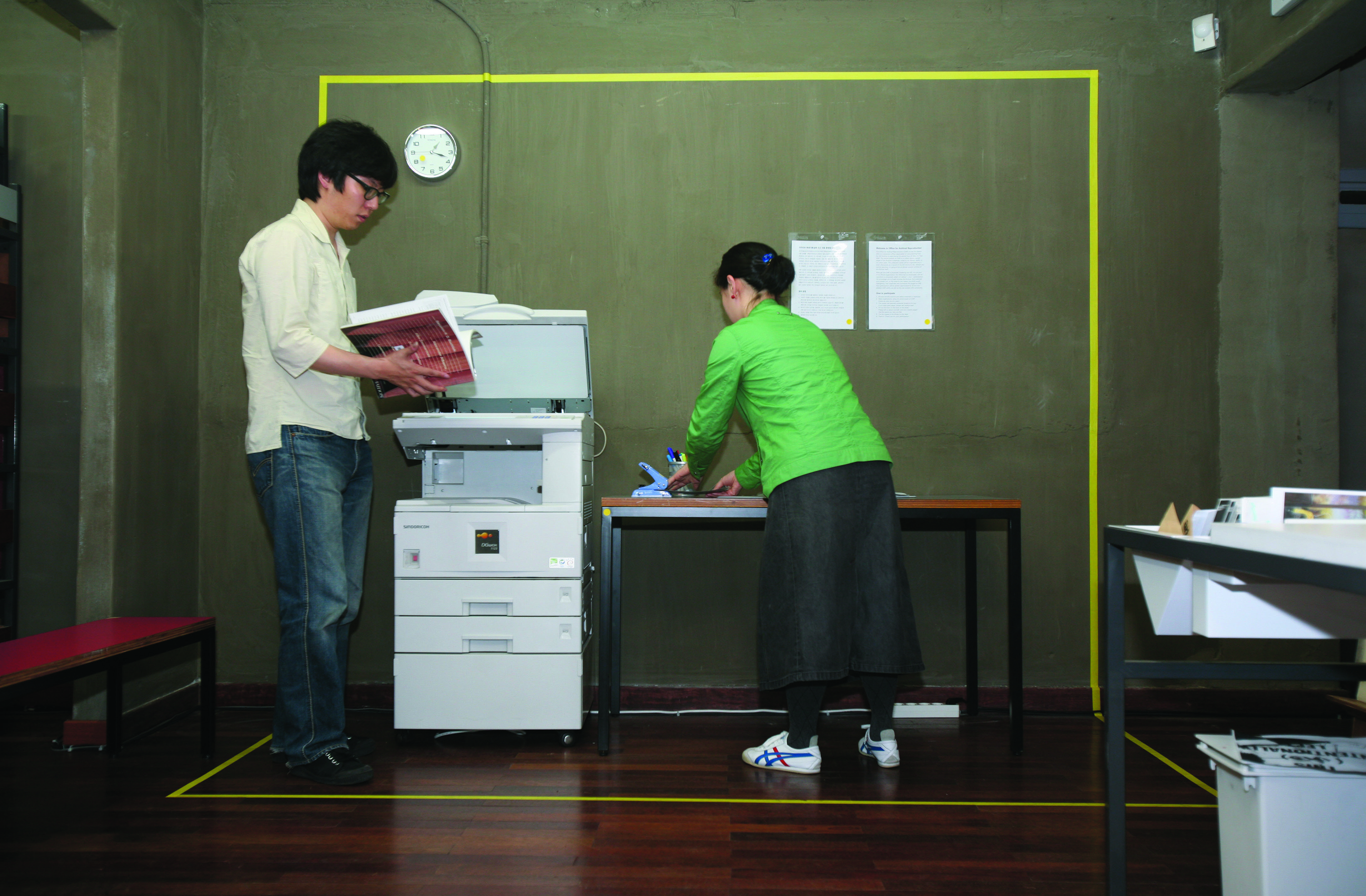

《선택의 조건》에 참여한 슬기와 민이 작업을 시연하는 모습

인사미술공간 2층 전시 전경 2006

제공: 인미공

《그런 공간》 인사미술공간 1층 전시 전경 2025

제공: 인미공

네 개의 시기

2000~2004 유망작가 지원 미술전시공간

당시 인사동은 미술창작과 유통의 중심이었다. 초기 3년은 공모를 통해 작가를 선정하여 전시 지원 중심으로 공간을 운영했다. 강영민, 고승욱, 이수경, 양혜규, 권오상, 양아치, 이주요, 임민욱, 박찬경, 함양아 등의 작가가 이곳을 거쳐갔다.

2005~2008 복합–교류–지속형 기능체계

2005년부터는 특화된 아카이브와 지속적인 워크숍을 기초로 시각예술 프로젝트 연구개발 기관으로의 역할 전환을 시도한다. 2006년에는 단독 공간으로 이전, 프로젝트 컨설팅과 저널『볼』 등의 출판활동을 결합하여 ‘전시 이전과 이후를 연결하는 공간’이라는 정체성을 설정하고, 지식생산의 총체로서의 시각예술활동으로 담론을 확장했다. 특히 비서구 지역과 로컬리티를 탐구하는 연구와 국제교류 프로젝트를 통해 공공 실험공간으로서의 가능성을 실험했다.

2009~2013 아르코미술관 통합 운영과 기능 축소

2009년 인미공의 주요 기능과 자원은 아르코미술관으로 흡수되었고, 이후 인미공은 신진작가와 기획자 지원에 집중하는 공간으로 운영되었다. 차세대 예술가 육성지원(AYAF) 등 이름과 방식은 바뀌었지만, 젊은 예술가들의 전시와 결과 발표를 위한 장소의 역할을 이어갔다.

2014~2025 정책 변화와 운영 종료

2014년 이후 인미공은 운영 주체와 방식의 변화 속에서 다양한 프로그램을 통해 인미공의 상징성을 확장하고자 시도했지만, 한정된 예산과 조직으로 회복은 어려웠다. 신진 미술가 지원 역할에 머물며 지속 여부를 둘러싼 불확실성도 가중되었다. 토크 프로그램 ‘막간’, ‘인미공 창작소’, ‘월간 인미공’ 등의 프로그램으로 단순 지원이 아닌 교류와 시너지를 만들어 내기 위한 시도를 이어왔지만, 2025년 운영 종료로 막을 내리게 되었다.

2006년 원서동 이전 직후, 피진 콜렉티브(임민욱, 프레데릭 미숑)와 이미경이 협업하여 구축한

2층 아카이브 스페이스 전경

제공: 인미공

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지