요한한 Yohan Hàn

오래된 소리로부터

Artist

요한한/ 1983년생. 주요 개인전 및 2인전으로 《엮는 자》(아라리오갤러리, 2025), 《시나브로》(갤러리 조선, 2025), 《포 ∶룸 – 또 다른 시간을 위한 會》(수림큐브, 2023), 《몸살풀이》(파리, Parliament Gallery, 2022), 《세어보았다 Méné…》(수림아트센터, 2022), 《Protos Indigenous》(미학관, 2022), 《공명의 원리》(보안여관, 2021), 《신체가요》(청주미술창작스튜디오, 2020),《공명동작》(갤러리 조선, 2019) 등이 있으며, 국립현대미술관, 금호미술관, 쉐마미술관, 문화역서울284, 청주시립미술관, 아시아 나우(파리) 등 국내외 주요 기관의 단체전에 참여했다. 퍼포먼스 프로젝트로 《페르쿠스》(2024), 《시월상달의 춤》(2023), 《공명동작-대화편》(2021), 《Thread》(퐁피두센터, 2017), 《(In)visibility》(2016) 등이 있으며, 2025년 SeMA 난지, 2024년 금천예술공장, 2023년 몬트리올 Centre Clark, 파리국제예술공동체, 2022년 국립현대미술관 고양레지던시 등에 참여했다. 사진:박홍순

오래된 소리로부터

황재민 미술비평

북이 울린다. 그것은 오래된 소리다. 최초의 북이 고안된 시점은 분명치 않다. 다만 고고학자 류리(Liu Li)는 기원전 5500~2350년 사이 제작된 것으로 추정되는, 악어가죽을 사용한 북이 중국 전역에 걸쳐 발굴되었음을 밝힌 바 있다.1 이는 북이 갖는 심층 시간이 문명의 시간과 거의 상응한다는 사실을 시사한다. 이처럼 원시적인 형태의 북은 중국뿐 아니라 세계 곳곳에서 발견되며, 인간 외부에서도 발견된다. 비인간 영장류 개체가 나무 밑동을 두들기는 등 소리와 리듬을 만들어 소통한다는 점이 줄곧 관찰되었던 것이다.2 말하자면 북의 소리는 역사 이전의 시간을, 국가 이전의 영토를, 인간 바깥의 주체성을 환기하는 소리다.

요한한은 북을 만든다. 동물의 외피를 꿰매고 기워 하나의 북으로 완성한다. 그렇게 만들어진 북은 제각기 다른 색과 형태를 갖는다. 작가는 북의 기능이나 작동을 모사한다기보다, 그것의 시간에 관심을 둔다. 따라서 그의 조형은 아주 오래된 북의 형태와 닮았다. 북이 갖는 시간을 사변한다는 것은 ‘이전’이라는 광활한 시간을 상상한다는 것, 그러한 시간으로 오늘날의 규범을 되돌아본다는 기획과 맞닿을 것이다. 청각적인 것과 시각적인 것, 제의가치와 전시가치 사이의 어딘가에서, 요한한의 북은 서로 다른 시간과 영토, 그리고 의미를 뒤섞을 수 있는 하나의 울림을 상상한다.

『식인의 형이상학(Métaphysiques Cannibals)』(2009/2018)을 쓴 에두아르두 비베이루스 지 카스트루 ( Eduardo Viveiros de Castro)의 생각을 빌리면, 북이 상기시키는 엮음의 가능성을 관점주의라고 지칭할 수 있을 것이다. 카스트루는 아마존 샤먼의 초자연적 우주론이 전근대적이고 비합리적인 사유가 아닌, 사회자연적 이해관계를 반영한 세계시민주의적 외교 행위에 가깝다고 보았다. 샤먼의 사유를 여러 관점 사이의 통신교환기 혹은 전도체와 같은 것으로 의미화하며,3 저자는 세계가 “시점의 다양체로 이루어져 있”으며,4 샤머니즘이 그러한 다양체를 가시화하는 코스모폴리틱스가 될 수 있음을 강조했다. 기원전의 시점에서 북이 의례에 쓰였음을 돌이켜본다면, 북의 소리와 그 시간을 짐작하는 일이 관점주의 정치를 물질화하는 작업으로 연결될 수 있다는 걸 알 수 있다.

〈엮는 자–성운 같은 채식주의자〉 목재, 동물 외피, 염료, 과슈, 실 191.5×105×9cm 2025

하지만 북의 정치를 향하여 달음박질치기 전에, 한 가지 생각해 보아야 하는 국면이 있다. 오늘날 북의 소리가 여전히 북의 소리인가 하는 점이다. 의례와 전투를 보조해 온 북의 울림은 평준화되고, 탈물질화되어 왔다. 동물의 가죽을 팽팽하게 당겨 제작되었던 북은 플라스틱 필름을 붙인 드럼 키트로 표준화되었으며, 드럼 머신과 DAW 소프트웨어로 연산화(computation)되며 탈물질화되어 버린 것이다. 소프트웨어 속 드럼 소리가 울림의 물리 작용을 매개할 수 있을지 몰라도, 그것은 분명 전과 같지 않다. 요한한의 북은 때로 퍼포먼스를 시연하기 위하여 사용되기도 하지만, 긴 시간 화이트큐브 벽에 붙들려 있으며, 악기의 삶보다 오브제의 삶에 더욱 가깝다. 북이 처한 모종의 전환을 반영한 듯, 악기가 창출할 수 있는 감응과 감각은 다만 잠재성의 형태로 보존된다.

사회적인 것, 나아가 자연적인 것이 디지털화되어 연산 가능하고 측정 가능한 것으로 표준화되는 오늘날의 상황은 요한한의 작업이 겨냥하는 또 하나의 축이기도 하다. 작가는 아슈라프 툴룹(Achraf Touloub)과 협업한 〈개방된 화면을 위한 투영〉(국립현대미술관 청주, 2023)에서, 특정한 메시지에 따라 사람들이 함께 움직이게끔 하는 참여형 퍼포먼스를 진행한 적 있다. 메시지는 알고리즘 통치성이 전경화된 사회의 비가시적 통제 양상을 재연하면서, 모여 있는 신체들의 움직임을 유도했다. 이때 시작도 없고 끝도 없는, 서성거림에 가까운 움직임은 통제 바깥의 삶을 함께 상상할 수 있는 장소를 생산하는 데 쓰였다.

또한 〈해석자〉(2019~) 연작에서, 작가는 파란색 디지털 스크린 위에서 텍스트가 명멸하며 연속되는 장면을 연출했다. “업그레이드, 끝없는 격자, 버퍼링, 나열된 숫자들, 라우팅, 프로토콜, 클라우드…” 빠른 속도로 지나가는 텍스트는 주의산만한 미디어의 속도를 전유하는 듯 번쩍이며, 비가시성과 가시성 사이를 급하게 오고 갔다. ‘해석자’ 연작의 텍스트가 가리키는 것은 분명했다. 그것은 알고리즘 통치성을 연산하는 미디어의 인프라 구조(infrastructure)를 감각한 결과였다.

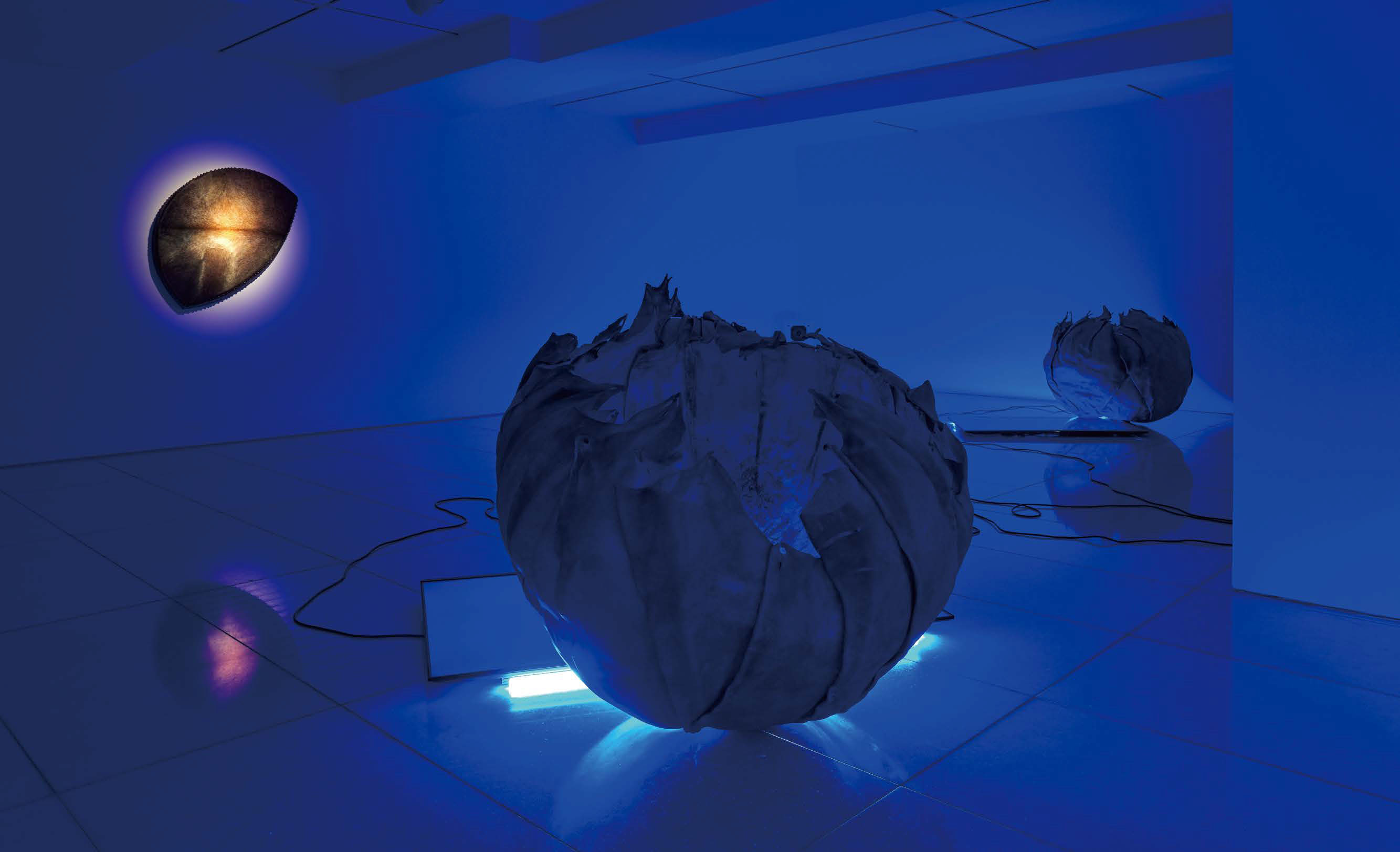

〈시월상달의 춤〉퍼포먼스 기록 영상 싱글 채널 비디오 8분 32초 2023  《엮는 자》 아라리오 갤러리 서울 4층 전시 전경 2025

《엮는 자》 아라리오 갤러리 서울 4층 전시 전경 2025

미디어 인프라 구조는 언제나 환경의 일부처럼 작동하며 편재하기에, 배경화되고 비가시화되는 경향이 있다. 시인이자 연구자인 텅후이 후(Tung-Hui Hu)는 클라우드 컴퓨팅의 역사를 파헤치면서 그것이 1950년대에 설계된 핵미사일 조기 경보 시스템과 같은 군사 장치로부터 유래했음을 짚어냈다. 미디어 인프라 구조는 냉전 공간의 정치적 긴장을 비밀스럽게 재활용하며, 미디어의 군사적 유산과 현대의 디지털 네트워크를 연동시킨다. 클라우드와 같은 인프라 구조가 현대의 네트워크를 작동시킬 때마다, 전근대적 주권 권력의 유령이 광케이블을 따라 전송되는 셈이다. 텅후이 후는 이에 착안하여, 오늘날의 권력 구조가 데이터 주권(sovereignty of data)이라는 혼종적 형태로 주조되는 것이 아닌가 의심한다.5 이처럼 알고리즘 통치성의 권력 구조는 개인이 관찰 불가능한 공간에서 은밀하게 권력 형태를 역류시키는데, ‘해석자’ 연작은 이러한 역류의 순간을 시적 언어로 포착하면서 눈에 보이게 만든다.

영성적인 것과 마술적인 것이 세속화된 디지털 사회에서도 연속된다고 주장한 에릭 데이비스(Erik Davis)에 따르면, 전화기는 그 자체로 애니미즘적 테크놀로지에 해당한다. 장치 너머에서 누군가의 목소리가 들려온다는 사실, 자동응답기에 남아 있는 목소리의 흔적 등, 전화기를 작동시키는 구체적인 테크놀로지 요소가 유령성을 작동시키며 전자기술적 ‘언캐니함’과의 접속을 유발한다는 것이다.6 오늘날 대부분의 미디어 재매개가 다름 아닌 스마트폰에 의지한다는 사실을 돌이켜볼 때, 테크놀로지의 보이지 않는 역류로부터 샤머니즘을 작동시키는 요한한의 접근은 설득력을 갖는다. 개인전 《엮는 자(Métissage)》(2025)에 전시된 ‘해석자’ 연작은 동물의 외피와 스크린, 그리고 스크린을 작동시키는 케이블을 드러내면서, 샤머니즘과 테크놀로지의 몽타주를 이끌어냈다. 측정 가능한 형태로 분할된 분인(dividual) 주체성은 이러한 몽타주를 경유하여 테크놀로지 예속을 비켜날 수 있는 상상의 공간을 연다.

요한한의 북으로부터 언뜻 상기되는 타자의 모습은 전역사적이고 비규범적인 형태를 띠고 있다. 한편으로 그러한 타자는 지나치게 광활하고 강력하기에, 특정한 주체의 얼굴로 쉽게 형상화되지 않는다. 미술이 타자를 전유하는 방법은, 어떤 면에서 여전히 할 포스터(Hal Foster)의 오랜 비판 아래 붙들려 있다. 포스터는 미술가의 인류학적 탐구가 원시주의적 환상을 재생산할지 모를 위험을 갖는다고 보았다. 특정한 타자가 백인 주체에게 차단되어 있는 원초성에 접근할 수 있는 권능을 지닌다는 환상 아래, 타자성(otherness)이 외부자성(outsideness)으로 자동약호화되는 오류가 발생할 수 있다는 것이었다.7 그렇기에 요한한이 불러내는, 얼굴 없는 타자의 형태는 얼마간 양가적이다. 그것은 주체 없는 타자성에 가까울 것인가, 혹은 타자 없는 타자성에 가까울 것인가?

〈시월상달의 춤〉(2023)에서 요한한은 의례에 가깝게 보이는 춤사위를 상연했다. 시월상달은 농사가 끝나고 먹을 것이 풍성해질 무렵, 천신과 신령, 조상에게 감사의 마음을 담아 제사를 지내는 길월(吉月)로 알려져 있다. 이러한 의례의 지역성과 관계 맺으면서, 안무자들은 서로 몸을 맞대고 춤추며 어울리다가 옷가지를 바꿔 입고 신체를 드러낸 뒤 이내 안개 속으로 사라진다. 〈시월상달의 춤〉은 작가가 주체성을 상상하는 방식을 보여주는 듯했다. 음악이 지속되고 춤이 지속되는 동안, 그러한 시공간에서 행위하는 이들은 분열되고 나누어진 주체가 아니라 하나의 주체로 함께 하며 잠시나마 교환될 수 있다. 작업은 타자 없는 타자성에게 얼굴을 주며 역사 이전의 주체를 상상하지만 그건 아주 오래된 소리가 지속되는 어떠한 순간 가능하다는 점을 묵인하지 않는다.

1 Liu Li The Chinese Neolithic Cambridge University Press 2005 p.123

2 Ryan Remedios, Nikos K. Logothetis, Christoph Kayser “Monkey drumming reveals common networks for perceiving vocal and nonvocal communication sounds” PNAS 106(42) 2009 p.18013

3 에두아르두 비베이루스 지 카스트루 지음 박이대승, 박수겸 옮김 『식인의 형이상학』 후마니타스 2018 p.187

4 위의 책 p.40

5 Tung-Hui Hu A Prehistory of the Cloud The MIT Press 2016 p.16

6 Erik Davis TechGnosis: Myth, Magic & Mysticism in the Age of Information Harmony Books 1998 pp.81~82

7 할 포스터 지음 최연희, 이영욱, 조주연 옮김 『실재의 귀환』 경성대학교 출판부 2010 pp.275~276

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지