이근민 Keunmin Lee

인간으로부터 인간에게, 이근민의 작업과 실천

Artist

이근민/ 1982년 경북 영주 출생. 서울대에서 서양화를 전공하고 2009년 서울 제이케이스페이스갤러리에서 첫 개인전을 개최했다. 이후 이브 갤러리(2010), 갤러리 담(2011, 2013), 리만머핀 서울(2022) 등에서 개인전 및 2인전을 가졌으며, 파주 블루메미술관(2015), 영천 시안미술관 및 서울대학교미술관(2017), 대만 Nexx Asia(2023), 뉴욕 스위벨 갤러리(2024) 등에서 열린 전시에 참여했다. 2022년에 스페이스K에서 개인전 《그리고 아무도 아프지 않았다(And Then None Were Sick)》를 개최하며 크게 조명을 받았고, 2024년부터 《Realizing Boundaries》(페레스프로젝트 베를린),《What Happens When We Cry?》(파리 갤러리 드루용), 《I Am Your Body: Chapter 2 – Flesh》(덴마크 쿤스트할 오르후스) 등 해외에서 연달아 전시를 열며 활발히 활동하고 있다. 올해에는 말뫼 릴리스 퍼포먼스 스튜디오의 단체전 《iwillmedievalfutureyou2》에 참여하고 파리 갤러리 드루용에서 개인전 《When Hallucination Is No Longer A Symptom》을 개최한다. 스페이스K, 박서보재단 및 마드리드의 콜렉시온 솔로(Colección SOLO)에 작품이 소장되어 있다. 사진:박홍순

〈Crimson Head〉 캔버스에 유채 291×218cm 2024 사진: yangian

인간으로부터 인간에게, 이근민의 작업과 실천

이설희 큐레이터

트리스탕 차라는 1918년 「다다 선언문(Dada Manifesto)」 에서 “한 번쯤은 정상적이지, 옳지 않도록 해보자(Let us try for once not to be right)”라는 말을 했다. 일반적인 사람이라면 보통의 범주를 벗어나 질서를 흔드는 듯한 이 뉘앙스의 문구를 통해 자유, 해방, 탈출의 궤도로 진입하는 감각을 느낄 것이다. 그런데 이 정상성의 기준, 옳음의 유형은 어디서부터 논의되고 누가 정하며 어떻게 판단되는 것일까? 왜 오늘날 세계는 불필요한 ‘구속의 잣대’ 및 ‘사회적 정의’로 인간을 재단하는가? 피와 살로 덮인 인간의 몸 자체에 주어지는 ‘날것’이라는 디폴트 값으로만 인간은 존재하기 부족한 생명인가?

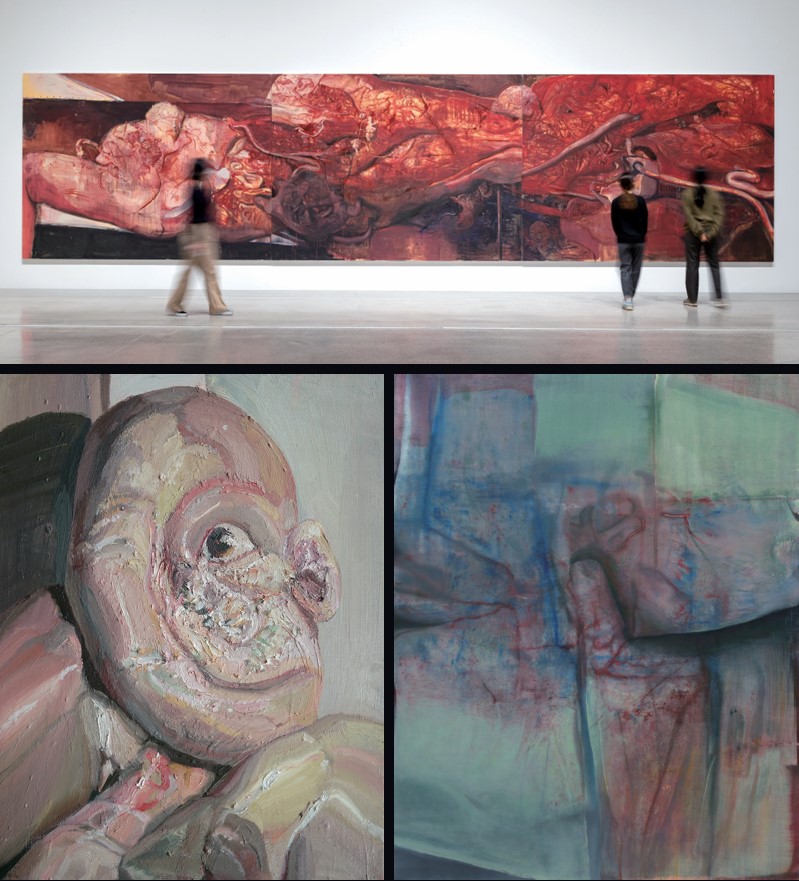

3년 전 스페이스K에서 이근민의 회화를 처음 보았을 때 떠오른 것은 육신, 질 들뢰즈의 프랜시스 베이컨 책 표지, 미셸 푸코의 『광기의 역사(Madness and Civilization)』(1961), 정상과 비정상이었다. 폭이 약 10m였던 압도적 스케일의 〈문제구름〉(2021)과 대부분 2m에 육박하는 페인팅 외 A4 크기의 드로잉 몇 점을 본 후 전시장을 나가며 느낀 기시감이 이내 숭고한 감정으로 치환되었던 기억은 아직도 생생하다. 무엇보다도 회화의 피부를 바라볼 때 내 본능과 감정에 아주 솔직히 기댄 전시였다. 나는 지금도 당시 작품을 보면서 내 몸이 어떠한 방식으로든 반응하던 것을 기억한다. 그런데 안타깝게도 이는 설명 불가한 모종의 감정과 느낌이었으며 어쩌면 굉장히 주관적인 판단이라는 것도 인정한다.

하지만 그 붉은 색조가 가득했던 장면이 지속적으로 뇌리에 스쳐 온 이유는 피와 살, 근육, 장기, 조직 등으로 구성된 신체의 물리적 속성(physical properties) 때문일 것이다. 이는 바로 인간이 원시적으로 가진 공통적 소유이다. 사람이면 누구나 육신을 똑같이 타고난다. 가장 보편적인 것이 특별한 것이라는 어렵지 않은 등식을 깨우쳐 준 것은 바로 이근민의 그림이었다. 그의 화면은 대개 추상성으로 드러나지만 본인이 본 그대로 그리는 이 작가만큼 자신의 언어가 투명하고 명징한 작가도 드물 것 같다. 이근민의 작업 실천을 통해 예술가는 본인의 언어에 솔직해야 한다는 진정성이 새삼 회자되고 있다. 추상 화면의 피부를 걷어내고 이근민의 경험으로부터 발로한 사회적 현상을 들여다보는 일은 유효할 것이다. 이처럼 그의 추상 언어가 표피적으로 함구하고 있는 목소리를 듣는 것은, 이근민의 그림이 결코 태생부터 작가만의 순수한 예술적 의도의 소산만은 아니었음을 밝히는 일로, 그와의 공통분모를 읽음으로써 삶에 뿌리내려진 작가의 작품에 더 근접하게 다가가고자 하는 일환이다. 이는 형식 및 컨텍스트에 있어 그의 회화적 가치에 정당성을 확보하는 접근으로서 미학/역사/사회적 차원을 아우르는 표상을 독해하는 실천일 것이다. 이근민의 관심의 초점인 ‘사회가 정의’하는 ‘데이터화의 폭력’이라는 현상에 기대어 나는 오늘을 반추해 사회를 보는 렌즈를 확장한다.

포스트-아포칼립스라고 명명하기도 어설펐던 21세기 계엄의 거대한 파도가 우리를 집어삼키려 할 때, ‘노멀’이 없는 사회가 한국의 요체라는 것을 불현듯 깨닫게 된다. 나아가 어느 강연에서 빅데이터 전문가는 우리 사회에서 ‘가운데’ 있으면 시쳇말로 ‘죽는다’고 언급했다. 양극에서 뚜렷한 정체를 설정해야 살아남는다는 것, 즉 한국 사회에서 아이덴티티는 대립항의 설정으로 확립된다는 것이다. 일례로, 오늘날 레스토랑 문화를 떠올려보면 파인다이닝(fine dining) 혹은 키오스크의 로봇 서빙만이 대표성을 띤다. 이는 인공지능과도 관련 있는데, AI는 미디엄 밸류 즉 평균 정보량을 낚아채기 때문에 ‘중간’ ‘노멀’ 구역에 있는 순간 사라져버리는 사회가 되었다.

위 《그리고 아무도 아프지 않았다》 스페이스K 전시 전경 2022 제공: 스페이스K

아래 왼쪽 〈The Portrait of Hallucinations〉 캔버스에 유채 53×41cm 2011 사진: 이근민

오른쪽 〈Connected Skin〉 캔버스에 유채 227.3×181.8cm 2024 사진: 이근민

그렇다면 한국 사회에는 ‘노멀’이 존재하지 않았던 것으로 봐야 타당한 상황에서, 사회가 기준과 범주로 대상을 정의하는 것은 그 자체가 모순 아닌가? ‘노멀’을 경험해 보지 못한 인간이 타인을 데이터화해 진단하고 규격화해 버리는 양상은 사회적 소외를 낳고, 약자라는 불필요한 타이틀을 부여한다. 소위 노멀이 없는 사회에서 ‘뉴노멀’을 정의하는 실천은 미래 지향이라는 감투를 둘러쓴 채 현실을 망각하고 있는 현상에 지나지 않는다. 성장과 진보라는 미명하에 현재의 지반마저 더욱 연약하게 만드는 설계를 자처하는 일인 것이다. 우리 사회에 ‘노멀’의 부재를 먼저 반성하고, 이성적 산물로 굳게 신뢰하는 계량적 접근에 질문하지 않는다면, 이내 사회에 도사릴 변이를 받아들일 각오를 해야 될지도 모른다.

이같이 ‘노멀’이 부재한 사회에서, 이근민이 예술가에 관해 작성한 “작가는 정의됨을 해체하는 것”1이라는 문장은 아티스트 주체와 그의 작품을 더욱 선명하게 바라보도록 한다. 한스 울리히 오브리스트, 엘레나 포스터와 진행한 인터뷰에서 이근민은 아웃사이더 작가들로부터 영감을 받았으며, 그들이 나타낸 많은 이미지들이 본인에게 아주 큰 영향을 주었다고 했는데,2 이 대목에서 미술사에 자리한 아르 브뤼(Art Brut)를 떠올리지 않을 수 없다. 장 뒤뷔페가 1948년 설립한 아르 브뤼 협회는 파리의 한 화랑에서 대규모 전시를 열면서 「아르 브뤼 선언(Art Brut Manifesto and Modernism)」을 발표했다. 70년도 더 된 이 글에 아직도 적법한 부분은 정상과 비정상에 대해 거론한 대목으로 볼 수 있다.

‘정상과 비정상’의 구별은 억지로 갖다붙인 것이라는 뒤뷔페는 “결국 정신적인 ‘병’은 대단히 다양해서–거의 환자 수만큼의 병이 있어서–그것을 모두 같은 수준으로 옭아매면 너무나 자의적인 것처럼 생각”된다며, “예술은 어떠한 경우에도 동일하다는 것이 우리들의 관점”이라 천명한다. 이어 하나의 예로, “무릎이 좋지 않은 인간의 예술이 없는 것처럼 광인(狂人)의 예술이라는 것도 없다”3고 말한다. 결정적으로 그는 창작에 있어서 작가 개인의 내부로부터 발현한 동기와 독창적 표출에 찬사를 보낸 것인데, 이는 두말할 것 없이 예술의 표현에서 아티스트의 진솔하고 진지한 태도를 높이 샀던 뒤뷔페의 철학적 신념과 휴머니즘을 읽게 한다.

이근민은 2001년 후반 신경정신과에서 정신질환을 진단받아 2개월간 병원 생활을 했고, 그 시기 환각을 경험했다. 이때 본 환각은 작가의 페인팅 소재이자 작업의 시작이 된다. 경계성 인격장애라는 진단이 이근민에 대한 일종의 정의가 된 것인데, 작가는 추상적인 병증에 이름이 붙고 환자가 문서화되는 강제적 데이터화 현상, 즉 한 인간이 통째로 규격화되고 사회 체계를 위한 정보로 거래되는 모습에 폐쇄성과 폭력성을 느꼈다.4 사회가 대상을 진단하지만 자신이 정의됐음을 자각하지 못하는 상태는 이미 사회에 도래한 보이지 않는 권력을 암시한다. 이근민은 특히 이 같은 진단의 권력이 환자의 타고난 캐릭터까지 병으로 포섭시키는 부분에 대하여 저항의 모습을 예술가로서 보여주고 싶었던 것이다.

그의 예술적 실천은 병리적 기록에 그치지 않고 아티스트 주체의 성장 및 미학적 비전으로까지 확장해 나간다. 환각 경험은 인간의 논리적 이치로는 설명 불가능한 영역이다. 작가는 이 경험이 굉장히 시각적이면서도 감정적으로 불쾌하지만은 않은 영감을 제공했다 회고한다. 이는 예술이라는 영역 안에서 표현되는 창작자의 방법론을 고양시킨 것인데, 말하자면 통상의 사고를 초월하는 ‘순수한 에너지의 표현’을 낳았다. 마치 누군가의 무의식을 들여다보는 듯5 지극히 개인적인 이미지이면서도 어딘가 보편적인 이미지로 드러나는 것이다. 흥미로운 사실은 이근민 또한 그림을 그릴 때 어떤 외양으로 완성될지

예측할 수 없다는 것으로, 화면에서 작가의 자발적이면서도 본능적인 움직임이 보편적 상태까지 도달하는 것에는 인간 신체와 그 주변을 감싸는 시선이 작용한다. 신체와 감각이야말로 강력한 리얼리티의 근거이기 때문이다.

재현의 대상과 목적이 사라지면 그만큼 자유롭지만 확신하는 순간 역시 쉽게 오지 않으므로 작가는 지칠 터이다. 이 시간은 본인에게 품은 의구심과 예민한 감각을 도야(陶冶)하는 노력을 요한다. 이근민은 통상 완성까지 그림을 가로, 세로 방향으로 수십 번을 돌려 본다. 그림은 방향 결정을 못 하다가 어느 날 우연히 한 곳을 바닥에 장착하고, 작가는 그 결정이 옳다는 최면을 건다. 이는 의식의 깊은 곳에 가라앉아 퇴적된 기억의 단편을 무의식과 용해하면서 정해지는 행위처럼 읽힌다. 그는 작품이 잘 되었을 때 오는 쾌감으로 인해, 더 이상 잃을 것이 없을 만큼 힘들었을 때도 작품으로 특정 경지에 오르는 일종의 카타르시스가 생기며 동시에 억압에 대한 해방감을 느낀다고 한다.

이근민이 창안한 시각적 도해는 날것, 가공되지 않은, 추상적인 상태의 병과 환각에 대한 기억과 자국, 상처 등을 구체화하는데, 작가의 심리적 원근법에 따라 확대/ 축소되어 그려진 피와 살점, 근육 조직, 정맥의 파편, 장기 등은 그가 인간 신체를 울타리 삼아 창조한 ‘내면 풍경’이다. 이 풍경은 대체로 붉은색 계열로 대표되지만, 화면에 간헐적으로 등장하는 녹색과 청색 계열의 색조 또한 어렵지 않게 살에 멍이 들거나 피가 응고되는 과정에서 볼법한 색감들이다. 2015~2017년에 제작한 동명의 〈환각 다듬기〉 작품들에서 옅은 에메랄드빛이 지배적이었다면 최근〈연결된 피부Ⅲ〉(2024)에서는 환한 블루가 중심 부분에 돋보이기도 했다.

작품, 작업 실천, 예술가. 이 세 요소가 딱 맞아떨어져 합을 이룰 때, 무엇보다도 서로 많이 닮았을 때, 이 모두를 알아가는 기쁨은 배가 된다. 적어도 큐레이터인 나에게는 그렇다. 이근민의 작품을 처음 본 이래 지속적으로 바라보게 되는 이유도 여기에 있다. 겸허한 마음, 진정 어린 솔직한 표현, 어딘가 고립되어 더욱 빛이 발하는 작가 정신,6 이근민은 당신의 그림 같은 삶을 사는 듯 보인다. 그에게 그림은 사회가 만든 합리주의와 정량화 과정에 직면한 성찰적이고 해방적인 실천이다. 이근민은 환각을 병리적으로 환원하기보다 작품 세계로 정제하는 과정을 통해 사회 속 규격화의 폭력성에 저항하는 인간의 긍정적 기운을 보여주는 것이다. 그리고 그는 희망한다. 비록 작품이 개인사와 매우 밀접하게 연결되더라도 사람들이 그 자체로 재인식되는 방식을 깨닫는 데 도움이 되기를. 진단 라벨과 해당 코드가 붙으면 환자로 명명되어 그 사람의 탁월한 기질이나 성격도 병증으로 묶여 분류되는 것이 이른바 오늘날 정의의 형태다. 이는 인간을 알아가는 시간을 단축해버린다. 인간을 알아가는 시간을 지연시키는 실천, 그것이 바로 이근민의 작업에 있다.

1 한스 울리히 오브리스트의 인스타그램, 예술가들의 손글씨 문구 시리즈 (Series of artists’ handwritten phrases) 2023년 9월 15일 포스팅

2 2023년 9월 서울의 작가 스튜디오에서 진행한 인터뷰는 최근 파리에 소재한 갤러리 드루용에서의 개인전 《When Hallucination Is No Longer Symptom》(2.20~4.12)을 통해 공개되었다

3 김복기 「아웃사이더아트의 미술사」 『아트인컬처』(2021.

5) p.91

4 2025년 4월 작가노트

5 이성을 근거로 삼는 가치관이 붕괴함으로써 초현실주의자들은 의식의 개입을 배제하고 꿈과 무의식을 기반으로 삼는 자동기술법(automation)을 제안했다. 이근민은 초현실주의에 직접적으로 영감을 얻는 것은 아니나 드로잉을 그릴 때는 자동기술법의 방식을 사용한다고 언급했다. 앞의 인터뷰

6 작가의 인스타그램 스토리에 스테이트먼트와 같은 글이 올려져 있는데, 특히 “사람들과의 관계도 중요하지만 두렵기도 하다. 대부분 사람들이 나를 신경 쓰지 않는데도 불구하고 내게 가장 큰 두려움은 상대방을 실망시키는 것이다 (Relationships with people are important but also frightening. My biggest fear is disappointing the other person, even though most people don’t even care about me)”라는 이근민의 독백은 독립된 인격체가 사람들과 관계를

맺을 때의 양가적 감정 및 고민이 담겨 있다. 원문은 영어로 게재되었다

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지