제임스 터렐 James Turrell

제임스 터렐 빛의 형이상학,

현대 테크놀로지의 역설

Artist

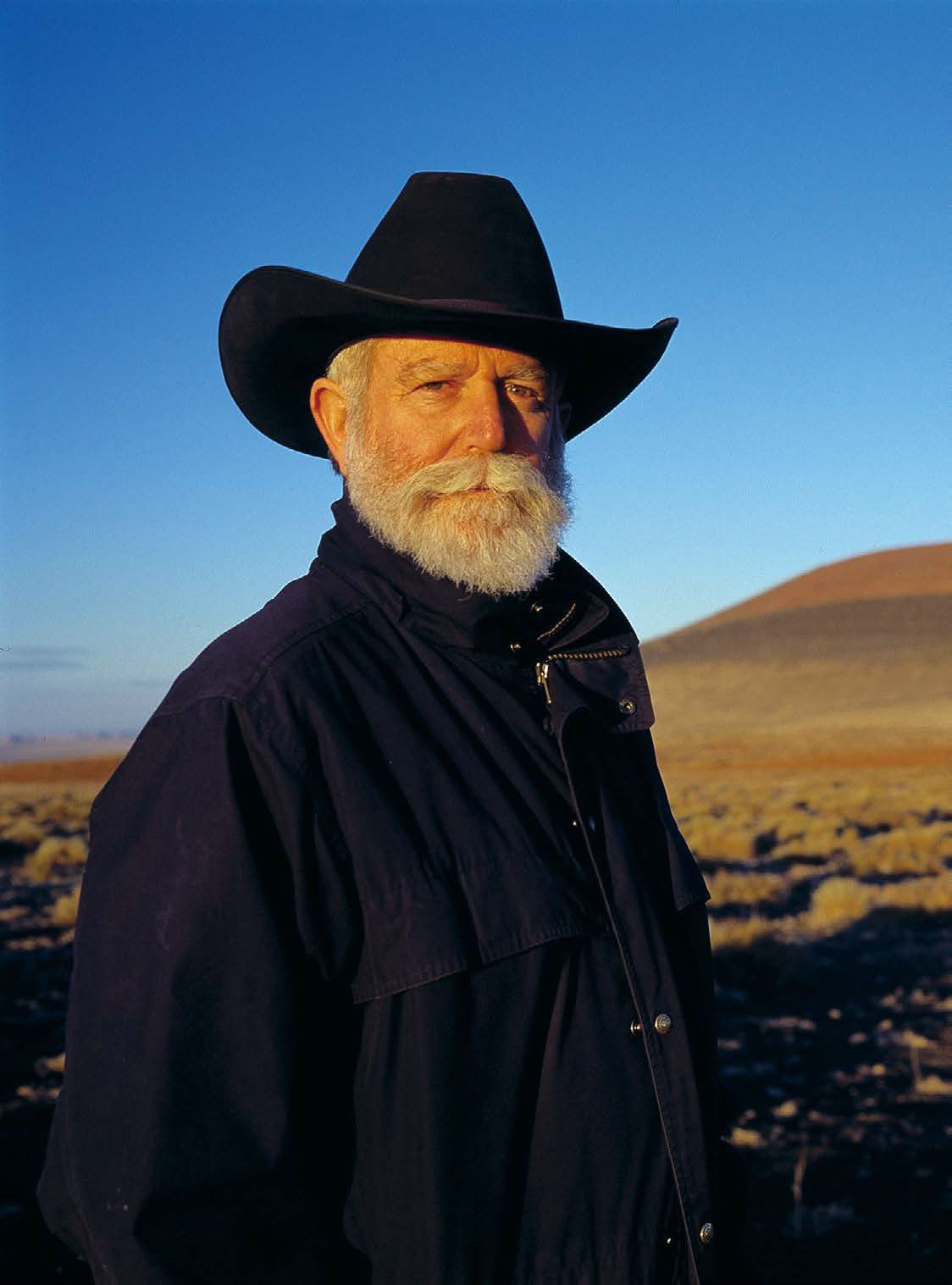

제임스 터렐/ 1943년 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 출생. 현재 애리조나 플래그스태프를 중심으로 활동. 심리학을 비롯하여 화학, 물리학, 천문학, 지리학, 미술사학 등 다양한 분야를 탐구했으며, 어바인 소재의 캘리포니아대와 클레어몬트대학원에서 미술사를 공부했다. 맥아더펠로십(1984), 미국 국가예술훈장(National Medal of Arts, 2013), 일본 프레미움 임페리얼상(2021) 등을 수상한 바 있다. 1968년 파사데나 미술관에서의 첫 개인전을 시작으로 휘트니미술관(1980), 이스라엘미술관(1982), 로스엔젤레스현대미술관(1985), 비엔나 MAK(1988~1999), 볼프스부르크쿤스트뮤지엄(2009~2010), 로스앤젤레스 카운티미술관(LACMA, 2013), 구겐하임빌바오미술관(2013), 상하이 롱미술관(2017) 등에서 개인전을 열었다. 대표 프로젝트로는 전 세계 80여 곳에 넘게 설치된 〈스카이 스페이스〉(1974~) 시리즈와 애리조나 사막의 휴화산 내부를 개조한 초대형 천문 관측 작업 〈로든 크레이터〉(1979~)가 있다. 뉴욕 현대미술관, 구겐하임미술관, 휘트니미술관, 로스앤젤레스 카운티미술관, 필라델피아미술관, 시카고아트인스티튜트, 퐁피두센터, 암스테르담 스테델릭미술관, 프랑크푸르트현대미술관, 나오시마지추미술관과 가나자와 21세기 현대미술관, 상하이 롱미술관, 리움미술관과 제주 본태박물관에 작품이 소장되어 있다. 사진: Florian Holzherr 제공: 작가

제임스 터렐 빛의 형이상학, 현대 테크놀로지의 역설

장원 미술비평

제임스 터렐은 신전 건축가다. 벌어진 것과 틀의 유희 및 멂과 가까움의 유희를 위한 장소, 관객의 거리두기나 촉각적 탕진을 위한 장소, 아우라를 위한 장소를 재발명한다는 의미에서 그러하다.

– 조르주 디디-위베르만1

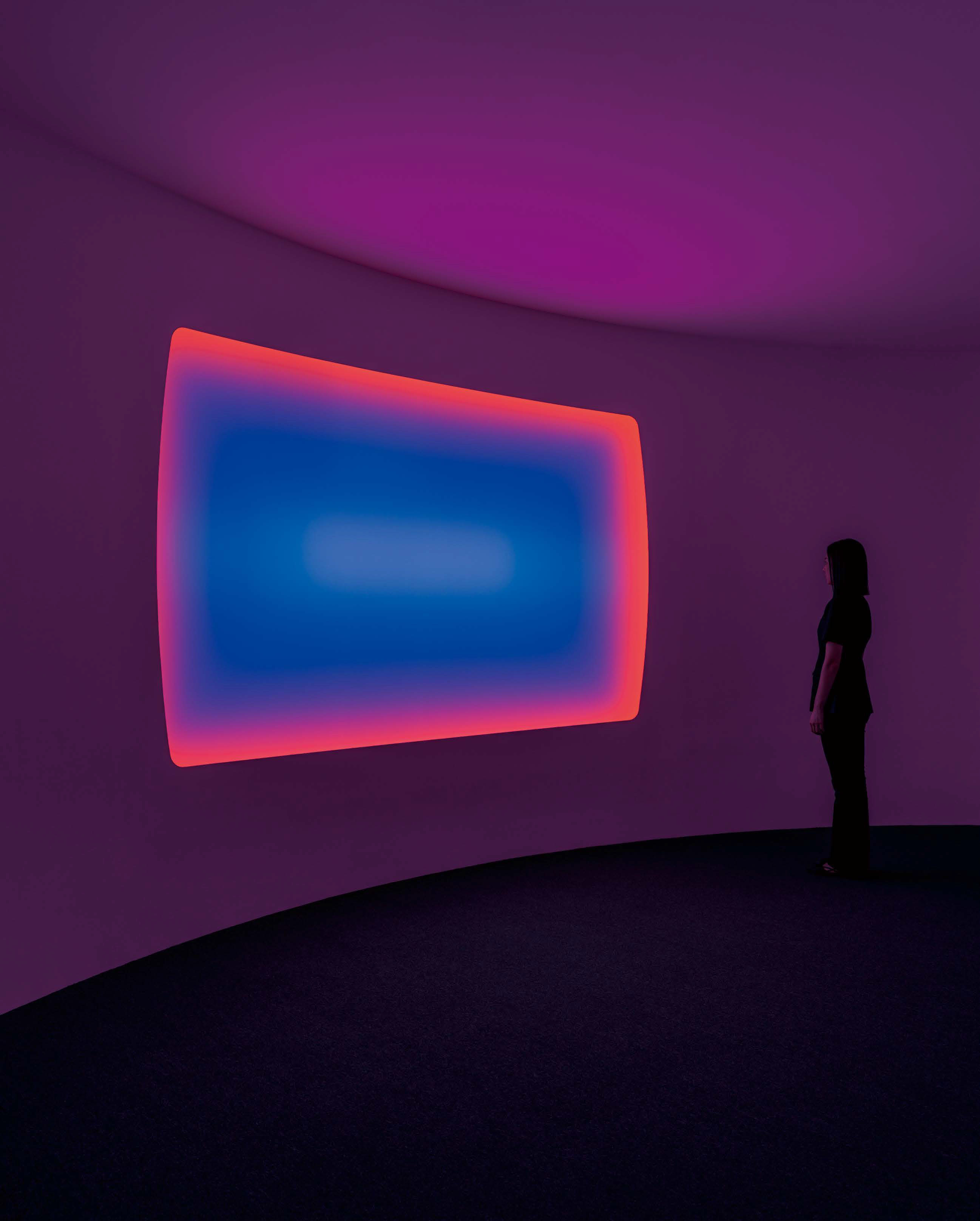

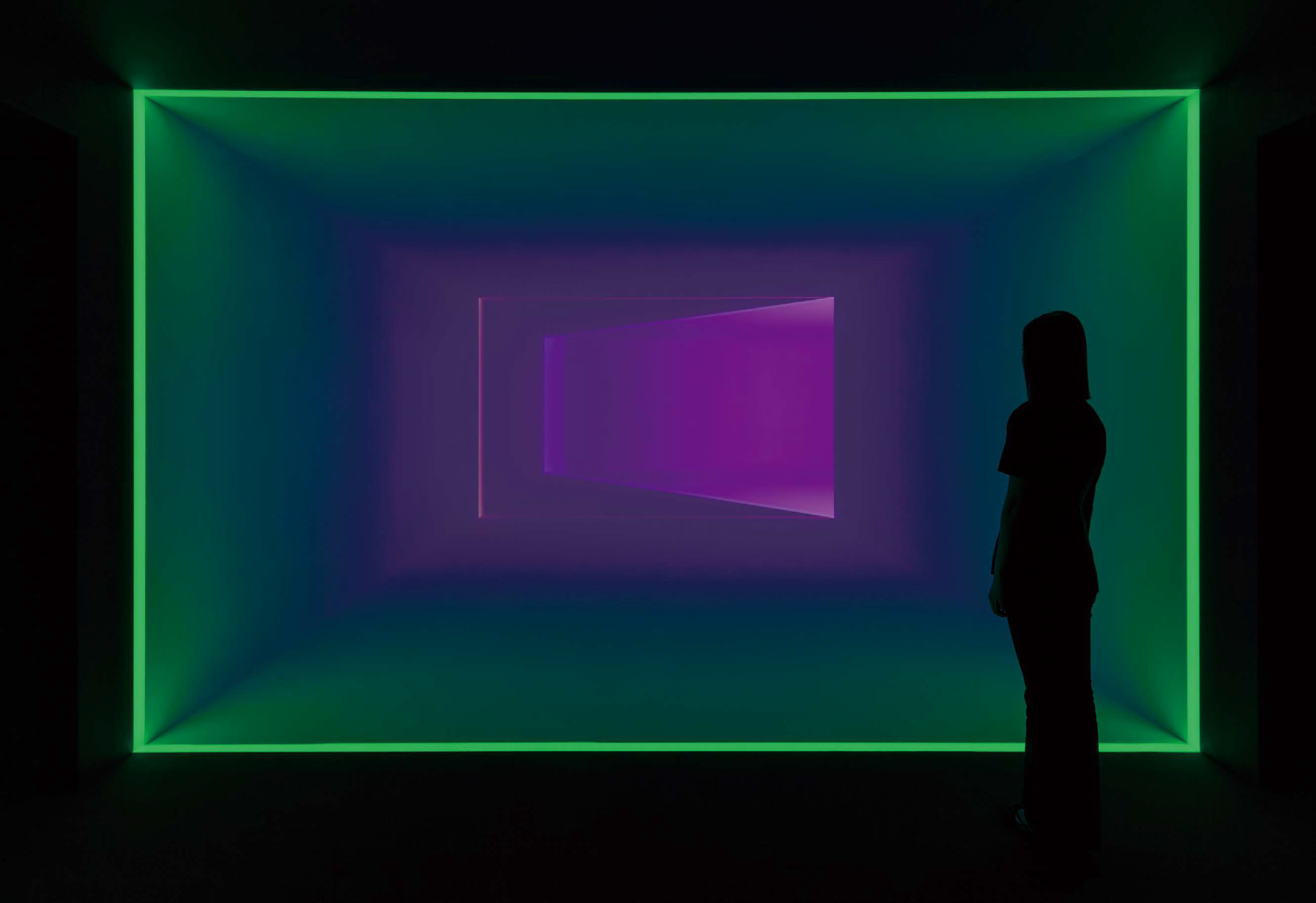

〈Imaginings, Wide Rectangular Curved Glass〉 LED, 에칭 유리, 얕은 공간 150분 182.9×304.8cm 2021

© James Turrell 사진: studio_kdkkdk 제공: 작가, Pace Ga

올해로 82세를 맞이한 미국 작가 제임스 터렐(1943~)은 1967년의 첫 번째 개인전에서 〈투사 조각(Projection Pieces)〉 시리즈를 선보인 이래, 반세기가 넘는 시간 동안 빛을 활용하여 현대미술의 한 장을 개척하였다. 그의 대표작을 크게 두 가지로 나누자면, 빛을 소재로 한 여러 작업과 더불어 애리조나 북부 40만 년된 화산 분화구 내부에 건설 중인〈로든 분화구(Roden Crater)〉를 꼽을 수 있다. 디아 미술재단(Dia Art Foundation)의 지원으로 1977년부터 시작된 이 분화구 프로젝트는 터렐의 인공 빛과 하늘을 육안으로 체험할 수 있도록 설계된 일종의 천문학 공간으로서 현재까지 6개의 공간이 완성되었으며, 전체가 완공되면 총 24개의 관측 공간과 6개의 터널로 구성된다. 터렐의 예술적 목표를 성취하기 위한 기나긴 여정에서 보자면 이 두 가지는 서로 긴밀하게 연관된 것으로 파악할 수 있겠으나, 분화구는 장소특정적인 작품이므로 본 지면에서는 빛 작품을 중심으로 그 지각과 형이상학적 특성에 집중하고자 한다.

제임스 터렐이 투사 조각을 선보인 이래, 그의 작품은 한동안 당대 미술계 주류를 형성했던 미니멀리즘과의 유사성 안에서 주로 논의되었다. 이러한 연관성은 그의 작품에 대한 최초의 글에서부터 제기되었다. 터렐의 첫 개인전을 기획했던 코플란은 이 전시에 출품된 작품 다섯 점을 『아트포럼』에 게재하며, 2차원의 벽면에 투사된 단색의 빛이 기하학 형상의 3차원 볼륨처럼 느껴지지만 그 형태가 급진적으로 감소한다는 점이 미니멀리즘과 유사하다고 서술하였다.2 이후로 상당한 시기에 걸쳐 터렐의 작품이 미니멀리즘의 아류 혹은 비주류로 간주되었지만, 로잘린드 크라우스에 의해 미니멀리즘과 차별되는 정서적 측면이 주목받고3 얀 버터필드에 의해 ‘빛과 공간 예술(Light and Space Art)’로 불리면서 관람자와의 상호작용에 의한 새로운 경향의 미술로 재조명되기 시작했다.4 터렐 역시 자신의 작품은 미니멀리즘의 영향과 무관하다고 분명하게 밝혔다.5 1970년대의〈하늘 공간(Skyspace)〉시리즈부터 2000년대 이후의〈간츠펠트(Ganzfeld)〉시리즈까지 이어지는 그의 빛 작품은 미국 서부의 자연환경과 터렐 자신의 퀘이커교 신앙을 바탕으로 형성된 것으로서, 뉴욕 중심의 상업화된 대상들과는 작품 의도에서부터 뚜렷한 차이점을 보인다. 미니멀리즘과의 연관성을 처음 언급했던 코플란 역시, 터렐의 투사 조각에서 빛 이미지가 “정적이고, 비(非)반복적이고, 매우 정신적인 요소를 포함”한다고 언급하며 미니멀리즘의 즉물성과 대척점에 있는 정서나 감성 등의 정신성에 주목하였다.6 ‘빛과 공간 운동(Light and Space Movement)’을 함께 전개했던 어윈(Robert Erwin)의 작품에는 재현성이나 언어적 상징성이 없기 때문에 종교적 관점에서 이해되기 어렵다는 일반적 견해들에 비해, 터렐의 작품에서는 모두가 동일하게 느끼지는 않을지언정 분명히 어떤 종교적 정신성과 유사한 형이상학적 측면을 감지할 수 있다.

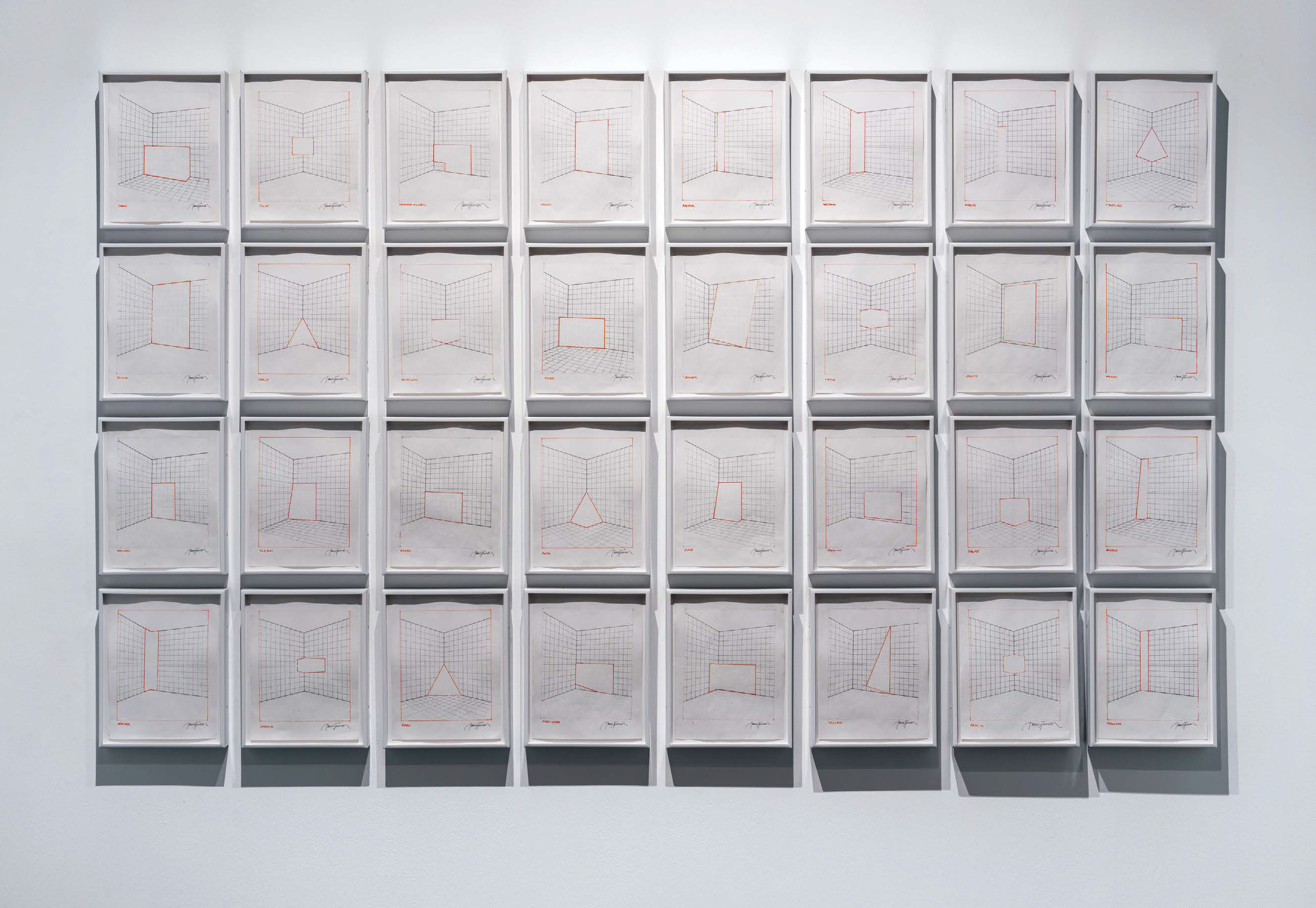

《제임스 터렐: The Return》 페이스갤러리 서울 전시 전경 2025

〈Projection Piece Drawings〉 종이에 잉크 드로잉 36점 27.9×21.6cm~21.6×27.9cm 1970~1971

© James Turrell 사진: studio_kdkkdk 제공: 작가, Pace Gallery

서두에 인용한 디디-위베르만의 “제임스 터렐은 신전(temple) 건축가”라는 언급은, 터렐의 작품에서 구체적 입자를 지닌 물질로서의 빛이 현대의 첨단 테크놀로지에 의해 비물질화되는 역설 혹은 역전을 통해 형이상학적 변주를 수행하고 있다는 점을 함축적으로 표현하고 있다.〈하늘 공간〉 시리즈나 〈간츠펠트〉 시리즈처럼 “문자 그대로 텅 빈 제단 (…) 신성한 육체 하나 없이, 부재하는 자의 고유한 이름조차 없이 텅 비어”7 있는 터렐의 빛의 공간 작품들은, 벨팅(Hans Belting)의 이미지학(Bildwissenschaft) 관점에서 이미지가 존재할 수 있는 숙주로서 ‘이미지의 장소(Ort der Bilder)’8인 특정 형상이 존재하지 않는다. 대신에 “벌어진 것과 틀의 유희 및 멂과 가까움의 유희를 위한 장소, 관객의 거리두기나 촉각적 탕진을 위한 장소, 아우라를 위한 장소를 재발명”9해냄으로써 ‘이미지의 공간(Raum der Bilder)’으로 변화하게 된다. 크라우스의 ‘비-조각(non sculpture)’ 개념처럼 빛을 조형의 근원적 요소로 다루는 작품들은 “건축도, 조각도 아닌” 상태를 체험하게 함으로써 작품을 형성하기 위한 재료의 물질성, 입체성, 공간성을 모두 파괴하는 동시에 이 요소들이 서로의 논리 연관을 통한 ‘복합체’로 존재한다.10 그러므로 터렐의 빛 공간은 그 자체로 별개의 ‘장소-구축물(site-construction)’이라는 새로운 예술적 창조물이 된다. 그와 동시대에 조금 앞서 네온을 활용했던 나우먼이나 형광등의 다양한 조합을 통해 미니멀리즘을 전개했던 플래빈은 현대의 전기 발광체를 작품에 도입함으로써 전시에서의 지각 경험을 새로운 지평으로 이끌었다. 이들의 작품은 광원을 노출시키며 이를 조형의 요소로 직접 드러냄으로써 ‘현대 사회의 물화(物化)’와 기술적, 세속적 숭고를 강조한다.11 그러나 광원을 은폐하여 비물질적 표상체로 변환된 터렐의 빛의 공간은 관람자인 우리의 실존 경험 기반인 3차원 지각을 모호하게 만들며, 눈에 의한 시각 인지와 신체 위치에 따른 종합적 공간 인지를 극적으로 확장시킴으로써 현실과는 별개의 또 하나의 실재를 경험케 한다. 근대 과학의 발달을 통한 물리적 입자로서의 빛에 대한 지식 이전에는 태양광과의 연관 속에서 자연의 섭리, 생명의 근원, 힘과 능력의 상징체로 간주되며 자연 현상과 그 너머에 대한 철학적 사유, 종교적 숭배, 예술의 소재에서 빛이 중심을 이루었다. 자연광으로서의 빛은 현실에서 물체와 공간을 밝게 비추어 그 모습을 명료하게 드러내지만, 터렐의 빛의 공간 안에서는 그 어떠한 형상 이미지나 공간 지각도 모두가 불명료해지며 비현실적 실재로서 마주한 또 하나의 현실, 즉 일종의 ‘U-topia’를 체험하게 한다. 여기에서 빛에 의해 분명하게 드러나는 것은 아무것도 없으며, 그 안에 위치한 관람자의 신체 감각만이 스스로의 존재를 확인시켜 줄 뿐이다. 그렇기에 신체의 현전을 통한 빛의 지각은 관람자마다의 다양한 심리적 지각층의 체험을 유발하며, 물리적 실체인 빛의 밝음과 어두움이라는 이분법적 구분으로부터 벗어나 감각과 정서, 나아가 형이상학적 관념과 정신성까지도 불러일으킨다.

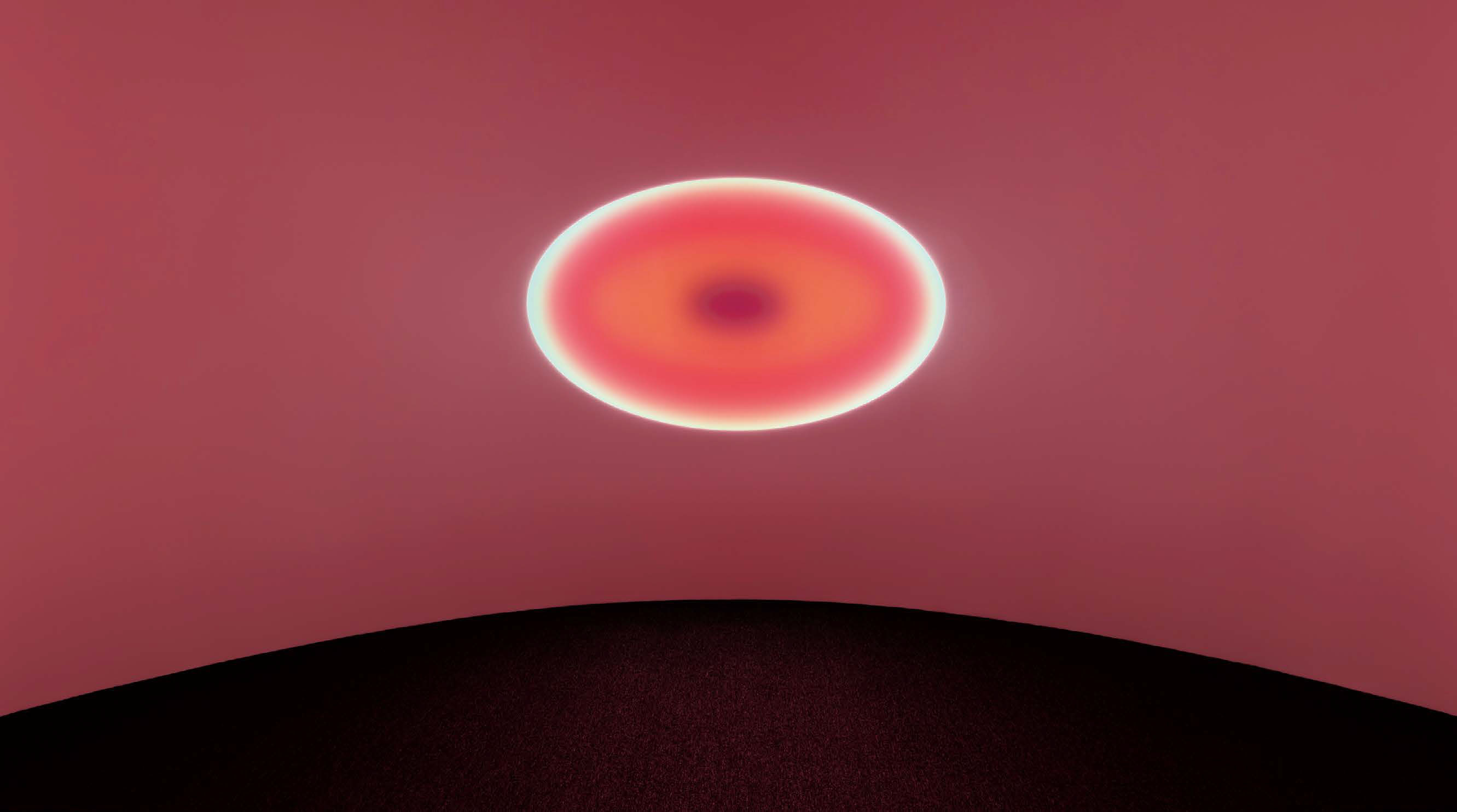

〈Loning, Wide Elliptical Curved Glass〉 LED, 에칭 유리, 얕은 공간 150분 137.2 ×228.6cm 2021

첨단 테크놀로지에 의한 형이상학적 정신성의 환기라는 역설은 터렐의 성장 및 교육 배경과 깊은 관련이 있다. 미국 서부의 로스앤젤레스에서 태어난 그는 퀘이커 교도 집안 출신으로, 파일럿이자 항공 엔지니어였던 아버지 영향으로 터렐 자신도 16세에 비행기 조종사 면허를 취득했다. 포모나 칼리지에서 지각심리학을 전공하면서 수학, 지질학, 천문학을 함께 공부한 그는 이 분야의 지식을 통해 “빛 안으로 들어가 그를 맞이하라”는 퀘이커교의 교리를 구현하고자 하였고, 〈라이브 오크 동료들을 위한 만남의 집(Live Oak Friends Meeting House)〉(2000)은 〈빛의 예배당(Chapel of Light)〉(1977) 같은 퀘이커교의 예배당과 〈하늘 공간〉시리즈를 접목한 결과물이었다.12 여기에서 VR 환경 등 사이버 공간에서의 체험과는 그 속성이 뚜렷하게 구별되는 또 다른 ‘실재계(Real World)’는 2009~2010년 독일 볼프스부르크 시립미술관 전시에서 새로운 국면으로 창조되는데, 미술관 전체를 빛의 공간으로 변모시킨 것은 이 프로젝트가 처음이다. 이곳의 미술관장으로서 전시를 기획한 브뤼덜린은 이 전시의 특징에 대해 “빛을 캔버스로부터 해방시켜서 3차원의 공간 전체에 자유롭게 침투시키고 광원으로부터도 해방시킴으로써 이미지 없는 미술을 구현한 것이 터렐 작품의 본질”이라고 평가하며, 우리의 실존적 현실과 완전히 다른 체험의 현상을 ‘보는 공간 (viewing space)’과 ‘지각하는 공간(sensing space)’으로 구분하였다.13 여기에서 보는 행위를 통한 시각상(像)은 그 공간 안에 위치한 관람자 신체의 지각장(場)으로 급격히 변환되며, 이는 앞에서 언급했던 바와 같이 미니멀리즘과의 유사성이라는 논의와 궁극적으로 차별되는 속성을 드러낸다. 그러므로 곰브리치가 본다는 경험이 일루전의 한 종류라고 생각하고 제시한 ‘~로서-보기(seeing-as)’는 터렐의 작품에서 더 이상 유효하지 않다. 대신에 이를 비판했던 월하임의 ‘안에서-보기(seeing-in)’14 라는 개념을 ‘안에서 지각/감각하기(sensing-in)’로 변환시킴으로써, “작품의 구성은 공간 내에 존재하는 어떤 물체가 아니라 공간 그 자체가 된다”15는 터렐을 이해하는 데 좀 더 가까이 다가갈 수 있을 것이다. 그리고 비로소 디디-위베르만이 강조한 것처럼, 빛만이 가득한 ‘텅 빈 장소’로서 “백지(白地, blanc/ blank)”16이자 “자신의 기능을 잃은(devoid) 공적 장소”17 안에서 새롭게 인식되는 초월성을 경험하게 되는 것이다.

〈The Wedge〉 LED 가변 크기 20분 2025

© James Turrell 사진: studio_kdkkdk 제공: 작가, Pace Gallery

모든 사물과 공간을 명료하게 드러내는 빛이 터렐의 작품에서 오히려 이 모든 것을 불명료하게 변환시키는 것은, 비유하자면 양자역학 시대의 불확정성을 체험케 하는 시대정신의 표상처럼 작동하는 것으로 생각할 수도 있다. 빛이라는 일상의 것을 초월적인 것으로 변모시키는 것이 현대의 테크놀로지를 적극 활용하고 개입시킴으로써 형이상학적인 것의 다양한 변주를 가능케 한 터렐의 독특한 예술세계일 것이다.

1 조르주 디디 위베르만 지음 이나라 옮김 『색채 속을 걷는 사람』 현실문화A 2019 p.49

2 John Coplans “James Turrell: Projected Light Images” Artforum vol.6 no.2 1967 pp.48~49

3 Rosallind Krauss “Overcoming The Limits of Matter: On Revising Minimalism” American Art of the 1960 New York: Harry Abrams Inc. 1991 pp.123~141

4 Jan Butterfield The art of Light+Space New York: Abbeville Press 199

5 Craig E. Adcock James Turrell : The Art of Light and Space Berkeley: University of California Press 1990 p.36

6 John Coplans 앞의 글 p.48

7 Georges Didi-Huberman 앞의 글 p.50

8 Hans Belting Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft München: Wilhelm Fink Verlag 2001(4th edition, 2011) p.12

9 Georges Didi-Huberman 앞의 글 p.49

10 Rosalind Krauss “Sculpture in the expanded field” October Summer 1979 Vol.9 p.33

11 장원 「매체로서 빛의 존재론적 사유와 예술적 발현 : 광원 은폐에 따른 사유와 지각의 방식」 『영상문화』 Vol.- No.46 한국영상문화학회 2025 p. 236

12 장원 「이미지 없는 뉴미디어아트, 그 지각의 방식」 『영상문화』 Vol.-No.44 한국영상문화학회 2024 pp. 134~135

13 Markkus Brüderlin Peter Weber et al.(eds.) “The Innerworld of the Outerworld of the Innerworld” James Turrell : The Wolfsburg Project Karlsruhe: Hatje Cantz 2010 p. 123

14 Richard Wollheim “Seeing-as, seeing-in, and Pictorial Representation” Art and its Object 2/e Cambridge University Press 1980 pp. 205~209

15 Craig E. Adcock James Turrell : The Art of Light and Space Berkeley: University of California Press 1990 p. 36

16 ‘백지’의 공간은 “시선 자체에 관여하는 후퇴와 임박함의 장소가 되기 위해” 자신을 비운 공간으로, 디디-위베르만의 설명에 따르면 “‘빈 곳(blank)’이라는 의미에서 ‘백지의(blanc)’ 장소”이다. 조르주 디디-위베르만 앞의 책 p. 59

17 조르주 디디-위베르만 위의 책 pp. 58~64 참조

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지