좀비 포멀리즘 너머의 현대회화:

형식주의·시장지상주의를 넘어

물질성과 존재론적 자율성의 회복으로

임근준 메타-드라마터그 미술·디자인 이론/역사 연구자

Special Feature

비평가와 기획자가 이 시대 회화를 바라보는 4개의 논점을 제시한다. 기혜경은 1980년대 추상과 민중미술의 이원 구조 속에서 자리 잡지 못한 형상미술의 흐름을 짚으며 현재 나타나는 확장된 형상의 가능성에 주목한다. 임근준은 물질의 행위주체성을 탐구하며 자율적이고 능동적인 존재로서의 회화를 역설하고, 오정은은 회화의 생존 전략으로 자아, 풍경, 괴물, 추상 등의 핵심 키워드를 제시한다. 마지막으로 신지현은 동시대 미술 안에서 회화는 하나의 언어로서 발언하는 매체가 되었음을 강조한다.

좀비 포멀리즘 너머의 현대회화:

형식주의·시장지상주의를 넘어

물질성과 존재론적 자율성의 회복으로

임근준 메타-드라마터그 미술·디자인 이론/역사 연구자

2010년대 후반 이후 좀비 포멀리즘의 퇴조 속에서, 현대미술계에는 이른바 “물질적 전회”로 불리는 신경향이 나타났다. 철학자 제인 베넷(Jane Bennett)의 신유물론이 크게 영향을 미쳤다. 물질을 단순한 수단이 아닌 주체적 행위자(actant)로 바라보는 관점이 확산했다. 베넷은 저서『생동하는 물질(Vibrant Matter)』(2010)에서 물질의 생기(vibrancy)를 강조하며 인간뿐 아니라 비인간 사물들도 고유한 힘과 생동감을 지닌다고 주장했다. 인간과 물질의 경계를 허무는 일련의 회화 실천은, 추상회화를 이전보다 개념적으로 격상시켰을 뿐 아니라, 관람자에게도 “물질도 발화하는 주체가 될 수 있다”는 인식 전환을 촉발했다.

동시에 그레이엄 하먼(Graham Harman) 등의 객체지향 존재론(OOO: Object-Oriented Ontology)은, 회화에 대한 존재론적 관점 전환을 불러일으켰다. 전통적으로 인물이나 인간 서사가 중심이던 회화에서, 이제 비인간 사물이나 인간 부재의 환경 자체가 주인공이 되는 작품들이 새롭게 부상했다. 한때 변방 장르로 여겨졌던 정물화나 인적 없는 풍경화는, 사물-자체의 존재론을 탐구하는 실험장으로 재사고-재평가됐다.

티모시 모턴(Timothy Morton)의 생태철학도 현대회화의 주제 의식 전환에 영향을 미쳤다. 모턴이 정의한 하이퍼오브젝트(hyperobject), 즉 인간 인지 범위를 넘어서는 거대 객체들은, 현대인의 실존을 둘러싼 거대한 얽힘으로 간주한다. 이러한 사고를 수용한 몇몇 미술가들은 지구온난화의 데이터를 시각화하거나, 해양의 플라스틱 쓰레기를 조형 실험의 주제물로 삼는 등 인간 너머의 차원을 포착하려는 실험을 전개했다.

비비안 수터 〈무제(Untitled)〉 연작 캔버스에 유채, 아크릴릭, 기타 자연물 가변 크기

멜버른 NGV인터내셔널에서 열린 NGV트리엔날레 전시 전경 2023~2024

사진:Lillie Thompson

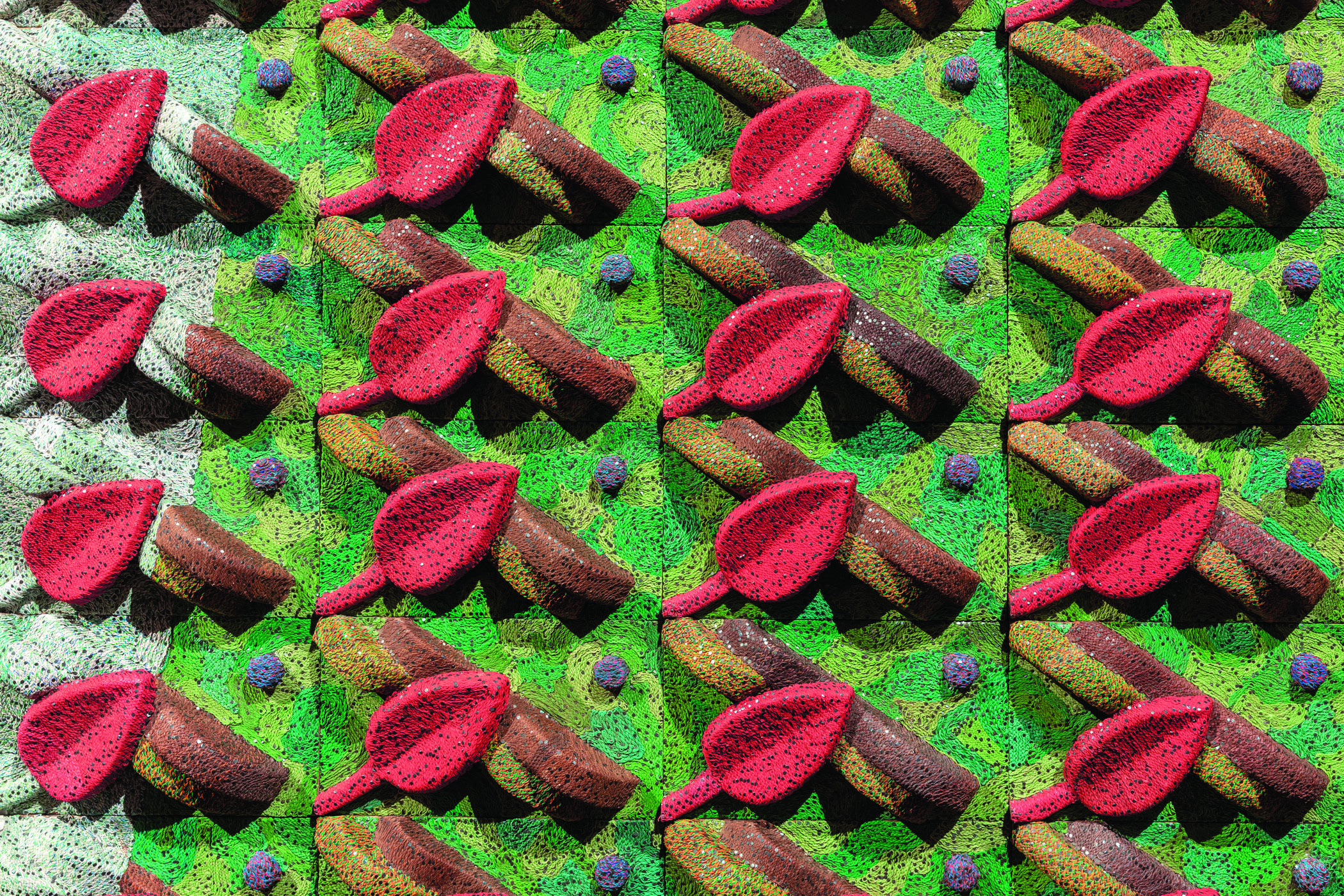

엘리아스 시메 〈붉은 잎들(Red Leaves)〉

엘리아스 시메 〈붉은 잎들(Red Leaves)〉

나무 패널 위에 직조된 전선, 기타 부품 205.7×602×17.8cm 2021

1994년 작업중인 에밀리 카메 킁와레이. 그는 8년 동안 하루에 회화 한 점씩 제작했다

물질성과 존재론적 자율성의 회복: 현대회화의 새로운 기준점들

위와 같은 철학적 전환은 구체적인 작품 경향으로도 드러난다. 좀비 포멀리즘이 낳은 획일적인 캔버스들에 대한 반작용으로, 2020년대의 화가들은 회화의 물질성 그 자체를 전면에 내세우는 실천을 전개했다. 한때 클레멘트 그린버그 식 모더니즘이 회화의 자율성을 오직 형식의 순수성에서 찾았다면, 이제 그 자율성은 인간의 의도가 아니라 재료와 비인간 요소의 자기표현에서 발견되고 또 심화하고 있다.

예를 들어, 비비안 수터(Vivian Suter)는 과테말라의 숲에서 캔버스를 자연 요소(흙, 비, 식물 등)에 노출시켜 작품 제작을 수행하는 방식을 실험한다. 회화가 환경에 직접 개입되는 과정에서 물질성이 강조되는 것. 또한 엘리아스 시메(Elias Sime)는 폐전자제품, 회로기판, 전선 등을 수집해 이를 재구성함으로써 정교한 회화적 오브제 및 설치 작업을 수행해왔다. 시메는 아프리카로 수출된 디지털 기술의 폐기물을 통해 기술의 발전, 세계화, 소비문화의 어두운 측면을 탐구하며, 물질성의 미학을 깊이 있게 탐구해왔다.

이러한 물질·존재론적 자각은 동시대 회화의 미술사적 지평의 확장과도 맥을 같이 한다. 과거 서구 중심 미술사에서 주변부에 머물렀던 비서구 회화 전통들이 오늘날 추상의 새로운 원천으로 재발견되고 있기 때문이다.

오스트레일리아의 선주민 화가 에밀리 카메 킁와레이(Emily Kame Kngwarreye)의 추상회화가 대표적이다. 킁와레이는 1988년 80세의 나이로 캔버스 작업을 시작했지만, 불과 8년 남짓한 기간 동안 3천 점이 넘는 작품을 남길 만큼 폭발적으로 창작혼을 불태웠다. 그의 점묘적 추상화들은 서양추상의 조형 어법과 형식적으로 상통하는 것 같아 뵈지만, 근원은 철저히 부족 공동체의 문화와 꿈꾸기(dreaming)이라 불리는 영적 세계관에 뿌리를 두고 있다. 대지와 하늘, 계절의 순환, 영적 힘 등을, 추상적 색면과 점묘로 성찰해낸 그의 작품들은 서구 추상미술이 결여했던 존재론적 깊이를 드러낸다.

비서구 추상의 독자성은 일본 작가 오카자키 겐지로(Kenjiro Okazaki, 岡崎乾二)의 회화와 연구에서도 뚜렷이 나타난다. 1955년 태생인 오카자키는 회화뿐만 아니라 비평가이자 이론가로도 활동하며, 〈충격으로서의 추상미술(衝 としての抽象芸術)〉(2018)로 일본 문부과학성 예술상을 수상하기도 했다. 그의 〈TOPICA PICTUS〉(‘그려진 장소/근원’이라는 뜻) 시리즈는 추상회화와 짧은 에세이, 참조 이미지를 결합한 작업으로, 각각의 회화에 정교한 제목이 붙는다. “Close Your Eyes! Look! / μμ 刑天 / No Head, Nipples as Eyes, Belly Button as a Mouth”(번역: 눈을 감아라! 봐라! / ‘시선’ 형천 / 머리는 없고, 젖꼭지는 눈이 되고, 배꼽은 입이 된다)와 같은 시적인 제목들은 회화 오브제와 함께 연속체의 양태로 예술 작품을 이룬다.

오카자키 겐지로

〈육지와 바다가 불균등하게 분포되어 있다는 것은 한눈에 봐도 명백하다. 이러한 분포는 우연에 의해 지배되고 있는 것처럼 뵐 수도 있지만, 더 자세히 관찰해보면 지구의 고체 표면과 유체 표면 사이에 존재하는 관계의 기반에 일관된 질서가 있음을 통찰할 수 있다. 파도가 사방팔방에서 날아들고, 고래가 향하는 방향은 꼬리가 수면을 격렬하게 쳐서 만들어진 폭 1간(약 1.8m) 정도의 하얀 거품길로 나타난다. 고래는 다시 배 밑을 지나 바람이 불어가는 쪽으로 떠났다. 바람의 방향이 변하지 않은 오전 8시경, 보트에 물이 엄청난 기세로 침수되는 것을 알아차렸다. 몇 분 사이에 순식간에 물의 양이 늘어나 더 이상 보트는 안전하지 않다. 배는 우유 속을 항해하고 있는 것 같았다. 수면을 헤엄치는 무수히 많은 작은 하얀 동물들이 물의 색조와 섞이며 일어나는 현상이다. 홍해라고 불리는 바다의 독특한 색은 해면에 떠 있는 미세한 조류의 존재 때문이다. 아름다운 붉은 색의 인상은 그 놀라운 번식력을 숨기고 있다〉

캔버스에 아크릴릭 224×363.5×7cm 2024

모방(Tulip in Whisky and Imitation of Agnes Martin)〉

린넨 캔버스에 아크릴, 젯소, 연필 185×185cm 2023

버내큘러 아방가르드: 비엔날레와 회화 담론의 재구성

21세기 들어 국제 비엔날레들은 현대미술의 지형을 더욱 다원화하며, 회화 담론의 재구성에 영향을 미치거나 혹은 그에 편승해왔다. 2022년 제59회 베니스 비엔날레 본전시에서 큐레이터 체칠리아 알레마니는, 《꿈의 우유(The Milk of Dreams)》라는 제목 아래 미술사에 기록되지 않았거나 잊혔던 여성 초현실주의자들과 제도 밖의 창작자들까지 폭넓게 재발굴해 전시에 포함시켰다. 그 결과 그의 본전시는 “잃어버리거나 도난당하고 잊혀진, 주변부에 머물렀던 여성, 퀴어, 논바이너리, 토착 예술가들이 한데 모인 장”이 됐고, 평론가들은 알레마니가 근현대 아방가르드의 버내큘러적(토착적) 측면을 의도적으로 소환-강조했다고 해석했다.

2024년 제60회 베니스비엔날레에서 예술감독 아드리아노 페드로사는, 이러한 경향을 한층 더 확장하고 제도화했다. 브라질 출신인 페드로사는 전시 주제를 “외국인은 어디에나 있다(Stranieri Ovunque)”로 정하고, 아예 이방인·디아스포라·아웃사이더를 전면에 세운 남반구 중심의 비엔날레를 기획했다.

페드로사는 별도의 역사 섹션을 마련해 20세기 라틴아메리카·아프리카·아시아의 ‘글로벌 모더니즘들’ 조명했다. 그는 유럽-북미 미술사에 익숙한 관객들에게 잘 알려지지 않은 비서구 모더니즘 작품들을 한데 모아 제시함으로써, 근현대미술의 경계와 정의를 뒤흔드는 ‘에세이형 전시’를 시도했다. 이는 브라질 작가 오스왈드 지 안드라지(Oswald de Andrade)의 식인주의(안트로포파지아) 개념을 인용한 것으로, 식민지 주변부의 예술가들이 서구의 문화와 모더니즘을 잡아먹고 자기 것으로 만든 상호 포식의 역사를 환기하려는 취지였다.

이러한 상호 포식은, 《외국인은 어디에나 있다》에서 두각을 나타낸 에블린 타오청 왕(Evelyn Taocheng Wang)의 회화 연작 〈애그니스 마틴의 모방(Imitation of Agnes Martin)〉(2022~2023)에서 잘 나타났다. 레즈비언 화가 마틴의 미니멀한 격자 패턴을 형식적으로 차용하면서도, 퀴어 화가인 왕은 린넨 위에 아크릴과 젯소, 연필과 함께 대나무, 꽃잎, 설탕 가루와 같은 지역적 물질을 병존시킴으로써 회화의 형식주의적 엄격함을 교묘히 뒤흔들었다.

인드라망 속의 현대회화: 인드라모더니즘과 플렉시모더니즘

철학 담론의 융합, 비서구 추상의 부상, 주변부 미술의 재맥락화는 모두 현대회화를 하나의 거대한 연결망으로 바라보게 한다. 이를 사유하기 위해 나는 ‘인드라모더니즘(Indramodernism)’ 혹은 ‘플렉시모더니즘 (Pleximodernism)’이라는 새로운 개념틀을 제안한다.

인드라망의 비유를 현대회화 등에 적용한 인드라모더니즘은, 전지구적 현대미술계를 하나의 거대한 인드라망 속에서 이해한다. 다시 말해 뉴욕과 런던의 회화, 한국의 단색화, 오스트레일리아의 원주민 회화, 브라질의 민중미술, 여성 아웃사이더 예술가의 작품 등이 각자 고립된 별개 현상이 아니라, 마치 그물망 마디마다 반짝이는 보석들처럼 서로를 비추고 영향을 주고받는 관계 그 자체의 일부라는 말이다.

예컨대, 김수자는 〈메타-페인팅(Meta-Painting)〉(2020~) 연작에서, 대마 농사를 지어 린넨실을 잣고 천을 만들어 새로운 맥락의 미니멀리즘 회화를 (재)창조하는 단계에 도달했다. 단지 비어있는 충만의 그림, 그리지 않고 그려지는 회화만은 아니다. 모더니즘에서의 탈주를 시도하고 실천해온 탈식민 주체의 여정 속에서 어느 한계 지점을 돌파하며, 모더니즘의 재정의를 통한 현대미술의 내파 단계에 도달한 셈. 인간·비인간 생태 순환 네트워크 구현을 통한 회화의 구현은, 앞으로 새로운 사고와 예술의 관문으로 작용할 테다.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지