芝田 KIM JONGSOON

Color Exhibition

지전 김종순 개인전

2021.10.27 – 2021.11.02

GRIMSON GALLERY

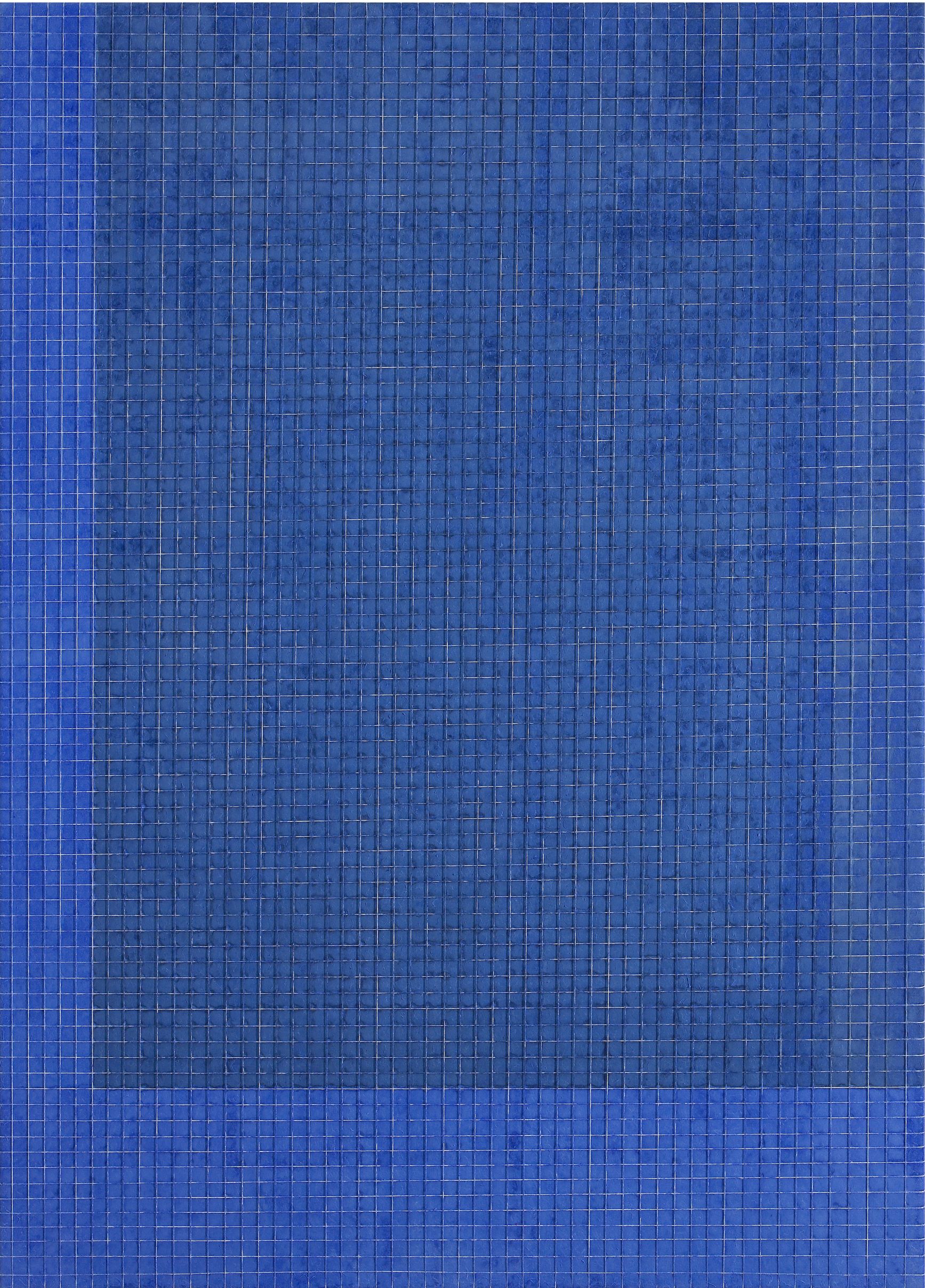

Untitled mixed media on canvas 91×65.2cm 2017

-

전시서문

김종순-색으로 가득한 화면

박영택 (경기대교수, 미술평론가)

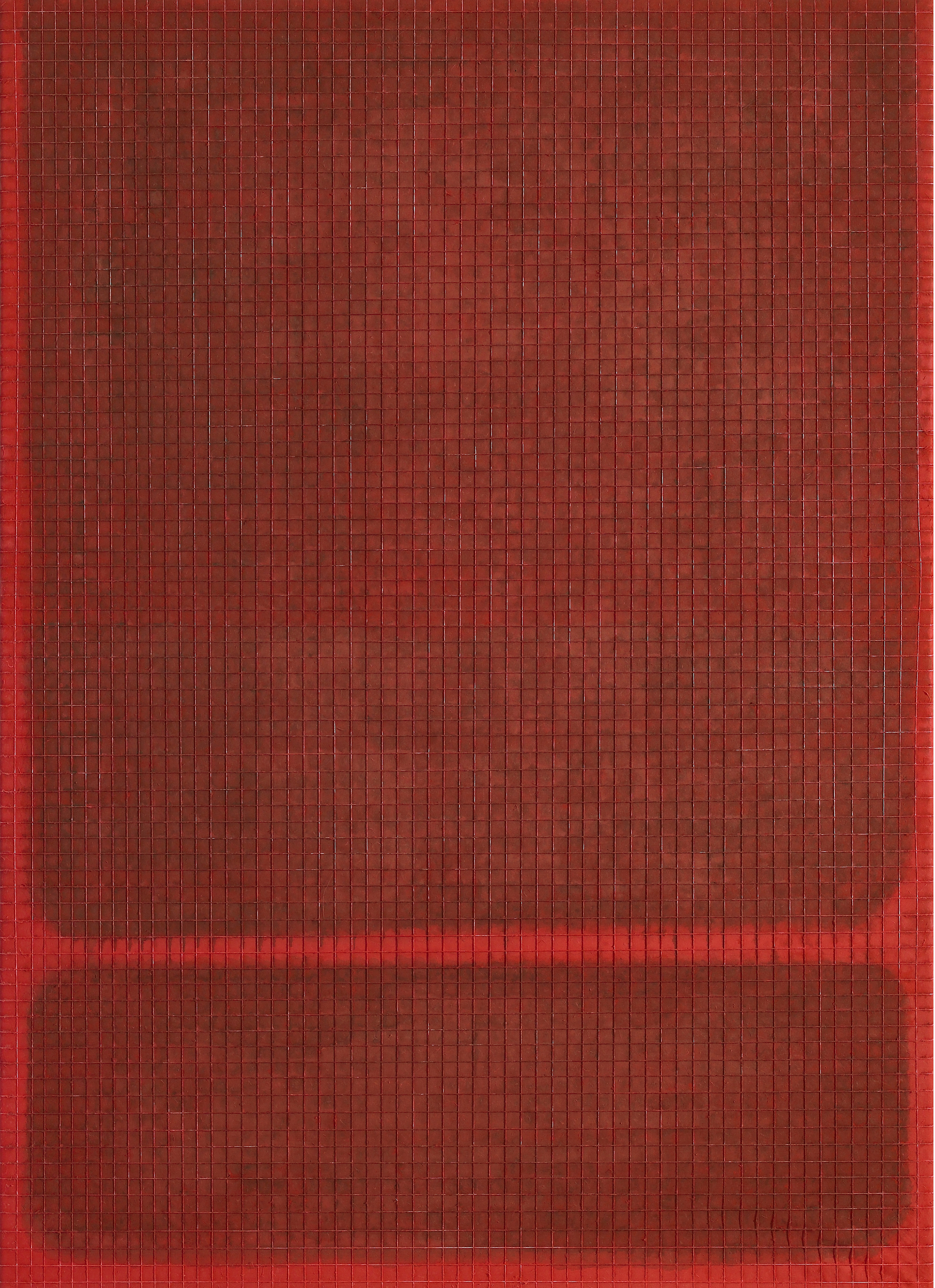

화선지 표면에 붉은 색 계열의 물감들이 죽죽 스미고 번진다. 진한 노란색에서부터 붉은 색까지의 스펙트럼이 화면 안에서 일정한 면적으로 구획되어 자리하고 있고 이 격자들이 서로 길항한다. 색이 지닌 무게와 질량, 서로 다른 색면간의 미묘한 긴장관계와 미세한 차이를 풍경처럼 펼친다. 캔버스를 지지대 삼아 그 위에 올라와 붙은 화선지, 예민하고 얇은 종이는 색을, 수분을 식물처럼 흡수한다. 그렇게 담담하게 색을 먹이는 일, 색 자체가 모든 것을 전달하고자 하는 것이 그림 그리는 일이기도 하다.

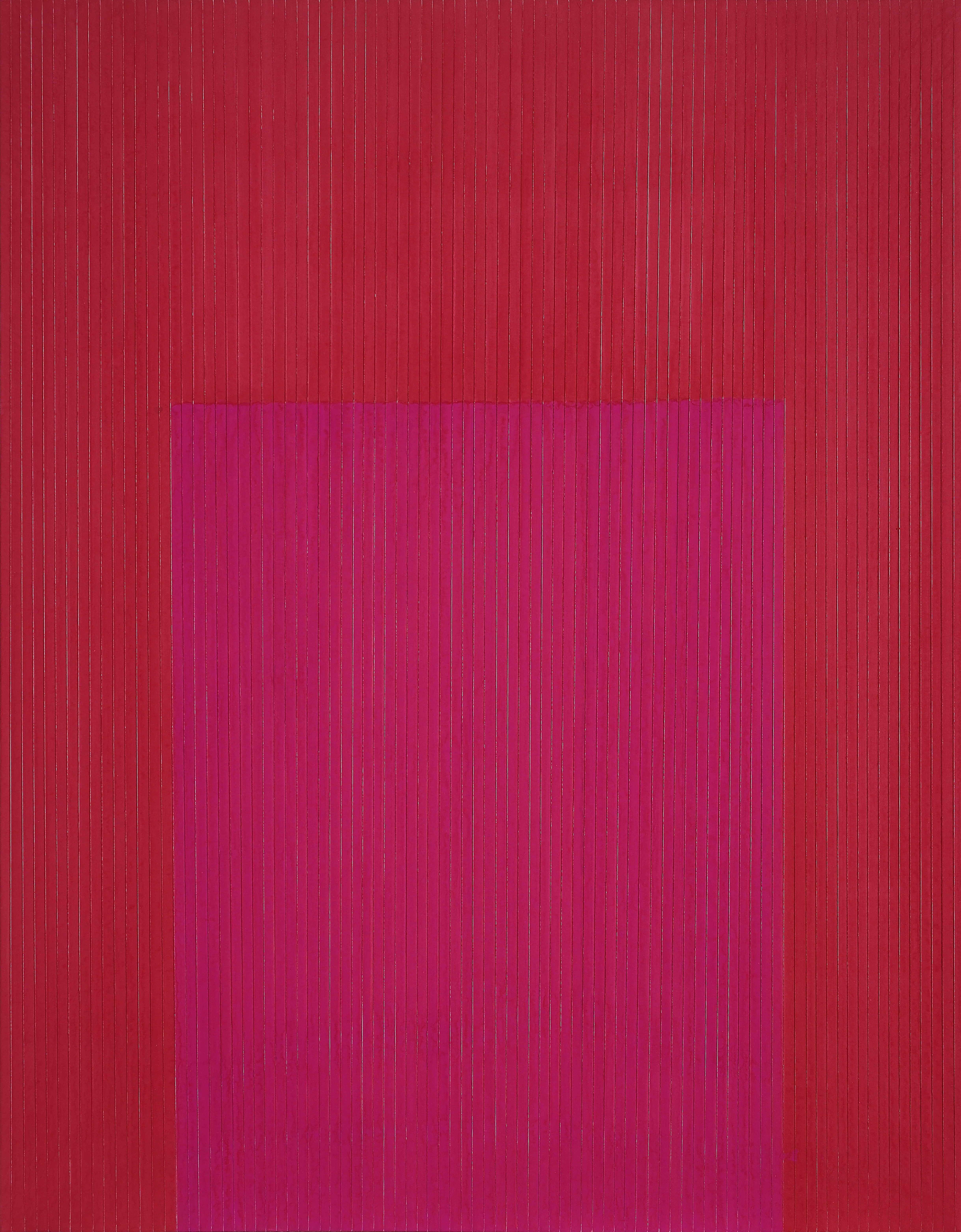

작가의 근작은 레드 계열의 색채들이 하염없이 종이에 스며든 자취로 응고되어 있다. 여전히 화면 위에 격자로 드리워진 실이 있고 그 실을 매단 체 칠해나간 색/붓질이 맞물리면서 이룬 그림이다. 일정한 간격을 유지한 체 수평으로 설치된 하얀 실과 그 실 위에 칠해지는 붓질은 그림과 오브제의 결합이기도 하다. 그 실은 마치 화면 위를 예민하게 그어나간 흰색의 선, 드로잉의 궤적과도 같다. 바닥의 색면을 분할해 나가는 경쾌한 모종의 감각을 전달하는 이미지이자 물질이고 색이자 선이기도 하다. 한편 물감을 부분적으로 입은 실은 따라서 균질하게 보이지 않고 이어지고 끊어지듯 그렇게 드문드문 생겼다 사라지기를 거듭하면서, 나아간다. 시선을 의식하게 하는 선!

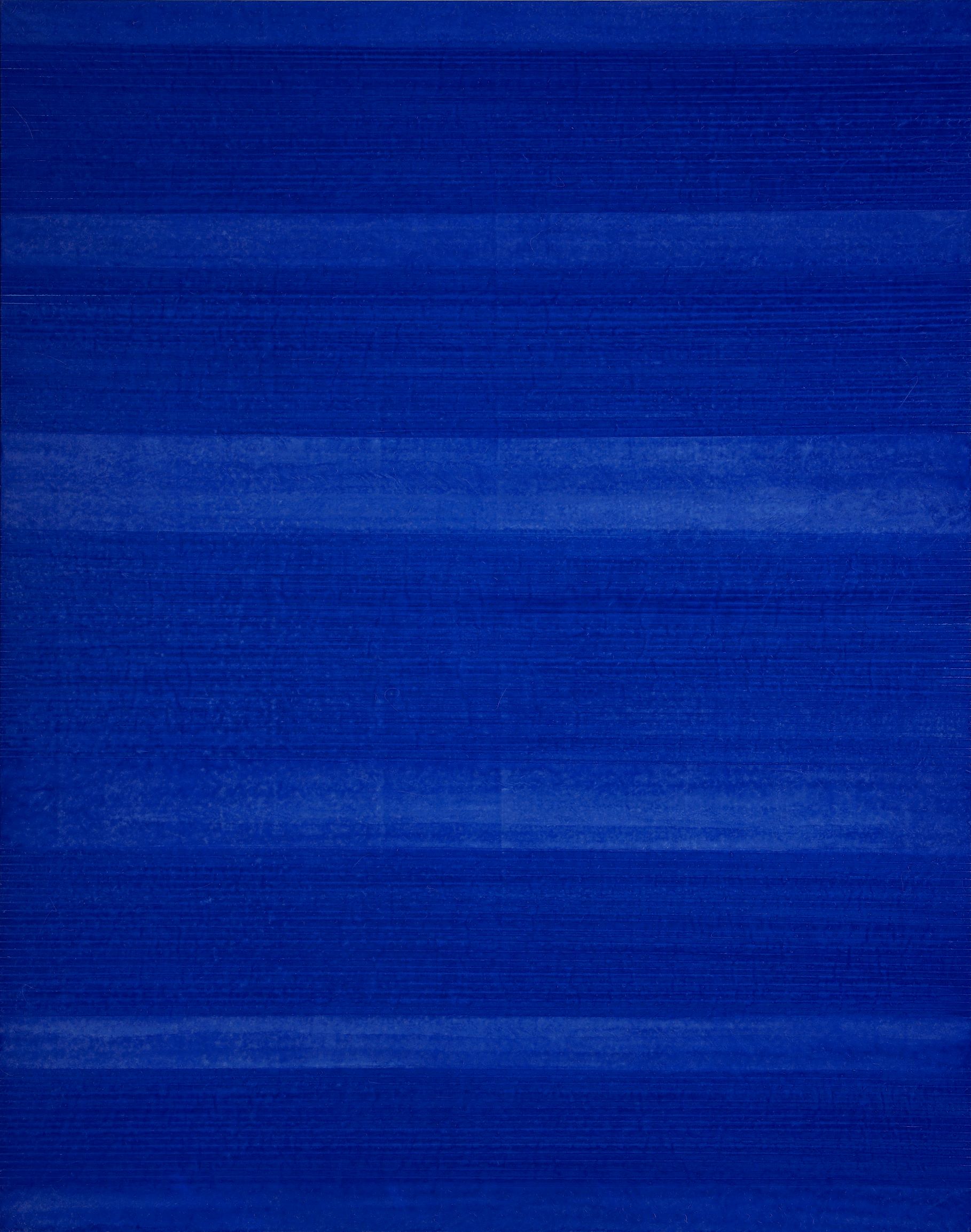

UltramarinBlue 2012 mixed media on woodpanel 162x128cm

색채로 충만한 바탕 면과 그 위에 얹힌, 매달린 실로 이루어진 이중의 화면은 시선을 멈추게도 하고 혹은 보다 유심히 표면에 집중하도록 유인하는 장치일 수 있다. 단호한 선을 대신하기도 하지만 표면에 직접 긋는 선과는 다른 차원에서 자동하는 이 실/선은 구체적인 물질(오브제)이고 흰 색을 지닌 사물이자 화면에 몇 개의 층위를 만드는 공간을, 또한 설정해준다. 회화위에 오브제(실)가 겹쳐있기에 그림과 오브제가 공존하는 화면이 되었고 따라서 미세한 표면위에 저부조로 실이 올라와 촉각적인 감각을 발생시키고 있다. 눈으로 보는 화면이자 손으로 더듬는 화면이기도 하다. 또한 종이위에 올라온 실은 화면을 뒤로 물리고 화면 밖으로 돌출되면서 입체적인 공간을 형성한다. 동시에 사각의 칸들을 그려 보이는 한편 그림자를 드리우면서 실재하는 물질로도 자리한다.

물감을 가득 머금은 화면은 사각형 구조 안에 또 다른 면들을 만들고 있다. 사각형 틀을 존중하면서 동시에 그 틀을 다양한 방식으로 흔드는 면이자 일정한 면적으로 지닌 사각형들 간의 조화와 공모, 그리고 단순한 기학적 구조 안으로 수렴될 수 없는 색면들의 또 다른 활성화를 생기 있게 안겨주는 편이다. 그렇게 사각형 안에 자리한 또 다른 사각형, 화면 안에 또 다른 화면이 형성된다. 그런데 이 색면들의 경계는 날카롭거나 기계적이지 않고 다만 색의 차이 속에서 슬쩍 버티고 있다. 명확하게 구획된 것이 아니라 색에 의해 가까스로 분리되어 있다는 느낌이다. 그 색면들은 주어진 화면의 테두리를 인식시키는 동시에 사각형으로 이루어진 그림의 조건을 새삼 강조하고 있다. 사각형의 경계도 그렇지만 색채가 도포된 화면 역시 균질하지 않다. 오랜 시간에 걸친 무수한 붓질로 인해 색을 머금고 있는 피부는 얼룩과 응고 등 다양한 표정을 거느리고 있다. 단색 안에 미세한 편차를 만들어내는 표면이다. 그것은 행위와 시간의 차이를 간직하면서 다시는 반복될 수 없는 일회적인 몸짓과 매 순간을 켜켜이 간직한 화면이다. 색과 색 사이가 갈라져있고 색채 사이에 또 다른 색채가 개입해있으며 붓질과 몸의 놀림, 물의 흐름과 삼투에 따라 각기 다양한 표정을 짓고 있는 것을 모두 포용하고 있는 그림인 셈이다. 여기서는 무엇보다도 색채의 선택과 그것들이 차지하고 있는 면의 섬세한 고려와 조절이 핵심이다.

Untitled 2020, mixed media on canvas, 116.7x91cm

김종순의 이 색면추상에 유사한 작업은 전통적인 동양화 재료를 이용한 추상 작업이자 붓질이라는 행위의 극대화(퍼포먼스 적인)와 재료가 지닌 물성과 작업 시간, 주어진 사각형 공간, 그리고 그림과 오브제가 지닌 의미가 두루 얽혀 자아내는 여러 맛을 안겨준다. 무엇인가를 의도해서 그린 그림, 그로니까 표상화를 욕망한다기보다는 그로부터 미끄러져 나와 그리는 행위와 재료 자체가 지닌 속성을 가능한 힘껏 외화 시키려는 그림이다. 화면 역시 제한된 사각형의 틀이다. 그림을 그리는 작가 역시 한정된 신체에 갇힌 존재다. 그런데 작가는 그 한계 안에서 역설적으로 이를 과잉으로 다루어 내파하려는 듯하다. 사각형 화면을 용기 삼아 색을 흠뻑 담아내게 하고 자신의 붓질, 몸짓과 시간을 한정 없이 밀어 넣고자 한다. 그렇게 해서 화면과 물감, 붓질, 물 등과 구분 없이 녹아드는 어느 경지를 도모한다. 화면과 재료, 신체의 한계와 경계를 그림의 조건으로 삼아 그 안에서 모종의 최대치, 극한성의 효과를 구사하려는 시도다. 그것은 그림과 생의 조건을 하나로 겹쳐 분리시키지 않는 태도에서 연유한다. 바로 그러한 태도가 이 작업의 핵심이다.

작가 노트

살며 살아가며 사랑하는 사람의 삶과 죽음은 가슴을 짓누르는 슬픔으로 말미암아 때로는 아무것도 할 수 없거나 때로는 더 많은 그 무엇으로 잊고자 할 때도 있다. 이 환난의 시대는 망각하려는 슬픔조차도 녹록하지 않지만 지난 시간을 돌아보며 전시를 꾸렸다.

그림은 점과 선으로 20겹 한지 위에 스며듦과 마름을 기다려 다채로운 색을 반복해 원통형 붓으로 그린다. 이런 결과물인 단색화 그림을 그동안 그려왔다. 이런 그림 이전 획은 마치 음악과 같아서 원통형 붓에 묵을 잔뜩 묻혀 겹겹의 한

지 위에 올라타고 앉아 때로는 클래식 홀에서 때로는 춤추는 캠프의 숲속에서 형식의 구애 없이 음악을 그리는 퍼포먼스를 한 적도 있다. 시각을 전제로 하는 미술의 관점에서 보면 다소 엉뚱한 짓거리로 볼 수 있지만 나름 생생하게 살아있는 순간을 포착해 새겨넣고자 애쓴 그런 실험적 성과가 있어 색을 그리는 일도 절로 따라와 주었다고 생각한다. 붓이 저절로 제자리를 찾아가는 것처럼 모든 것이 순리에 따라 이루어진다는 것을 그림을 통해 터득하게 되는 시점이라 할 수 있다.

그런 조형을 뒤로하고 십여 년 지나 보니 이제 또 변화를 시도할 시점에 이르게 되었다. 이런 시점에 전시가 이루어졌고 이번 전시는 그동안 그린 그림과 아카이브로 꾸렸다. 어둡고 갑갑한 시대에 이 전시가 이루어져 슬픔을 회고하는 동시에 색의 기운으로 생동을 찾는 시간이 되길 바란다.

글: 하연지

자료 제공: 그림손갤러리

GRIMSON GALLERY

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지