한희원 Heewon Han

한희원의〈빛의 안식〉,

AI 이미지가 줄 수 없는

생명 에너지의 울림을 주다

Artist

한희원/ 1955년 광주 출생. 조선대 미술교육학과를 졸업했다. 1993년 서울 경인미술관과 광주 남봉갤러리에서 첫 개인전을 연 이래 광주, 서울, 순천, 대구, 상하이, 런던 등지에서 50여 회의 개인전을 개최했다. 서울시립미술관, 광주시립미술관, 국립현대미술관, 국립광주박물관, 경기도미술관, 국립대만미술관, 도쿄도 미술관, 파리 유네스코 본부, 뉴욕 마이애미 아트페어 등에서 열린 다수의 국내외 단체전에 참여했으며, 2010 대동미술상, 2013 원진미술상 특별상, 2021 광주시민대상(문화예술 부문 대상)을 수상했다. 2011~ 굿모닝양림축제 추진위원장, 2021 양림골목비엔날레 행사위원장, 2023 양림골목비엔날레 집행위원장을 역임했으며, 현재는 한희원미술관 관장으로 활동하고 있다.

〈빛과 안식〉 종이에 유채 162.2×130.3cm 2024

한희원의〈빛의 안식〉, AI 이미지가 줄 수 없는

생명 에너지의 울림을 주다

장민한 조선대 교수, 미학

오늘날 회화의 매력은 무엇일까? 19세기 중엽 사진기의 발명이 회화에 커다란 변화를 가져온 것처럼 오늘날 AI 생성 이미지의 등장은 그때 못지않은 변화를 불러오고 있다. 사진기 발명 이전 회화의 최고 목표로 대우하던 ‘사실다움(verisimilitude)’은 이 발명 이후에는 사진 이미지를 통해 누구나 손쉽게 성취할 수 있는 과업이 되었다. 이것으로 인해 당시의 회화는 사진이 제공할 수 없으면서도 가치 있는 이미지 제작으로 그 목표를 바꾸었고, 그 변화 과정이 현대미술의 역사라고 할 수 있다. 이와 마찬가지로 오늘날 AI 이미지의 등장은 또다시 현대미술사의 방향을 바꿀 만큼 커다란 변화를 가져올 것이라고 본다. 예컨대 오늘날은 AI에 “이 장면을 지브리 스타일로 그려줘” 혹은 “고흐 스타일로 그려줘”와 같은 명령 입력으로 누구나 원하는 이미지를 자유롭게 만들 수 있는 시대이다. 따라서 이제는 누구나 쉽게 만드는 이미지 형태 자체가 중요한 것이 아니라 그 이미지가 무엇의 ‘흔적’인지, 즉 무엇을 나타내고 있는지가 중요한 시대가 되었다.

이러한 시각에서 보았을 때 오늘날 작가에게는 자신의 회화가 무엇을 나타내려고 했는지를 관람객에게 수월하게 이해시킬 수 있는 작품 서사와 작업 장치가 중요하다. 지난 50년 동안 ‘각박한 현실 속에서 생명의 존엄’을 다양한 소재와 방식으로 표현해 온 한희원은 우리 시대에 적합한 작가라고 할 수 있다. 그의 작품의 매력은 작품 이미지를 통해 작가의 마음가짐, 호흡, 더 나아가서 붓질의 리듬을 공감하게 만드는 작가의 힘에서 찾을 수 있다. 이것은 형태만을 모방하여 제작하는 AI 이미지가 줄 수 없는 매력으로 오늘날 회화가 추구해야 할 방향이라고 할 수 있다. 한희원은 오랜 기간 한 가지 주제에 천착하면서도 다양한 방식으로 소재를 변화시키고, 관람자가 작가의 정서를 가늠할 수 있도록 서정시를 제작해 왔다. 이것이 그의 회화 이미지를 살아있게 만드는 힘으로 작동했다고 볼 수 있다.

한희원의 작품은 암울한 현실에 대비되는 끈질긴 생명력을 사실적으로 혹은 은유적으로 거친 붓질과 명암 대비를 통해 제시하고 있다. 1980년대와 그 이전의 작업에서는 각박한 현실을 담담하게 견뎌내는 민중의 표정 속에 삶의 무게와 끈질긴 생명력을 보여주고 있다. 1990년대 이후에는 주로 쇠락한 마을의 밤 풍경에서 새어 나오는 희미한 전등불의 반짝임 속에서, 혹은 거친 비바람이 몰아치는 강변의 언뜻언뜻 드러나는 가느다란 샛길에서 척박한 삶의 무게를 견뎌내는 생명의 희망을 은유적으로 보여주고 있다. 2000년대 이후에는 숲 풍경화와 꽃 정물을 주로 그렸는데, 거친 붓질과 두꺼운 마티에르를 통해 각박한 현실 속에서 굳건히 자리를 지키고 있는 나무와 꽃의 생명력과 존재감을 드러내고 있다. 2020년대 이후에는 회화 화면에서 자연과 인물이 사라지면서 추상적 이미지로 변한다. 이제는 구체적인 자연 풍경과 빛줄기의 대비가 아닌 빛이 어른거리는 균질한 푸른색 혹은 황토색 넓은 화면을 통해 자연 공간의 영적인 생명 에너지를 그려내고 있다.

한희원은 1980년대 민중을 그린 그림으로 시작하여 1990년대 이후 풍경화와 정물화를 거쳐서 2020년대 추상회화에 이르기까지 거친 현실 속에서 꿋꿋하게 빛을 발하는 생명 에너지를 다양한 방식으로 그려내고 있다. 그의 작품에서 일관되게 나타나는 생명 에너지는 각 시기의 주제에 따라 다른 형태를 띠고 있지만, 그 에너지가 관람자에게 주는 울림은 강렬하고, 그 속에서 한 작가 특유의 따듯함과 위안을 느낄 수 있다.

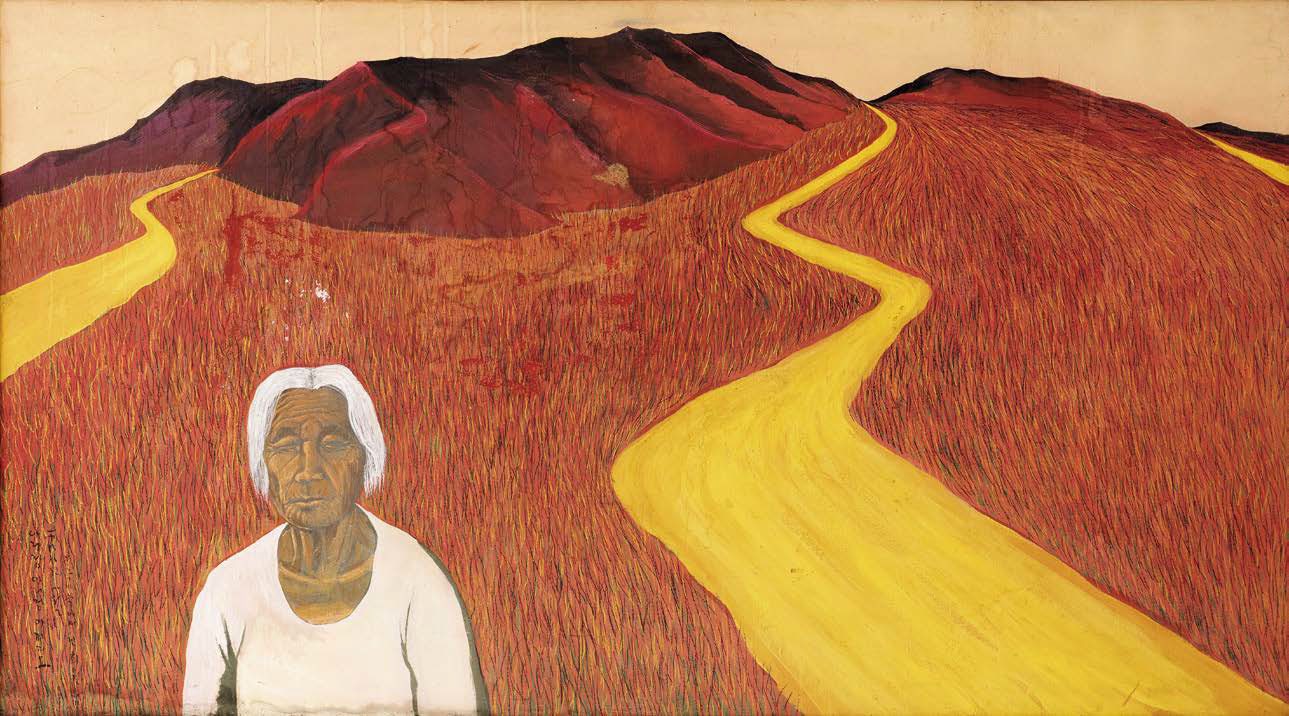

〈섬진강 아라리요〉 종이에 수채, 색연필, 콩테 110×199cm 1988

〈여수로 가는 막차〉 캔버스에 유채 38×68cm 1993

〈여수로 가는 막차〉 캔버스에 유채 38×68cm 1993

한희원은 민중을 현실 변혁의 수단으로 그린 1980년대 여느 민중미술과는 다르게 삶의 현실적 고통을 견디고 사는 우리 이웃의 할아버지, 할머니, 삼촌을 담담하게 그리고 있다. 가난하고 억눌린 민중의 고달픈 삶 자체를 사실적으로 그려냄으로써 고단한 삶의 무게를 견디는 민중 하나하나의 개성을 드러내고 있다. 〈섬진강 아라리요〉(1988)에서는 척박한 현실을 꿋꿋하게 견뎌내고 있는 민중의 당당함을 붉은 노을 아래 앉아 있는 노인의 모습으로 나타내고 있다. 노인 옆에 길게 뻗쳐 있는 좁은 길이 노인의 끈질긴 생명력을 보여주고 있는 듯하다.

1990년대 작가의 관심은 고단한 삶을 사는 우리 이웃의 모습에서 척박한 사회현실을 따듯한 눈으로 투사할 수 있는 자연과 마을 풍경으로 옮겨온다. 작가는 풍경 속에 자신의 감정을 투사한다. 이 시기의 대표작인 〈여수로 가는 막차〉(1993)에서는 어려운 현실 속에서도 삶의 희망이 있다는 것을 짙푸른 밤하늘에 반짝이는 노란 별빛으로 나타내고 있다. 작가는 어두운 산과 계곡, 그리고 그와 대비되는 노란색 별들을 통해 소외된 삶 속에도 희망이 있다는 자신의 믿음을 투사하고 있다. 그는 어두운 색과 밝은색의 대비, 거친 붓질과 세밀한 붓질의 병치를 통해 암울한 현실의 차가움을 이겨낼 수 있는 생명 에너지를 전달하고 있다.

2000년대에 들어와서 작가는 주로 사실적이면서 서정적인 분위기의 풍경화를 그린다. 예컨대 비바람을 맞고 의연하게 그 자리에 버티고 서있는 나무를 그리고 있다.〈바람을 따라 길을 걷다〉(2002)에서 관람 주체는 마치 그 풍경 속에 들어 있는 듯한 느낌을 받는다. 비바람이 치는 풍경을 스냅 사진기로 잡아낸 것처럼 비바람에 흔들리는 나뭇잎들을 뿌연 화면으로 보여주고 있다. 관람객은 풍경을 멀리서 관조하는 것이 아니라 그 풍경 속에 들어가서 그 대상을 직접 체험하고 있는 것처럼 느끼게 된다. 관람객은 그 생생한 풍경에서 고통을 감내하고 있는 자연을 보게 되고, 그 자연의 생명력을 느끼게 된다.

2020년대 이후 한희원은 자연 풍경을 축약하여 추상 이미지를 만들어내고 있다. 〈빛의 안식〉(2025)에서 숲을 감싸고 있는 균질한 푸른색의 추상 이미지를 제시하고 있다. 그가 제시한 푸른색 공간은 척박한 자연 속에서 생명력의 근원으로 작용했던 푸른 강이 될 수 있고, 혹은 칠흑같이 어두운 밤에 멀리서 밝아 오는 푸른 태양빛이 될 수 있다. 이 추상 이미지에서 보여주는 푸른색의 그라데이션은 빛으로 충만한 무한한 공간감을 느끼게 만들고, 이곳이 영적인 생명 에너지의 공간임을 암시하고 있다.

〈바람을 따라 길을 걷다〉 캔버스에 유채 132×300cm 2002

〈바람과 빛〉 캔버스에 유채 182×227cm 2025

〈바람과 빛〉 캔버스에 유채 182×227cm 2025

오늘날은 AI 덕분에 어떤 이미지도 생성, 복제, 변형이 자유로운 시대이다. 이제 회화에서 중요한 것은 이미지 자체가 주는 의미나 효과가 아니라 관람객이 그 이미지를 어떻게 바라보게 만드느냐, 즉 무엇을 느끼게 만드느냐이다. 이것이 AI 이미지가 줄 수 없는, 회화 이미지만의 차별점이자 매력이라고 할 수 있다. 이미지 자체의 상징적 혹은 도상적 의미가 중요한 것이 아니라 예술적 행위의 흔적으로서 지표적 의미가 중요하다는 뜻이다. 한희원이 서정시를 통해 구성한 작품 서사, 그리고 생명 에너지를 느끼게 하는 여러 장치 덕분에, 관람객은 작품이 제공하는 단순한 미적 효과를 넘어서서 생명을 바라보는 작가의 긴 호흡과 리듬을 공유할 수 있다. 이 공유를 통해 AI 이미지로는 느낄 수 없는 기운과 생명 에너지를 풍부히 경험할 수 있다.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지