형상미술:

역사(History)가 되지 못한 이야기(Story)

기혜경 전시기획, 미술사

Special Feature

비평가와 기획자가 이 시대 회화를 바라보는 4개의 논점을 제시한다. 기혜경은 1980년대 추상과 민중미술의 이원 구조 속에서 자리 잡지 못한 형상미술의 흐름을 짚으며 현재 나타나는 확장된 형상의 가능성에 주목한다. 임근준은 물질의 행위주체성을 탐구하며 자율적이고 능동적인 존재로서의 회화를 역설하고, 오정은은 회화의 생존 전략으로 자아, 풍경, 괴물, 추상 등의 핵심 키워드를 제시한다. 마지막으로 신지현은 동시대 미술 안에서 회화는 하나의 언어로서 발언하는 매체가 되었음을 강조한다.

형상미술: 역사(History)가 되지 못한 이야기(Story)

기혜경 전시기획, 미술사

연전 부산미술사를 정리하는 전시를 준비하며 적잖게 당황했던 기억이 있다. 한국 근현대 미술사가 서울 중심으로 기술된 역사라는 것을 그제야 인지했기 때문이다. 나름대로 한국 근현대 미술사에 대해 알고 있다고 생각했던 터라 당시의 당혹감은 더 컸던 것 같다. 좋은 작가들이 제외된 것은 물론 중요 흐름임에도 미술사 기술에서 누락돼 있음을 발견하게 된 것이다. 그 대표적인 예가 부산의 형상미술이다. 형상미술은 부산 미술을 대표하는 경향으로 1980~1990년대를 풍미하였을 뿐 아니라 현재까지도 이어지는 중요 흐름이다. 이후, 이와 관련한 자료를 추적하는 과정에서 형상미술의 미술사 누락은 단순히 부산에 국한된 것만이 아니라 1980년대 우리 미술계 전반에 걸쳐 일어났음을 알게 되었다. 본 글에서는 그 과정을 살펴보기 위해 구상과 형상, 형상과 민중미술의 관계를 살피고, 그를 통해 동시대 형상의 지평을 재매개할 수 있는 토대를 마련하고자 한다.

한국 근현대미술 연구에서 부딪히는 문제 중 하나는 용어와 관련된 것이다. 이 글에서 다루게 될 ‘구상’과 ‘형상’ 역시 그러하다. ‘구상’ 혹은 ‘구상회화’로 번역되는 ‘Figuration’ 혹은 ‘Figurative Painting’은 라틴어 ‘Figura’에서 유래하지만, 추상미술의 도래 이전까지는 잘 사용되지 않았다. 이 용어는 20세기 전반기 추상미술의 부상에 대응하여 기존 회화를 구분하고 방어하기 위해 사용되기 시작하였다. 이러한 이유로 1940~1950년경 구상은 보수적이며 이전 시대의 것을 의미하는 것으로 여겨졌으나, 1960년대 이후 ‘New Figuration, Nouvelle Figuration, Narrative Figuration, New-Expressionism’ 등, 추상에 대한 반동으로 다시 구상이 귀환하자 재조명된다. 이렇게 볼 때, 구상 혹은 구상회화는 전통적인 재현회화를 포함하되 그보다는 개인의 내적 정서와 불안을 표현하거나, 사회 비판성을 담는 것까지를 포괄하는 개념임을 알 수 있다.

손상기〈자라지 않는 나무〉캔버스에 유채 130×130cm 1985

국립현대미술관 소장

김홍주〈무제〉마에 유채 236×460cm 1985~1987

국립현대미술관 소장

구상에 대한 이와 같은 개념은 우리 미술계에 들어오면서 이해를 달리하며 분파된다. 1961년 국전 서양화부는 구상, 반추상, 추상으로 나뉘어 제도화하는데, 이때, 구상은 관전을 주도했던 아카데미즘적 사실주의 회화를 지칭한다. 한편, 국전을 중심으로 제도권 내에서 이루어진 구상에 대한 규정과는 달리 국전 밖에서 이루어진 논의구조는 좀 더 복잡한 양상을 보인다. 추상과 반추상 작가들이 모인 ‘신상회’가 사실과 추상의 중간에 위치한 ‘구상’ 개념을 천명한 점이나, 조선일보가 1963년의 화단 경향을 (1)추상과 구상의 현대적 화풍과 (2)사실과 인상파와 같은 전근대적인 화풍으로 나누고 있는 점, 반추상 계열 작가들이 추상 대 사실이라는 이분법적 논리를 극복하고 현대적인 구상미술을 지향하며 ‘구상전’을 결성하고, 구체적인 이미지를 통해 대상에 대한 주관적 변형과 내적 감정의 표출을 의도한 것 등이 그것이다. 이를 통해, 1960년대 국전 밖에서 규정한 구상의 의미는 국전이 제도로 규정한 아카데미즘적 재현회화와는 달리 추상 이후 내적 정서와 감정을 표출하는 경향을 의미한다. 한편, 1969년 국전은 서양화부를 다시 구상과 비구상으로 통폐합하는데, 이는 재야는 물론 아카데미즘의 아성이라 할 수 있는 국전에도 추상이 주류로 등극하고 있음을 드러내는 것이자, 국전식 구상에 동의할 수 없었던 추상 이후의 구상 경향 작가들의 입지가 좁아짐을 의미하였다. 그 결과, 국전식의 아카데미즘적 구상과 추상 이후 구상의 차이에 대한 논의가 1970년대 초반 활발히 이루어지며, 새로운 구상은 추상뿐 아니라 전통적인 재현회화에 대해서도 반개념적인 것임을 강조하게 된다.

이러한 논의는 1970년대 후반 ‘새로운 형상성’을 기치로 내건 민전이 대두되자 새로운 양상으로 전개된다. 여기에서 주목을 요하는 것은 ‘구상’이 아닌 ‘형상’을 내세웠다는 점이다. 두 단어 모두 영어의 ‘Figurative Painting’의 번역어임에도 이전부터 사용해 오던 구상 대신 형상이라는 단어를 사용한 것이다. 당시 ‘형상’을 추상 이후에 나온 용어로, 단순한 재현이 아닌 감정과 내적 정서를 표출하는 것으로 규정함으로써, 이전 시대 평단에서 규정한 추상미술 이후의 구상과 같은 개념임을 확인할 수 있다. 그럼에도 동아미술제에서 ‘구상’이 아닌 ‘형상’ 혹은 ‘새로운 형상성’이라는 용어를 사용한 것은 ‘재래적인 사실과 전후 추상의 반대개념으로 등장한 구상 사이의 구분이 모호해져 버린 한국적인 오류를 개선해 보려는 의도’(오광수, 1978)였던 것으로 파악된다.

김호석 〈날 수 없는 새-임진강 풍경〉 종이에 먹, 색, 족자 167.5×92.5cm 1991

국립현대미술관 소장

새로운 형상성의 기치 아래 퍼져나가기 시작한 형상미술은 점차 1980년대 주요 화풍으로 자리매김하게 된다. 국전을 주도한 구상미술과 화단의 중심으로 자리 잡은 모더니즘 계열 모두의 안티테제로 등장한 형상미술은 1980년대 전반기 다양한 형상미술 경향들이 함께 어우러지며 그 활동 반경을 넓혀나간다. 이들 형상 계열 작품들은 모두 현실에서 출발한다는 공통점을 갖는데, 내용적인 면에서는 일상과 욕망, 정서 등에 주목하는 계열과 사회적 발언으로써의 비판적 성향을 견지하는 작가들로 대별되며, 양식적으로는 신구상회화, 극사실주의, 신표현주의, 초현실주의 등으로 나뉜다.

한편, 1985년 《한국미술 20대의 힘전》(아랍미술관) 사태로 사회비판 의식을 드러내는 작가들의 연대 필요성이 제기되어 ‘민족미술협의회(이하 민미협)’ 결성으로 이어진다. 그 결과 사회에 대한 비판의식을 장착한 작가들은 소집단 운동에서 사회변혁 운동으로 태세 전환을 이루고, 비판적 리얼리즘에 근간한 민중·민족미술을 지향하며, ‘민중미술’ 계열로 가시화된다. 이와 더불어 작품의 내용적 면에서 일상과 욕망, 정서 등에 주목하는 형상미술을 ‘삶의 미술’로 칭하며 차별화하게 된다. 이제 현실에 발붙인 형상성에 근거하더라도 민중미술과 그것에 속하지 않은 작품들에 대해 구분하게 되는데, 이러한 구분은 현실을 대하는 태도의 차이에서 발생한 것으로, 이른바 순수지향과 현실참여라는 예술관의 차이에서 초래된 것이다.

이처럼 1980년대 중반을 넘어서며, 화단의 진영논리가 형상미술의 분화로 이어지자 《80년대의 형상미술전》(금호미술관 개관기념전, 1989)은 1970년대 중반 출발한 형상미술이 1980년대 미술의 중심 기류로 작용하며 ‘신구상, 신형상, 새로운 구상, 후기 형상주의, 민중미술’로 명칭조차 통일되지 못한 채, 모더니즘 계열에서 포스트모더니즘, 민중미술로 분화되어 간 점에 주목하여, 이들 흐름을 한자리에 모아 살피고자 한다. 이 전시는 일상과 사회 그리고 역사, 문화적 상황 속에서 형상미술을 탐구하고, 형상계열 작가들의 현주소를 파악하고자 모더니즘계의 극사실주의와 신표현주의 작가들, 부산지역의 형상 작가들, 한강미술관을 중심으로 활동한 작가들, 그리고 제3그룹과 민중미술 계열 작가군을 모두 망라한다. 하지만 아쉽게도 이러한 시도는 포스트모더니즘의 도래와 뉴미디어 테크놀로지 미술의 흐름, 신세대의 등장, 그리고 성급하게 민중미술을 1980년대를 총괄하는 흐름으로 한국미술사에 안착시킨 《민중미술 15년전》(국립현대미술관, 1994)과 같은 흐름 속에서 주목받지 못한 채, 영상· 미디어·설치를 중심으로 하는 동시대 미술로 전환된다.

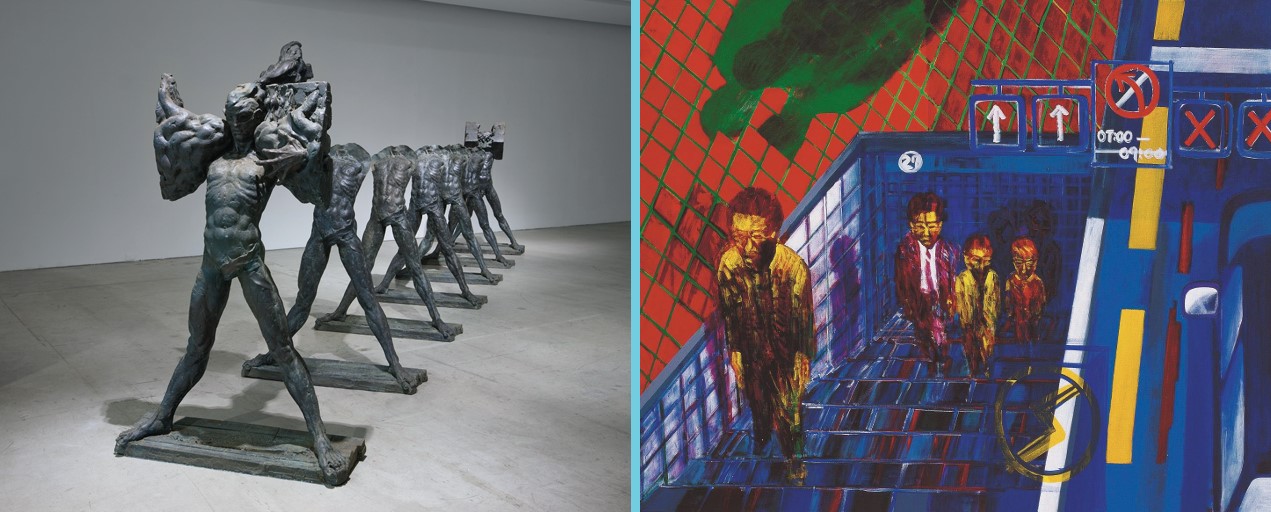

왼쪽 류인 〈급행열차-시대의 변〉 브론즈 120×1100×270cm 1991 아라리오컬렉션

©Estate of Ryu In 제공: 아라리오갤러리

오른쪽 서용선 〈도시-차 안에서〉 1989/1991 캔버스에 유채 230×180cm

이후 우리 근현대 미술사는 1980년대를 민중미술의 시기로 기술함으로써 민중미술 이외의 손상기, 김홍주, 서용선, 정진윤, 김호석, 오원배, 이흥덕, 조덕현, 여운, 한만영, 류인 같은 많은 형상계열 작가들이 미술사 안에 맥락화되지 못하고 개별 작가로 등재되는 결과를 가져온다. 이는 민중미술의 권역에 포함되지 않은 훌륭한 작가들의 지평을 좁히는 일이며, 우리 미술사를 다양한 관점에서 보는 것을 저해하는 일이기도 하다.

최근 우리 미술계에는 포스트디지털 시대에 올드 미디어인 회화를 재구조화하고 재매개함으로써 확장된 형상의 가능성에 대해 탐구하는 경향이 강하게 드러나고 있다. 동시대 속에서 다가올 미래를 준비하는 것만큼이나 지나간 시간을 올바르게 맥락화하여 살필 수 있게 하는 것 역시 중요하며, 이를 통해 비로소 확장된 형상의 잠재태를 옳게 살필 수 있을 것이다.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지