‘1930년대 서울 사전’:

책으로 근대 서울을 산책하다

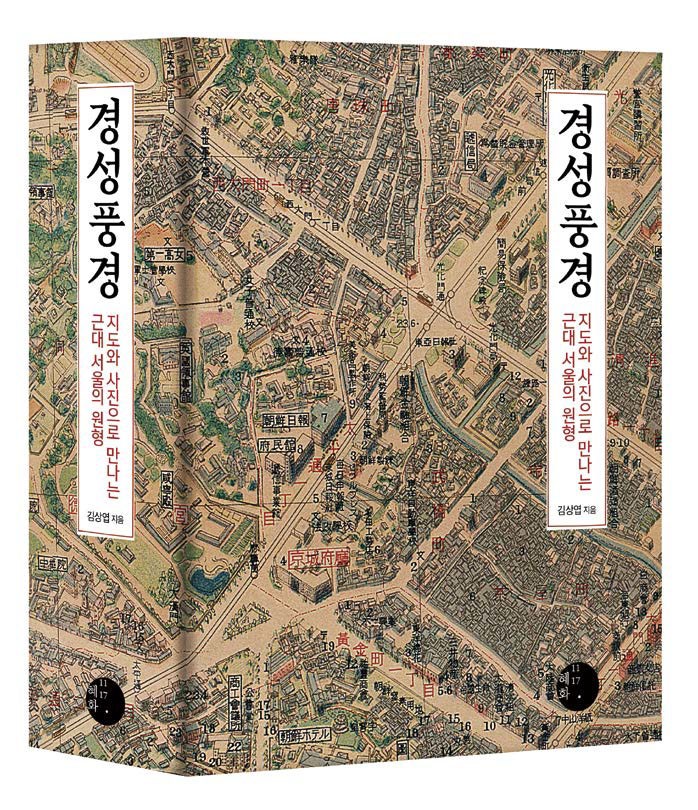

『경성풍경: 지도와 사진으로 만나는 근대 서울의 원형』

한세현 국가유산청 문화유산감정위원

Art Book

『경성풍경: 지도와 사진으로 만나는 근대 서울의 원형』

김상엽 지음 · 혜화1117

1,080쪽 · 2025

100000원

『경성풍경: 지도와 사진으로 만나는 근대 서울의 원형』은 미술사학자 김상엽이 1930년대에 제작된 지도 두 장을 뼈대로 삼아 사진과 글을 얹어 경성의 시공간을 독자의 눈앞에 펼쳐준다. 저자는 이미 근대 미술품의 수집과 경매에 대한 연구로 한국 근대미술사의 새로운 분야를 개척했고, 이어 1930년대 경성의 풍경을 재구성하는 데 오랫동안 심혈을 기울였다.

1930년대에 제작된 〈경성정밀지도〉(1933)와 파노라마처럼 펼쳐진 〈대경성부대관(大京城府大觀)〉(1936)에는 주요한 건물과 소유자 이름, 번지 등이 기입되어 있다. 저자는 이 내용을 기반으로 공간을 76개 구역으로 나누었다. 각 장에는 두 지도에 표시된 건물과 내용을 표기하고 사진을 제시하고 설명한다.

서울의 옛 한양도성을 중심으로 일제강점기 도성의 바깥으로 도시화 되는 ‘경성’의 모습은 첫 장 홍제동의 ‘경성목장’부터 펼쳐진다. 도시의 중심이 되는 현재의 세종로, 태평로, 종로, 을지로, 명동, 남대문로에서 도성의 바깥쪽 전차가 다녔던 성북동, 흥인지문 부근, 용산, 서울역, 마포, 영등포까지 확장되고 있는 1930년대 서울의 모습을 흥미롭게 지켜볼 수 있다. 책에서 만나는 효창원골프장, 경마구락부, 아사히자동차(택시회사), 소화기린맥주, 생명보험회사, 호텔과 여관, 요정, 카페, 백화점, 은행, 양복점, 유명 음식점, 공장, 발전소 등을 보다 보면, 백여 년 전 당시의 모습이 생생히 살아나는 경험을 할 수 있다.

이 책이 더욱 반가운 이유는 추상적으로 이미지만 알던 중요한 문화 공간의 정확한 위치를 알 수 있기 때문이다. 필자는 이 책이 한창 저술되던 동안에 저자를 만나서 몇몇 중요한 사진과 발견에 관한 이야기를 들을 수 있었다.

일본에서 구한 자료에서 찾은 ‘낙랑파라’의 건물 사진은 문화사적으로 중요하다. 1932년 7월 7일 이순석이 문을 연 낙랑파라는 1930년대 경성 모더니스트들의 아지트였고, 이상 박태원 구본웅 길진섭 김용준 등이 자주 드나들던 곳이었다. 기존에는 ‘소공동에 있었다’는 정도만 알려져 있었다. 하지만 사진과 지도로 확인한 공간은 오늘날의 소공동 105번지의 한양절충식 2층 건물로 1층에는 다방, 2층에는 화실이 있었다. 박태원의 소설 『피로: 어느 반일(半日)의 기록』(1933)에서 ‘나’는 낙랑파라에서 “동쪽으로 난 창을 통해 밖을 내다본다. 길 건너편에는 헤멀슥한 이층 양옥과 그 집 이층의 창과 창 사이에 걸려 있는 광고등이 보인다. 그 광고등에는 ‘醫療器械 義手足(의료기계 의수족)’이라는 글자가 씌어 있었다”고 했다. 사진으로 확인한 이 ‘광고등’은 낙랑파라 건너편에 위치한 다카노(高野)제작소의 간판이다.

또 박태원의 집의 구체적인 장소도 특정할 수 있다. 구인회(九人會) 활동을 함께 한 조용만의 회고에서 추정해 볼 수 있는 근거로 박태원의 다동 7번지 집은 광통교(광교) 부근의 청계천 남쪽이다. 그의 부친 박용환이 운영하던 ‘공애당약방’의 간판 사진을 1941년 영화 〈집 없는 천사〉의 촬영장 스틸사진에서 볼 수 있다. 박태원의 집터는 청계천 복개(1958~1961)와 도로확장, 도심재개발 사업 등을 거치면서 도로로 변했지만, 소설 『천변풍경』(2005)에 나오는 분위기를 사진으로 짐작할 수 있다.

마지막으로 우경(友鏡) 오봉빈이 1929년 설립한 화랑인 조선미술관이 있던 건물 사진은 근대미술사의 소중한 기록이다. 기존에 조선미술관의 정확한 위치를 몰랐지만, 자료를 통해 광화문통(세종로) 210 광화문빌딩 1층 3호에 있었다는 사실을 알 수 있다. 조선총독부를 정면으로 바라보는 위치라는 점에서 상징적이다.

현재 우리의 1980년대와 1990년대, 2000년대의 문화 풍경이 다르듯, 일제강점기의 문화적 환경도 시대별로 다른 양상을 보인다. 더구나 1930년대 전쟁이 일어나기 전의 상황은 일본이 경제적으로 최대 호황기를 누리던 시기였고, 문화에도 이러한 부분이 일정하게 반영되었다(필자는 이러한 언급이 ‘식민지근대화론’에 동의하는 것이 아님을 분명히 밝힌다).

박태원의 소설 『소설가 구보씨의 일일』(1934)에서 일본에서 유학하고도 백수인 소설가 구보(仇甫)는 아침부터 새벽 2시까지 목적지 없이 전차를 타거나 걸으며 ‘경성’을 누빈다. 다방을 거점 삼아 이리저리 다니던 모더니스트 구보가 서울역에서 만난 중학생 동창은 ‘황금광 시대’에 금광을 물색하러 가는 이였다. 소설에서는 조선호텔, 경성우편국, 화신백화점, 덕수궁의 대한문, 경성부청(현 서울도서관), 남대문, 마지막 새벽의 종로 네거리까지 공간 배경으로 활용된다.

1930년대 사회와 예술, 경제를 이해하는 촉매제로 이 책은 여러 사람의 가이드북이 될 것이다. 1,080쪽에 이르는 방대한 분량은 가깝게는 일본에서, 멀게는 미국 의회도서관에서 수집한 자료의 축적물이다. 학자로서 한 시기를 구체적으로 보여주려는 저자의 오랜 노력에 경의를 표한다.