2025 양평이 주목하는

청년작가전 – 양경렬·이재형

동시대의 미술, 손끝에서부터 AI까지

2025.07.24.(목) – 09.21.(일)

양평군립미술관 슬로프, 2층 전시실

양평이 주목하는 청년작가 展 – 동시대의 미술, 손끝에서부터 AI까지

이홍원 양평군립미술관 학예실장

현대 미술의 양상은 다양을 넘어 혼란스럽기까지 하다. 복고와 전위를 오가며 유명작가의 스타일이 유행을 만들기도 하고, 융합과 통섭적 방식을 통해 새로운 형태의 예술이 나타나기도 한다. 특히 요즘은 SNS를 통해 작품을 놓고 소통하는 것인지, 작가 자신을 홍보하는 것인지 불분명한 경우도 많다. 그러다 보니 아마추어와 프로의 간극을 교란하는 일도 발생한다. 그렇다고 그것이 뒤바뀌지는 않는다. 진실과 본질이 허울과 포장으로 바뀌지는 않기 때문이다.

이번 전시에서는 평론가, 큐레이터, 작가가 주목하는 양평의 젊은 작가 두 명을 전격적으로 소개한다. 선정 기준은 양평을 기반으로 작업하며, 50대 미만으로, 분명한 작업 철학과 꾸준한 경력, 작품의 밀도와 수준이 높은 작가이다. 양평은 서울과 근접하면서도 수려한 환경을 지닌 영향으로 많은 작가가 정주하는 지역이다. 그만큼 뛰어난 한 두 명의 작가를 선정하기란 매우 어렵고 까다로운 작업이었다.

작가 양경렬은 반사의 개념을 확장하여 잠재된 이면에 대해 성찰을 해온 작가로 유명하다. 인간의 내면, 사회와 역사의 이면을 서사적으로 풀어낸 작품들은 웅장하면서도 극적인 느낌과 메시지를 전달한다. 내용상으로는 아르투르 쇼펜하우어(Arthur Schopenhauer, 1788-1860)의 자유의지 개념을 재해석하여, 인간의 선택은 각자가 처한 상황에 따른 욕망이 크게 작용하고 반사된다는 철학이 큰 골격을 이룬다.

또한, 양경렬은 정치의 시발이 되는 ‘광장과 아고라’라는 장소적 상징성을 매개로 한 정치와 권력에 대해서 사회 구조와 부조리를 해부하기도 한다. 그는 〈줄다리기하는 남자〉, 〈벌거벗은 임금님〉 시리즈를 통해 집단 속에 잠재한 무력함과 인위적인 갈등 구조를 포착해 내면서 광장과 권력, 그리고 사회적 긴장에 대한 자신의 메시지를 은유적으로 표현하고 있다. 또한, 〈Piece〉 시리즈는 감정과 기억의 파편들이 재배열되면서 현실 사이의 모호한 경계가 구조화되고 왜곡되는 현상들을 확인시켜 준다.

〈감정 정물〉 시리즈는 시끄러운 광장의 소음을 떠나 내밀한 감정으로의 전환을 이룬다. 기하학적 사물의 배열을 통해 양경렬의 지각과 감정이 교차하는 방식을 엿볼 수 있다. 이와 맥을 이어, 최근 지속하고 있는 사생 작업은 이전의 과학적 경험론적 위주의 철학사고를 뛰어넘어 자연을 통해 자신의 성찰과 형이상학적 세계관의 무한 가능성의 문을 열어준다. 양경렬 작가는 자연이라는 그 자체의 작품 속에 자신의 감정과 감각이 합일되는 접점을 상징하는 기호들을 형상화하면서 다음 작품의 향방에 대한 호기심을 자극한다.

작가 이재형은 현대의 첨단 기술을 미술 작품에 적극적으로 활용하여 동시대의 예술을 표현한다. 전자 관련 기업에 입사하여 쌓았던 노하우와 경험을 토대로 그는 더 전문적이고 혁신적인 작품을 만들어낼 수 있었다. 그가 이번 전시에 보여주는 작품은 네 개의 시리즈로 정리해 볼 수 있다. 그 첫 번째 시리즈의 주제는 〈공중전화_경기 70년 역사〉이다. 이 시리즈는 공중전화 수화기에서 들리는 소리와 유리창 너머의 영상을 통해 과거의 뉴스를 체험하는 미디어아트 프로젝트이다. 관람객이 일정 연도를 누르면 소화기와 프로젝션을 통해 그때 당시의 영상과 소리가 구현되는 형식이다. 관람객은 전화를 거는 형식을 통해 과거와 연결되는 경험을 하게 된다. 이를 통해 체험자는 서사적 경험을 넘어 공감각적 경험을 하게 된다.

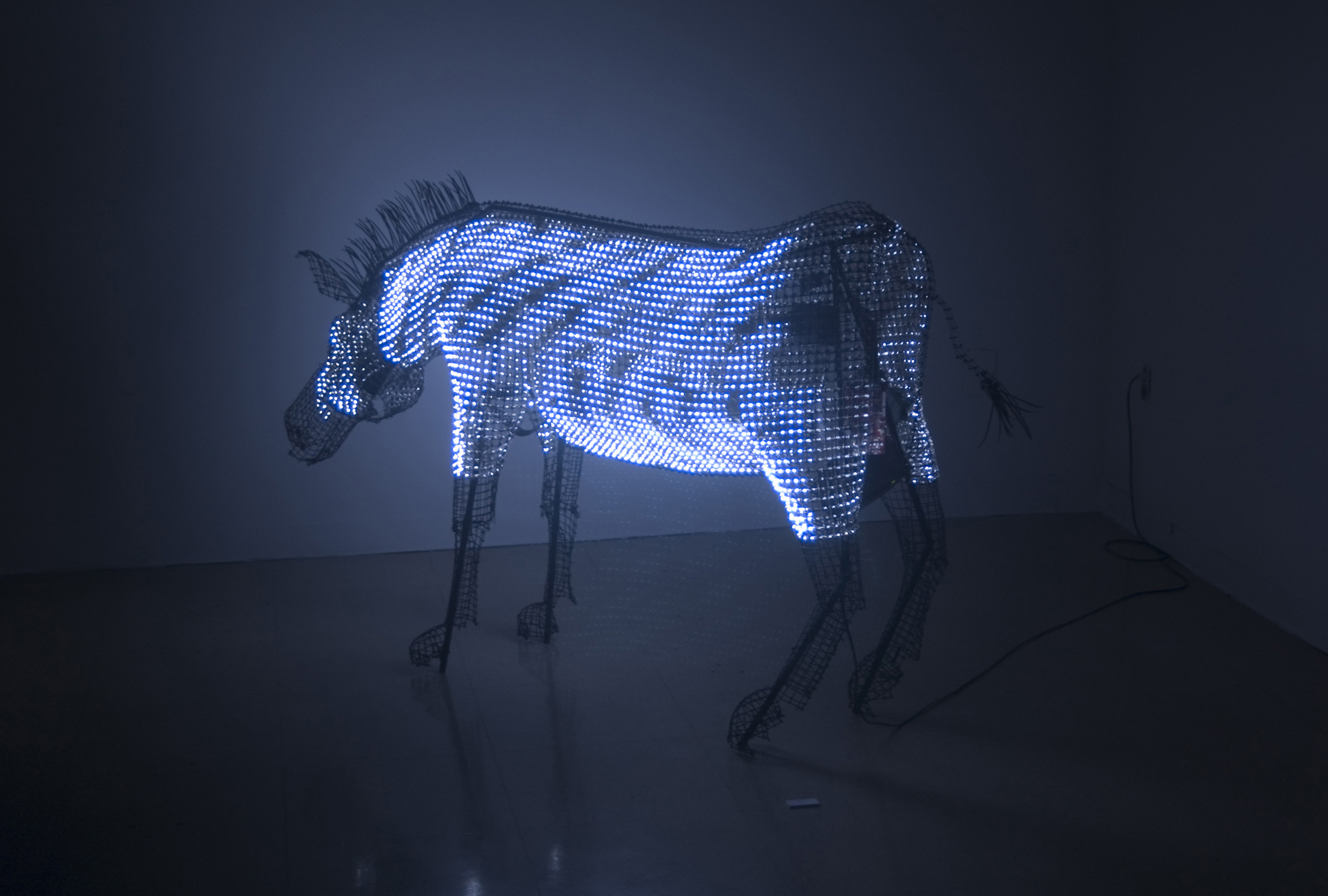

두 번째로는 〈매트릭스 구부리기 Bending Matrix〉이다. 이 시리즈에서는 동물 조각 위에 LED 픽셀을 매핑(mapping)하여 아날로그와 디지털의 감성을 조화시킨다. 작가는 이 작품을 위해 엄청난 드로잉과 매핑을 위한 실물의 그리드 작업을 선행한다. 동물 형상 위 디지털 영상의 조합은 물리적 물성 감각과 디지털 감성이 조화를 이루면서 새로운 조형성을 일궈낸다. 이 작업을 통해 이재형 작가는 물리적 본질성과 기계적 세계의 관계성에 주목하면서 그 경계를 느끼게 한다.

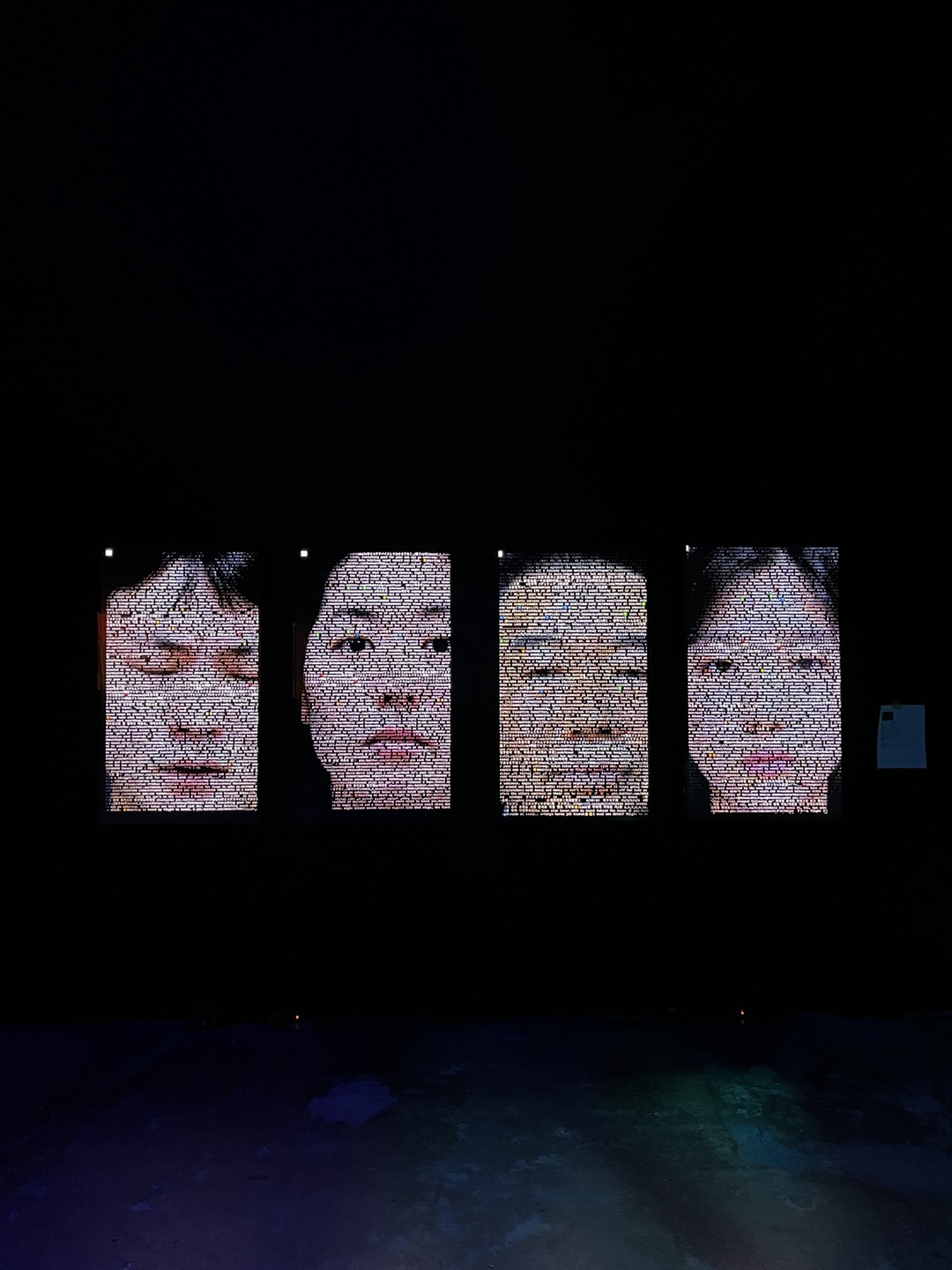

세 번째로는 〈페이스 오브 시티 Face of City〉이다. 이 시리즈의 작품은 여러 사람에게 설문 수집한 감정 데이터를 인공지능으로 분석하여 각 사회 집단의 표정을 구현해낸다. 이런 방법으로 특정 지역 사회의 감정이나 역사적 사건을 대하는 다양한 성별 및 세대의 감정 반응을 시각화하면서 동시대 각 사회 집단의 감정을 디지털화하여 보여준다. 이는 공감과 상이한 감정들의 공존을 통해 동시대 인간들의 감정 차이에 대한 소통과 연결의 가능성을 열어준다.

마지막으로 네 번째 시리즈는 〈기계 즉흥곡 Machine Impromptu〉 이다. 이 시리즈는 예술창작에서의 ‘우연성’을 인공지능 AI가 재현하는 방식을 탐구한 작품이다. 〈기계 즉흥곡〉은 어항 속 물고기의 자유로운 움직임을 감지하여, 이를 음으로 변환하고 인공지능 스피커가 화음을 넣어 하나의 음악으로 완성하는 작품이다. 물고기의 즉흥적인 동작은 우연이 가미된 악보를 만들어내며, 이는 인간의 창작 과정에서 발생하는 우연성을 떠올리게 한다. 이를 통해, 작가는 인간의 영감과 인공지능의 계산이 교차하는 지점을 탐구한다.

이번 양평이 주목하는 두 젊은 작가의 전시는 동시대 미술에서 한국 현대 미술의 일면을 볼 중요한 기회이다. 어떤 형식과 방법이든 예술은 살아 있고, 회화는 흐르고 있음을 확인할 기회이기도 하다. 이전의 예술이나 지금의 예술이나 예술이 예술로 존재할 수 있고, 회화가 지속할 수 있음은 그 안에 명확한 작가의 철학과 메시지가 있고, 작가의 정신이 있으며, 남들이 함부로 범접할 수 없는 그만의 테크닉이 있기에 가능하리라 본다. 누구나 작품을 할 수 있지만, 아무나 작품을 할 수 없는 이유가 그 때문일 것이다.

프로 작가들에게서조차 “어떤 작품을 해야 하는가?.”라는 질문을 받곤 한다. 그 질문의 답을 실타래 풀어가듯 풀어가는 그 길이 작가의 길이라 생각한다. ‘좋은 작품을 할 것인가? 훌륭한 작품을 할 것인가? 화제 작품을 할 것인가? 아니면 예쁜 포장을 한 작품을 할 것인가?’에 대한 해답은 역시 각 작가가 선택해야 할 과제일 것이다. 양경렬과 이재형이라는 주목받는 두 작가의 작업 여정에 박수를 보내며 그들의 도전의 길에 모두 함께 주목해 주길 바라는 마음이다.

양경렬,

양경렬,

양경렬,

양경렬,

양경렬,

이재형,

이재형,

이재형,

이재형,

이재형, <기계즉흥곡_Machine Impromptu>, 2017, Water tank, Goldfish, Metal frame, Projector, PC20.000.000 Installation

이재형, <공중전화_경기 70년 역사>, 2025, 공중전화부스, PC, Projection, 230x90x90cm

이재형,

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지