2025 ART JAKARTA

불안 속의 균형, 연대의 미학

황수진 기자

World Report | JAKARTA

아르디 구나완(Ardi Gunawan)〈Luckily There’s No Inside(with friendly ghost)〉

나무 패널, 캔버스에 아크릴릭, 부드러운 조각 가변 크기 2025 아트 자카르타 퍼포먼스 전경 2025

사진: 황수진

불안 속의 균형, 연대의 미학

황수진 기자

10월 3일부터 5일까지 자카르타 지엑스포(JIEXPO)에서 열린 제15회 아트 자카르타는 정치적 혼란과 사회적 긴장 속에서도 꺼지지 않는 미술 생태계의 온도를 보여줬다. 급격한 경제 성장과 세대 교체의 흐름 속에서 인도네시아는 이제 싱가포르를 잇는 동남아 미술시장의 새로운 중심으로 자리 잡았으며, 이번 행사는 그 생명력을 압축한 현장이었다. 지역과 세계, 신진과 거장이 교차하는 부스들 사이로 인도네시아 미술의 현재가 입체적으로 드러났다.

2025년 인도네시아는 불안정한 사회 분위기 속에 놓여 있다. 국회의원들에게 과도한 주택 수당을 지급한 사실이 알려지면서 촉발된 시위가 전국적으로 확산하면서 정부 신뢰 위기로 번졌고 주요 도시 곳곳에서 검문이 이어졌다. 그럼에도 10월 3일부터 5일까지 자카르타 국제 엑스포는 또 다른 열기로 가득 차 있었다. 2025 아트 자카르타는 격랑의 한복판에서 예정대로 개막했고 정치적 긴장과 경제 침체의 그림자 속에서도 아트페어는 관람객들로 붐볐다. 이는 인도네시아 미술이 단순히 시장의 활황에 의존하지 않고 사회적 회복력과 공동체적 상상력에 기반한 자생적 생태계를 구축해 왔음을 보여주는 장면이었다.

자생하는 장면들, 확장하는 관계들

올해 15회를 맞은 아트 자카르타는 16개국 75개 갤러리가 참여하며, 지난해와 비슷하게 3만 8000여 명이 행사장을 찾았다. 규모의 지표보다 주목할 만한 것은 인도네시아 미술이 로컬 갤러리의 자생력과 아트 자카르타 내 여러 주체가 기획한 프로그램을 통해 다층적 예술 생태를 형성하고 있다는 점이다. 인도네시아를 대표하는 갤러리 ROH 프로젝트(ROH Projects, 이하 ROH)는 약 8만 달러(약 1억1000만원)의 판매 실적을 기록하며 만족스러운 성과를 거뒀다. ‘Warna Ibu(어머니의 색)’를 주제로 선보인 이번 부스에는 인도네시아와 아시아 작가 20여 명이 참가했다. 사회·생태적 층위의 작업을 선보이며 지역성과 국제성을 접합한 ROH의 일관된 전략을 다시금 확인시켰다. 한편 ROH는 자카르타의 골동품 거리 잘란 수라바야(Jalan Surabaya) 한복판에 위성 공간 ‘비사이드(b-side)’를 새롭게 열었다. 첫 프로젝트로 서울 기반 시각 리서치 밴드 이끼바위쿠르르의 〈미역이야기〉(2022)를 선보였다. 조각과 해녀 합창단이 부르는 제주아리랑을 편집한 영상으로 구성되었다. 제주 해녀의 채취 노동과 바다의 생태 순환을 다루며 부스 주제의 서정적 맥락을 한층 확장했다.

2025년 4월 설립된 아라 컨템포러리(Ara Contemporary)는 동남아시아 작가들의 성장을 지원한다는 비전을 가지고 설립 첫해부터 부스에 참가했다. 최대 4만 달러(약 5천700만 원) 규모의 판매를 기록하며 성공적인 데뷔를 알렸다. 또한 스팟(Spot) 섹션에 이페 누르(Ipeh Nur)의 대형 설치작 〈The Waves Haven’t Slept〉(2024)를, 아트 자카르타 페이퍼스(Art Jakarta Papers) 섹션에서는 이르판 헨드리안(Irfan Hendrian)의 〈Dodecagon Corrugated Metal Fences〉(2024)를 동시에 선보였다. 인디고, 강황, 달걀 껍데기 등이 섞인 천 구조물 안에 설치된 이페 누르의 영상 작업은 작가의 유년기 기억과 조부의 구전에서 비롯된 전설을 소재로 삼아 신화를 현대 사회를 들여다보는 렌즈로 제시했다. 반면 헨드리안의 작업은 인도네시아 총선을 배경으로 한 12면체 금속 구조물로 제한된 정치적 선택지를 은유한다. 실제 선거 포스터가 부착된 철제 구조물은 ‘투표 이후, 우리는 무엇을 얻었는가’라는 질문을 던지며, 민주주의의 제도와 현실 사이의 간극을 날카롭게 드러냈다.

백아트 부스에서는 네덜란드 출신으로 족야카르타에서 활동하는 멜라 야르스마(Mella Jaarsma)의 퍼포먼스 〈Kakies on a Broken Floor〉(2025)가 단연 돋보였다. 작가는 길이 30m의 흰색 면직물 위에 신발과 발자국 형태의 페인트 스탬프를 반복적으로 찍어내며, 식민지 시기 인도네시아 섬유산업의 기억과 그 속에 스며든 여성 노동의 흔적을 소환했다. 이러한 행위는 몸을 매개로 사회적 폭력의 기억을 되살리고 보이지 않는 노동의 몸을 기념하는 의식으로 작동했다. 또한 백아트는 정치적 폭력과 표현의 자유 문제를 꾸준히 다뤄온 인도네시아 원로 작가 F.X. 하르소노(F.X. Harsono)의 ‘Not Just A Pistol’ 연작도 함께 선보였다. 신문 조각으로 덮인 권총 오브제에는 “어린이를 시위에 동원하지 말라(Stop Pelibatan Anak dalam Unjuk Rasa)”라는 문구가 새겨져, 검열과 폭력이 일상화된 사회 현실을 날카롭게 환기했다.

인도네시아 문화부 산하 예술문화 국가인재관리부(Manajemen Talenta Nasional, MTN)가 주최한 《Rising Currents(Arus Baru)》는 국가가 주도해 현대미술의 신진 작가들을 발굴·소개한 프로그램이었다. 아궁 후자트니카(Agung Hujatnika)의 기획 아래 선정된 여섯 명의 작가들은 인도네시아 미술의 새로운 에너지를 보여주었다. 그중에서도 영상 작업으로 참여한 나타샤 톤테이(Natasha Tontey)는 인도네시아 북술라웨시 지역의 미나하사(Minahasa) 전통에 기반한 토착 신화와 미래적 상상력을 결합해 생존을 ‘관계 맺기의 과정’으로 재해석했다.

ROH Projects 부스 전경

제공: ROH Projects

외부의 확장, 균형의 실험

로컬의 자립이 단단해진 자리에서 아트 자카르타는 이제 외부와의 접속을 통해 새로운 균형점을 모색하고 있다. 유럽 갤러리의 첫 진입과 한국 갤러리의 대거 참여는 동남아 미술이 구축해 온 생태가 국제적으로 확장되는 과정을 보여준다. 베를린을 기반으로 파리·뉴욕·서울에 지점을 둔 에스더쉬퍼 갤러리는 이번이 인도네시아 첫 공식 참가로 아니카 이, 전현선, 사이먼 후지와라, 우고 론디노네 등의 작업을 선보였다. 아니카 이의 〈Post Classical IV〉(2025)와 우고 론디노네의 〈Green Yellow Nun〉(2020)이 관람객의 주목을 받았다. 서울 지점이 안정적으로 자리 잡은 지금, 이번 참가를 통해 아시아 작가 중심의 큐레이션을 강화하고 인도네시아 시장에서 존재감을 확대하려는 전략적 행보를 보여주었다. 판매 실적은 공개하지 않았지만, 내년 재참여 계획이 확정된 것으로 알려졌다.

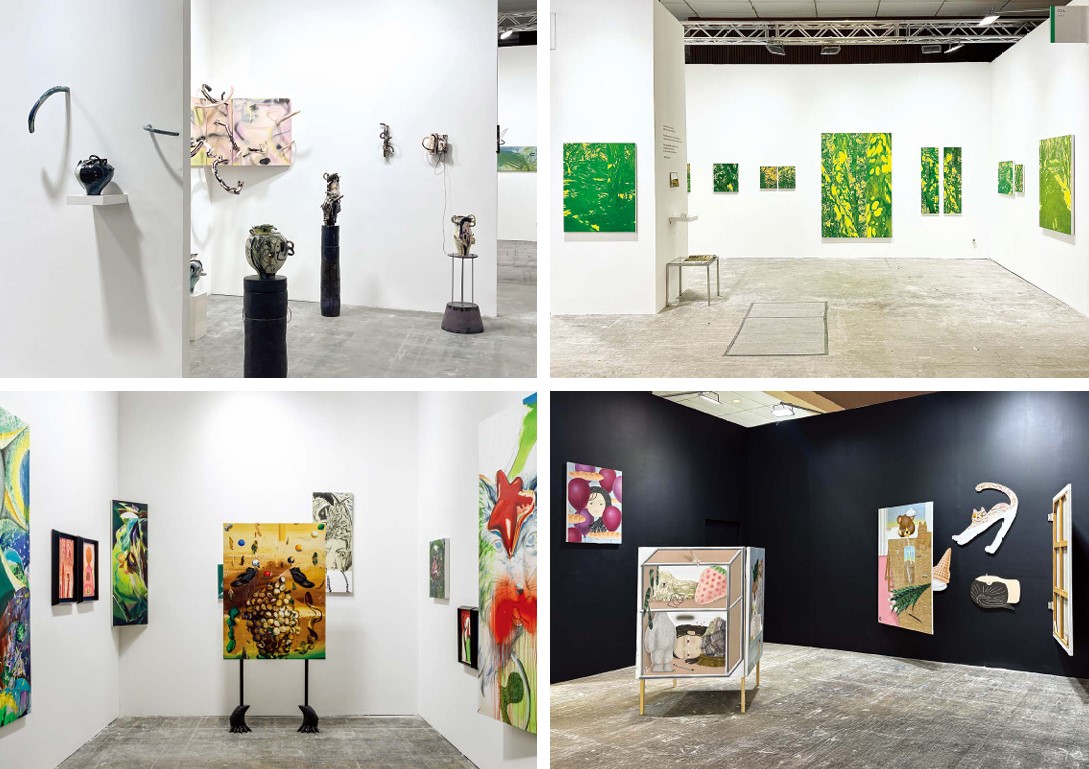

또 하나의 주목할 만한 것은 ‘코리아 포커스’ 섹션이다. 이 프로젝트는 아트미츠라이프(Art Meets Life, 이하 AML)가 예술경영지원센터의 ‘국내 아트페어 해외 개최 지원’ 공모에 선정되어 추진한 것으로, 총 12개의 한국 갤러리가 참여했다. 이 중 절반인 6곳은 첫 해외 아트페어 참가로 한국 신진 갤러리의 실질적 국제 무대 진입을 의미했다. 참여 갤러리는 에이피오프로젝트, 씨디에이, FFF, 갤러리 인, 갤러리 소소, 갤러리2, 이아, 별관, 파이프갤러리, 피에스센터, 상히읗, 띠오 등이다. 이들 가운데 몇몇 갤러리의 자카르타 시장을 겨냥한 사전 조사와 맞춤형 전략이 돋보였다. 피에스센터는 올해 아트부산에서 권지영의 도자 조각 ‘멍울’ 연작을 해외 컬렉터에게 전량 판매한 바 있다. 이번에는 권지영 단독 부스를 구성해 도자 매체의 감각적 물성과 조형미를 전면에 내세웠다. 씨디에이는 지난해 제1회 ‘액세스 방콕’에서 구축한 컬렉터 네트워크를 기반으로 백두리의 단독 부스를 선보였다. 개막 첫날부터 싱가포르와 인도네시아 컬렉터의 구매가 이어져 전량 판매로 마감되었다.

‘코리아 포커스’ 섹션에 참가한 한국 갤러리들. 위 왼쪽부터 시계방향

피에스센터 권지영 솔로 부스 제공: 피에스센터,

씨디에이 백두리 솔로 부스 제공: 씨디에이,

에이피오프로젝트 이미주·강재원 2인 부스 제공: 에이피오프로젝트,

이아 정수정 솔로 부스 제공: 이아

한편 단기 판매보다 시장의 반응을 탐색하고 작가 인지도를 높이려는 전략도 눈에 띄었다. 이아는 국내에서는 이미 탄탄한 컬렉터층을 확보한 정수정의 대형 회화와 설치작업을 중심으로 부스를 구성해 국제 시장 내 인지도 확장을 꾀했다. 대형 회화를 포함해 현지 컬렉터에게 다수 판매가 이뤄졌다. 에이피오프로젝트는 이미주의 회화와 강재원의 3D 조각을 병치해 젊은 컬렉터층을 타깃으로 한 부스를 선보였다. ‘더프리뷰 서울 2025 with 신한카드’에서 창문처럼 열리는 캔버스 구조로 주목받은 이미주의 회화는 자카르타에서도 좋은 반응을 얻어 판매로 이어졌다. 강재원의 조각은 현지 시장에서 흔히 선호되는 강렬한 색채나 직관적 이미지와는 다른 결을 보였으나, 현지 컬렉터들의 문의가 이어질 정도로 높은 관심을 받았다.

공유의 생태계 재가동

같은 시기 케마요란의 또 다른 전시관에서는 루앙루파(ruangrupa) 창립 25주년 프로젝트 ‘ruru25: Poros Lumbung’이 열렸다. 이번 프로젝트는 회고가 아닌 재가동, 즉 공유의 생태계를 다시 움직이는 시도였다. 3일간 이어진 행사에는 예술, 교육, 음악, 일상을 아우르는 30여 개 예술 공동체가 참여했다. 판매 부스 대신 협업의 장으로 꾸며진 전시장은 예술이 소유가 아닌 공동의 경험이 될 수 있음을 보여주었다.〈ArtLab〉(2007~)은 시드니, 암스테르담, 욕야카르타 등을 오가며 진행된 리서치·출판·영상 프로젝트의 아카이브로, 지역 공동체와 협업해 로컬 언어로 기록되는 예술사를 구축한 시도였다. 〈Hanya Memberi Tak Harap Kembali〉(2010)는 ‘주는 것, 되돌림을 바라지 않기’를 주제로 한 무상 배포 프로젝트로, 실크스크린과 포스터, 스티커를 나누며 예술의 순환적 가치를 제시했다.

10월 3일부터 5일까지 케마요란 감비르 엑스포(Gambir EXPO)에서 열린 프로젝트 ‘ruru25: Poros Lumbung’

제공: 루앙루파

《OK. Video》(2003~)는 인도네시아 최초의 국제 비디오아트 페스티벌로, 이번 행사에서는 일본군 위안부 문제를 다룬 리서치 기반 퍼포먼스를 통해 아카이브를 행동의 플랫폼으로 확장했다. 루앙루파에게 예술은 지속 가능한 관계 맺기의 실천이며, 이번 프로젝트는 정치·사회적 불안 속에서도 공유와 연대의 상상력으로 사회를 재구성하려는 인도네시아 예술의 정체성을 보여주었다.

올해 아트 자카르타는 불안정한 정치 상황 속에서도 인도네시아 미술의 저력을 다시금 입증했다. 이전보다 한층 정제되고 안정된 인상을 남긴 이번 페어는 일부 작품이 사회적 목소리를 담아냈지만, 전반적으로는 최근의 정치적 긴장과 일정한 거리를 두며 글로벌 담론과 교차하는 지점이나 형식적 완성도를 앞세우는 태도가 두드러졌다. 한편 아트 자카르타는 인도네시아 내부의 공동체적 토양을 기반으로 하면서도 동남아시아 주요 아트페어로서 로컬과 글로벌의 균형을 시험하는 장으로 나아가고 있다. 전체 75개 참가 갤러리 중 절반이 로컬 갤러리였다는 사실은 자국 미술의 자립성과 역동성을 보여주는 한편, 독일의 플래그십 갤러리 에스더쉬퍼의 첫 참여는 새로운 긴장을 불러왔다. 결국 아트 자카르타가 동남아 미술의 중심으로 자리매김하기 위해서는 세계로 열린 시장과 더불어 인도네시아 미술이 성장해 온 공유와 연대의 문화 곧 ‘고통 로용(gotong royong)’의 정신을 지속적으로 되새겨야 한다. 그것이야말로 불안의 시대에도 예술이 관계를 통해 살아남는 가장 인도네시아적인 방식일 것이다.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지