Turner Prize 2024

터너상 2024,

역사를 질문하는 오늘의 목소리

World Report

들레인 르 바 〈Chaos〉오르간디에 아크릴 물감 2023 테이트 모던 전시 전경 2024

제공 : 작가 및 런던 야마모토 케이코 로쉐 미술관

터너상 2024,

역사를 질문하는 오늘의 목소리이가현 독립큐레이터

1984년, 테이트 모던이 존재하기 전, 테이트 갤러리(Tate Gallery)에서는 영국의 현대미술을 진흥하고자 J.M.W. 터너의 이름을 따 터너(Turner Prize)을 제정했다. 올해로 40회를 맞이한 터너상에는 피오 아바드(Pio Abad),자슬린 커우(Jasleen Kaur), 들레인 르 바(Delaine Le Bas), 클로데트 존슨(Claudette Johnson) 네 명의 후보가 선발됐다. 최종 선정자는 12월 3일 발표되고, 전시는 2025년 2월 16일까지 진행된다.

전시장 초입에 길이 약 3m에 이르는 웅장한 콘크리트 팔찌가 위엄을 뽐낸다. 1986년 민주화 시위로 인해 하와이로 도피하던 이멜다 마르코스(Imelda Marcos )는 국민으로부터 착복한 2000만 달러가 넘는 귀금속을 반출하려고 시도하다 적발되었다. 그 귀금속 중 30캐럿의 루비, 다이아몬드, 진주가 알알이 박혀 있는 팔찌가 있었다. 그가 재건한 콘크리트 팔찌의 거대한 규모는 독재자의 은폐 시도를 무마시키고 폭정을 고발한다. 콘크리트 덩어리는 계엄령 기간 중 고문당하고 사라진 삶들의 무게에 형태를 부여하고, 부당한 부와 권력의 무거운 죗값을 상징한다. 투박한 콘크리트 조각의 건너편에 한 쌍의 청동 왕관이 놓여있다. 러시아 마지막 황실 가문인 로마노프 가문이 처형된 이후, 경매를 거쳐 마르코스가 왕관을 손에 넣게 된 것으로 추정한다. 아바드는 아름다운 오브제가 그려온 궤적을 추적하며 역사에서 반복되는 폭력과 저항, 갈등과 격변을 포착한다. 작가는 발광하는 보석에서 응축된 고통을 찾아내어 박물관의 조명 아래 전시하는 것이다.

피오 아바드는 박물관이 소장품을 수집하고 전시하는 방식을 비판적으로 해석한 전시 《To Those Sitting in Darkness》로 터너상 후보에 올랐다. 짙은 청록색 벽, 은은한 조도, 유리 진열장은 유물 전시의보편적 형식을 재현하지만, 그의 박물관은 유물 오브제에 얽힌 상실의 아픔을 조명하고 지워진 과거를 서술한다. 박물관의 소장품은 심미적 가치로 보는 이의 눈을 현혹하는 한편, 그 이면에는 제국주의 열강의 약탈과 문화적 우위에 대한 욕망이 자리한다. 빛나는 유물의 수집은 먼 땅 누군가의 상실이기도 한 셈이다.

오브제는 과거와 현재를 중첩시키고 시대적 서사와 개인적 서사 사이를 진동한다. 벽면에는 베닌 왕국 청동 조각상과 현대 생활용품을 묘사한 세밀화가 빼곡하다. 작가는 영국이 베닌 왕국을 침공해 문화재를 대거 약탈한 사건과 작가가 거주하는 건물이 당시 영국 왕립 군수품 창고였던 점을 연결 짓는다. 대영박물관이 소장한 정교한 베닌 조각 옆에 무력(武力 )의 공간을 메우고 있는 사물을 병치해, 제국주의의 역사를 동시대의 위치에서 소환한다.

피오 아바드 〈Ashmolean NOW : Pio Abad〉 테이트 모던 전시 전경 2024

사진 : 해나 파이, 애쉬 몰린, 옥스퍼드대학교 제공 : 작가

박물관을 뒤로하면 자슬린 커우의 사원이 등장한다. 커우는 전통, 문화, 공동체 등의 요소가 우리를 구성하는 방식을 탐구한 《Alter Altar》 전시로 터너상 후보에 올랐다. 긴 복도에 펼쳐진 붉은 카펫. 그 끄트머리 제단 위에서 목재 손이 작은 종을 간헐적으로 울린다. 벽면은 텅 비어있는 반면, 입을 다문 채 흥얼거리는 종교 음악이 은근하게 공간을 메우고 바닥에 놓인 하모늄의 묵직한 소리가 카펫에 앉으라는 듯 재촉한다. 머리 위에 각종 공산품과 오브제가 부유한다. 전단지, 목걸이, 스코틀랜드 1파운드 지폐, 차량용 방향제, 신문지 조각, 운동복, 화장지, 풍선 등 흩어져 있는 물건의 연관성을 가늠하기 어렵다. 자세히 들여다보면, 각 오브제는 작가의 삶의 조각에서 비롯된 것임을 짐작할 수 있다. 전단지는 글래스고 인도 노동자 조합 홍보물이고, 신문지 조각에는 시크교도 경찰관의 모습이 담겨있고, 화장지에는 무굴인이 칸칸이 찍혀 있다.

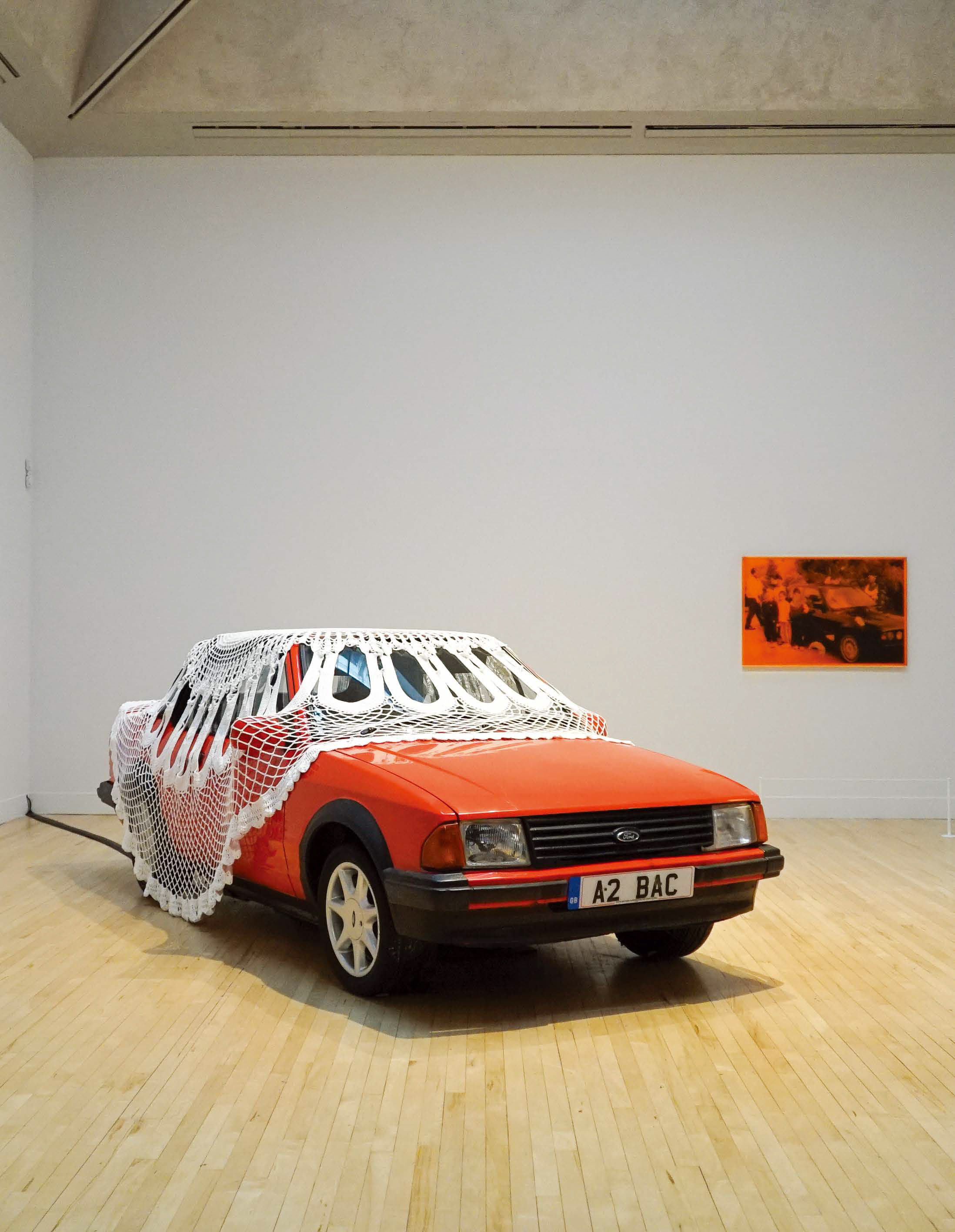

글래스고에서 인도계 이민자의 자녀로 태어나고 자란 작가는 유년 시절 목격한 이미지를 자주 차용하고 일상생활의 오브제를 활용한다. 인터뷰에서 커우는 아버지가 운영하는 철물점에서 보낸 시간이 현재의 작업 방식에 영향을 미쳤다고 말한다. 온갖 재료와 사물이 가득한 철물점은 작가에게 일종의 이미지 뱅크처럼 작동한다. 나아가 작가는 집안 곳곳을 장식하던 종교와 관련된 에페메라를 회상하며 사진, 달력, 카세트 커버 등에 인쇄된 종교적 이미지를 전시 공간에 옮겨놓는다. 작은 오브제에 이어서, 작가는 아버지의 첫 차였던 포드사의 빨간 에스코트 3세대 MK3 차량을 전시장에 배치한다. 흐트러져 있는 오브제는 개별적으로는 기성품에 불과하지만, 커우가 삶의 모티프로 이를 채택하고 열거하는 과정에서 작가 특유의 미적 실천이 된다. 바닥에 비스듬하게 놓인 사진은 2021년 글래스고에서 무슬림 축제 기간에 인도 남성들을 구금하려는 이민 단속차량을 지역 주민들이 막아선 모습을 포착한다. 이러한 이미지는 개인이 속한 느슨한 공동체적 연대의 울타리를 상기시킨다. 작가는 철저히 일인칭의 시점에서 삶을 이야기하지만, 삶의 경로를 구성하는 정치적 맥락과 사회적 환경을 동시에 다룬다. 다시 말해, 개인 삶의 자취와 인종, 지역, 종교로 확장된 집단적 경험을 직조한다.

자슬린 커우 〈Sociomobile〉빨간 포드 Mk3 에스코트 카브리올레 XR3i, 면 도일리, 사운드 시스템 2023

제공 : 작가 및 런던 홀리부시 가든

들레인 르 바 〈Incipit Vita Nova. Here Begins The New Life/A New Life Is Beginning〉

비엔나 세션 미술관 전시 전경 2023 © Iris Ranzinger

제공 : 비엔나 세션 미술관

영국계 로마족(Roma )1 작가 들레인 르 바는 섬유, 회화, 퍼포먼스, 사운드스케이프를 엮어 설치 환경을 조성한다. 전시 《Incipit Vita Nova. Here Begins The New Life/A New Life Is Beginning》으로 후보에 올랐다. 터너상 전시에서 르 바는 세 개의 포털로 이루어진 세계를 구현한다. 선형적인 서사도, 입구와 출구의 경계도 없는 이 세계는 오직 감각으로 구체화된다. 첫 포털에 발을 디디자마자 까마귀의 울음이 주의를 사로잡는다. 반투명한 오간디 천이 천장부터 바닥까지 늘어지고, 검은 붓질이 모든 면을 분주하게 스친다. 검은 동물이 생기 없이 공중에 떠 있고, 메마른 해골이 사방을 둘러싼다. 이승, 이편에서 저승, 저편으로 넘어가는 틈에서 산 것과 죽은 것이 무질서하게 혼재하는 카오스 상태다. 혹은, 세상이 창조되고 질서가 형성되기 이전의 원초적 상태일지 모른다.

죽음과 생명 사이를 넘나드는 혼돈의 세계는 거울의 동굴로 이어진다. 어둠 속에서 혼탁한 거울상이 관람자를 마주하고 발목을 덥석 붙잡는다. 적막 속에서 자신의 모습을 끊임없이 마주하게 되는 관람자는 비로소 내면을 응시한다. 카오스의 잡음이 거두어진 자리에는 성찰과 반추의 독백이 내려앉는다. 중정(中庭 ) 외곽을 순례자처럼 따라 돌면 벽에 기댄 검은 말에 닿는다. 현실의 모든 요소가 차단된 공간에 작가가 삽입한 상징물은 유랑민족의 발걸음을 상상하게 한다. 중앙에 위치한 우물은 작가의 주마등처럼 일렁인다. 풀을 어루만지는 손, 걸어가는 발, 부서지는 햇살 등 일상의 단편이 서서히 떠올랐다가 이내 사라진다.

자슬린 커우 〈Alter Altar〉 글래스고 트램웨이 전시전경 2023

사진 : 키스 헌터 제공 : 트램웨이 및 글라스고 라이프

빛을 더듬어 일렬로 행진하는 형형색색의 동물 형상을 쫓아가면, 신성한 재탄생의 신전에 도착한다. 세상을 헤매는 여행자들에게 희망의 끈이 되어주는 신화의 모티프가 가득하다. 생동하는 태양이 황금빛 광선을 내뿜고, 지혜의 스페이드 문양이 벽을 이룬다. 그러나, 온기 어린 신전의 가운데에서 메두사의 머리가 요동친다. 힘과 두려움, 저주와 억압 사이를 줄타기 하는 것이다. 신전을 나서는 관람자는 델포이 신전의 문구 “Know Thyself(너 자신을 알라 )”를 정면으로 맞닥뜨린다. 작가의 세계는 고통에 빠진 자를 마냥 구원하기보다 자기 성찰과 탐구를 다시금 촉구한다.

흑인 인물을 화폭에 담는 클로데트 존슨은 전시 《Presence》와《Drawn Out》으로 후보에 올랐다. 그는 1980년대부터 흑인 여성의 초상을 그려왔고, 최근 두 아들의 영향으로 젊은 흑인 남성 인물도 다루고 있다. 등신비보다 큰 인물들의 존재감은 고요하지만 또렷하다. 전통적으로 서양미술사에서 흑인은 배척되거나 이국적인 상징으로 대상화되었다. 작가는 배제와 소비의 시각 언어에 맞서며, 흑인 인물이 온전히 점유하는 화면을 창출한다. 그는 인물을 재현하는 데 그치지 않고, 인물이 존재할 공간을 프레임으로 확보한다. 그의 초상화는 타자를 위해 피사체를 동여매지 않는다. 피사체가 된 인물들은 춤을 추고, 프레임 밖으로 몸을 뻗고, 보는 이를 개의치 않고 응시하기도 한다. 이때 인물들은 기존의 흑인 인물 혹은 인체의 전형(典型 )을 탈피해 오롯이 자기 자신으로서 현존한다. 작가는 서양미술사에 편입된 아프리카계 예술을 인물과 직접적으로 병치하기도 한다. 《Protection》(2024 ) 우측에 베닌 왕국의 조각이 있다. 1897년 영국이 수천 점의 베닌 왕국 예술품을 약탈했고, 오늘날 대영박물관은 900여 점의 베닌 청동 조각을 소장하고 있다. 작품 속 여성은 허리에 손을 얹고 결의에 찬 눈빛으로 빼앗긴 유물 옆을 지킨다. 작가는 인물을 애정 어린 시선으로 그리면서, 동시에 인물이 자리하는 사회적, 역사적 맥락을 환기한다. 동시대의 인물과 과거의 유물을 대면시키는 방식은 탈식민주의와 공명한다. 존슨의 인물들은 불완전하고 미완성의 형태로 남아 있다. 메워지지 않은 피부와 옷의 표면은 캔버스의 까슬한 질감이 드러나는 여백을 남긴다. 이 여백을 채울 이는 과연 누구일까. 붓을 쥔 작가는 피사체를 평면에 복제하기를 유보하고, 피사체가 주체성을 실천할 수 있는 공간으로 남겨 둔다. 이는 고정된 정체성의 명제를 거부하고, 끊임없이 형성되고, 서술되고, 변화하는 유동적인 정체성을 은유한다.

클로데트 존슨 〈Drawn Out〉 뉴욕 오르투사르 프로젝트 2023 테이트 모던

전시 전경 2024 사진 : 팀 도윤

제공 : 뉴욕 오르투사르 프로젝트 및 런던

홀리부시 가든 © Claudette Johnson

래 클로데트 존슨 〈Presence〉더 코트 홀드 갤러리 전시 전경 2023

사진 : 데이비드 베버 제공 : 작가 및 런던

홀리부시 가든 © The Courtauld

지난 40년 동안 터너상은 영국 현대미술의 변화와 맥을 함께해 왔다. 특히 1990년대에는 YBA의 실험적 작업을 조명하며 현대미술에 대한 대중적 논의에 불을 지폈다. 한편, ‘영국 예술가’의 ‘영국’이라는 국가의 경계를 어떻게 정의해야 하는가 질문하기도 했다. BBC가 보도하고 마돈나가 시상하는 터너상은 미술계의 특정 종사자들만의 잔치가 아니라 모두에게 열린 토론의 장으로 자리 잡았다. 터너상은 영국 미술계에서의 현안을 짚어보고, 나아가, 오늘날 누구의 목소리가 어떤 이야기를 하고 있는지 귀 기울이게 한다. 올해의 네 후보는 문화적 배경, 다양한 삶의 경험을 바탕으로, 소수자의 정체성을 기꺼이 아우르며 영국 현대미술계의 동력을 시사한다.

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지