CRITIC 허윤희 새의 말을 듣다

LIG 아트스페이스 한남 스튜디오 엘 5.12~6.9

김최은영 미학

간단하지 않았다. 목탄, 발, 나무, 별, 물. 낱개로 보면 쉽게 이해할 수 있는 대상들이다. 이들은 허윤희의 움직임을 거치면서 더 이상 간단하지도 분명하지도 않게 된다.

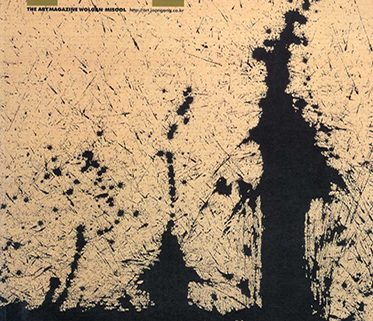

현대 시각예술 작품을 마주할 때 파악되는 지점은 대부분 작가의 개념 즉 머릿속이다. 그런데 이번 전시에선 작가의 몸이 보였다. 거친 목탄을 휘두르고, 지우고, 다시 채워 넣고, 힘을 주고, 멈췄다가 휘몰아치는 행위 말이다. 여기서 작가의 손이라고 표현하지 않은 이유는 축적된 선과 지워진 흔적들이 손을 넘어 팔, 그리고 어깨와 허리 즉 몸을 사용해야 나올 수 있는 범위이기 때문이다. 몸은 예술에 있어서 중요한 요소다. 그것은 대상으로서의 중요성뿐 아니라 체득(體得)이란 단어처럼 덕(德=得)을 깨닫는 것은 머리가 아닌 몸(體)으로 조어(造語)된 것에서 그 연유를 유추할 수 있다. 몸으로 얻은 진리는 머리로 학습한 지식과는 분명 다르다. 허윤희 그림과 그림을 그리는 행위는 이러한 풀이를 충분히 가능케 한다. 발이 나무가 되고, 혈관처럼 보이는 선이 나무의 결이 되는 모습은 기괴하지 않고 원래 그러한 것이 있는 양 자연스럽다. 게다가 작가의 행위가 중요한 흔적으로 화면에 남았다. 선은 흐르고 있다. 정지된 채 죽어버린 풍경이 아닌 움직이는, 살아있는 선이다. 그래서 <발-춤>은 또렷하게 발-춤으로 보인다. 낱개의 발과 춤처럼 간단하진 않고, 분명하게 ‘무엇’이라고 명명할 수 없지만 동감할 수 있는 시각언어다.

마르고, 울창하지 않고, 쓸모없어 보이는 산길에서 스쳤을 나뭇잎, 풀꽃, 이름 모르는 새는 목탄만이 가지고 있는 미묘한 색감과 거친 질감, 지웠을 때 뿌옇게 드러나는 효과를 통해 탁월한 감정을 부여받는다. 허망하고 애잔하다. 경쾌하진 않지만 절대 비극은 아니다. 존재했던 모든 것은 목탄처럼 지워질 것이다. 그러나 지워도 완벽하게 사라지지 않는 목탄의 흔적처럼 실존이다.

사라질 생명성에 대한 <헌화>와 아련한 기억 어디쯤에 있던 <새>는 아름답게 다듬어지고 정형화된 비례를 갖추고 있지 않다. 그러나 마음을 움직인다. 보는 이의 생각을 흔드는 일. 감정이 움직이는 일. 예술의 역할이다. 허윤희는 비미(非美)적인 것에서 아름다움을, 터무니없는 조합에서 평범한 이치를, 마르고 썩은 것에서 생명의 의의를 추구하려 했다. 겉은 말랐지만 내용은 풍만하고, 옅어 보이지만 실제로는 짙으며(外枯而中膏, 似淡而實濃), 현란함이 극에 도달하면 평담함으로 돌아간다(絢爛之極, 歸于平淡)는 소식(蘇軾, 소동파)의 이야기와 너무도 닮아 있다. 수많은 선이 중첩되고, 삭제됨을 반복하며 작가는 화면을 닦듯 마음을 닦았을 것이다. 그렇게 고스란히 담겨진 이야기는 울림이 된다. 사라질 숙명을 알면서 진행한 벽화작업과 명성이나 환금과는 거리가 먼 목탄회화는 얼마나 그 속성이 닮아있는지. 감탄과 감동을 강요받는 요즘의 시각예술 작품 속에서 간단하고 단순한 도구인 목탄을 쉽게 버리지 않은 작가의 공력은 이제 공감으로 되돌려 받아야 한다.

위 허윤희 <도시>(왼족) 종이에 목탄 2016