[WORLD REPORT] WIEN 브루노 지론콜리

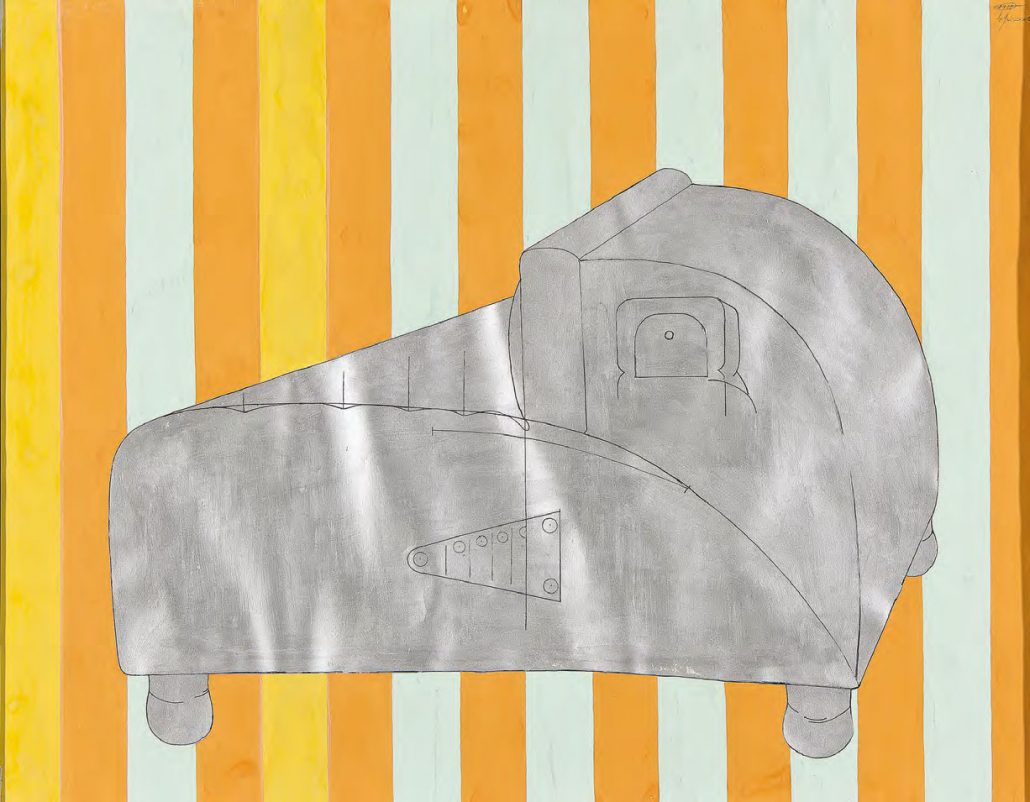

〈Ohne Titel(Untitled)〉1975–1976, Sammlung Sigmund, Niederösterreich © mumok, Photo: Stephan Wyckoff Bruno Gironcoli. In der Arbeit schüchtern bleiben (Shy at Work), mumok, 3. Februar – 27. Mai 2018 / February 3 to May 27, 2018

Bruno Gironcoli

시간이 흘러가면서 많은 작가가 세상을 등진다. 2010년 74세로 타계한 원로 조각가 고(故) 브루노 지론콜리 (Bruno Gironcoli, 1936~2010)도 그랬다. 20세기 오스트리아의 조각을 대표하는 작가이지만 그의 이름은 세계 미술계에서 낯설기만 하다. 그래서 그의 회고전(2.3~5.27, Wein MUMOK 루드비히 근현대미술관) 부제가 ‘쑥스러운 조각가’였던가! 이번 전시에서는 조각가이면서도 드로잉을 독립된 작업으로 병행한 그의 유작이 소개됐다. ‘은둔형 작가’였던 그는 세상에 없어도 그의 사색의 흔적은 이렇게 남았다.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

머피는 조형한다

박진아 | 미술사

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2003년 조각가 브루노 지론콜리는 제50회 베니스비엔날레 오스트리아 대표 작가로 선정되어 오스트리아 미술계 인사들을 깜짝 놀라게 했다. 국제미술계의 스포트라이트를 앙망하며 베니스비엔날레 대표작가 선정이라는 영광을 애타게 기대하던 당시 유망 신세대 작가들은 실망했다. 발칙・도발적인 콘셉트와 충격적인 비주얼의 설치작업과 퍼포먼스 작업에 경도된 젊은 콘셉추얼 작가들에게 주목하던 당시의 미술계와 언론도 의외라고 평했다. 그해 나는 영국의 한 미술 잡지에 기고할 기사를 쓰기 위하여 브론콜리의 작업실에서 작가를 인터뷰했다. 베니스비엔날레 오스트리아관 대표 작가 선정을 축하한다는 인사를 건네자 아프리카 원시조각과 가면 컬렉션으로 빼곡한 아틀리에서 앉아있던 그는 “나의 자르디니 전시는 우연(Zufall)일 뿐”이라고만 대답했다.

2010년 74세로 타계한 원로 조각가 고(故) 브루노 지론콜리(Bruno Gironcoli, 1936~2010)는 20세기 오스트리아의 대표 조각가 중 한 사람이지만 국제 미술계에는 거의 알려져 있지 않다. 프리츠 보트루바(Fritz Wotruba, 1907~1975) 교수의 뒤를 이어 1977년부터 30년 넘게 빈 미술아카데미(Akademie der bildenden Künste Wien)의 조각학과를 이끌었지만, 그는 빈 프라터 공원 뒤 뵈클린슈트라세에 자리한 커다란 아틀리에에서 두문불출 작업에만 몰두한 은둔의 예술가였다. 실제로 1980년대부터 발표하기 시작하여 오스트리아 미술계의 주목을 받은 그 특유의 육중한 대형 금은도금 조각은 때론 폭과 높이가 7-8m에 달할 정도로 초대형이어서 운반이 어렵기로 악명 높았는데, 그 점 또한 여간해서 오스트리아를 벗어나 해외 미술계에 제대로 알려지지 못 한 한 이유였다.

〈Ohne Titel(Untitled)〉 1997, Bruno Gironcoli Werk Verwaltung, Wien © mumok, Photo: Stephan Wyckoff Bruno Gironcoli. In der Arbeit schüchtern bleiben (Shy at Work), mumok, 3. Februar – 27. Mai 2018 / February 3 to May 27, 2018

지론콜리는 양차 대전 사이 격동의 시기인 1936년에 오스트리아 남부 소도시 빌라흐(Villach)에서 태어나 어려서부터 금속 공방에서 금은세공을 배웠다. 청년 금속세공 장인 지론콜리는 1957년 빈 응용미술대학(Universität für angewandte Kunst Wien) 회화과에 진학하며 순수미술가의 길을 걷기 시작했다. 당시 미술가 지망생들이 그러했듯 장래 화가가 될 꿈을 지니고 있던 젊은 지론콜리는 미친 듯이 스케치와 그림 그리기에 몰두하던 중 문득 깨달았다고 한다. 캔버스 스트레칭, 틀 짜기, 프라이머 밑칠 작업을 거듭하는 과정에서 자신은 회화를 위해 실은 조각작업을 하고 있었음을 말이다.

그는 잠시 회화과 수업을 멈추고 파리로 건너가 1년 동안 당시 프랑스 예술계와 지식인 사회를 뒤흔들어놓은 실존주의 철학과 문학에 접했다. 특히 이 파리 체류기는 자코메티의 조각작품을 직접 보고 앞으로 자신이 해야 할 분야가 조각임을 깨닫게 해준 분수령적인 순간이었다. 그는 인체 조각의 부피를 2차원에 가까울 정도로 납작하고 가늘게 깎고 제거했다가 다시 부피를 가하여 조형하는 자코메티(Alberto Giacometti)의 3차원 조각의 ‘변신(transformation)’ 콘셉트에 깊이 감명받았다고 한다. 이를 계기로 지론콜리는 1960년대 이후부터 1990년대까지 30년 동안 철사와 폴리에스터를 주재료로 삼아 조각과 설치물을 꾸준히 제작하면서 그가 말한 이른바 ‘소외된 인생 속의 파편들을 공간 속에 펼치고 배열한, 세심히 고려된 표면들 (surfaces of considerations)’을 추구했다.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

테크놀로지와 인간의 관계

〈Entwurf zur Veränderung von Säule mit Totenkopf(해골로 기둥을 바꾸기 위한 디자인)〉 철분 페인트, 종이에 잉크와 과슈 61.8×89cm 1971 Courtesy Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München © BRUNO GIRONCOLI WERK VERWALTUNG GMBH / ESTATE BRUNO GIRONCOLI / GESCHÄFTSFÜHRERIN CHRISTINE GIRONCOLI

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

제2차 세계대전 종전 후 1960~70년대 빈에서는 아르눌프 라이너와 귄터 브루스가 거리와 공공 장소에서 스스로의 몸을 자해하는 극도로 격렬한 퍼포먼스를 벌이며 아방가르드 미술을 주도하는 사이, 전설적인 갤러리 네히크스트 상크트 슈테판(Galerie nächst St. Stephan)을 주축으로 한 빈 제1구역 화랑가에서는 조각가 발터 피힐러와 건축가 한스 홀라인이 반(反)미학주의 팝 댄디파를 이끌며 포스트모더니즘의 씨앗을 싹틔우고 있었다. 지론콜리는 빈 악쇼니스무스(Wiener Aktionismus) 정신으로부터 영향은 받았지만 적극적으로 가담하지 않았고 1960~1970년대 미국에서 유입된 개념주의 국제 사조에도 동참하지 않았다.

제2차 세계대전 종전 후 20세기 후반기, 과거에 대한 향수가 채 가시지 않은 오스트리아에서도 나치정권의 잔재와 가톨릭 문화를 뒤로한 채 경제

재건을 위한 미국식 자본주의 시장경쟁 원리, 대량생산과 대량소비형 경제, 대중적 팝 문화가 일상을 적셔들어 갔다. 지론콜리는 가볍고 경쾌하지만 깊이 없는 대중소비재와 플라스틱 신소재에 담긴 팝 미학에 매료됐고, 그래서 조각의 형태를 잡는 주소재로써 폴리에스터를 주저없이 포용했다. 폴리에스터 합성 폴리머나 유리섬유로 조각의 기초 골조와 모델을 만드는 작업은 본래 20세기 산업디자이너들이 모크업(mock up)이나 제품 프로토타입(prototype)을 제작할 때 쓰던 기법이다. 이렇게 폴리에스터와 금속광택제를 다룬 것이 원인이 되어 세상을 뜨기 전까지 지병으로 오래 고생했음에도 그는 이 20세기 기적과 편의의 신소재를 손에서 놓지 않았다.

〈Entwurf zu Polyesterfigur(폴리에스터 형상을 위한 디자인)〉 철분 페인트, 종이에 잉크와 과슈 87×110cm 1965 개인소장 Photo: © Galerie Elisabeth & Klaus Thoman/Jorit Aust © BRUNO GIRONCOLI WERK VERWALTUNG GMBH / ESTATE BRUNO GIRONCOLI / GESCHÄFTSFÜHRERIN CHRISTINE GIRONCOL

지론콜리가 본래 금은세공 장인 훈련을 받은 사람이었던 만큼 그의 조각 양식은 지극히 디자인적이다. 오스트리아 출신의 디자이너 겸 디자인 이론가인 마리오 갈리아르디(Mario Gagliardi)는 디자인적 요소가 짙은 그의 작품을 3차원으로 펼쳐 놓은 미래주의 인터랙티브 스토리텔링(interactive storytelling) 조각화라고 해석한다. 관객의 시야와 바라보는 각도에 따라서 미래 비전 내러티브가 달리 전개되며 마치 조각으로 된 공상과학영화를 보는 감흥을 자아낸다. 공상과학 영화나 악몽에 나올 법한 미래 디스토피아 속 괴물 기계에 에델바이스 꽃, 포크와 숟가락, 옥수수, 갓난아기, 개, 원숭이 형상 같은 지극히 진부한 이미지들을 정교하게 배열해 놓았다. 인간보다 훨씬 앞선 기술력을 가진 외계인이 만든 듯 금은으로 말끔히 마감된 폴리에스터 조각 몸체는 어쩌면 고급스러워 보이는 금은의 케이스 속에 플라스틱 부속과 금속 회로를 채워넣은 ‘겉 다르고 속 다른’ 각종 21세기 모바일 스마트 디바이스에 대한 은유는 아닐까.

처음부터 지론콜리의 드로잉은 조각을 위한 준비 과정이 아니었다. 흔히 조각가에게 스케치와 드로잉은 최종 조각작품이 탄생하기까지의 착상 또는 창작 프로세스를 위한 준비 과정이지만, 그는 조각과 드로잉을 각기 독립된 창조적 결과물로 보고 평행으로 작업했다. 조각과 대조적으로 드로잉의 장점은 비현실적이고 때론 초현실적인 그의 상상력과 착상을 종이 위에서 맘껏 발휘할 수 있게 해줬다는 것이다. 조각은 동역학, 정역학, 중력, 균형 등 온갖 물리적 조건을 절충해야만 물리적으로 존재할 수 있다. 하지만 종이 위 드로잉의 세계란 실현 불가능한 물리적 세계를 뛰어넘을 수 있는 자유롭고 제약 없는 ‘사색의 장소(areas of reflection)’였던 것이다.

전시전경 In der Arbeit schüchtern bleiben (Shy at Work), mumok, 3. Februar – 27. Mai 2018 / February 3 to May 27, 2018 © mumok, Photo: Stephan Wyckoff

지론콜리가 새뮤얼 베케트(Samuel Beckett)의 문학에서 깊이 영향 받았음은 잘 알려져 있다. 그는 조각 <유리관 속의 모형(Modell in Vitrine)>에

‘머피(Murphy)’라는 별명을 붙였는데 이는 동명의 새뮤얼 베케트 소설에서 인용한 것이다. 나체로 흔들의자에 앉아 무사안일하게 시간을 보내며 은둔하는 소설 속 반(反)영웅 머피는 어찌 보면 예술이라는 보호장치 덕분에 바깥 현실과 거리를 둔 채 예술에 몰입할 수 있었던, 민감하고 섬세했던 조각가 자신의 분신인지도 모른다. 이렇게 지론콜리는 소설 속 주인공 ‘머피(Murphy)’로 화하여 조각을 ‘조형(morph)’하고 정해진 형상과 심볼 언어를 반복해 사용하여 조각에 등장시킨다.

고통이라는 ‘인간적 조건(human condition)’에 대한 그의 사색은 과슈 드로잉 작품 <체육 시간(Turnstunde)>(1970)에서 체육 교사의 구령에 따라 몸을 움직이는 학생들의 모습으로 표현되었다 그런가 하면 <푸른색의 개 디자인(Entwurf, blauer Fluschi)>처럼 인간에게 시달리거나 유린당하는 동물이나 고문당하는 인간이 폭력적 이미지로 표현되기도 한다. 그가 매 조각작품에 반복해 사용한 이른바 ‘백설공주 모티프’ – 에델바이스 꽃, 개, 옥수수, 웅크린 아기, 전구, 하트, 스와스티카, 마돈나 등등 – 는 죽은 듯 얼어붙어 보이지만 공상과학 연재 드라마에 고정 배우들이 재출연하듯 죽었다 되살아오는 망령들이다. 독이 든 사과를 먹고 죽음과 다름없는 깊은 잠에 빠졌다가 깨어나는 백설공주(Snow White)란 ‘저승에서 돌아온 자(revenant)’, 눈만 감으면 보이는 악몽에 대한 은유다.

〈Figur mit ovalförmigen Hängeteilen(정지된 타원형의 조각 형상)〉(사진 가운데), 1984–1990, Bruno Gironcoli Werk Verwaltung, Wien © mumok, Photo: Stephan WyckoffBruno Gironcoli. In der Arbeit schüchtern bleiben (Shy at Work), mumok, 3. Februar – 27. Mai 2018 / February 3 to May 27, 2018

지론콜리는 자신의 작품 속에 담긴 상징이나 의미를 일일이 설명하지 않았다. 하지만 훌륭한 미술작품은 시대와 장소를 불문하고 관객의 심기를 건드리며 상상력을 자극한다. 그의 <전자세계(Elektronische Welt)>(제작년도 미상)는 개인 모바일 기기의 보편화와 네트워크 사회, 4차 산업혁명, 사물인터넷, 인공지능, 가상현실 같은 신유행어가 만연하는 21세기 현대인에게 테크놀로지와 인간의 관계에 대해 숙고해 보라고 재촉하는 것은 아닐까? 기이하고 압도적인 조각작업 만큼이나 방대하고 아리송한 브루노 지론콜리를 드로잉 도제사로서 재점검하는 전시 <브루노 지론콜리-쑥스러운 조각가(Bruno Gironcoli, Shy at Work)>는 빈 루드비히 근현대미술관(MUMOK – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)에서 2월 3일부터 5월 27일까지 진행된다. ●

브루노 지론콜리는 1936년 오스트리아 남부 빌라흐(Villach)에서 태어났다. 인스부르크에서 금세공을 배웠으며 Universität für angewandte Künste Wien(빈 응용미술대학)을 졸업한 후 빈 미술아카데미 조각과의 수장이 됐다. 2003년 베니스비엔날레 오스트리아관 출품작가로 선정되었다. Grand Austrian State Prize(1993), Austrian Decoration for Science and Art(1997), Prize of the city of Vienna for Visual Arts(1976) 등을 수상했다. 2010년 지병으로 사망했으며 Wiener Zentralfriedhof(빈 중앙묘역)에 안장됐다.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지