장성순 1주기 추모전 : 추상, 무한의 자유

exhibition focus

〈추상, 무한의 자유〉 전시 전경. 사진 왼쪽 부터 〈추상 070(작품 90-10-20)〉 캔버스에 유채 130×96cm 1991 김홍도미술관 소장, 〈92 IAA 서울 기념전〉 출품작,

〈추상041〉 캔버스에 유채 91×116cm 1991, 〈추상 286(추상 37-96)〉 캔버스에 유채 162×130m 1996 김홍도미술관 소장, 7회 개인전 출품작

故 장성순(1927~2021)은 과감하고 거칠지만 때로는 절제되고 섬세한 추상화를 추구했다. 그는 캔버스 위에 마대, 박스, 화선지 등 다양한 재료를 덧대고 수십 번의 붓칠로 물성과 형태를 고민하고 날카로운 도구로 ‘긋는’ 행위를 시도했다. 더불어 여러 색감을 실험하며 자신만의 색조로 한국적 추상미술을 연구해왔다. 김홍도미술관에서 6월 30일부터 8월 7일까지 열리는 장성순 1주기 추모전은 1960~70년대 여러 재료의 질감과 형태 변화에 초점을 둔 작품부터 2000년대 분할된 화면과 단색조의 작품까지 각 시기를 대표하는 작품 70여 점을 선보인다.

0의 지대를 넘어서

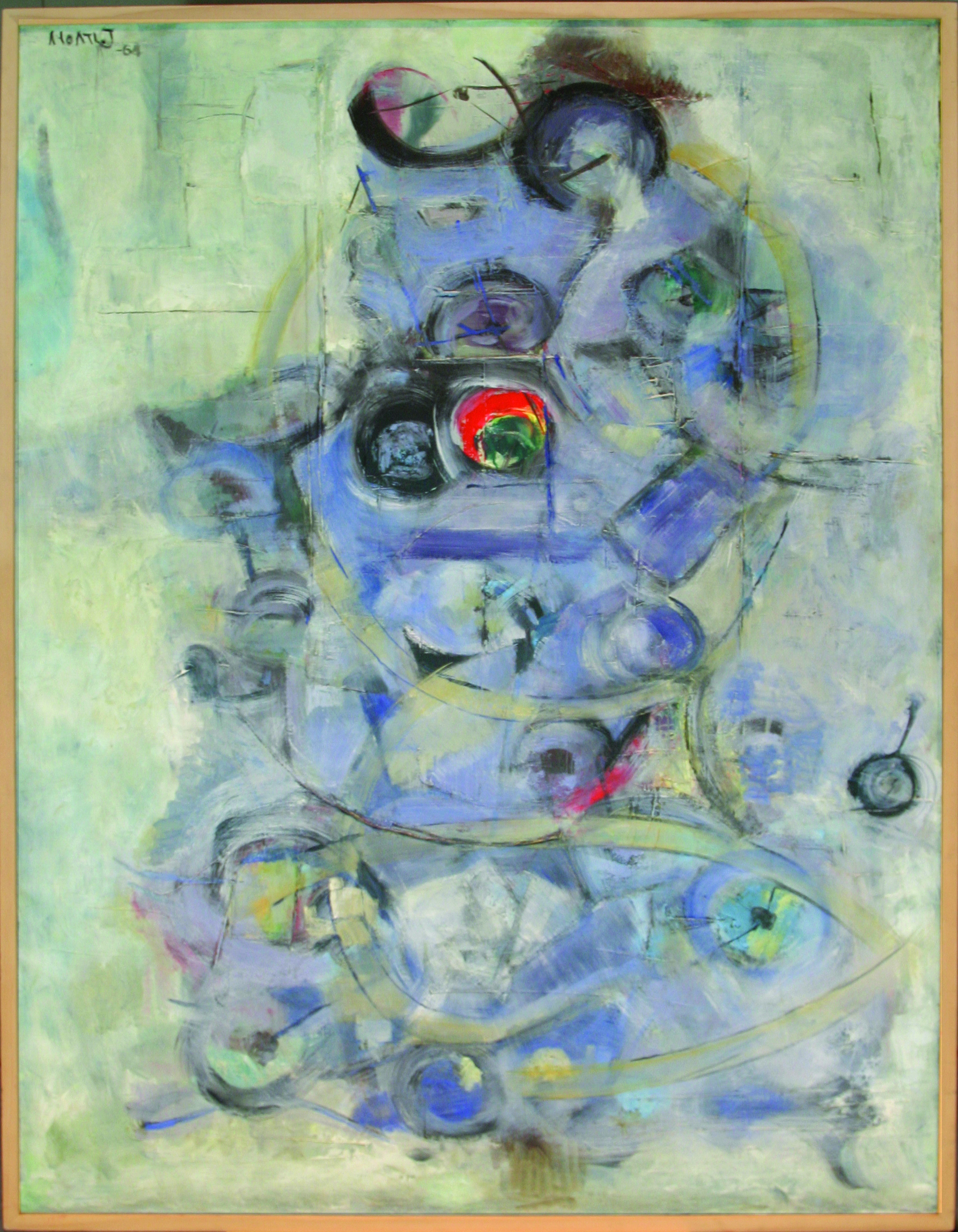

〈0의 지대〉 캔버스에 유채 144×111cm 1964 개인소장

〈추상 344(추상 A16)〉 캔버스에 유채 162×130cm 2006 김홍도미술관 소장

그동안 한국 현대미술사에서 인산(仁山) 장성순(張成筍, 1927~2021)은 1950~60년대 화단을 강타한 추상 미술사조 앵포르멜의 확산에 앞장선 작가의 일원으로 다루어졌다. 이러한 평가는 그가 앵포르멜의 유행에 실질적인 도화선 역할을 했다고 평가받는 현대미술가협회의 창립 회원이었고, 국가 주도의 관전(官展)인 대한민국미술전람회(약칭 국전)를 멀리했으며,1 조선일보 주최 현대작가초대미술전(1957~1969)과 파리비엔날레(1961) 등 대규모 단체전에서도 앵포르멜 회화를 선보이는 등 청년 시절의 행적과 긴밀하게 연관되어 있다. 그래서 장성순의 초기 작품들은 한국 현대미술을 주제로 한 기획전에서 전쟁 직후 앵포르멜의 유행을 대표하는 사례로 빈번히 다뤄졌으나,2 아이러니하게도 장성순의 전체적인 작품세계는 한동안 베일에 가려져 있었다. 어쩌면 1965년 미술연구소를 설립하고 학생들을 지도할 즈음부터 미술운동 형식의 단체전보다는 개인전을 중심으로 활동 영역을 바꾸었으며, 미술연구소를 그만둔 이후인 1990년부터는 서울을 떠나 안산에서 활동했으므로 중앙 화단의 시야에서 멀어진 게 그 원인일지도 모른다. 그렇기에 안산의 김홍도미술관(舊 단원미술관)3이 최근 마련한 〈장성순 1주기 추모전: 추상, 무한의 자유〉는 여러모로 의미 있는 시도다. 이번 전시는 장성순의 1950년대부터 2010년대까지 전 생애에 걸친 작품 80여 점을 시기별로 고르게 망라한 회고전으로 꾸려진 만큼, 그동안 앵포르멜 운동의 선구자로만 인식된 장성순의 삶과 예술을 기존보다 폭넓은 시야에서 재발견할 기회라고 할 수 있어서다.

우선 전시 도입부에서 눈에 띄는 작품은 〈추상-415〉(1957)이다. 현대미술가협회 창립에 참여할 즈음에 제작한 이 작품은 화면 좌측에 어렴풋이 인체의 형상이 드러나지만, 여기서 작가는 섬세한 묘사가 아닌 과격한 변형에 집중했다. 그래서 이 작품은 장성순이 추상을 어떠한 조형언어로 받아들였는지 짐작할 수 있게 한다. 역동적인 붓질로 인체를 해체하려는 의지는 곧 자유에 대한 갈망으로 연결되기 때문이다. 비록 이번 전시에 출품되지는 않았으나 국립현대미술관의 소장품으로 여러 차례 소개된 〈작품 59-B〉(1959) 등 앵포르멜 계열의 초기작에서 강조된 격렬한 붓질과 뿌리기, 흘리기의 흔적 등은 이와 같은 의지의 연장선에 놓여 있다고 하겠다.

그리고 장성순은 1960년대에 앵포르멜 회화운동에 동참하면서 상반된 요소를 같은 제목의 작품으로 연달아 표현했는데, 이번 전시에 출품된 〈0의 지대〉 2점이 이에 해당한다. 먼저 〈제1회 악뛰엘전〉에 출품된 〈0의 지대〉(1961)는 캔버스에 나이프로 물감을 두껍게 바르고, 테레핀을 뿌린 뒤 그 위에 불을 붙여 그을음을 만드는 방식으로 제작되었다. 작가는 이러한 작업 과정에 대해 “캔버스가 불에 태운다고 재가 돼서 없어지는 것이 아니라 새로운 형태의 세계를 만드는 과정에 전율을 느꼈고, 새로운 미적 세계를 창조하고 싶었다”라고 술회했다.4 그러므로 이 작품에서 불로 태우는 과정은 단순히 파괴적인 행위로 그치는 것이 아니라 새로운 시작으로 이어짐을 암시한다. 그렇기에 워커힐 호텔의 벽화로 제작된 〈0의 지대〉(1964)는 그 뒷이야기라고 해석할 수 있다. 캔버스를 불태우는 기법을 사용하는 대신 회색 바탕 위에 유려한 필치로 푸른색과 보라색 등을 엷게 칠한 이 작품은 3년 전의 작품과 비교하면 활기찬 분위기를 보여주며, 모든 것이 파괴된 비극적인 상황 이후에 재구성될 새로운 질서를 암시하는 듯하다. 즉,〈0의 지대〉를 작업하며 장성순은 파괴와 창조, 보다 넓혀서 말하자면 네거티브(Negative)와 포지티브(Positive)에 해당하는 상반된 표현을 발견한 것이다.

흥미로운 점은 1970년대와 1980년대의 작품들을 비교해 보았을 때 전자는 네거티브에 해당하는 요소가, 1980년대의 작품들은 포지티브에 해당하는 요소가 강조된다는 점이다. 우선 제2회 개인전에 선보인 〈추상 361〉(1976)이나 〈추상 357〉(1976) 등은 〈0의 지대〉처럼 천을 부분적으로 불태운 뒤 물감으로 색을 입혀 캔버스 위에 붙이는 콜라주 기법을 사용했는데, 여기서 불태운 부분은 캔버스 바탕의 하얀 공백으로 남아 웅대한 규모와는 정반대로 공허한 분위기가 감돌고 있다. 그리고 1978년 제3회 개인전에 선보인 〈추상 409〉(1978), 〈추상 416〉(1978) 등은 발표 당시엔 〈인체~78〉이라는 제목의 연작이었으며, “비인간화된 인체5”를 주제로 했다는 작가의 발언처럼 백색 바탕 위에 기호처럼 단순화된 인체의 실루엣을 목탄으로 희미하게 그려 넣어 인간적인 면모가 점차 소멸하는 현대사회를 은유했다. 그래서 1970년대의 작품들은 대체로 염세적인 시선이 느껴지나, 1980년대에 들어서는 이러한 시선에서 탈피하려는 의지가 드러난다. 예를 들어 제3회 중앙미술대전에 출품한 〈추상 289〉(1980)는 물감을 칠한 캔버스 위에 금박을 붙인 뒤 부분적으로 뜯어내는 데콜라주 기법을 사용해 금박이 칠해진 표면과 뜯어진 표면의 대비가 이루어내는 리드미컬한 율동감을 표현했고, 〈87현대미술초대전〉에 출품한 〈추상 294〉(1987)는 붉은색 바탕 위에 검은색을 칠하고 이를 끝이 날카로운 도구로 세심하게 긁어내는 기법을 통해 활기를 더했다. 이후 1990년대에 들어서는 제7회 개인전에 출품한 〈추상 286〉(1996), 〈추상 297〉(1996) 등의 대작을 통해 유려한 붓질과 농담의 변화를 강조하여 분위기 면에서 한결 가볍고 자유로워진 양상을 보여주어 포지티브적인 요소가 더욱 두드러진다. 그래서 전술한 네거티브적 요소는 거의 자취를 감춘 것처럼 보이나, 2000년대에 들어서는 네거티브와 포지티브적 요소, 즉 상반된 요소의 공존을 추구하여 사실상 종합적인 단계에 접어든다. 〈추상 313〉(2003), 〈추상 333〉(2006), 〈추상 344〉(2006), 〈추상 397〉(2011) 등은 원숙기에 접어든 장성순의 추상 표현을 잘 보여주는 작품들이다.

그렇지만 이 시기의 작품들에서 드러나는 네거티브적인 요소는 1970년대에 주조를 이루었던 염세적인 시선과는 다르다. 보다 구체적으로 설명하면, 말년의 작품에서 드러나는 네거티브적인 요소와 포지티브적인 요소는 상호관계를 이루는 상반된 표현 요소이다. 일례로 〈추상 397〉을 보자. 이 작품에서 우선 눈에 띄는 요소는 앞서 언급한 포지티브적인 요소에 해당하는 자유로운 붓질과 유려한 농담의 표현이다. 구체적인 사물을 표현한 것은 아니지만, 물감을 흠뻑 적신 붓으로 화면을 자유롭게 누비듯 선을 그어나간 필치는 하얀 바탕과 대비를 이루며 자유로운 행위의 쾌감을 한껏 드러낸다. 반면 그 주위를 둘러싸고 있는 청람색 테두리는 마치 그림을 둘러싼 액자처럼 질서정연한 인상을 주는 만큼 화면 중앙의 붓 자국들과는 상반된 관계에 놓여 있으므로 네거티브적인 요소가 되지만, 그렇다고 해서 화면 전체가 불협화음을 이루는 것은 아니다. 왜냐하면, 작가가 안쪽 화면과 바깥쪽 화면을 이어주는 요소로 무수히 많은 문자와 기호를 화면 전체에 적어두었고, 이들이 상반된 요소를 하나의 조형으로 결합하고 있어서다. 이처럼 장성순은 말년에 접어들며 네거티브와 포지티브라는 요소를 정형(定形)과 부정형(不定形), 질서와 자유 등 상반된 개념으로 해석하고, 이 둘을 공존하게끔 연결하는 요소로서 문자와 기호를 활용했다. 그렇지만 억지로 이 문자와 기호들을 해석할 필요는 없을 것이다. 이 문자와 기호들은 특별한 무언가를 숨기고 있지 않다. 오히려 이들은 작가 자신이 표현하려는 자유에 대한 의지를 암시하는 요소라고 생각된다. 특정한 의미에 구속받지 않고 화면 상하좌우를 누비며 빼곡히 적힌 문자와 기호들은 작가의 무의식중에서 발현된 내면의 독백과도 같다. 이는 곧 추상으로 무한한 자유를 열망한 작가의 의지를 보여주며, 더 나아가면 이것이 이번 전시의 핵심적인 주제로 귀결된다고 보아도 무방할 것이다.

글: 안태연

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지