임노식: PEBBLE SKIPPING 물수제비

2020. 2. 18 – 3. 14

아트 스페이스 보안2

임노식, < Branch630 >, oil on sewed canvas, 270x510cm, 2019.

이미지를 대상으로 작업하는 작가에게 무엇인가를 ‘눈에 담다’라는 표현은 일반적인 관용어를 넘어서기 마련이다. 이미지를 눈에 담고, 그것을 기억하고, 다시 자신의 매체로 옮기는 일련의 흐름은 하나의 작품이 구현되기 전에 작가들에게 낯선 과정이 아닐 것이다. 여기에서 회화의 근원이 누군가 눈에 담은 것을 화폭에 옮기면서 시작되었다는 사실을 복기해본다. 그리고 그 화폭에는 단지 실재의 흔적만 남았다는 것까지도.

임노식 작가는 자신의 외부에 있는 풍경을 관찰하고 작업실로 이동하여 캔버스로 옮기는 과정을 반복한다. 하지만 여기서 작가가 풍경을 관찰하는 것은 ‘관찰’이라는 단어가 무색할 정도로 대상을 상정하는 watch-ing의 모습이기보다는 어떠한 의도를 배제한 채 보는 see-ing에 가깝다. 이 진행상황에서 작가는 은연중에 자신의 눈에 담긴 이미지를 발견하는데, 이는 일상의 시공간이 중첩되면서 느닷없이 팝업처럼 인식된 것들이다. 이미지는 외부에서 떠내어져서 캔버스의 직조로 이동한다. 손으로 모래를 들어 올릴 때 떨어지는 모래를 잡을 수 없는 것처럼 이 메커니즘에서는 어쩔 수 없이 유실되는 것이 생기게 된다. 흘러내리는 모래를 기억하는 것은 손가락 사이사이에 새겨진 감각의 잔존뿐이다. 어렴풋하게 새겨진 감각에서 시작되어 그런 것일까. 파편으로 떨어진 이미지는 작가의 머릿속에서 작게 시작되지만 결국 커지는 흔적을 남긴다. 그렇다면 캔버스에 남겨진 이미지가 떠내어진 것인지 혹은 유실된 것인지에 대한 하나의 질문을 남기면서, 여기서 하나의 조약돌이 물속에 빠지면서 수면에 생기는 동심원의 모습을 떠올려본다.

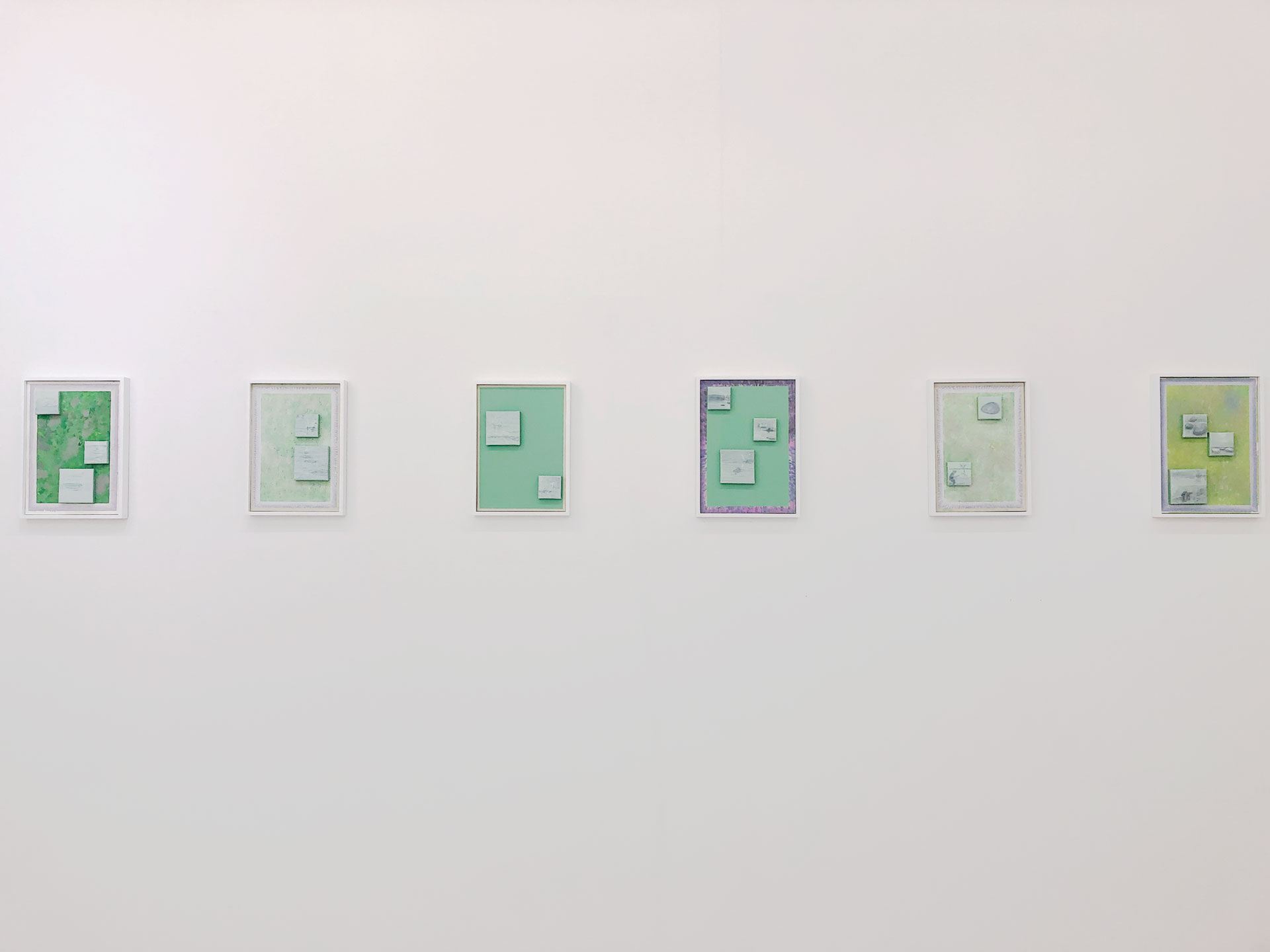

< PEBBLE SKIPPING 물수제비 > 전시 설치 전경, 2020.

Pebble Skipping으로 번역되는 물수제비는 납작한 조약돌을 수면 위로 던지면서 조약돌이 얼마나 많이 수면 위를 튀기는지 보는 것이다. 그리고 일반적으로 ‘얼마나 많이’는 조약돌의 이동을 직접적으로 보기보다는 그것이 남기는 동심원 모양의 물결 수를 보고 확인된다. 포물선의 궤적을 그리면서 튀어 오르는 조약돌은 가라앉기 전까지 물결을 만들어내는 동시에, ‘물수제비를 뜬다’라는 표현처럼 물 표면에 작게 파인 홈을 만들어낸다. 말하자면 이 작게 파인 홈이 물결의 시작이 되는 것이다. 그가 이번 전시에서 보여주는 작품들 역시 풍경-작업실-전시장의 궤적으로 이동했던 이미지들이 남긴 흔적이다. 마치 물수제비에서 하나의 동심원이 다른 동심원과 만나 또 다른 물결로 섞이듯이 그것들은 서로 뒤섞인다. 캔버스의 흰색에서 물감의 채색과 바니쉬까지 색채들이 얇게 켜켜이 쌓이고 겹쳐지면서, 뒤섞인 이 흔적은 그의 회화가 쉽사리 미끄러지지 않도록 마찰을 일으킨다. 임노식 작가는 풍경-작업실-전시장이라는 세 공간의 흐름이 어떻게 캔버스에 담기는지에 이어 이것이 어떻게 전시장에서 보여질 수 있는지 주목한다. 회화 프레임의 사각형을 유지하되 그는 이 사각형이 어떻게 전시공간과 마주하는지, 아니 정확하게 말하면 전시장 내에서 회화 자체가 공간이 될 수 있는지까지 고민을 던진다. 이 답에서 그의 회화는 호를 그리거나 혹은 벽과 기둥과 같은 형태로 존립하게 된다. 여기에서 일반적으로 화이트 큐브의 공간으로 간주되었던 창문과 천장의 보, 그리고 전시장 입구도 하나의 프레임으로 작동하게 된다.

< PEBBLE SKIPPING 물수제비 > 전시 설치 전경, 2020.

회화가 “보는 것에 그치는 것이 아니라 우리가 생각한 것으로 나아갈 수 있음을, 풍경이 곧 누군가의 삶이자 한 자아의 내면과 외면을 총체적으로 재현할 수 있다”는 작가노트의 구절은 이 프레임들을 하나의 궤적으로 만든다. 그렇다면 캔버스에서 남겨진 이미지가 무엇을 떠낸 것인지 혹은 무엇이 유실된 것이지 구분하는 질문보다는 그 이미지가 지금 여기 전시장까지 이동하게 된 궤적에서 답을 찾아보는 것이 하나의 방향키가 될 것이다. 이 궤적의 시작인 물수제비가 던져지는 순간을 떠올려본다. 적당한 크기와 두께의 조약돌을 물가에서 찾아서 던지고, 그것이 수면에 부딪히는 순간까지 ‘얼마나 많이’ 물결을 볼 수 있는지는 아무도 모른다. 그리고 이 ‘얼마나 많이’의 마침표가 되는 것은 조약돌이 물에 빠지는 순간이다. 보통은 그것이 물수제비의 끝이라고 생각한다. 하지만 감히 상상해 본다. 수면 아래에서는 그 순간이 새로운 물수제비의 시작이 될 수 있다고. 그래서 조약돌이 눈앞에서 사라져도 그 물결은 우리 눈을 떠나지 않는다고.

자료제공: 통의동보안여관

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지