박현정: 슬라임 플러시 Slime Flush

2019. 12. 24 ~ 2020. 1. 16

학고재 디자인 프로젝트 스페이스

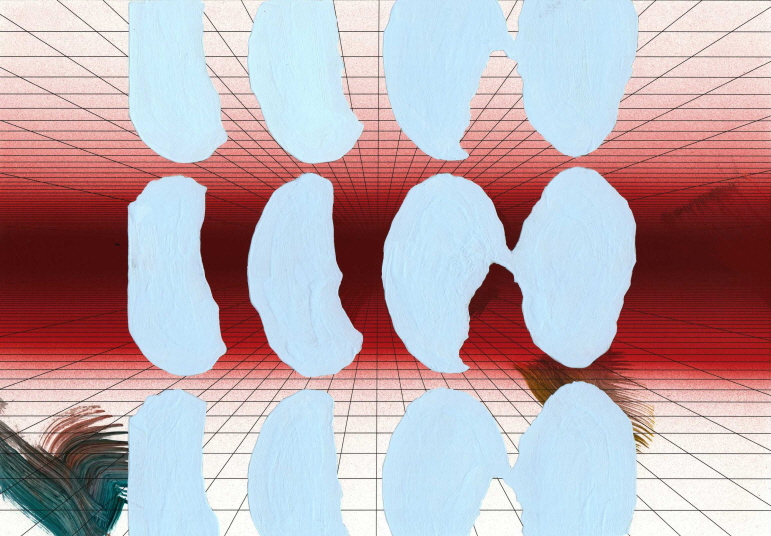

박현정, < Image(82) > , acrylic, pen, colored pencil, watercolor on paper, 71.8×106.6cm, 2019

가볍고 끈끈한 낱말들

글: 박미란 | 학고재 큐레이터

박현정의 화면 위, 덩어리진 생각들이 구름처럼 떠돈다. 알 수 없는 질서로 정돈한 세계다. 기호적 이미지가 부유하듯 안착하여 얇고 끈끈한 층을 이룬다. 박현정은 온라인 세상에서 낯선 광물의 이미지를 긁어 모은다. 직관적 선택이 선행하기에 의도나 목적이 없다. 수집한 이미지를 소재로 드로잉하고, 작은 단위로 분해한다. 조각 난 이미지를 디지털 파일로 변환한 후 일련번호를 붙여 표본화한다. 손과 디지털 매체의 협업으로 만든 이미지다. 의도와 기술이 힘을 겨루며 형태를 정제한다. 서사는 명료하고 함축적인 낱말이 된다.

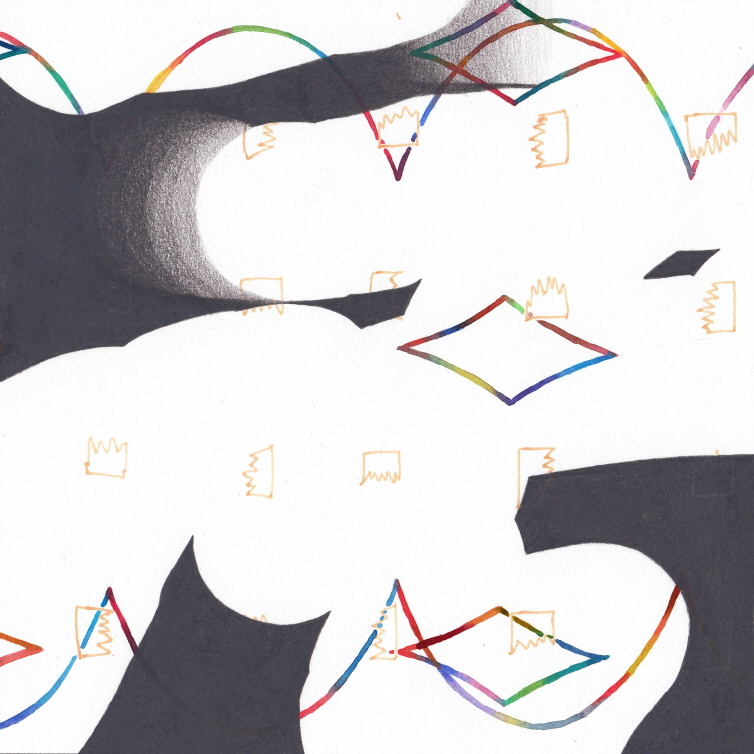

박현정, < Image(85) >, acrylic, pen, watercolor on paper, 55×68.8cm, 2019

좋은 시어는 겉보기에 가볍고 곱씹을수록 무겁다. 빌렘 플루서(Vilém Flusser, 1920-1991)가 언급했듯 많은 정보를 함축한 몸짓은 읽는 데 그만큼의 노력을 기울여야 한다. 표면 아래 숨은 의미가 끊임없이 고개를 든다. 고갈되지 않는 암시로 사유의 가능성을 확장할수록, 예술은 진실에 가까워진다.¹ 박현정의 이미지는 단순한 형상 너머 맥락을 함의한다. 제작과 구성 단계의 고민을 집약한 덩어리다. 이미지가 유연한 몸으로 여러 화면을 넘나든다. 새로운 화면에 속할 때마다 또 다른 의미가 된다. 자기 복제와 참조를 거듭하며, 보다 넓은 풍경으로 팽창해 간다. 정성껏 다듬은 시어는 운율을 효과적으로 증폭한다. 최근작 〈 이미지(90) 〉(2019)의 화면 중앙에 찬란한 청색 타원 다섯이 줄지어 선다. 그림자처럼 닮은 울림이 주변부에 퍼진다. 붓 자국과 금빛 사선이 타원의 앞뒤로 교차하며 깊이를 확장한다. 얕으나 명확한 층계다. 이미지가 선율을 그리고, 후렴을 이룬다. 화면은 시각을 연주하는 악보가 된다.

¹ Flusser, Vilém. Gesten: Versuch einer Phänomenologie. (Düsseldorf: Bollmann Verlag, 1991/1993). 『몸짓들: 현상학 시론』. 안규철 옮김. (서울: 워크룸프레스, 2018), pp. 17-18.

박현정, < Image(92) >, acrylic, watercolor, laser printing on paper, 21x30cm, 2019

박현정이 작가 노트에 ‘오렌지만한 블랙홀’에 대해 썼다. 블랙홀을 관측하려면 달 표면의 오렌지를 볼 수 있는 기술이 있어야 한다. 지구 크기의 망원경이 필요하다는데, 현실적으로 불가능한 이야기다. 그래서 과학자들은 세계 각지의 전파 망원경을 연결해 가상의 이미지를 도출해냈다. 부분 관측 데이터를 이어 붙인 것이다. 때로는 상상력이 최선이다. “이미지를 조각 내 퍼즐처럼 만들고, 알고리즘에 따라 조합하는” 블랙홀 관측 과정이 작가의 작업 방식을 닮았다. 박현정의 작업은 회화의 정체를 찾아가는 모험이다. 경험에서 체득한 감각과 이론을 바탕으로, 직관을 도구 삼아 그린 그린다. 나름의 체계에 따라 이미지를 배열하며 화면을 채운다. 그러다 시각적 만족감을 느끼면 손을 멈춘다. 화면은 완성을 지향하지 않는다. 해답을 보류한 채, 과정에서 드러나는 운율과 균형으로부터 의미를 발견한다. 전체보다 부분을, 목표보다 과정을 탐색하는 태도다.

박현정, < Image(88) >, acrylic, colored pencil, watercolor on paper, 19x19cm, 2019

미지의 존재를 관측하려면 가설에 대한 신뢰가 선행해야 한다. 무엇보다 관측할 대상이 실재한다는 믿음이다. 박현정은 진실된 감각, 보편적 직관이라는 대상을 전제하고 그에 도달하고자 노력한다. 선택의 기로에 놓일 때마다 직관을 시험하고, 경험을 갱신한다. 충분한 훈련에 기반하여 올바른 기준을 확립한다면, 예술에 있어 직관을 대체할 이론은 없다. 가볍고도 끈끈한 박현정의 낱말들은 기성 문법에 구애받지 않고 화면을 유영한다. 끊임없이 새롭게 관계 맺으며, 낯설지만 설득력 있는 시를 쓴다. 익숙한 길이 안전할지언정 새로운 가능성은 열지 못한다. 감각에 기대 가는 탐험의 여정이 때로 더욱 의미 있고 흥미로운 법이다.

자료제공: 학고재

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지