EXHIBITION TOPIC 제2회 광주화루

한국화의 정체성과 젊은 모색

김상철 | 동덕여대 교수

전은희 〈오래된 집 – 만석동〉 한지에 채색 162×454cm 2018(최우수상)

광주화루가 올해로 2회를 맞았다. 지난해 출범한 광주화루는 여러 면에서 화제를 모은 바 있다. 그중 한국화만을 공모 대상으로 한다는 점이 가장 두드러진 특색일 것이며, 중앙-서울/수도권이 아닌 광주라는 지역에서 전국 규모의 대단위 공모전을 개최한다는 점 역시 특기할 사항이다. 특히 흥미로운 것은 광주화루가 우리가 그간 경험해 보지 못한 전혀 새로운 심사방식으로 공정성을 도모하고 있다는 점이다. 사실 이러한 점들은 광주화루가 지니고 있는 특징인 동시에 오늘날 우리 미술이 처한 상황을 적나라하게 보여주는 것이기도 하다. 한국화는 여전히 정체성 문제와 더불어 침체와 부진이 만성적인 현상으로 고착되고 있다. 더불어 여타 사회문제와 같이 문화의 중앙 집중현상 역시 날로 심화되고 있는 것이 사실이다. 또 과거 명실상부하지 못했던 공모전들에 대한 부정적 인식이 채 불식되지 못한 현실에서 과연 공모전이라는 고전적 형식이 유효한가 하는 점 역시 충분히 논란의 대상이 될 수 있을 것이다. 그럼에도 광주화루가 반가운 것은 이러한 문제점들에 대한 회의와 비판에 앞서 실천을 통한 타개를 모색하고, 비판을 통해 대안을 추구하고자 하는 의지를 확인시켜주기 때문이다.

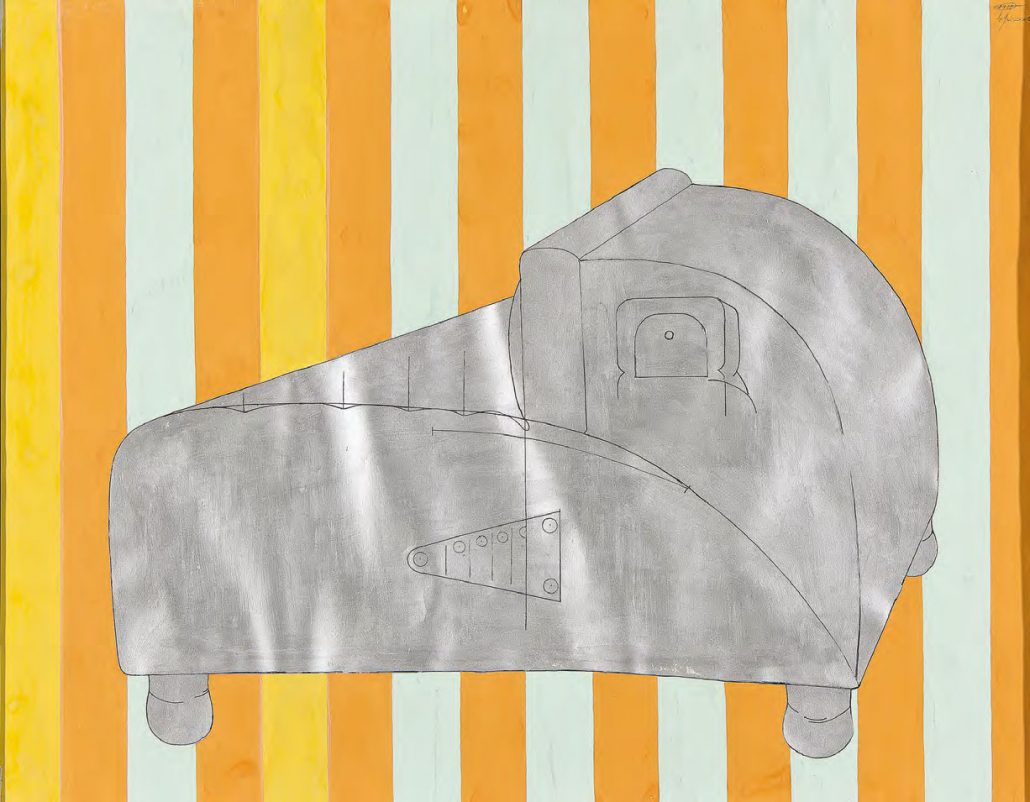

김선영 〈비워지는 시간〉 장지에 채색 145.5×336cm 2017 (우수상)

이번 제2회 광주화루는 ‘한국화의 미래 지향적 비전이나 새로운 방향을 제시한 작가 또는 작품 활동을 통해 한국화 진흥에 기여할 수 있는 작가를 발굴·지원하기 위해 한국화 공모전을 개최한다.’라는 기본 취지로 진행되었으나, 작년과 달리 작가상 제도는 시행되지 않고 공모에 의해 김민호, 김선영, 박병일, 박재철, 전은희, 정경화, 조민아, 진희란, 한상아, 한승엽 등 10인의 작가를 선정하였다.

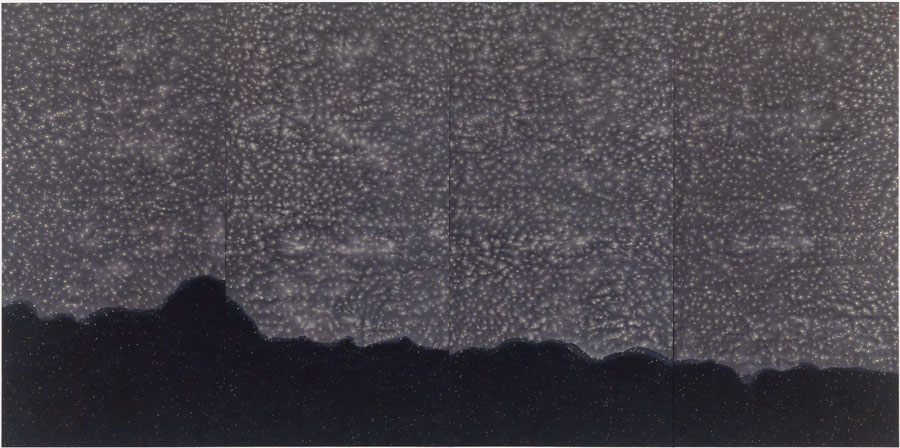

정경화 〈별이 빛나는 밤에 Ⅱ〉 종이에 먹과 금분 136×276cm 2018

선정된 작가들의 면면은 실로 다채롭다. 수묵과 채색이라는 한국화의 전통적 장르 구분을 두루 포괄함과 동시에 이질적인 재료와 표현을 통해 새로운 전형을 선보이기도 한다. 작가 개개인의 개성을 차치한다면, 이들의 작품을 통해 오늘의 한국화가 지니고 있는 전반적인 경향과 면모, 그리고 지향을 일정 부분 가늠해 볼 수 있을 것이다. 무엇보다도 두드러진 점은 실험이라는 이름으로 진행되던 방만한 작업들이 상대적으로 감소하고 있다는 사실이다. 수묵과 채색이라는 전통적 장식을 차용하되 이의 주관적이고 개별적인 해석을 통해 개성을 드러내며 자신이 속한 시대를 반영하고자 하는 경향이 두드러진다. 상호 이질적인 재료의 혼용을 통칭하는 혼합재료의 사용이 현저히 줄어들었으며, 설사 다른 재료를 사용했더라도 근본적인 조형 심미에서는 전통적인 그것을 원용하거나 주관적 해석을 통해 표출하고자 하는 의지가 역력히 드러나고 있다. 특히 공공적 가치와 덕목을 전제로 한 전통회화의 조형 내용에서 벗어나 개별적인 경험이나 일상적인 삶을 통해 자신이 속한 시대를 반영하고 기록하고자 하는 점은 두드러지는 부분이다. 더불어 비록 지필묵을 근간으로 하고 있다지만 과거의 중봉을 전제로 한 선의 조형에서 벗어나 다분히 구조적이고 묘사적인 경향을 보이고 있다.

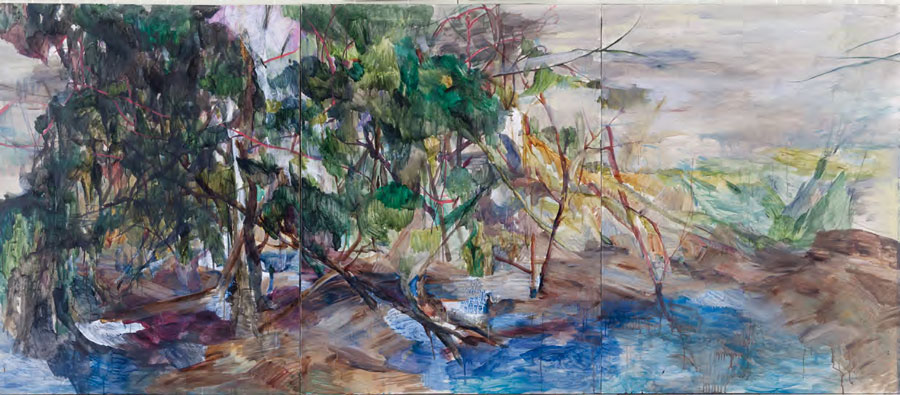

진희란〈한계령길〉 순지에 수묵담채 160×150cm 2017

박재철〈비천한 길 Ⅰ〉 한지에 먹, 채색 130×162cm 2017(대상)

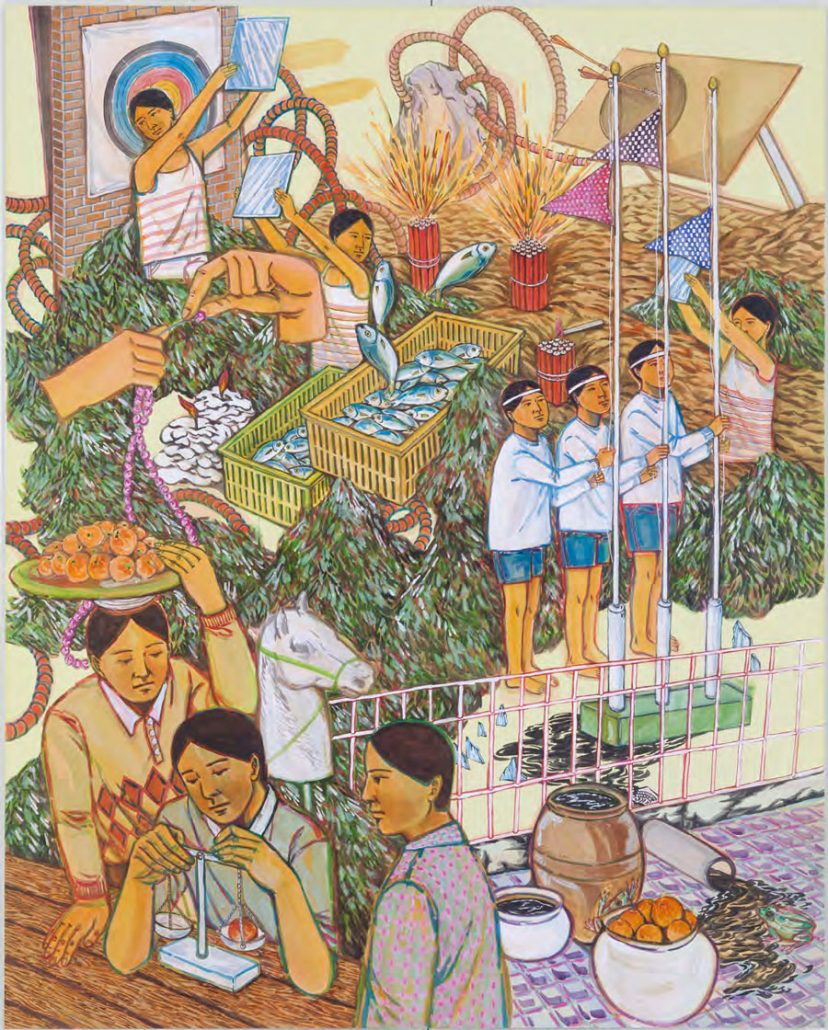

영예의 대상을 차지한 박재철의 경우 내밀한 개인의 일상사를 통해 삶에 대한 진지한 성찰을 드러내고 있다. 그의 화면은 일종의 채집증적인 집요함을 통해 자신의 삶을 솔직하고 적나라하게 드러내고 표현함으로써 무엇인가에 육박하고자 하는 본질적인 힘을 보여준다. 비록 수묵 담채의 형식을 취하고 있지만 그의 작업은 이에 아랑곳하지 않고 스스로 드러내고자 하는 바에 대해 충실하고 집중함으로써 회화 본연의 힘을 강렬하게 발산하고 있다. 이민호의 작업은 동일한 대상에 다양한 시점을 반복적으로 중첩시킴으로써 생겨나는 오묘한 시각적 이미지를 담고 있다. 특히 목탄 등을 차용한 작업의 구조는 흑백으로 이루어져 수묵을 연상케 할 뿐 아니라 실상과 허상, 현상과 본질 등 수묵 본연의 정신을 새삼 상기시키는 인상적인 것이었다. 정경화의 작업은 극히 섬세한 수묵의 운용을 통해 밤하늘의 별자리를 감성적으로 표현해냈다. 그의 작업은 수묵에 대한 풍부한 해석력과 재료에 대한 장악력을 바탕으로 이루어진 것임을 여실히 보여준다. 김선영의 경우 채색을 전제로 하지만 필의 흔적을 살린 표현주의적 화면으로 독특한 개성을 발산하고 있다. 형식과 틀에 얽매이지 않고 작가의 호흡을 반영하며 이루어지는 속도감 있는 필의 구사는 그의 작업을 굳이 채색으로 구분할 필요를 느끼지 못하게 하는 개성적인 것이다. 박병일의 작업은 매우 섬세하고 정교하다. 흑백으로 이루어진 화면은 담묵의 정교한 구사로 탄탄한 구성력을 확보하고 원근을 배제한 평면적 구성으로 화면을 확장시키고 있다. 마치 탈색된 것과 같은 무채색의 수묵 화면은 매우 풍부한 변화를 통해 다양한 표정을 지니고 있으며, 이는 수묵의 확장된 해석이라 할 것이다. 전은희의 경우 일상적인 구석, 혹은 소외된 공간에 대한 집요한 표현으로 채색을 또 다른 차원으로 이끌어낸 경우이다. 삶에 대한 애잔한 회상과 그 기억을 반추하는 감성적 접근은 평범한 대상을 특별한 공간으로 치환시키며, 그것은 과장이나 수식과 같은 기능적인 것에 의한 것이 아니라 집요함과 성실함을 통해 구축되어 독특한 가치로 전해진다. 조민아는 익명의 개인을 통해 현대인의 문제에 접근하고자 한다. 평범하고 일상적인 인물들과 공간 설정을 통해 다양한 메시지들을 전해주고 있다. 복합적이고 이중적인 화면 구조는 그것이 일정한 서사적 내용들을 지니고 있으며, 사회적 모순과 부조리 등에 맞춰지고 있음을 암시한다. 진희란의 작업은 산수에 대한 변용이다. 어떤 부분은 실경산수를 연상케 하고, 또 어떤 부분은 극히 관념적이고 전형화된 모양으로 표출되기도 하는 이색적이고 신비한 표현은 그의 작업이 지니고 있는 매력이다. 수묵담채의 고전적 표현 양식을 이처럼 개별화된 개성으로 표출해낼 수 있음은 흥미로운 일이다. 한상아의 경우 광목을 통한 수묵의 운용을 통해 표현력을 극대화하고 작위적인 것과 무작위적인 것의 대비를 통해 매우 사변적인 화면을 구축해내고 있다. 연속적이고 반복적인 담묵의 점들과 강한 발묵의 대비는 수묵의 신선한 해석으로 다가온다. 한승엽은 다분히 객관적인 시점으로 대상을 포착하고 이를 점묘로 구축해가는 방식을 취하고 있다. 반복적인 작업의 결과를 통해 구축되는 화면은 객관적인 사실성의 왜곡을 통한 보는 재미와 더불어 수묵 특유의 깊이 역시 확보하고 있다. 특히 바탕색의 변화를 통해 수묵과의 조화를 모색하는 방식은 눈여겨볼 대목이다. 정적이고 담백하며 정교한 화면에 돌연 등장하는 아비의 존재는 화면에 활기를 불어넣는 오브제 같은 역할을 함과 동시에 작가의 이야기를 견인하는 중요한 상징으로 눈길을 끈다.

조민아 〈하나 둘 셋〉 장지에 채색 162×130cm 2018(우수상)

앞서 거론한 바와 같이 수상작들의 면모는 다양하다. 그러나 일관된 방향성은 파괴적이고 공격적인 실험의 양상이나 서구 현대미술을 추종하는 경향은 발견하기 어렵다는 것이다. 오히려 전통적인 재료나 조형원리, 혹은 심미적 내용들에 바탕을 둔 개별적이고 개성적인 표현들이 주를 이루고 있다. 이는 수묵과 채색이라는 경직된 장르 구분 없이 상호 융합을 통해 분방하게 이루어지고 있음이 특징이다. 광주화루의 취지가 ‘한국화의 미래 지향적 비전이나 새로운 방향성의 제시’라 한다면, 이번 수상작들은 조심스럽지만 그 성과의 가능성을 기대케 한다. ●

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지