빛의 벙커: 반 고흐

2019.12.6 – 2021.2.28

제주 빛의 벙커

세월의 흔적이 보이는 콘크리트 건축물은 온갖 식물에 뒤덮여 있었다. 숲속의 비밀 공간처럼 보이는 전시관 입구에는 입소문을 듣고 찾아온 관람객들이 모여 있었다. 옛 국가기간 통신시설 벙커에서 문화공간으로 재탄생한 빛의 벙커는 몰입형 미디어아트 전시관으로 제주도의 새로운 랜드마크가 되었다. 관람객 56만 명을 기록한 개관전 <빛의 벙커: 클림트>(2018) 이후 열린 <빛의 벙커: 반 고흐>는 풍경화와 정물화, 자화상에 이르기까지 반 고흐의 초기작에서부터 전성기의 대표작을 두루 만나볼 수 있는 전시다.

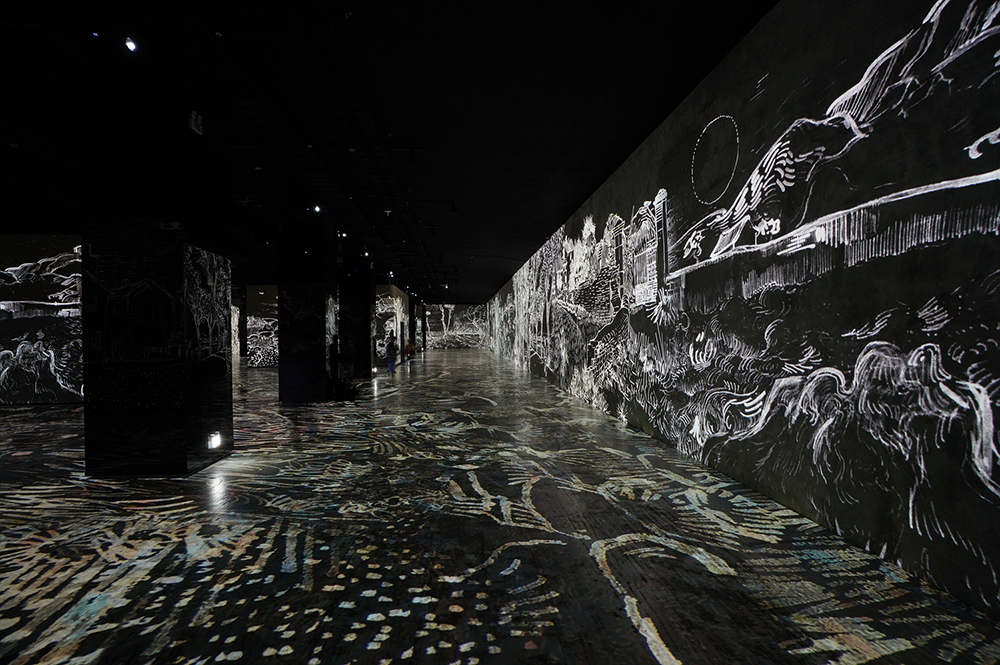

발열 체크와 입장 절차를 마치고 안내에 따라 들어선 전시장은 그야말로 암흑이었다. 언제, 어떻게 시작하는 걸까. 깜깜한 공간에 눈이 익숙해지려는 찰나, 장중한 음악과 함께 온 사방이 총천연색 물감으로 덧칠되기 시작한다. 장 밥티스트 륄리의 몰리에르 연극 ‘서민귀족’ 선율에 맞춰 과감한 붓터치가 주위를 가득 채워나갔다. 전시의 서막이 올랐다. 화면이 전환되고 어느새 나는 작열하는 태양 아래 드넓은 평야 한가운데 서 있다. <씨뿌리는 사람(The Sower)>의 광활한 밀밭에 발을 디딘 것이다.

미디어아트의 묘미는 관람자를 참여자로 이끈다는 점이다. 수십 대의 빔프로젝터가 벽면은 물론 바닥까지 캔버스 삼아 종횡무진 작가의 세계로 초대하고 스피커에서 흘러나오는 음악이 몰입도를 높인다. 전시는 ‘프로방스의 빛깔’, ‘초기작품’, ‘자연’, ‘파리에서’, ‘아를에서’, ‘올리브나무와 사이프러스’, ‘생래미 드 프로방스’, ‘오베르의 평원’ 총 8개의 시퀀스로 구성되었다. 이는 뉘넨(Neunen), 아를(Arles)에서부터 오베르 쉬르 우아즈(Auvers-sur-Oise)까지 이어지는 반 고흐의 족적과 궤를 같이한다.

전시를 즐기는 방법은 자유로웠다. 파노라마 공간을 편히 둘러보고 어디든 마음에 드는 자리를 찾아 의자 또는 바닥에 앉으면 그만이었다. 가장 인기 좋은 ‘명당’은 전시관 우측의 기둥 앞으로, 길게 펼쳐진 스크린을 한눈에 볼 수 있는 자리였다. 바닥에 엉덩이를 붙이고 앉아 흐르는 그림을 가만 들여다봤다.

비발디의 ‘사계 3악장’과 함께 아를에서의 찬란한 밤이 찾아왔다. <아를의 별이 빛나는 밤(Starry Night)>이 스크린에 뜨자 곳곳에서 무심코 감탄이 터져 나왔다. 짙푸른 밤하늘 사이로 별과 불빛이 선명한 노란색으로 빛났다. 론강의 수면 위로 떠오른 물그림자가 나의 두 다리에까지 길게 드리워져 일렁였다. 언젠가 아를의 야경을 직접 본 적이 있었던가, 아련한 착각마저 들었다. 전시의 절정이었다.

전시는 자화상 시리즈를 지나 막바지로 향할수록 긴장감이 고조되었다. 최후의 작품 <까마귀가 나는 밀밭>의 등장과 함께 흘러나온 브람스의 ‘피아노 협주곡 2번 1악장’이 반 고흐의 비극적인 결말을 암시했다. 거친 붓칠로 그려진 밀밭이 불안하게 흔들리고 있었다. 돌연 날아오르는 까마귀 떼를 숨죽여 지켜봤다. 에필로그에 이르러 까만 스크린에 아몬드나무가 만개하고 더불어 고흐의 자화상을 마지막으로 전시는 막을 내렸다. 30분 남짓의 시간. 짧지만 찬란했던 생 한 편이 끝났다.

<빛의 벙커: 반 고흐>는 코로나19 여파로 운영을 잠시 중단했던 바, 전시 기간을 내년 2월까지로 연장하였다. 고통스러운 삶 가운데서도 희망을 놓지 않고 불후의 예술을 꽃피운 반 고흐의 작품을 피부로 느끼고 싶은 이들에게 제주도 빛의 벙커로 초대한다.

글: 강예슬

사진: 현치훈

© (주)월간미술, 무단전재 및 재배포 금지